所属成套资源:中考语文八年级课后练本+课堂讲本课件打包22套

- 中考语文第11课时八上古诗词(二)课后练本课件 课件 0 次下载

- 中考语文第11课时八上古诗词二课堂讲本课件 课件 0 次下载

- 中考语文第12课时八上古诗词三课堂讲本课件 课件 0 次下载

- 中考语文第13课时八上古诗词(四)课后练本课件 课件 0 次下载

- 中考语文第13课时八上古诗词四课堂讲本课件 课件 0 次下载

中考语文第12课时八上古诗词(三)课后练本课件

展开

这是一份中考语文第12课时八上古诗词(三)课后练本课件,共25页。PPT课件主要包含了第36首,答案D,第37首,第38首,答案C,第39首等内容,欢迎下载使用。

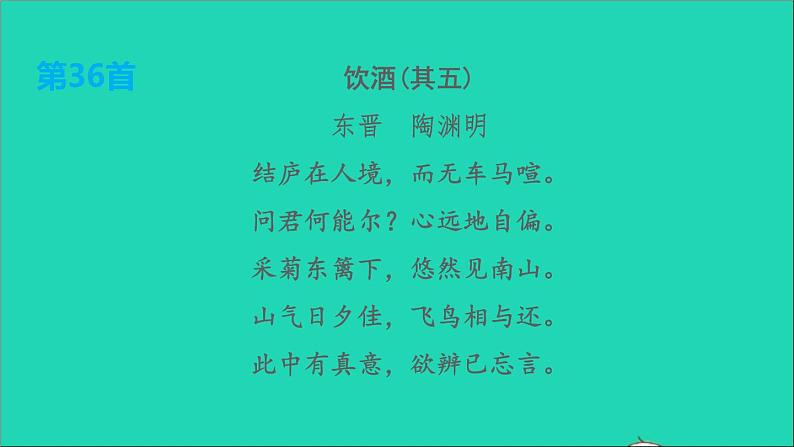

饮酒(其五)东晋 陶渊明结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲辨已忘言。

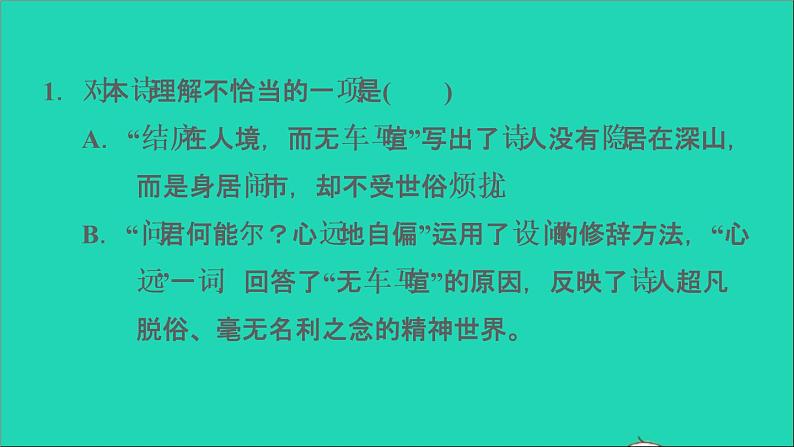

1.对本诗理解不恰当的一项是( )A.“结庐在人境,而无车马喧”写出了诗人没有隐居在深山,而是身居闹市,却不受世俗烦扰。B.“问君何能尔?心远地自偏”运用了设问的修辞方法,“心远”一词,回答了“无车马喧”的原因,反映了诗人超凡脱俗、毫无名利之念的精神世界。

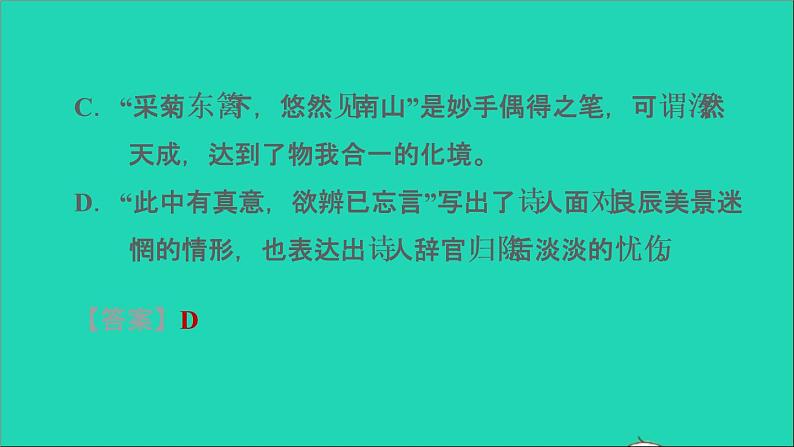

C.“采菊东篱下,悠然见南山”是妙手偶得之笔,可谓浑然天成,达到了物我合一的化境。D.“此中有真意,欲辨已忘言”写出了诗人面对良辰美景迷惘的情形,也表达出诗人辞官归隐后淡淡的忧伤。

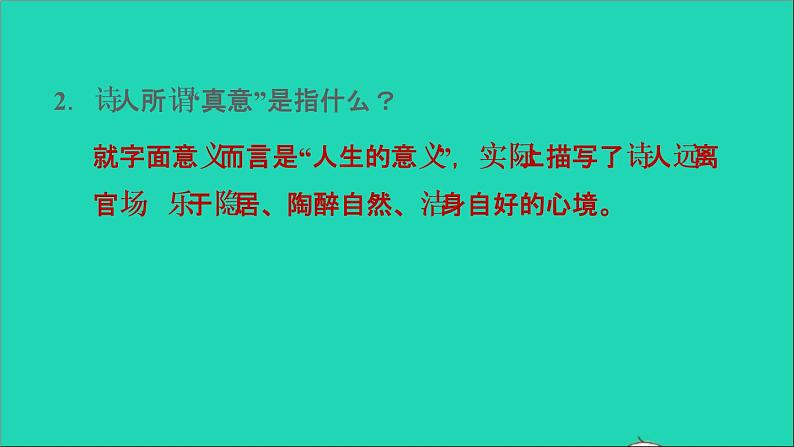

2.诗人所谓“真意”是指什么?

就字面意义而言是“人生的意义”,实际上描写了诗人远离官场,乐于隐居、陶醉自然、洁身自好的心境。

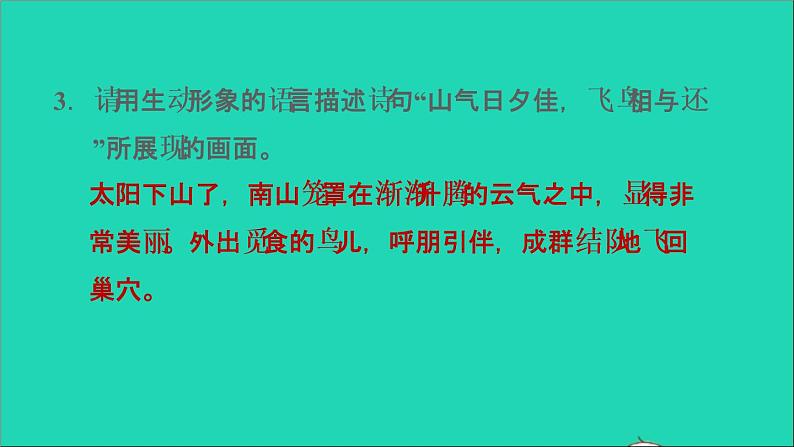

3.请用生动形象的语言描述诗句“山气日夕佳,飞鸟相与还”所展现的画面。

太阳下山了,南山笼罩在渐渐升腾的云气之中,显得非常美丽。外出觅食的鸟儿,呼朋引伴,成群结队地飞回巢穴。

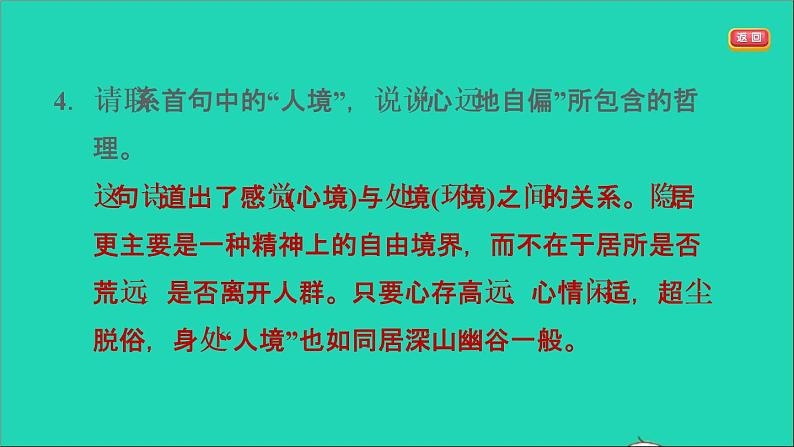

4.请联系首句中的“人境”,说说“心远地自偏”所包含的哲理。

这句诗道出了感觉(心境)与处境(环境)之间的关系。隐居更主要是一种精神上的自由境界,而不在于居所是否荒远,是否离开人群。只要心存高远、心情闲适,超尘脱俗,身处“人境”也如同居深山幽谷一般。

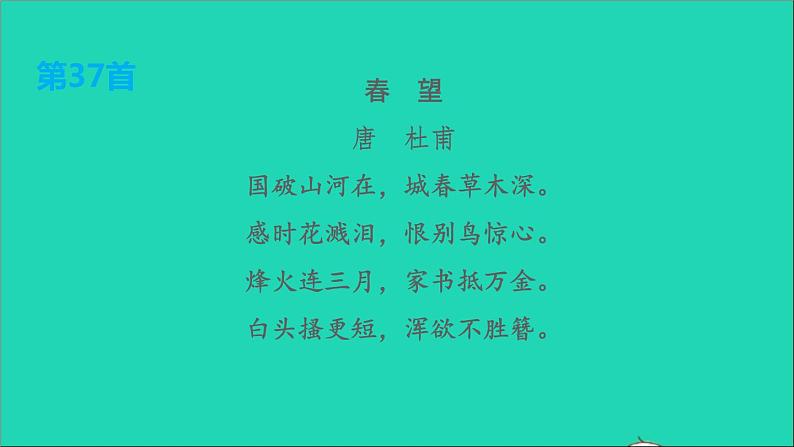

春 望唐 杜甫国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

1.对本诗理解不恰当的一项是 ( )A.首联的“国破”直说国家残破。“草木深”中的“深”字则以春草的茂盛暗写战后长安城的荒凉。B.花、鸟本是春天最常见、最美好的景物,诗人却因“感时”“恨别”而见花落泪、闻鸟惊心。颔联融情于景,读来令人无限感伤。

C.尾联运用细节描写,写尽诗人在国破离乱之际的愁苦焦虑。D.这首诗作于唐朝“安史之乱”之时,集中表达了诗人壮志难酬、报国无门的情感。

【点拨】这首《春望》围绕“望”字展开,通过描写战乱后长安城破败荒芜的景象,表达了诗人忧国伤时、念家悲己的感情。

2.诗题中的“望”字包含哪两层意思?

一方面是看到了“国破山河在”的惨景,另一方面是对亲人团聚的守望和期盼。

3.请展开想象,描述“白头搔更短,浑欲不胜簪”所展现的画面,并揭示诗句的含义。

面对沦陷的山河,一位满头白发的老人因焦虑忧愁不停地挠头叹息。老人昔日那长长的头发如今纷纷掉落,已经短得无法束发插簪。诗句所描写的这一细节,含蓄而深刻地表现了诗人忧国思家的情怀。

4.(立德树人·爱国)“国破山河在,城春草木深”这两句有何妙处?请简要赏析。

国都沦陷而山河依旧,春天来临却荒草满目,这种反差强烈的景物描写手法,有力地表达了诗人忧国伤时的思想感情。

雁门太守行唐 李贺黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

1.下面选项中,对本诗理解有误的一项是( )A.“雁门太守行”是乐府曲名,“行”是古诗体裁,本诗借用它作诗题写当时战事。B.首联“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”写景也是写事,渲染战前敌军压境,我军英勇应战的危急、紧张气氛;暗示战斗的残酷,为下文描写战斗的惨烈做铺垫。

C.颈联“半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起”,此句中“鼓寒”指的是战鼓的声音低沉重浊,“不起”指的是战士们在这样沉重的鼓声中无力击鼓,斗志难振。D.尾联“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”引用典故,表达了守城将士们誓死报效君王的决心。

【点拨】诗中“不起”指的是鼓因霜重“声不起”,而战士们依然斗志昂扬。

2.“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”历来为人传诵。请从修辞角度简要赏析。

这两句运用比喻、夸张等手法,渲染敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势,赞美守军将士的高昂士气。

3.诗的颔联是从哪些角度描写战地气氛的?

分别从听觉、视觉两个方面写出了阴寒、凄切的战地气氛。

4.诗人捕捉“半卷红旗”的景象入诗想要表现什么?

“半卷红旗”是侧面描写战况,一方面是风势很大,卷起红旗便于紧急行军;另一方面是高度戒备,不能张扬,凸显了战事的紧张氛围。

赤 壁唐 杜牧折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

1.下面选项中,对本诗理解有误的一项是( )A.这是一首咏史诗。诗中的“前朝”,这里指赤壁之战的时代;“铜雀”即铜雀台,是曹操的休闲行乐之处。 B.诗歌由“折戟”这一小物引发思古之幽情,用“二乔”的命运来折射东吴命运,体现了“大中取小,小中见大”的写法。

C.三、四句假设东风不助周瑜,“二乔”定会被曹操锁进铜雀台,由此表达了作者的历史兴亡之感。 D.整首诗尺幅之中有历史的大气象,形象中又寓哲理,同时还蕴含着作者忧国忧民的情怀。

2.后两句中“东风”指什么?简要谈谈你的理解。

“东风”一指自然界的东风,二指赤壁之战。诗人并未从正面去评价这次战争,只是提出了一个与事实相反的假设,从而抒发对历史的感慨,暗含感慨自己生不逢时的抑郁之情。

3.(学科素养·思维发展与提升)这首诗表现了作者对自身才华、命运的哪些认识?

作者借对三国史事的遐想,慨叹历史上英雄成名的机遇,曲折地表达了自己空有抱负却生不逢时、无从施展的无奈。

相关课件

这是一份中考语文第13课时八上古诗词(四)课后练本课件,共16页。PPT课件主要包含了第41首,答案B,第42首,答案C,第44首等内容,欢迎下载使用。

这是一份中考语文第11课时八上古诗词(二)课后练本课件,共13页。PPT课件主要包含了第32首,答案C,第33首,答案B,第35首,答案D等内容,欢迎下载使用。

这是一份中考语文第10课时八上古诗词(一)课后练本课件,共26页。PPT课件主要包含了第27首,答案D,第28首,答案C,第29首,答案A,答案B,第31首等内容,欢迎下载使用。