《新坐标》2019届高三地理人教版一轮复习学案:第15章第2节区域工业化与城市化——以我国珠江三角洲地区为例

展开第二节 区域工业化与城市化——以我国珠江三角洲地区为例

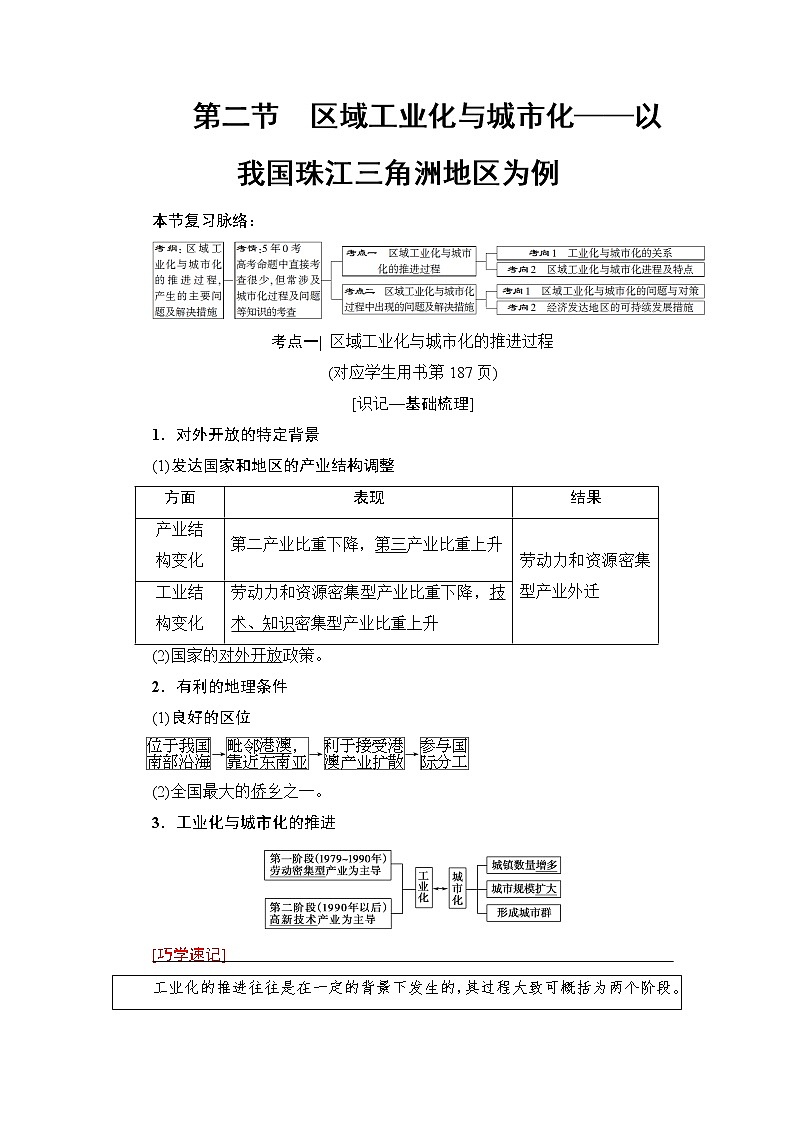

本节复习脉络:

考点一| 区域工业化与城市化的推进过程

(对应学生用书第187页)

[识记—基础梳理]

1.对外开放的特定背景

(1)发达国家和地区的产业结构调整

方面 | 表现 | 结果 |

产业结 构变化 | 第二产业比重下降,第三产业比重上升 | 劳动力和资源密集型产业外迁 |

工业结 构变化 | 劳动力和资源密集型产业比重下降,技术、知识密集型产业比重上升 |

(2)国家的对外开放政策。

2.有利的地理条件

(1)良好的区位

→→→

(2)全国最大的侨乡之一。

3.工业化与城市化的推进

[巧学速记]

工业化的推进往往是在一定的背景下发生的,其过程大致可概括为两个阶段。

1.优势资源开发利用阶段:此时的主导产业主要是劳动密集型和资源密集型产业。

2.产业升级阶段:随着经济的发展,已经具备一定的工业基础,劳动密集型和资源密集型产业增长空间不大,经济发展需要新的增长点以及区域分工和合作。此时的主导产业是技术密集型产业。

[理解—要点突破]

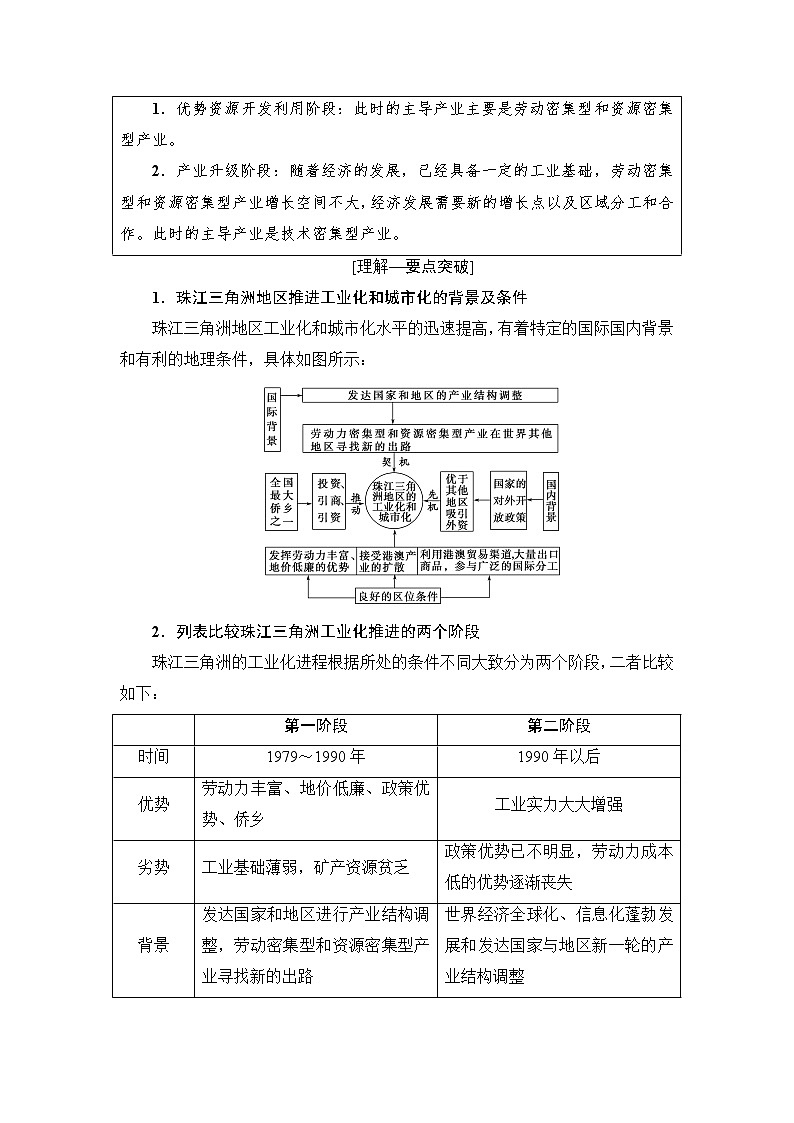

1.珠江三角洲地区推进工业化和城市化的背景及条件

珠江三角洲地区工业化和城市化水平的迅速提高,有着特定的国际国内背景和有利的地理条件,具体如图所示:

2.列表比较珠江三角洲工业化推进的两个阶段

珠江三角洲的工业化进程根据所处的条件不同大致分为两个阶段,二者比较如下:

| 第一阶段 | 第二阶段 |

时间 | 1979~1990年 | 1990年以后 |

优势 | 劳动力丰富、地价低廉、政策优势、侨乡 | 工业实力大大增强 |

劣势 | 工业基础薄弱,矿产资源贫乏 | 政策优势已不明显,劳动力成本低的优势逐渐丧失 |

背景 | 发达国家和地区进行产业结构调整,劳动密集型和资源密集型产业寻找新的出路 | 世界经济全球化、信息化蓬勃发展和发达国家与地区新一轮的产业结构调整 |

主导产业 | 劳动密集型产业 | 高新技术产业 |

存在问题 | 外商投资规模相对较小,吸引外资额增长相对较慢;劳动密集型产业的附加值相对较低,工业增加值的增长相对较慢 | 对外资的吸引力下降,工业化与城市化进程减缓;支撑产业升级的动力正在减弱;城市建设相对落后;生态环境问题日趋严重 |

3.我国区域工业化和城市化的几种典型模式

[运用—考向对练]

⊙考向1 工业化与城市化的关系

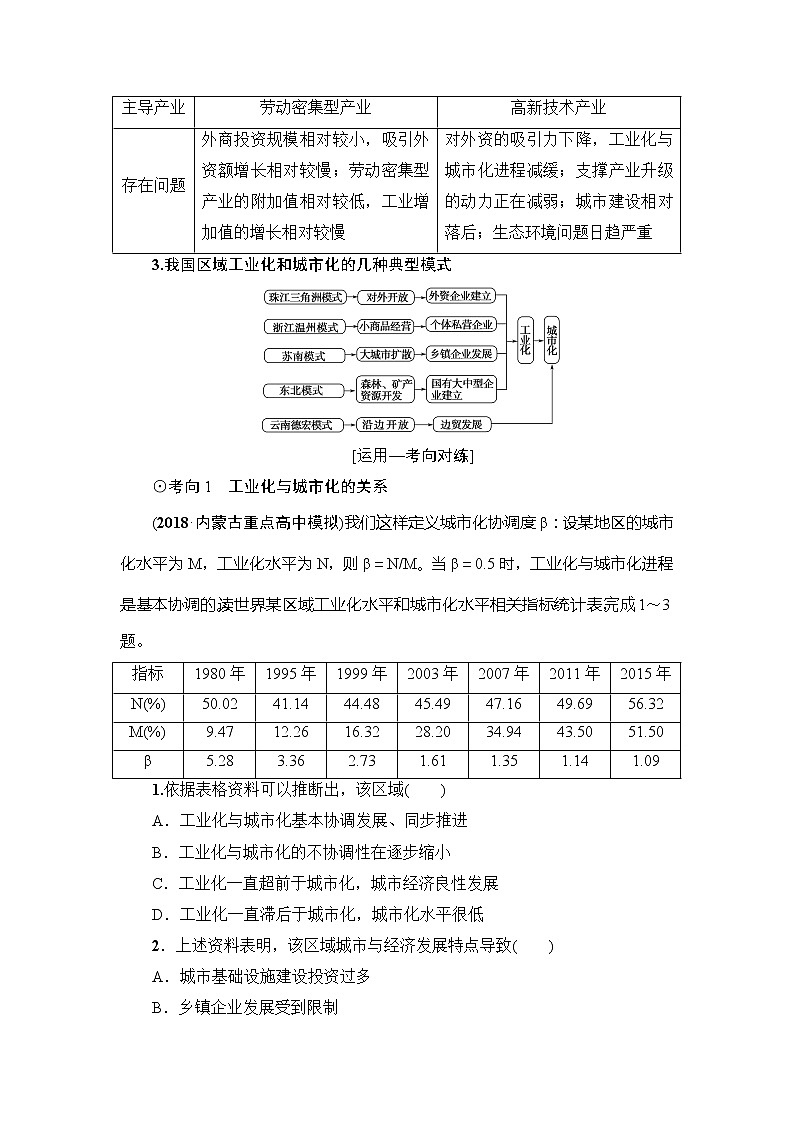

(2018·内蒙古重点高中模拟)我们这样定义城市化协调度β:设某地区的城市化水平为M,工业化水平为N,则β=N/M。当β=0.5时,工业化与城市化进程是基本协调的。读世界某区域工业化水平和城市化水平相关指标统计表,完成1~3题。

指标 | 1980年 | 1995年 | 1999年 | 2003年 | 2007年 | 2011年 | 2015年 |

N(%) | 50.02 | 41.14 | 44.48 | 45.49 | 47.16 | 49.69 | 56.32 |

M(%) | 9.47 | 12.26 | 16.32 | 28.20 | 34.94 | 43.50 | 51.50 |

β | 5.28 | 3.36 | 2.73 | 1.61 | 1.35 | 1.14 | 1.09 |

1.依据表格资料可以推断出,该区域( )

A.工业化与城市化基本协调发展、同步推进

B.工业化与城市化的不协调性在逐步缩小

C.工业化一直超前于城市化,城市经济良性发展

D.工业化一直滞后于城市化,城市化水平很低

2.上述资料表明,该区域城市与经济发展特点导致( )

A.城市基础设施建设投资过多

B.乡镇企业发展受到限制

C.农村剩余劳动力转移的动力不足

D.城市第三产业发展不足

3.依据资料信息推断,该区域可能位于( )

A.墨西哥 B.英国

C.中国 D.坦桑尼亚

1.B 2.D 3.C [第1题,从表中可以看出,该区域的β值随着时间的推移逐渐减小,但仍远大于0.5,表明工业化一直超前于城市化,城市化发展滞后,工业化孤军深入,城市经济结构失调,A、C、D错误;由于β的值不断接近0.5,说明工业化与城市化的不协调性在逐步缩小,B正确。第2题,该区域城市化滞后于工业化,城市基础设施建设投资不足,A选项错误;资料没有反映出乡镇企业的发展态势,B选项错误;工业化进程超前,加速农村剩余劳动力的转移,C选项错误;工业化孤军深入,导致第三产业发展不足,D选项正确。第3题,依据表格中的指标M可以看出,该区域的城市化起步晚,发展速度快,但现有城市化水平不高。墨西哥属于发展中国家中城市化水平较高的国家,城市化水平超过很多发达国家;英国属于发达国家,城市化水平高。A、B选项都不正确。坦桑尼亚城市化水平很低,与材料不符,D错误。中国现有城市化水平在50%左右,C选项正确。]

4.湖北省总面积18.59万平方千米,近年来成为我国经济发展最为迅速的省份之一。下图为湖北省工业和城市发展变化统计图。读图回答下列问题。

(1)归纳湖北省工业化和城市化发展迅速的主要表现。

(2)说出湖北省工业化与城市化之间的相互关系。

(3)简述湖北省城市化对该区域农业发展的影响。

[解析] 第(1)题,工业化迅速发展表现为工业总产值及其占GDP的比重增加,城市化迅速发展的表现是城市化率的显著提升。第(2)题,区域工业化带动城市化,城市化反过来也会促进工业化的发展。第(3)题,城市化对区域农业发展的影响包括有利影响和不利影响,有利影响可从市场需求扩大方面分析,不利影响可从农业用地减少方面分析。

[答案] (1)工业化迅速发展的表现:工业总产值和工业总产值占GDP的比重增加。城市化迅速发展的表现:城市化率的显著提升。

(2)工业化促进了城市化,城市化反过来也会促进工业化。

(3)有利影响:随着城市化的发展,城市人口迅速增加,对农产品的需求也进一步扩大,带来广阔的市场。不利影响:城市化的迅速发展,使农业用地减少,影响农业产值和农产品产量。

⊙考向2 区域工业化与城市化进程及特点

(2018·蚌埠模拟)京津冀协同发展要以京津冀城市群建设为载体、以优化区域分工和产业布局为重点、以“一环六放射”的高速路网交通一体化体系为依托,打造1小时都市圈,努力实现优势互补、良性互动、共赢发展。读下图,回答5~6题。

【导学号:21490152】

5.京津冀三方目前产业结构既雷同又竞争,没有形成互补的格局,从区域协调发展的角度看,天津应着重发展的经济部门是( )

A.机械制造业 B.传统服务业

C.创意文化产业 D.石油资源的开发

6.京津冀高速路网一体化,目的是( )

①提高运输效率 ②增加运输方式多样性 ③加强城际联系

④促进城市群互动发展 ⑤各城市形成独立完整的工业体系

A.①②③ B.③④⑤ C.①③④ D.①④⑤

【思维流程】

5.A 6.C [第5题,从图中显示的京津冀一体化产业布局看,天津属于加工型区域,因此应着重发展的经济部门是机械制造业。第6题,京津冀高速路网一体化,打造1小时都市圈,可以提高运输效率,加强区际联系,促进城市群协调发展。]

[再练一题](教师备用题)

2013年1月17日,国务院批复《浙江舟山群岛新区发展规划》,舟山群岛新区成为我国首个以海洋经济为主题的国家级新区。根据材料,完成问题。

下图为舟山市2007年和2010年三次产业就业构成图。

说出2007~2010年舟山市第二、三产业就业构成的变化特点,并说明其对推动城市化作用的差异。

[解析] 从图中可以看出,第一产业就业人数和比重均呈下降趋势;第二产业就业人数增加,比重略有下降;第三产业就业人数、比重均呈上升趋势。城市化是第一产业逐步转化为第二、三产业,第二、三产业在产业结构中的比重不断上升的过程。第三产业的发展、产业结构的调整与优化能够加速城市化进程,反之,则阻碍城市化进程的推进。

[答案] 第二产业就业比重下降;第三产业就业比重上升。第二产业就业人数增加较少,对城市化发展推动作用较小;第三产业就业人数增加较多,对城市化发展推动作用较大。

考点二| 区域工业化与城市化过程中出现的问题及解决措施

(对应学生用书第189页)

[识记—基础梳理]

1.工业化和城市化过程中的主要问题

(1)产业升级面临困境(与长江三角洲相比,产业基础、科技实力、人才队伍和经济腹地处于劣势)。

(2)城市建设相对落后(城中村,基础设施落后)。

(3)生态环境问题日趋严重(酸雨、水质、固体废弃物污染等)。

2.问题产生的原因

(1)受地区产业基础和市场腹地等条件的限制,对外资的吸引力正在下降。

(2)缺乏合理的规划与管理。

3.解决措施

(1)治理污染,保护生态环境。

(2)产业结构调整,以广州为基地,发展石化、钢铁、汽车、造船等原材料工业和装备制造业。

(3)构建大珠江三角洲城市群(搞好城镇和区域规划,分工合作)。

(4)加强规划与管理。

[知识补遗]

江苏省的工业化与城市化发展

1.江苏省推进工业化和城市化的过程

(1)工业化:目前总体上处于中级阶段,其进程呈现明显加快的特征。

(2)城市化:进程不断加快,但城市化水平低于发达国家平均水平。

2.工业化和城市化过程中存在的问题与对策措施

存在的问题 | 主要措施 |

①对城市化的内涵认识不够全面。 ②工业化和城市化过程产生了环境问题。 ③城市化发展不尽合理:城市化质量有待提高;城乡统筹发展思路有待进一步完善;城镇体系结构有待进一步改善 | ①调整行政区划,加大城市的聚集力和辐射力。 ②“组团式”地发展城市群,建设三大“城市圈”。 ③以工业发展促进小城镇建设。 ④进城农民的利益得到体制和政策保证,农村城市化有了稳固的基础。 ⑤广泛吸纳社会资金、盘活城市存量土地,将土地推向市场以得到增值 |

[理解—要点突破]

1.珠江三角洲地区工业化和城市化过程中的问题及解决措施

(1)产业升级面临的困境

(2)城市建设相对落后

(3)生态环境问题日趋严重

2.经济发达地区的环境治理措施

经济发达地区由于工业化和城市化的快速推进,带来环境污染、交通拥挤等问题。为应对这些问题,促进区域可持续发展,应采取以下措施:

(1)做好区域规划和调整,合理布局城镇,建立可持续发展的空间发展模式。

(2)搞好城镇规划,防止城市过度膨胀,使人口、生产规模与当地环境承载力相适应。

(3)治理环境污染,保护生态环境。

(4)优化产业结构,尤其要淘汰耗能大、成本高、污染重的企业,发展高新技术产业,建立生态工业园区。

[运用—考向对练]

⊙考向1 区域工业化与城市化的问题与对策

(2018·四川重点中学联考)半城市化地区为已经初步具备城市的某些特点和功能,但尚未被划为城市的地区,在中国主要指城乡结合部、小镇、乡和非农产业发达的村。据此回答1~2题。

【导学号:21490153】

1.半城市化的形成原因是( )

A.郊区大力发展农业

B.外来资本的投入推动乡村半城市化的发展

C.乡村工业化不是中国半城市化的主要推动力

D.半城市化地区大多是规划形成的

2.为促进半城市化地区的发展,下列做法不合理的是( )

A.加快中小城镇的产业发展,缩小地区差距

B.加大对半城市化地区文化教育、社会保障等的投入

C.加大对中心城市的投入,提高中心城市的吸引力

D.推动城乡一体化建设,实现劳动力的均衡分配

1.B 2.C [第1题,外来资本的投入可以促进乡村地区非农产业的发展,使乡村成为半城市化地区;随着中心城市地价的上涨和劳动力价格的提高,很多企业选择在工业并不发达的小城镇或者乡村地区投资建厂,工业的发展是这些地区半城市化的主要推动力;半城市化地区大多不是规划形成的。故B正确,A、C、D错误。第2题,半城市化主要是由于城乡经济发展不均衡而产生的,故缩小地区差异,加大对半城市化地区文化教育、社会保障等的投入,推动城乡一体化建设,实现劳动力的均衡分配等都是合理的调控方案。C项所述会加大城乡差距,不利于半城市化地区的发展。]

一个城市制造业就业密度与服务业就业密度的比值,通常用R值表示。下图示意我国某特大城市2000年和2010年R值随距市中心距离远近的分布曲线。读图完成3~4题。

3.与R值的最大值出现在近郊区关系最小的因素是( )

A.环境 B.地租 C.交通 D.技术

4.该特大城市为进一步改善城市大气环境,可采取的措施有( )

①植树种草,大力发展城市绿化 ②整治城区河流,减少污水排放

③实行垃圾分类,化废为宝,综合利用

④使用无铅汽油,逐步淘汰燃油助动车

A.①④ B.②③ C.③④ D.①③

3.D 4.A [第3题,R值的最大值出现在近郊区,说明在近郊区制造业布局密集,这主要是考虑到近郊区的地租较低,交通方便,对市中心环境影响小。第4题,②是为了减轻水污染;③是对固体废弃物的处理。]

⊙考向2 经济发达地区的可持续发展措施

5.城市化与产业结构升级在区域发展中相伴而行,城市化率、产业结构是城市与区域发展的重要标志。读图文资料,回答问题。

【导学号:21490154】

材料一 2012年崇明农业总产值中传统种植业占51.88%,种植业以农户家庭经营为主。工业以传统工业为主,主要部门为黑色金属、机械和纺织,占重点骨干企业的70%,且主要分布于各个乡镇,布局零散。

材料二 2012年,崇明县GDP仅占上海全市GDP的1.2%。

2012年崇明及全国三大产业比重(%)

| 产值比重 | 从业人员比重 | ||

崇明 | 全国 | 崇明 | 全国 | |

第一产业 | 9.40 | 10.08 | 37.90 | 33.60 |

第二产业 | 53.10 | 45.27 | 16.30 | 30.30 |

第三产业 | 37.50 | 44.65 | 45.80 | 36.10 |

(1)概括2012年崇明城市化率特点。

(2)分别说明2012年崇明第一、第二产业对其城市化发展的影响,并分析原因。

(3)上海市《崇明生态岛建设纲要》提出2020年崇明城市化率要达到70%。对此有专家建议,崇明应大力发展以现代服务业为主的第三产业,并以此作为城市化建设的强劲动力。评价这一建议的合理性。

[解析] 第(1)题,概括城市化率特点时,要注意将崇明与上海、全国平均水平进行比较。第(2)题,结合第一、第二产业的从业人员比重进行分析,可知第一产业滞留的劳动力较多,而第二产业对劳动力的吸引力不强,从而影响了城市化率的提高。第(3)题,可从大力发展以现代服务业为主的第三产业所产生的经济效益、社会效益和生态效益等方面分析。

[答案] (1)2012年崇明城市化率低于全市和全国平均水平。

(2)第一产业

影响:崇明第一产业滞留的农业劳动力过多,影响了第一产业劳动力的转移,不利于城市化的发展。原因:以种植业为主,规模小,效率低,难以为城市化提供足够的剩余劳动力。

第二产业

影响:对农村剩余劳动力的吸纳能力偏弱,即工业化对城市化发展虽然有一定的拉动作用,但拉动作用还不够强。原因:以传统产业、乡镇企业为主;布局零散,集聚程度较低,规模小。因此,第二产业对剩余劳动力的吸纳能力偏弱。

(3)通常,三大产业中,第三产业对剩余劳动力的吸纳能力最强;崇明的第三产业不强,发展空间很大;发展以现代服务业为主的第三产业既可以促进崇明的经济发展和加速城市化进程,也可以有效地保持崇明优良的生态环境,兼顾社会效益和生态效益、经济效益。因此这个建议是积极的、合理的。