2020版高考历史一轮复习教师用书:专题六第17讲

展开第17讲 古代中国的商业经济和经济政策

1.商业的发展。2.资本主义萌芽与“重农抑商”和“海禁”政策。

考点一 古代中国的商业经济

『名师导语』

古代中国的商业经济源远流长,不断发展,尤其是两宋时期,商人打破市与坊的界限,官府取消了交易时间的限制,商业空前发展是我国古代社会经济的重要组成部分。新课标全国卷对本考点的考查主要包括古代商业发展的阶段性成就及影响,属于高频考点。从考查方式来看,一直寻求创新突破,或采用文字、图片和表格等多种材料创设情境,或关注史学研究动态和社会热点话题,并从历史视角审视热点话题。

知识点一 商业活动

1.远古:出现早期的商业交换。

2.商代:商业有了初步发展。

3.西周:货币需求数量增加,骨贝和________流通。

4.春秋战国:出现巨商和繁荣的商业中心。

5.汉代:商人成为古代社会交往活动中最为活跃的人群之一。

6.唐代:商船以规模宏大著称;陆路商运发达,客舍、邸店、车坊等场所生意兴隆。

7.宋元

(1)海外商运发展迅速,海外________成为国家财政收入的重要来源之一。

(2)随着商业的发展,益州出现了世界上最早的纸币“________”。

8.明清:京城、省城和大商埠出现了会馆;在按地域结成的商帮中,晋商和________势力最强。

明清时期商人的营商致富动机

(明清时期)在史籍中并不乏有关从商致富的记载,但几乎毫无例外,过去几个世纪以来,商人最后总是倾向于把累积得来的财富或过剩的资本投资于购买土地,或供应下一代有闲沉浸于传统典籍,参与科举,以便进入官僚行列。即使有人终生以商贾为业,仍会要求其下一代尽可能转向科举。因此,我们可以说,引发人们营商致富的动机中,实已包含了否定或摧毁商业企业发展的因素。

——史仲文、胡晓琳《中国全史·商贾史》

知识点二 “市”的发展

1.秦代:以法律规定商品买卖必须明码标价。

2.汉代:集中贸易的“市”有专门的管理机构。

3.南北朝:在一些地点自然形成民间集市——“________”。政府对“草市”实行行政管理。

4.唐代:“草市”演进为相对集中的地方商业中心;“________”比较繁荣。

5.宋代:“市”突破了________和时间上的限制;商业活动不再受到官吏的直接监管;“草市”已具有比较完备的____________设施。

6.明清:都市中的商业区已相当繁华。

明朝社会经济的新发展

明朝中后期,随着江南经济的发展,在交通便利的地方,市镇逐渐兴起。这些市镇之间的距离大体在10~30里之内,一般最大距离不超过农家一日舟行往返足以完成买卖的路程。在每个市镇的周围,都有密集的从事小商品生产的村坊和初级集市环绕,这些市镇作为商品集镇,形成一个以水路舟行为基本交通脉络的网状结构。

——齐涛《中国古代经济史》

知识点三 商业城市

1.战国:有的城市已出现称作“市井”的商业区。

2.汉代:以繁荣的“市”为重要标志的全国性的商业中心已经形成。

3.唐代

(1)长安、________的商业最为繁荣;扬州曾经“雄富冠天下”。

(2)作为地区经济中心的杭州、湖州也成为物产丰富、商业发达的都会。

4.宋代:都市商业繁盛,有夜市、晓市及定时一聚的庙会集市。

5.清代

(1)乾隆时期的苏州,财富“甲于天下”。

(2)工商名镇:盛泽镇、汉口镇及佛山镇、景德镇、朱仙镇等。

中国古代以农立国,商业在重农抑商的大环境下缓慢发展,促进了经济进步。中国古代的“市”逐渐成熟完备,特别是宋代商业突破时间、空间的限制,发展到新的水平。古代商业都会因商业繁盛而兴起,城市的经济功能逐渐增强。

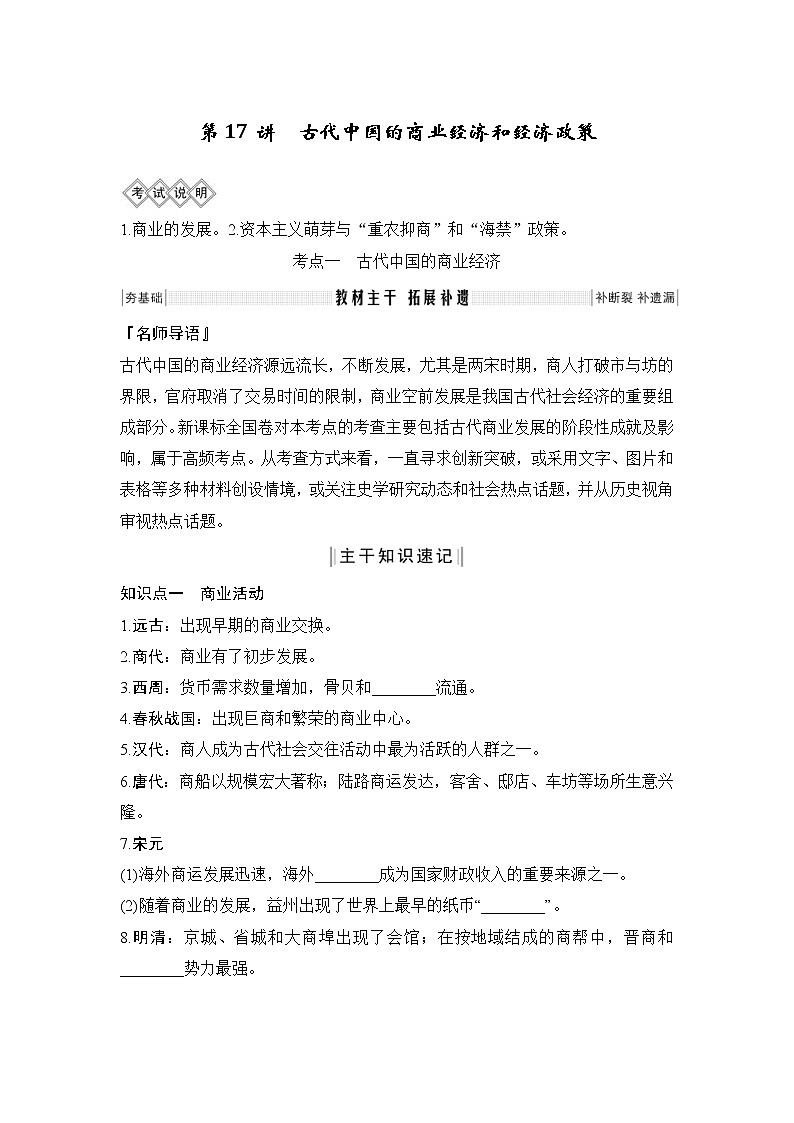

【构图解史】 古代商业的“先”与“后”

信息提取:古代商业发展包括市场形成、市场管理、货币演变、内外贸易、城市功能等五大要素,其中市场贸易管理是核心内容,时空限制经历了一个由严格到宽松的过程。

【漫画解史】 “交子”

信息提取:“交子”是商品经济发展的表现,其便于携带的特性也推动了商业发展。

【图解历史】 商品经济的发展及影响

信息提取:宋朝商家有了商品品牌和商标意识,已有集原料收购、生产加工和批发贩卖为一体的经营方式,反映出宋代商品经济的繁荣和发展水平。

[主干知识速记答案]

知识点一 3.铜贝 7.(1)贸易税 (2)交子 8.徽商

知识点二 3.草市 4.夜市 5.空间 饮食服务

知识点三 3.(1)洛阳

探究1 从“历史解释”角度认识古代商业和城市发展的特点

1.古代商业的特点

(1)商业市场的形式多样:如城市中的市,有早市、夜市之分;城郊和乡村的草市等。

(2)城市商业经济发达:各朝代都兴起不同数量和规模的商业大都市,到明清时期,又兴起了一批工商业市镇。

(3)对外贸易发达:以丝绸之路为主要渠道的对外贸易发达,构成古代商业的重要组成部分,并促进沿海港口城市的兴盛。

(4)货币种类丰富:在货币流通领域,北宋出现了世界上最早的纸币;明朝时形成了以银为主、以钱为辅的“钱银并行”的货币流通制度。

(5)商人群体活跃:到明清时实力雄厚的区域性商人群体组成了商帮——徽商、晋商等。

(6)商业地位低下:商业长期受到重农抑商政策的压制,商人社会地位较低;商业始终作为农耕经济的补充而未占主导地位。

2.古代城市发展的特点

(1)从城市的功能看,唐代以前的城市主要是政治中心或军事重镇;之后,城市的经济功能逐渐超过政治功能。

(2)从城市的商业活动看,随着时代的变迁,政府对城市商业活动的限制逐渐放松,如坊市的界限被打破,商人的地位也日渐提高,市场逐渐多样化。

(3)从城市的数量和规模看,到明清时期,不仅规模巨大的繁华城市的数量增多,而且还兴起了一大批工商业市镇,这些市镇商业繁荣、人口密集。

(4)从地区分布看,随着中国经济重心的南移,城市的重点分布区域发生了由北向南转移的变化,特别是在明清时期新兴工商业市镇大都分布在江南地区。

1.(2018·辽宁重点高中联考)唐大历十四年(公元779年)六月一日敕:“诸坊市邸店,楼屋皆不得起,楼阁临视人家,勒百日内毁拆。至九月二十日,京兆尹严郢奏:坊市邸店旧楼请不毁。”这表明当时( )

A.城市的实际区域逐渐向城外扩展

B.城市空间向立体化方向发展

C.城市封闭式的坊市制度出现突破

D.政府拆除城市违章建筑进展顺利

解析 从材料中“楼阁临视人家”,因此政府规定“楼屋皆不得起”,可见当时城市中楼宇已经大规模出现,城市空间向立体化方向发展。

答案 B

2.(2018·黄石调研)据珠江三角洲地区番禺、顺德等十余州县统计,永乐年间共有墟市33个,嘉靖时增至95个,万历时更发展到176个。福建顺昌县弘治年间只有墟市4处,嘉靖时增至8处;建宁县更从原来的1个增至9个。明中后期不断增长集市数量说明( )

A.农民与市场的联系不断加强

B.南北经济交流日趋频繁

C.资本主义萌芽发展缓慢

D.州县集市的密度北方超过南方

解析 集市主要产生在城乡结合地带,是农民交换货物的重要场所,故A项正确;材料仅涉及地方集市发展状况,没有涉及南北交流,故B项错误;资本主义萌芽的特征是雇佣劳动关系,材料没有体现,故C项错误;材料未体现北方集市发展状况,故D项错误。

答案 A

探究2 从“时空观念”角度解读古代商品经济的阶段性及影响

1.封建社会前期的两次“商业革命”

(1)第一次:宋代商业革命主要表现为:坊和市的界限被打破,交易活动不再受官府的直接监管,出现世界上最早的纸币。

(2)第二次:明清(前期)商业革命主要表现为:兴起一大批工商业市镇,尤以江南地区为盛;出现商帮。

2.古代商品经济发展的阶段性作用

(1)封建社会初期:商品经济的发展,促进了封建地主阶级的形成和封建统治的加强。

(2)封建社会中期:商品经济的发展,有利于封建政权的巩固,增加政府的财政收入。

(3)封建社会后期:商品经济的发展,对封建制度起了瓦解作用。

①明朝中后期,随着商品经济的发展,出现了资本主义生产关系的萌芽。它的产生和缓慢发展,经济上瓦解着封建制度,政治上动摇着封建统治秩序,思想上冲击着封建统治的思想基础。

②商品经济的发展和封建制度的日益腐朽,导致了反封建民主思想产生。黄宗羲作为民主思想的代表,猛烈地抨击了君主专制,指出君主专制是“天下之大害”。

1.(2012·安徽文综)北宋东京(今开封)“通晓不绝”的夜市和“终日居此,不觉抵暮”的瓦子(文娱场所)里,随处可见流连忘返的市民身影。这一生活图景表明( )

A.商业活动不受时间限制

B.市已遍布城内各处

C.文娱场所多由官府经营

D.坊与市已没有区别

解析 根据材料信息“北宋东京”“通晓不绝”“夜市”“瓦子”和“市民”可以直接选出答案A。

答案 A

2.(2018·海南单科,4)据记载,南宋初年,杭州的餐饮名店遍布全城,西湖苏堤上一家鱼羹店味道独特,店主因此得到宋高宗的召见,获赏钱、绢若干。这表明当时( )

A.社会上奢靡之风盛行

B.商人的政治地位提高

C.政府强化了市场管理

D.城市的经济功能增强

解析 材料表明当时杭州餐饮业的发展,是城市经济发展的反映,与奢靡之风无关,故A项错误;材料宋高宗的召见,体现出商人的社会地位有所提高,但不是政治地位,故B项错误;材料宋高宗的召见,是对该鱼羹店味道的肯定,与政府强化市场管理无关,故C项错误;据材料“杭州的餐饮名店遍布全城”,可得出餐饮业的发展,城市的经济功能增强,故D项正确。

答案 D

探究3 从“史料实证”角度解读明清市镇的特点及城市的演变

1.明清时期江南市镇的特点

明清时,唐宋以来被称作“草市”的新型市镇得到充分发展。据统计,宋代江浙地区在行政中心之外,出现了71个市镇,明代达316个,清代增至479个,市镇之间的直线距离不过数十里。一些市镇的规模与居住人口都超过府县治所,这些市镇充斥着牙行、布行与手工作坊,收纳周边个体民户的产品,进行深加工、吸引外地客商,行销远方市场。

——赵冈《中国城市发展史论集》

核心论点:明清时期的江南市镇以工商业活动为主(经济功能加强);辐射范围广,分布密集;与周边农村联系密切。

2.古代城市的演变

核心论点:两幅图在城市建设上体现了皇权至上、权力集中的政治理念,是中央集权制在建筑上的反映。从图1唐代坊市的严格限制到图2宋代时间、空间的限制被打破,反映了政府对商业的控制逐渐削弱,城市商品经济发展迅速。

1.(2017·课标全国Ⅲ,25)《史记》记载,西汉前期,从事农牧业、采矿业、手工业和商业的人,通过自己的努力和智慧而致富,“大者倾郡,中者倾县,下者倾乡里者,不可胜数”。这反映了当时( )

A.义利观发生根本改变

B.朝廷注重提高工商业者地位

C.经济得到恢复和发展

D.地方豪强势力控制了郡县

解析 材料“从事……而致富,‘大者倾郡,中者倾县,下者倾乡里者,不可胜数’”说明很多人发家致富,体现了当时经济的发展,故C项正确。西汉时期政府采取“重农抑商”政策,B项错误。儒家思想一直奉行重义轻利的观念,故A项错误。材料未反映出地方豪强控制了郡县,故D项错误。

答案 C

2.(2014·课标全国Ⅱ,26)北宋中期,“蜀民以铁钱重,私为券,谓之交子,以便贸易,富民十六户主之。其后,富者资稍衰,不能偿所负,争讼数起”。这表明“交子”( )

A.具有民间交易凭证功能 B.产生于民间的商业纠纷

C.提高了富商的社会地位 D.促进了经济重心的南移

解析 据材料“蜀民以铁钱重,私为券,谓之交子,以便贸易”可知“交子”是为了贸易的方便而产生的一种交易凭证,故A项正确。据“富者资稍衰,不能偿所负,争讼数起”可知“交子”产生于前,贸易纠纷产生于后;“不能偿所负”对富商的信用产生了负面影响,降低了富商的社会地位,故B、C两项错误。“交子”的产生是经济重心南移的表现,而非推动经济重心南移的原因,D项错误。

答案 A

考法1 影响古代中国商业发展的因素

【考题1】 (2017·课标全国Ⅱ,24)下图为春秋战国之际局部示意图。当时,范蠡在陶、子贡在曹鲁之间经商成为巨富,这一现象反映了( )

A.区域位置影响商贸发展

B.争霸战争促进经济交往

C.交通条件决定地方经济状况

D.城市规模扩大推动商业繁荣

答案 A

『』

★明立意 从古代商业发展的角度考查时空观念和史料实证。

★抓关键 根据图示,陶、曹、鲁均为黄河中下游地区,经济相对发达且相距较近,有利于商贸发展。

★清误区 本题为图文结合类选择题,难度较大。影响古代商业发展的因素比较多,如农业和手工业的发展、国家政局、交通条件、货币的发展、政府政策等。

考法2 古代中国商业发展的影响

【考题2】 (2018·吉林重点高中联考)阅读材料,回答问题。

史料一 (宋朝)商业革命……根源在于中国经济的生产率显著提高。技术的稳步发展提高了传统工业的产量。同样,水稻早熟品种的引进,使作物在过去只能一季一熟的地方达到一季两熟,从而促进了农业生产率……提高,使人口的相应增长成为可能,而人口增长反过来又进一步推动了生产。经济活动的迅速发展还增加了贸易量。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

史料二 今世流品,可谓混淆之极。婚嫁之身,惟论财势耳,有起自奴隶,骤得富贵,无不结姻高门,缔眷华胄者。

——谢肇淛《五杂俎》

(1)根据史料一,指出宋朝发生“商业革命”的原因。(12分)

提示 生产率的提高(或:技术的进步,农业和手工业的发展)、人口数量的增加。

(2)根据史料二说明婚恋观的变化,结合所学知识归纳变化的原因。(13分)

提示 变化:由重门第转向重财富。

原因:①商品经济迅速发展,资本主义萌芽出现,拜金逐利之风兴起;②商人实力雄厚,市民阶层壮大;③早期启蒙思想(李贽等人反正统意识)出现。

『』

★关键信息

信息1 “根源在于中国经济的生产率显著提高”“技术的稳步发展提高了传统工业的产量”“水稻早熟品种的引进”说明宋朝社会经济的发展促进了商业的发展与变化。

信息2 “惟论财势耳”“有起自奴隶,骤得富贵,无不结姻高门”说明明代中期以来商品经济发展引起婚姻观念的转变。“明中后期社会文化探析”反映了明朝商业发展所带来的冲击。

★思路点拨

本题以古代商业的发展变化为切入点,考查历史解释和唯物史观的学科素养。第(1)问,依据史料一,从技术、作物品种引进、人口增殖等角度解答。第(2)问,依据史料二并结合所学知识,从社会经济、思想变化的层面概括归纳。

考点二 古代中国的经济政策

『名师导语』

古代中国的经济政策以重农抑商和闭关锁国为主。前者首倡于商鞅变法,贯穿于封建社会始终,后者仅实行于明清两朝,二者均是影响资本主义萌芽在中国发展缓慢的重要因素。在历年高考中,本考点考查相对较少:题型以选择题为主;内容涉及重农抑商与“海禁”政策。从新高考对学科素养的要求来看,重农抑商、管理工商业的措施、海禁政策仍需重点关注。

知识点一 重农抑商政策

1.含义:强调发展农耕,限制________和手工业的发展。

2.目的:维护____________国家政权的经济基础。

3.概况

(1)商鞅变法明确规定了重农抑商的原则。

(2)《吕氏春秋》提出了后世长期遵循的重农原则。

(3)汉武帝推行打击富商大贾、发展________商业的政策。

(4)历代王朝大多推行重农抑商的政策。

4.影响

(1)社会经济活力受到压抑。

(2)新的经济因素和生产方式的萌芽,长期得不到正常发育。

“重农抑商”政策的实施原因

中国古代社会……从争夺资源这个静态角度讲,农业和商业是对立的。重农则商业受到抑制,抑商则为农业发展提供更多资源。……决定古代社会发展状况的两大条件就是人口和土地。

——康晶晶、张增强《中国古代“重农抑商”政策

再析——以西汉为例》

知识点二 “海禁”政策

1.含义:明清王朝禁止中国人赴海外经商和限制外国商人到中国进行贸易的政策。

2.沿革

(1)明太祖屡次宣布“通番禁令”,注重“朝贡”贸易体制。

(2)清朝继承并发展了____________政策。

(3)短暂的“开放”实质上具有官方垄断的性质,仍然禁止民间贸易往来。

3.影响

(1)扼杀了对外贸易推动经济进步的可能性。

(2)使中国社会在19世纪以极端保守和封闭的面貌走向近代化的世界。

“闭关锁国”政策的影响

在文艺复兴时期的大部分时间里,中国其本身就是一个世界,一个尽可能不与外界往来的世界。然而,尽管除知识名流外,其他中国人对外部世界不感兴趣……作为一个有名无实的闭关锁国的国家,有着甚至更为封闭的儒家思想的明代中国,正在丧失它的自主性,开始依附于一个非它所创造的世界体系。

——[美]阿谢德《中国在世界历史之中》

知识点三 资本主义萌芽的缓慢发展

1.出现:古代中国的经济进步特别是商品生产的发展,使其在明清时期开始出现。

2.表现:明清以来,商品经济和雇佣劳动的发展,出现自由劳动力市场、雇佣与被雇佣的生产关系,是一种新的资本主义性质的生产关系。清代已经出现较成熟的____________。

3.特征:雇佣关系的存在,地区性、不平衡性突出。

4.缓慢原因

(1)政府采取控制和掠夺的手段压制工商业。

(2)“海禁”和闭关锁国政策的影响。

古代中国发达的农业、先进的手工业和繁荣的商业,为资本主义萌芽的产生与发展提供了雄厚的经济基础。但中国自给自足的自然经济严重阻碍了生产力的发展和生产关系的变革。“重农抑商”政策和“闭关锁国”政策阻碍了资本主义萌芽的发展,使中国落后于世界潮流。

【漫画解史】 “重农抑商”观念

信息提取:传统社会中“君子喻于义,小人喻于利”的重义轻利观念在一定程度上冲击着商品经济的发展。

【漫画解史】 “闭关锁国”政策

信息提取:清政府骄傲自大,以为自己无所不有,严格限制对外贸易交流,实行闭关锁国政策,导致中国脱离世界发展潮流,更加闭塞、倒退。

【图解历史】 “重农抑商”、“海禁”与“闭关锁国”政策的关系

信息提取:“重农抑商”、“海禁”与“闭关锁国”政策是表里统一的关系。前者是后两者实施的根源,后两者是前者的外在表现。三者都重视农业、抑制商品经济的发展,导致了近代中国国际地位的下降。

[主干知识速记答案]

知识点一 1.商业 2.专制主义 3.(3)官营

知识点二 2.(2)闭关锁国

知识点三 2.手工工场

探究1 重要“历史概念”解读

1.“重农抑商”政策

“重农抑商”是中国历代封建王朝最基本的经济指导思想,它重视农业、以农为本,限制工商业的发展,是封建自然经济的必然产物。

2.朝贡贸易

“朝贡贸易”就是指中国政府与海外诸国官方的朝贡和赏赐关系。一般由官府控制,私人和民间组织禁止参与;通过朝贡与赏赐完成交易。其目的不在于获取最大的经济效益,而是要宣扬国威,加强与海外各国的联系,满足统治者对异域珍宝特产的需求。

3.“海禁”政策与闭关锁国政策

(1)“海禁”是指明清时期严厉禁止私人出海贸易,海外贸易必须在官方的主持下进行,主要是防内。

(2)闭关锁国是指明清时期严格限制外商来华贸易,如清朝规定一切对外贸易均在广州“十三行”进行,主要是防外。

4.资本主义萌芽

在一些手工工场中,拥有资金、原料和机器的工场主雇佣有自由身份的雇工,面向市场生产。这种现象被学界称为“资本主义萌芽”。

1.(2018·课标全国Ⅰ,27)下图中的动物是郑和下西洋时外国使臣随船向明政府贡献的奇珍异兽。明朝君臣认为,这就是中国传说中的“麒麟”,明成祖遂厚赐外国使臣。这表明当时( )

A.对外交流促使中国传统绘画出现新的类型

B.朝廷用中国文化对朝贡贸易贡品加以解读

C.海禁政策的解除促进了对外文化交流

D.外来物品的传入推动了传统观念更新

解析 由题中所给的绘画看不出其与传统绘画的区别,故排除A项;郑和下西洋是官方组织的朝贡贸易,海禁政策主要是禁止民间私自出海贸易,由材料无法得出“海禁政策的解除”,故排除C项;“这就是中国传说中的‘麒麟’”属于中国传统观念,没有推动传统观念的更新,故排除D项;明朝君臣对朝贡贸易贡品的认识不是很清楚,遂用传统文化来对其加以解读,认为它就是传说中的“麒麟”,故B项正确。

答案 B

2.(2018·云南昆明模拟)《史记》中有“以末致财,用本守之”的观点,南北朝时《齐民要术》中表达了“夫治生之道,不仕则农。若昧于田畴,则多匮乏”的观点。对此理解正确的是( )

A.工商皆本观念强化 B.商品经济日渐成熟

C.做官成为多数农民的追求 D.以农为本的观念根深蒂固

解析 “工商皆本观念强化”与材料“夫治生之道,不仕则农”不符,故A项错误;材料没有涉及商品经济的发展程度,故B项错误;“做官成为多数农民的追求”与材料“夫治生之道,不仕则农。若昧于田畴,则多匮乏”不符,故C项错误;材料“以末致财,用本守之”、“若昧于田畴,则多匮乏”体现出以农为本的观念根深蒂固,故D项正确。

答案 D

探究2 从“唯物史观”角度认识“重农抑商”政策及对封建经济的影响

1.辩证认识“重农抑商”的影响

(1)积极:重农抑商政策在封建社会初期对当时农业以及社会经济的发展、维护社会稳定、巩固新兴地主阶级政权起了积极作用。

(2)消极

①抑商使商业资本流向土地,在一定程度上加剧了土地兼并,使土地高度集中,农民破产流亡,影响了农业生产的发展,激化了阶级矛盾,造成农民起义不断爆发。

②到明清时期,中国资本主义萌芽已经出现,而统治阶级依然坚持重农抑商的政策,违背了经济发展的客观规律,导致国家落后。

2.影响中国农耕经济向近代化变革的因素

(1)制度性因素:土地私有制必然导致土地兼并,周期性反复出现的土地兼并使得古代中国的农耕经济始终徘徊在低水平状态,很难实现社会经济财富的积累,无法使财富转化为工商业资本而推动商品经济发展。

(2)政策性因素:重农抑商、“海禁”与“闭关锁国”政策阻碍了国内商品经济和资本主义萌芽的发展,使中国日渐脱离世界发展的大趋势,失去了利用国际贸易的优势地位开辟海外市场、刺激资本扩张和催生工业化的契机。

(3)经济结构因素:古代中国经济是以小农经济为核心的自给自足的自然经济,小农经济的生产主要满足自我消费和交纳赋税,因而不利于市场的发育,也无法实现农业经济的商品化。

(4)思想观念因素:战国以来,古代中国以“农本”为立国的经济思想,历代统治者始终对工商业采取压制政策,导致民间资本大量流向土地,而非用来投资工商业。儒家重义轻利的传统思想长期存在,也在某种程度上贬低了商人群体,不利于商品经济的发展。

1.(2015·课标全国Ⅱ,27)明成祖朱棣认为,北京“山川形胜,足以控四夷,制天下”,将都城从南京迁至北京。这一举措客观上( )

A.推动了国家政治统一进程

B.促进了跨区域贸易的繁荣

C.抑制了区域性商帮的形成

D.改变了南北经济文化格局

解析 据题干可知,明成祖迁都北京的目的是加强对全国的政治统治,当时经济重心在江南地区,通过政治中心的转移,客观上必然带动经济文化的交流,从而促进了跨区域贸易的繁荣,故选B项。明成祖迁都北京时,全国已经统一,故A项错误;迁都北京与区域性商帮的形成无关,C项错误;迁都北京并不能改变南北经济文化格局,且不符合“客观”这一限定词,D项错误。

答案 B

2.(2018·海南单科,5)明中后期,有人议论,“商亦无害,但学者不当自为之,或命子弟,或托亲戚皆可”,否则一家老小都没有办法养活。这一议论反映了( )

A.农本思想被否定 B.重商主义盛行

C.传统义利观废弛 D.抑商观念削弱

解析 据材料“学者不当自为之”,可得出抑商观念仍然存在,农本思想没有被否定,故A项错误;据材料“学者不当自为之”,可得出抑商观念仍然存在,重商主义并未盛行,故B项错误;据材料“学者不当自为之”,可得出传统重义轻利的观念仍然存在,没有废弛,故C项错误;据材料“商亦无害”,可得出传统抑商观念有所削弱,故D项正确。

答案 D

探究3 从“史料实证”角度解读“海禁”政策的背景和影响

1.“海禁”政策的实施背景

明朝初年,曾与朱元璋争夺政权的张士诚、方国珍之余部,入海为盗,且“每诱岛倭入掠”。《皇明祖训》朱元璋认为,日本、安南(今越南)、暹罗(今泰国)等15国,“限山隔水,僻在一隅,得其地不足以供给,得其民不足以使令”。朝廷“禁濒海民不得私出海”“禁海民私通海外诸国”。

——摘编自李金明《明代海外贸易史》

核心论点:明廷的残余敌对势力利用大海继续对抗;倭寇侵扰,海盗与沿海不法之徒勾结;自然经济的影响;统治者(朱元璋)对海外诸国的轻视。

2.“海禁”政策的影响

对于中国来说,十三行的出现维护了天朝的规制,而对西方商人来说,十三行却阻断了他们同中国民间和官方的联系。虽然这种做法常常引起西方人的愤懑,但在冲突没有激化之前,中国的君主和官、绅、商都不会觉察到其中的毛病。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

核心论点:清朝实行“海禁”政策,只允许广州十三行进行对外贸易;“海禁”政策的实施,虽然维护了清朝的封建统治,但最终导致了中国落后于世界发展潮流。

1.(2014·课标全国Ⅰ,27)据记载,清初实施海禁前,“市井贸易,咸有外国货物,民间行使多以外国银钱,因而各省流行,所在皆有”。这一记载表明当时( )

A.中国在对外贸易中处于优势地位

B.外来货币干扰了中国资本市场

C.自然经济受到了进口货物的冲击

D.民间贸易发展冲击清廷的统治

解析 本题关键时间信息是“实施海禁前”,且材料显示“市井贸易”中“外国银钱”很多,说明此时中国对外贸易中“赚钱”较多,处于优势地位。B项“资本市场”与D项“冲击清廷统治”均与史实不符;自然经济受到冲击是以耕织分离、农产品商品化为标志的,材料无从体现,排除C项。故答案为A项。

答案 A

2.(2018·河南豫南豫北名校高三精英联赛)日本史学家井上清在谈到明朝与日本的贸易时说:“和中国的往来,不只是进行和平贸易……同时也伺机变为海盗,掠夺沿海居民。倭寇和北欧古代的海盗船,以及英国中世纪末的海盗兼贸易船是一样的。”这则材料可以证明( )

A.明朝实行海禁政策有一定的合理性

B.明朝对外政策加剧了倭患的严重性

C.日本商人自古以来就是由海盗组成的

D.明朝海禁与倭患的责任完全在政府

解析 据材料“同时也伺机变为海盗,掠夺沿海居民,倭寇和北欧古代的海盗船,以及英国中世纪末的海盗兼贸易船是一样的”可以看出,当时的沿海地区确实有外国侵略势力的骚扰,故A项正确。

答案 A

考法1 “重农抑商”政策的内涵及影响

【考题1】 (2015·海南单科,8)雍正帝指责地方官员:“此当青黄不接之际,朕待报湖南雨水情形,既特使人来奏,何雨水粮价竟无一语及之,汝任地方之责,试思宁有大于此事乎?”雍正帝意在( )

A.强调重农意识 B.关心百姓疾苦

C.申饬官员无能 D.关注地方稳定

答案 D

『』

★明立意 从古代帝王言论的角度考查唯物史观和历史解释。

★抓关键 材料考查的是雍正帝重视农业的目的。强调重农意识只是表面现象,根本目的是通过关心百姓疾苦,稳定统治。

★清误区 本题为文字信息提取类选择题,难度较大。考生误认为无论重农还是抑商,其出发点都是为了发展经济,其实,重农抑商政策的实施,更多的是商业活动威胁了政府的统治,并对政府的利益构成威胁。因此,无论重农还是抑商,其出发点都是为了政府统治的稳定。

考法2 “闭关锁国”政策的影响

【考题2】 (2018·河南豫南豫北名校高三精英联赛)阅读材料,回答问题。

材料 美国著名的人类学家博厄斯说:“人类的历史证明,一个社会集团,其文化的进步往往取决于它是否有机会汲取临近社会群体的经验。一个社会集团所获得的种种发现可以传给其他社会集团;彼此之间的交流愈多样化,相互学习的机会就愈多,信息交流关系到社会群体是否能够与世界发展保持同步。大体上,文化最原始的部落也就是那些长期与世隔绝的部落,因为,它们不能从邻近部落所取得的文化成就中获得好处。”

——引自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

思考

运用材料并结合所学知识,对材料中的观点进行提炼并加以说明。(要求:观点明确、史实准确、逻辑清晰。)(12分)

提示 观点:各地区或民族内部由于缺乏沟通交流导致自身发展的落后。(4分)

说明:明清时期,实行闭关锁国政策,阻碍了东西文化交流,抑制了社会发展活力,导致逐渐落后于世界发展潮流。(8分)

『』

★关键信息

信息1 信息“一个社会集团,其文化的进步往往取决于它是否有机会汲取临近社会群体的经验……信息交流关系到社会群体是否能够与世界发展保持同步”说明文化进步通过各地区或民族间相互的文化交流而实现。

信息2 信息“那些长期与世隔绝的部落……不能从邻近部落所取得的文化成就中获得好处”揭示出各地区或民族内部由于缺乏沟通交流导致自身发展的落后。

★思路点拨

本题属于观点提炼阐释类试题。首先,根据题干材料信息,拟定一个或多个观点。如本题史料主要阐释了人类社会相互学习与交流的重要性;然后,根据所选观点,并结合所学知识,从政治、经济和思想文化等角度进行分析说明。

课时作业

(时间:45分钟 分值:85分)

一、选择题(共12小题,每小题4分,共48分)

1.(2018·河南郑州质检)(韩)宣子有(玉)环,其一在郑商。宣子谒诸郑伯,子产弗与,曰:“非官府之守器也,寡君不知。”……子产对曰:“昔我先君桓公与商人……世有盟誓:‘尔无我叛,我无强贾,毋或乞夺。尔有利市宝贿,我勿与知。’恃此质誓,故能相保以至于今。”材料说明春秋战国时期( )

A.商品经济非常繁荣 B.商人社会地位提高

C.官府无法控制商业 D.韩国和郑国曾经结盟

解析 春秋战国时期,官府控制商业的局面被打破,商人社会地位提高,与材料中“桓公与商人……世有盟誓……我无强贾,毋或乞夺”相符,故B项正确。

答案 B

2.(2018·辽宁大连八中、大连二十四中联考)庄季裕《鸡肋编》载:“宋榷(专卖)茶之制,择要会之地,曰江陵、曰真州(江苏仪征)……初数户,后繁之。市中茶坊林立,徽人、晋人荟萃,五音杂语。”材料反映当时( )

A.经济重心完成南移 B.重农抑商政策松动

C.商业城镇逐渐兴起 D.出现了地域性商帮

解析 根据“初数户,后繁之。市中茶坊林立”可知这些地区逐渐发展成为商业市镇,故C项正确。

答案 C

3.(2017·湖南长郡中学月考)汉代长安东西两市规模比后世更大,商贾多居住于市内,唐朝的市逐步变成单纯的营业区,商贾日常生活散落到各居民坊区了。这主要反映了( )

A.坊与市的界限被打破 B.坊市结构的变迁

C.抑商政策逐渐在加强 D.市场监管的加强

解析 汉代“商贾多居住于市内”,唐代“商贾日常生活散落到各居民坊区”,这体现了坊市制度的变化,故选B项。A项是在宋代;C、D项错在“加强”。

答案 B

4.(2018·江西重点中学协作体联考)唐代诗人杜牧《上李太尉论江贼书》中曾谈到江淮间的草市,谓“凡江淮草市,尽近水际,富室大户,多居其间”。由此可以获悉( )

A.突破政府对商品交易的时间限制

B.促进了江河沿岸富家大户的形成

C.草市交通便利,政府往往任其发展

D.唐朝后期草市已获得了一定发展

解析 据材料可得草市突破了商品交易的地域限制,不是时间限制,故A项错误;据材料可得江淮草市设在临近富家大户居住地,但B项在材料无体现,故B项错误;政府政策在材料中无涉及,故C项错误;据材料可得唐朝后期已有草市,并已获得了一定发展,故D项正确。

答案 D

5.(2018·北京东城检测)宋朝时期,繁荣的社会经济生活丰富了诗歌创作。下列诗词中能折射出宋朝城市商品经济新发展的是( )

A.“闻说萍乡县,家家有绢机”

B.“有客须教饮,无钱可别沽”

C.“昔在建城市,盐酒昼夜喧”

D.“多稼村村过,垂杨店店迎”

解析 A项反映的是家庭手工业的发展,故A项错误;B项反映的是当时商品交易行为,不是商品经济繁荣的表现,故B项错误;C项反映了当时城市打破时间限制,故C项正确;D项是当时农村经济发展的景象,故D项错误。

答案 C

6.(2019·吉林模拟)宋太宗时期,东京开始出现侵街现象,临街摆摊、坊中开铺屡屡发生,致使京城街巷狭小。宋真宗咸平五年,因街坊侵街现象严重,“诏开封府街司约远近置籍立表,令民自今无复侵占”。然而诏令犹如一纸空文,权豪大户侵街现象仍是屡禁不止。这一现象说明( )

A.草市墟市的繁盛促进城市功能的完善

B.商品经济的发展冲击着城市管理制度

C.中国古代城市管理制度上的欠缺和疏漏

D.豪强地主势力的发展冲击着市坊制度

解析 题干叙述了宋代“侵街现象”的屡屡发生及屡禁不止,也就是商业的发展冲击着市坊制度,对城市的基本管理制度提出挑战,故B项正确。

答案 B

7.(2018·吉林百校联盟联考)明万历《同安府志·物产》记载,福建同安县“往时市肆绸缎纱罗绝少,今则苏缎、潞绸、杭货、福机行市,无所不有者”。由此可知,当时( )

A.长途贩运比较发达

B.同安县是福建商贸中心

C.福建丝织业发展快

D.棉纺织业开始走向衰落

解析 据材料可知:当时的福建同安县市场上充满苏杭等外地的绸缎,说明当时长途贩运贸易发达,商品可以运销各地,故A项正确。

答案 A

8.(2019·广西钦州模拟)汉文帝时期,晁错提出了“入粟拜爵”的政策,即“以粟为赏罚”“入粟县官,得以拜,得以免罪”。这一政策( )

A.增加了政府收入 B.改革了选官制度

C.打击了商人特权 D.加强了中央集权

解析 “入粟县官”有利于增加政府收入,故A项正确;“得以免罪”不能说明改革了选官制度,故B项错误;“入粟拜爵”并不是针对商人,故C项错误;题目不涉及加强中央集权,故D项错误。

答案 A

9.(2019·河南商丘模拟)明朝皇帝每于郊祀上报皇天牧养有成时,都把全国的户口簿籍陈于祭台之上,即表示上天赐予他对人民、土地的所有权。这一做法反映了( )

A.明朝天人合一思想仍很盛行

B.封建统治者对农业生产重视

C.土地国有仍是主流土地制度

D.明朝的人口户籍管理较严格

答案 B

10.(2019·广东肇庆模拟)桑弘羊(西汉武帝时搜粟都尉、大司农)实施“盐铁官营”后,大规模的私营作坊的发展受到限制……地方诸侯的收入大幅度减少。可见,桑弘羊的措施( )

A.促进了官营手工业的发展

B.遏制了盐铁走私的现象

C.从经济上打击了王国力量

D.稳定了盐铁的价格

解析 据“地方诸侯的收入大幅度减少”可知,国家加强对经济的控制后,打击了地方王国的实力,故C项正确。

答案 C

11.(2019·山东临沂模拟)明代官员张邦奇在《西亭饯别诗序》中提及,“禁令之下,每岁孟夏以后,漳州大舶数百艘,乘风挂帆,蔽大洋而下……闽人与‘蕃舶夷商’贸贩商物,往来络绎于海上。”由此可见( )

A.“海禁”并未影响中国的对外贸易

B.区域长途贩运使“海禁”政策瓦解

C.“海禁”政策出现上下相背离现象

D.明代政府并未真正实行过“海禁”

解析 “海禁”政策阻碍了中国的对外贸易,A项与史实不符,故A项错误;材料“蔽大洋而下……闽人与‘蕃舶夷商’贸贩商物”反映了“海禁”政策之下,中外民间贸易的发展状况,而不是“海禁”政策瓦解,海禁政策是明王朝长期推行的一种经济政策,故B项错误;据材料“蔽大洋而下……闽人与‘蕃舶夷商’贸贩商物”可知,在“海禁”政策之下,中外民间贸易继续推行,反映了海禁政策出现了上下相背离现象,故C项正确;“海禁”政策是明王朝长期推行的一种经济制度,故D项错误。

答案 C

12.(2019·四川内江模拟)明清时期的中外贸易,中国长期顺差,海外白银大量流入中国(见下表),出现这一现象的主要原因是( )

时期 | 流出地区 | 流入(亿两) |

16世纪中期~17世纪中期 | 欧洲、日本、菲律宾 | 3.7 |

17世纪中期~19世纪初期 | 欧洲、日本、菲律宾 | 12.3 |

18世纪初期~18世纪末期 | 英国 | 0.09 |

A.中国经济发达领先于世界各地

B.中国资本主义萌芽,商品经济发达

C.新航路开辟对中西方贸易影响

D.海禁对中国商人和外国商人政策差异

解析 在“18世纪初期~18世纪末期”时英国工业革命已经开始,但由于中国奉行“海禁”政策,使外国的大宗商品很难进入,而传统的工业品渠道始终存在,此时中国依然处于出超状态,故D项正确。

答案 D

二、非选择题(共2小题,13题25分,14题12分,共37分)

13.(2018·山东泰安期中)阅读材料,完成下列要求。

材料一

唐朝长安为西京,洛阳为东京(都)。到北宋时期则以洛阳为西京,以都城汴梁为东京。 宋周邦彦在《汴都赋》中说:“舳舻相衔,千里不绝,越舲吴艚,官艘贾舶,闽讴楚语,风帆雨楫, 联翩方载,钲鼓镗。”孟元老在《东京梦华录》序中说,东京商业“万国咸通,集四海之珍奇,皆归市易”。《资治通鉴长编》记载北宋东京人口“比汉、唐京邑民庶,十倍其人矣”,是当时世界人口最多的城市之一。

——摘自2016年《普通高中历史课程

标准·教学设计示例》

材料二

海舶大者数百人,小者百余人,以巨商为纲首(船长)、副纲首、杂事,市舶司给朱记。 ……舶船深阔各数十丈,商人分占贮货,人得数尺许,下以贮物,夜卧其上。货多陶器,大小相套,无少隙地,……舟师识地理,夜则观星,昼则观日,阴晦观指南针,或以十丈绳钩, 取海底泥嗅之,便知所至。……诸国人至广州,是岁不归者,谓之“住唐”……广州蕃坊, 海外诸国人聚居,置蕃长一人,管勾蕃坊公事,专切招邀蕃商入贡,用蕃官为之,巾袍履笏如华人。

——(宋)朱彧《萍洲可谈》

(1)根据材料一和所学知识,指出唐朝长安和北宋东京在城市发展上的主要不同,从时空发展的角度指出北宋东京城市发展的趋势。(13分)

(2)综合材料二中的相关信息,概括宋代经济发展的特征。并结合所学知识分析其原因及产生的积极影响。(12分)

答案 (1)不同:①唐代长安实行整齐划一的坊市制;北宋东京打破了坊市界限;②唐代长安商业活动有时间限制;北宋东京打破了对商业活动的时间限制,服务业发达,出现了娱乐场所“瓦肆”,夜市和早市进一步发展;③北宋东京的人口大大超过了唐代长安;④唐朝长安位于西部高原,北宋东京位于中原腹地。

趋势:①传统的政治性城市逐渐向商业城市发展;②城市人口逐渐增多,城市规模逐渐扩大;③市民的生活和观念逐渐世俗化;④政治中心逐渐东移。

(2)特征:海外贸易发达,中外交流频繁。

原因:①宋代商品经济发达,手工业技术高超;②南方经济发展,经济重心南移;③“陆上丝绸之路”受阻,“海上丝绸之路”发达;④政府积极支持对外贸易,设置专门管理机构;⑤造船技术的提高,指南针的应用等航海技术的进步。

影响:①增加了政府的财政收入;②促进了中外文化的交流,扩大了中华文明的影响;③有利于中国与周边国家发展对外关系;④有利于中国经济重心的南移。

14.(2018·湖北七市教科研协作体联考)阅读材料,完成下列要求。

材料 清朝初期,出现了康(熙)雍(正)乾(隆)所谓的盛世,然而,大清帝国的经济基础,从根本上讲与汉、唐、宋、明并无差异,从总体说来仍是一种量的堆积即简单增加,我们将其称之为等差级数发展类型。而且,这一等差级数的堆积型增长,并非是无限的,而是有限度的。与此同时,西方列强国家生命力的接力棒传到英国,而此时大英帝国的社会经济发展已不再是简单增加,而是以一种崭新的形式,即等比级数式的质的飞跃和崛起。

——摘编自何芳川《世界历史上的大清帝国》

运用清朝前期和英国近代史的史实,对上述材料观点进行论证。(说明:可以对上述材料中的主要观点进行论证;也可以提出新的观点并进行论证。要求:观点明确、史实准确、史论结合。)(12分)

解析 首先,确定论证的观点,既可以指出大清帝国的经济基础与大英帝国有着本质区别,也可以肯定大清帝国的经济基础呈现出了等比级数或近代化的发展趋势;然后,选择角度进行论证。如果选择前者,就需要对比大清帝国在经济基础、经营方式等方面与大英帝国的本质差别;如果选择后者,则需要论证大清帝国在经济与科技方面出现的创新变化,言之有理即可。

答案 观点一:大清帝国的经济基础是有限度的等差级数发展,即量的增加;大英帝国的经济基础是无限的等比级数发展,即质的突变;大清帝国的经济基础与大英帝国有着本质区别。

论证:

| 大清帝国 | 大英帝国 |

经济基础 | 封建土地私有制;自给自足,自然经济 | 资本主义大土地所有制;资本主义的商品经济 |

经营方式 | 租佃关系,封建生产方式 | 雇佣关系,资本主义方式 |

生产模式 | 一家一户,个体生产 | 社会化生产,工厂制度下的规模化生产 |

增长方式 | 依靠传统经验,高强度的精耕细作 | 科技发明,技术创新,市场规律 |

经济政策 | 重农抑商 | 重商主义,自由主义 |

法律保护 | 经济活动得不到有效的法律保护 | 私有财产神圣不可侵犯,法律保护 |

对外贸易 | 土特产、手工业品 | 机器工业产品 |

结论:大清帝国的经济基础不利于从古代(农业社会)向近代(工业化社会)的转型。

观点二:大清帝国的经济基础呈现出了等比级数或近代化的发展趋势。

论证:(1)经济:农业商品化、专业化趋势发展;商业和城市发展;新的雇佣关系出现;经济总量占据世界前列地位。

(2)科技:产生了几部科学巨著,同时吸收了西方的科学技术。

(3)市场:国家统一,国内市场发展;长途贸易发展;商帮活跃;“海禁”政策时有松弛,中外贸易日渐发展。

(4)劳动力:赋税政策调整(摊丁入亩),有利于人口流动。

结论:若不是外国势力的入侵,中国也会慢慢步入近代社会。

(说明:在对观点一和观点二进行论证时,要坚持唯物史观,并借鉴其他的史学观点。)