山东省滨州市邹平市2024-2025学年八年级(上)期末物理试卷

展开

这是一份山东省滨州市邹平市2024-2025学年八年级(上)期末物理试卷,共22页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,作图题,实验探究题,计算题等内容,欢迎下载使用。

一、单选题:本大题共12小题,共36分。

1.在国际单位制中,力的单位是( )

A. 千克B. 米C. 牛顿D. 立方米

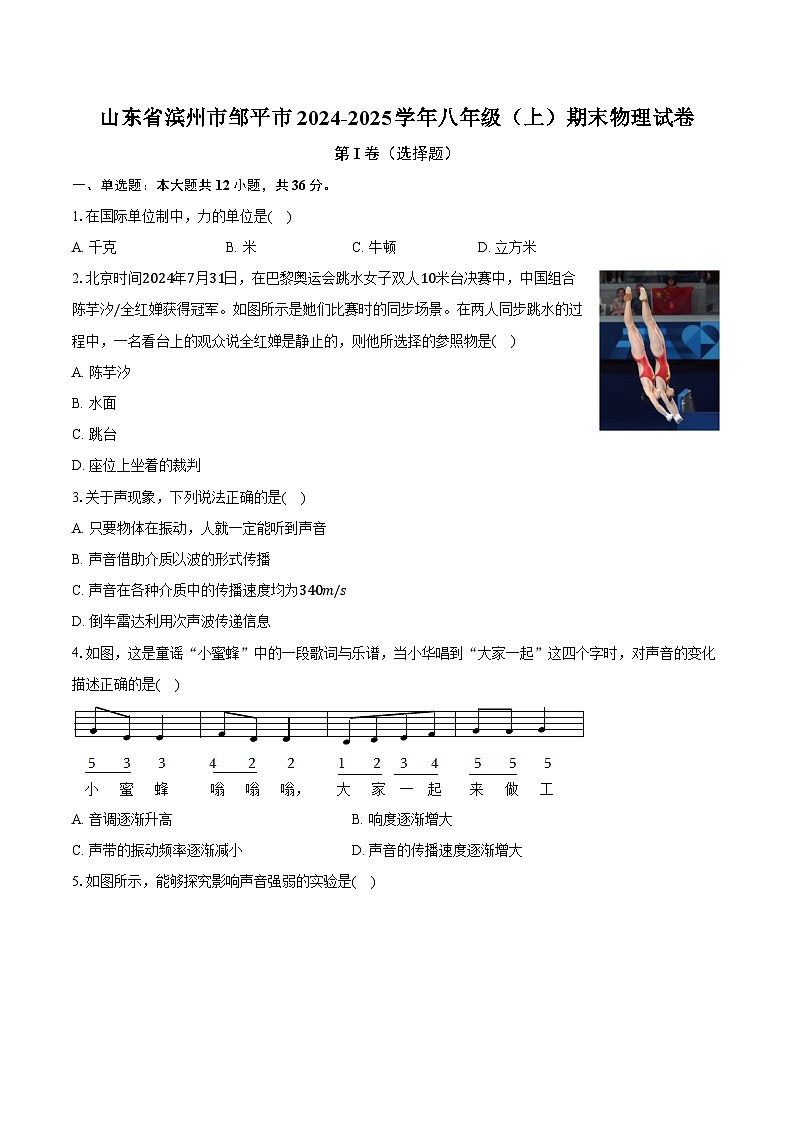

2.北京时间2024年7月31日,在巴黎奥运会跳水女子双人10米台决赛中,中国组合陈芋汐/全红婵获得冠军。如图所示是她们比赛时的同步场景。在两人同步跳水的过程中,一名看台上的观众说全红婵是静止的,则他所选择的参照物是( )

A. 陈芋汐

B. 水面

C. 跳台

D. 座位上坐着的裁判

3.关于声现象,下列说法正确的是( )

A. 只要物体在振动,人就一定能听到声音

B. 声音借助介质以波的形式传播

C. 声音在各种介质中的传播速度均为340m/s

D. 倒车雷达利用次声波传递信息

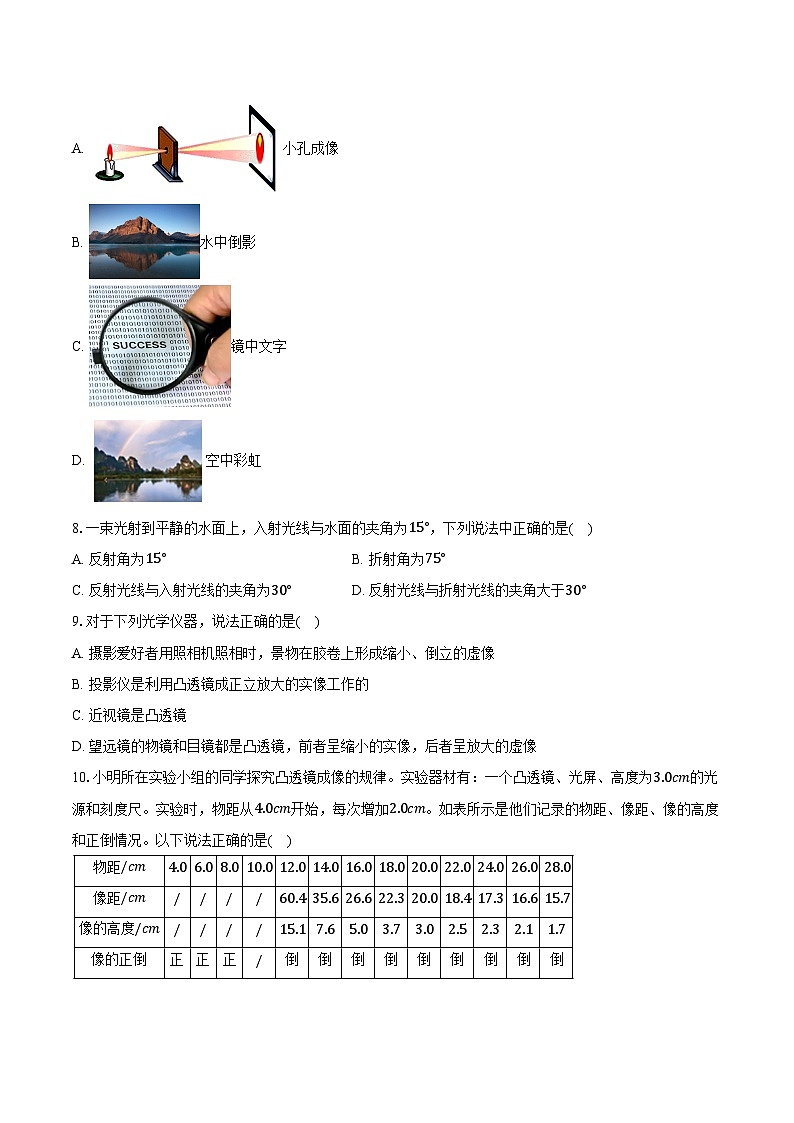

4.如图,这是童谣“小蜜蜂”中的一段歌词与乐谱,当小华唱到“大家一起”这四个字时,对声音的变化描述正确的是( )

A. 音调逐渐升高B. 响度逐渐增大

C. 声带的振动频率逐渐减小D. 声音的传播速度逐渐增大

5.如图所示,能够探究影响声音强弱的实验是( )

A. 硬纸板接触齿数不同的齿轮

B. 改变钢尺伸出桌边的长度

C. 改变吹笔帽的力度

D. 改变薄塑料尺滑过梳子的速度

6.2024年初,不少地方发生了灾害性天气一一冻雨。冻雨是一种外观同一般雨滴相同、温度低于0℃的过冷水,当它落到温度为0℃以下的物体上时,立刻冻结成外表光滑而透明的冰层,称为雨凇。下列的物态变化与雨凇的形成原理相同的是( )

A. 露珠的形成B. 霜打枝头

C. 云雾缥缈D. 冰封湖面

7.下列光现象,与日全食现象成因相同的是( )

A. 小孔成像

B. 水中倒影

C. 镜中文字

D. 空中彩虹

8.一束光射到平静的水面上,入射光线与水面的夹角为15°,下列说法中正确的是( )

A. 反射角为15°B. 折射角为75°

C. 反射光线与入射光线的夹角为30°D. 反射光线与折射光线的夹角大于30°

9.对于下列光学仪器,说法正确的是( )

A. 摄影爱好者用照相机照相时,景物在胶卷上形成缩小、倒立的虚像

B. 投影仪是利用凸透镜成正立放大的实像工作的

C. 近视镜是凸透镜

D. 望远镜的物镜和目镜都是凸透镜,前者呈缩小的实像,后者呈放大的虚像

10.小明所在实验小组的同学探究凸透镜成像的规律。实验器材有:一个凸透镜、光屏、高度为3.0cm的光源和刻度尺。实验时,物距从4.0cm开始,每次增加2.0cm。如表所示是他们记录的物距、像距、像的高度和正倒情况。以下说法正确的是( )

A. 该凸透镜的焦距为10cmB. 物距为12cm时,光屏上呈现缩小的像

C. 物距为6cm时,光屏上呈现虚像D. 物距为28cm时,光屏上呈现放大的像

11.物理量的测量是物理实验的基本操作。以下测量工具读数正确的是( )

A. 物体的长度为1.7cm

B. 机械秒表的读数为5min7.5s

C. 弹簧测力计的示数是1.2N

D. 温度计示数为3℃

12.校园内不允许追逐打闹,小黄不遵守校规,在追逐打闹过程中撞掉了小方一颗牙,自己额头也肿了,下列相关力学知识的描述,最合理的是( )

A. 力的作用效果只跟力的大小有关B. 力的作用是相互的

C. 接触的两物体间一定能产生力D. 力能改变物体的运动状态

二、多选题:本大题共3小题,共12分。

13.研究某些物理知识或规律时,往往要用到研究问题的科学方法,下列实例对应的研究方法正确的是( )

A. 研究物体运动快慢与路程和时间的关系−控制变量法

B. 用大小相同的两支蜡烛研究平面镜成像和物的大小关系−等效替代法

C. 为了描述光的传播径迹和光的传播方向,引入了“光线”−理想模型法

D. 牛顿第一定律的得出−科学推理法

14.用如图所示装置测量小车的平均速度,图中方框内的数字是小车到达A、B、C三处时电子表的显示(时:分:秒)。则下列说法正确的是( )

A. 为了延长小车在斜面上的运动时间,可以使斜面的倾斜程度更缓

B. 测量下半程平均速度时可以让小车从中点处由静止滑下

C. 在实验误差范围内,小车通过全程s1和上半程s2的平均速度应该相等

D. 若在小车开始下滑后才开始计时,则测得的全程平均速度将会偏大

15.2024年我国运载火箭发射共计68次,航天技术居世界领先。宇航员把地球上的石块带到月球上,以下物理量没有明显变化的是( )

A. 质量B. 密度C. 重力D. 体积

第II卷(非选择题)

三、填空题:本大题共2小题,共5分。

16.在“制作隔音房间模型”的活动中,“隔音”是为了减小声音的______(选填“音调”“响度”或“音色”),隔音的本质是在______减弱噪声。

17.小明同学的质量是40kg,他所受到的重力为______N,重力的施力物体是______。假期他体验了一次极限运动过山车,当他乘坐的过山车在如图所示位置时,他受到的重力方向是______。(g取10N/kg)

四、作图题:本大题共2小题,共4分。

18.某同学站在湖边看日出,同时也看到了水中的太阳。请在图中画出他看到水中太阳的光路图。

19.根据入射光线和折射光线,在图中虚线框内画出适当类型的透镜。

五、实验探究题:本大题共3小题,共22分。

20.小明实验小组用如图甲所示的实验装置探究“水沸腾前后温度变化的特点”。

(1)小明记录的数据如表所示,从表格中可以看出,水在沸腾前,吸收热量,温度______;水在沸腾过程后,吸收热量,温度______。

(2)小明根据实验数据绘制的水沸腾前后温度随时间变化的图像如图乙中的a所示。如果同组的小红减少烧杯中水的质量,水沸腾前后温度随时间变化的图像可能是图乙中的______。(选填“b”“c”或“d”)

(3)根据你的实验经历,沸腾时水里的气泡在上升过程中,其大小的变化情况是图中的______(选填“丙”或“丁”)。

(4)星期天小明在家烧水煮饺子,当水烧开准备下饺子时,妈妈提醒他锅里的水有点少,于是小明又往锅里迅速加了一大碗水(水量比锅里少),用同样大的火直至将水再次烧开。图戊中能说明其整个烧水过程中温度随时间变化的图像是______。

(5)如果手指不小心接触到100℃的水和100℃的水蒸气,接触______(选填“水”或“水蒸气”)时,会被烫伤的更加严重,原因是______。

21.小明用如图甲所示装置进行了“探究平面镜成像特点”的实验。

(1)小明选择用玻璃板代替平面镜进行实验的目的是______。

(2)实验过程中,他把蜡烛A放在玻璃板前30cm处,蜡烛A在玻璃板中所成的像到蜡烛A的距离是______cm;当蜡烛A远离玻璃板时,它的像的大小将______。(填“变大”“变小”或“不变”)

(3)在玻璃板后放一光屏,无论怎样移动光屏,都不能接收到蜡烛的像,说明______。

(4)在实验过程中,小明应拿一支外形相同______(“点燃”或“不点燃”)的蜡烛B放在玻璃板后面移动,直到看上去跟蜡烛A的像______。

(5)若向左倾斜玻璃板,如图乙所示,蜡烛A的像将______移动。(选填“向左”“向右”“向上”“向下”或“不”)

(6)若在玻璃板后放置一块木板,蜡烛A ______(选填“仍能”或“不能”)通过玻璃板成像。

(7)换用其他长度的蜡烛替换A和B,再做几次实验,此目的是______。

22.在测量石块密度的实验中:

(1)将托盘天平放在水平桌面上,游码移到标尺零刻度线处,天平的横梁静止时,指针位置如图甲所示,则应将平衡螺母向______(选填“左”或“右”)调节,使横梁在水平位置平衡。

(2)将石块放在______(选填“左”或“右”)盘中,在另一盘中加减砝码,并移动游码使横梁重新平衡,盘中砝码质量和游码的位置如图乙所示,则石块质量为______g。

(3)用细线吊着石块将其放入盛水的量筒中,量筒中前、后两次液面的位置如图丙所示,石块的体积是______cm3。

(4)石块的密度为______g/cm3。

(5)小明通过下列操作也测出了石块的密度(如图丁所示):

①用天平测出石块的质量m1;

②在烧杯中装适量的水,用天平测出烧杯和水的总质量m2;

③将石块浸没在水中,在烧杯的水面处做一个标记;

④取出石块,向烧杯中加水至标记处,用天平测出此时烧杯和水的总质量m3(不考虑带出的少量水),则石块密度的表达式为ρ石= ______。(水的密度为ρ水)

六、计算题:本大题共3小题,共21分。

23.自然界中的物态变化把我们的世界装点的千姿百态,景象万千。下面请和小明一起走进形态各异的物质世界。

(1)大量的研究表明,自然界低温极限为−273.15℃,如果将273.15℃作为0,建立一个新的温度叫T温度,T温度每一度的大小与摄氏温度相同,则27℃对应T温度的值是______。在T温度中,有低于0的温度吗?______(填“有”或“没有”)。

(2)冬天,室外的温度大约为−5℃水已结冰。小明同学把酒精和水的混合液体放在室外,经过相当长一段时间后,小明从室外取回混合液时,发现酒精和水的混合液体没有凝固。就这个现象请你提出一个合理的猜想______;根据所提猜想举出一个实际生活应用的例子______。

(3)小明同学将热水、冰水和室温水(水温与室温相同)分别装入纸杯中,如图所示。一段时间后,发现有的纸杯有小水珠出现,请在相应纸杯上画出小水珠的大致位置。

24.3D打印又称增材制造,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的,现通常被用于制造模型。小明同学选用ABS塑料(如图甲)来打印自己设计的篮球模型(如图乙)。

(1)已知体积为2cm3的ABS塑料的质量为2.1g,求这种塑料材料的密度是多少?

(2)小明发现制作该篮球模型需要消耗ABS塑料42g,进一步测量该篮球模型的体积为50cm3,请通过计算判断篮球模型是否为实心?若是空心的,空心部分的体积是多少?

(3)若在空心中注满水,则水的质量是多少?

25.“东风快递,使命必达”12024年9月25日8时44分,中国人民解放军火箭军向太平洋相关公海海域,成功发射东风系列洲际弹道导弹,准确落入预定海域震撼全球。好奇的小明通过上网查询发现:该洲际导弹全程飞行距离约达1.2万公里,于9点11分在南太平洋公海轰然爆炸。导弹的飞行之旅分为上升段、中段与末段,其中发射后上升段内不断加速,最快可达6至8马赫,小明估计导弹上升段大气层以内平均速度约为1000m/s;飞行中段,导弹发动机熄火,于大气层外凭借惯性飞行,此阶段飞行时间相对较长;飞行末段,导弹发动机再次打开,下落时的速度变大,导弹末段飞行速度可达25马赫。(声音在空气中传播速度为340m/s,1马赫=340m/s)

(1)该洲际导弹末段最快速度是多少m/s?

(2)该洲际导弹全程飞行的平均速度为多少m/s?(保留整数)

(3)根据小明估计导弹上升段大气层以内平均速度约为1000m/s,请计算距发射点5100m处的市民听到导弹发射的巨响时,此时导弹飞行的距离为多少m?

答案和解析

1.【答案】C

【解析】解:在国际单位制中,

A、千克是质量的基本单位。故A不符合题意;

B、米是长度的基本单位。故B不符合题意;

C、牛顿是力的基本单位。故C符合题意;

D、立方米是体积的常用单位。故D不符合题意。

故选:C。

根据对常见物理量及其单位的掌握作答。

此题考查的是我们对常见物理量及其单位的掌握情况,属于识记性知识的考查,比较简单,容易解答。

2.【答案】A

【解析】解:A、两名运动员跳水时,运动的方向和速度都相同,她们之间相对位置没有发生变化;在两人同步跳水的过程中,一名看台上的观众说全红婵是静止的,则他所选择的参照物是陈芋汐,故A正确;

BCD、全红婵、陈芋汐两人同步跳水的过程中相对于跳台、水面和座位上坐着的裁判,位置发生了变化,所以都是运动的。故BCD错误。

故选:A。

运动和静止是相对的,判断物体的运动和静止,首先确定一个参照物,如果被研究的物体和参照物之间没有发生位置的改变,被研究的物体是静止的,否则是运动的。

判断一个物体的运动和静止,首先确定一个参照物,再判断被研究的物体和参照物之间的位置是否变化。

3.【答案】B

【解析】解:

A、物体振动,我们不一定就能听到声音,只有频率在人耳听觉范围内,且达到一定响度的声音,人耳才可能听到,故A错误;

B、声音在介质中传播是以声波的形式传播,故B正确;

C、声音在不同介质中传播速度不同,在15℃空气中,传播速度为340m/s,在液体和固体中传播速度更快,故C错误;

D、倒车雷达利用超声波传递信息,故D错误。

故选:B。

(1)人耳听到声音的条件:①物体发生振动;②介质向外传声;③良好的听觉器官;④频率在人的听觉范围之内;⑤有足够的响度;

(2)声音的传播需要介质,气体、液体、固体都能传声,但声音不能在真空中传播;

(3)声音在不同介质中传播速度不同,在15℃空气中,传播速度为340m/s;

(4)声音可以传递信息和能量。

此题主要考查学生对于声有关知识的理解和掌握,属于记忆性知识考查,比较基础。

4.【答案】A

【解析】解:ABC、通过五线谱判断出音调在逐渐升高,音调由频率决定,所以其频率在逐渐升高,频率的定义是发声体在1s内振动的次数,所以判断出1s内的振动次数变多,振动一次的时间逐渐减小,但与振动的幅度无关,故A正确;BC错误;

D、听到小华的歌声,主要是通过空气传播的,以声波的方式传入人耳,声波的传播速度不变,故D错误。

故选:A。

(1)音调的高低是由频率决定的,频率是指发声体在1s内振动的次数。

(2)根据五线谱标识可知,“大家一齐”的简谱应为“1、2、3、4”,即音调逐渐在升高。

解答本题需要知道音调和频率之间的关系以及频率的定义,难度不大。

5.【答案】C

【解析】解:A、硬纸板接触齿数不同的齿轮。振动的频率不同,发出的声音的音调不同,故A错误;

B、改变钢尺伸出桌边的长度,振动的频率不同,发出的声音的音调不同,故B错误;

C、改变吹笔帽的力度,振幅不同,响度不同。研究响度跟振幅的关系,故C正确;

D、用塑料尺子在梳子齿上快慢不同的滑动时,梳子齿振动的频率不同,发出的声音的音调不同,故D错误。

故选:C。

声音三个特性:音调、响度、音色。音调跟频率有关,频率越大,音调越高。体积大,质量大的物体难振动,频率小,音调低。响度跟振幅有关。音色跟材料和结构有关。

解答此题的关键是明确各个图的实验原理,然后掌握响度的影响因素。

6.【答案】D

【解析】解:过冷水滴落到温度为0℃以下的物体上时,立刻冻结成外表光滑而透明的冰层,称为雨凇,所以雨凇的形成是凝固现象,该现象发生时要放热,故D正确;

故选:D。

物质由液态变为气态的过程叫做凝固,凝固放热。

题为信息给予题,考查学生对凝固与凝固放热的特点,重点考查学生利用所学物理知识解决实际问题的能力,认真阅读材料,理解材料内容是关键。

7.【答案】A

【解析】解:日全食是由于光的直线传播形成的;

A、小孔成像的原理是光的直线传播,故A符合题意;

B、水中倒影属于平面镜成像,是由光的反射形成的,故B不符合题意;

C、镜中文字是凸透镜成像现象,是光的折射形成的,故C不符合题意;

D、空中彩虹是由光的折射形成的,故D不符合题意。

故选:A。

(1)光线在同种不均匀介质中传播或者从一种介质斜射入另一种介质时,就会出现光的折射现象,例如水池底变浅、水中筷子变弯、海市蜃楼等都是光的折射形成的;

(2)光线传播到两种介质的表面上时会发生光的反射现象,例如水面上出现岸上物体的倒影、平面镜成像、玻璃等光滑物体反光都是光的反射形成的;

(3)光在同一均匀介质中沿直线传播,光沿直线传播的例子有:小孔成像、影子的形成、日食和月食现象等。

本题考查了光的直线传播、光的反射和折射,属于基础知识。

8.【答案】D

【解析】解:AC、已知入射光线与水面的夹角为15°,则入射角为90°−15°=75°.反射角等于入射角,则反射角也为75°,反射光线与入射光线的夹角为75°+75°=150°,故AC错误;

B、光线是从空气斜射入水中,折射光线向法线偏折,折射角小于入射角,即折射角小于75°,故B错误;

D、已知入射光线与水面的夹角为15°,则反射光线与水面的夹角为15°,因折射角小于75°,则折射光线与水平面的夹角大于15°,则反射光线与折射光线的夹角大于30°,故D正确。

故选:D。

入射角是入射光线与法线的夹角,据此可求出入射角的大小;然后可知反射光线与入射光线的夹角;光由空气斜射进入水中时,折射光线向法线偏折,折射角小于入射角,折射角随入射角的减小而减小。

明确入射角是入射光线与法线的夹角,知道光由空气斜射进入水中或其它透明介质中时,折射光线向法线偏折,折射角小于入射角,光由水中或其它透明介质中斜射进入空气时,折射光线远离法线,折射角大于入射角。

9.【答案】D

【解析】解:A、照相机利用凸透镜成像原理,当物体在二倍焦距以外时,在胶卷上形成倒立、缩小的实像。虚像无法被胶卷记录,故A错误。

B、投影仪工作时,投影片位于凸透镜的一倍与二倍焦距之间,形成倒立、放大的实像。虽然实际使用中投影片可能倒置以使观众看到正立像,但成像本身是倒立的,故B错误。

C、近视眼因眼球过长或晶状体过凸,需用凹透镜发散光线矫正,远视镜(老花镜)才是凸透镜,故C错误。

D、望远镜的物镜和目镜均为凸透镜,物镜将远处物体成缩小的实像于目镜焦平面内,目镜作为放大镜将此实像放大为虚像。故D正确。

故选:D。

(1)照相机成的是实像;

(2)投影仪成的是倒立的实像;

(3)近视镜是凹透镜;

(4)望远镜的物镜和目镜均为凸透镜,物镜相当于照相机镜头,目镜相当于放大镜。

本题考查的是光学仪器,属于基础题目。

10.【答案】A

【解析】解:A.根据物与像相等的数据可知u=v=2f=20cm,则该凸透镜的焦距是10cm,故A正确;

B.物距为12cm时,光屏上成倒立放大的像,故B错误;

C.物距为6cm时,光屏上不成像,故C错误;

D.物距为28cm时,光屏上成倒立缩小的像,故D错误。

故选:A。

A.根据物与像相等的数据得出焦距;

BCD.根据表格中的数据及物距与焦距的大小关系,判断成像特点。

凸透镜成像的应用,以及凸透镜成实像时,物距、像距、像之间的关系,是凸透镜成像习题的重要依据,一定要熟练掌握。

11.【答案】C

【解析】解:A、刻度尺上1cm之间有10个小格,所以,一个小格代表的长度是0.1cm=1mm,即此刻度尺的分度值为1mm;物体左端与0.00cm对齐,右侧的读数为1.70cm,所以物体的长度为L=1.70cm,故A错误;

B、在秒表的中间表盘上,1min中间有两个小格,所以一个小格代表0.5min,分针指在5到6之间且偏向6;在秒表的大表盘上,1s之间有10个小格,1个小格代表0.1s,秒针指示的时间为37.5s,即秒表的读数为t=5min37.5s,故B错误;

C、图中弹簧测力计的分度值为0.2N,示数为1.2N,故C正确;

D、温度计的分度值为1℃,液柱的液面在零刻度线以下,所以温度计的读数为−3℃,故D错误。

故选:C。

刻度尺读数时首先要明确量程以及分度值,然后根据刻度线的位置读数。

停表的中间的表盘代表分钟,周围的大表盘代表秒,停表读数是两个表盘的示数之和。

使用弹簧测力计时,要认清分度值;

用温度计测量液体的温度,读数时先看清是零上还是零下的,然后认清量程和分度值,最后读出示数。

本题考查了刻度尺、秒表、弹簧测力计和温度计的读数,属于基础题目,难度较小。

12.【答案】B

【解析】解:

A、力的作用效果由力的大小、方向、作用点决定,故A错误;

B、由于物体间力的作用是相互的,所以小黄在追逐打闹过程中撞掉了小方一颗牙,自己额头也肿了,故B正确;

C、接触的两物体间不一定能产生力,如果接触的两物体间没有相互挤压,则它们之间没有力的作用,故C错误;

D、就题中的情景而言,体现了力能改变物体的形状和力作用的相互性,与力能改变物体的运动状态无关,故D错误(不合理)。

故选:B。

力是物体对物体的作用,物体间力的作用是相互的;力的作用效果包括两个方面:一是改变物体的形状,二是改变物体的运动状态;力的作用效果由力的三要素决定。

该题主要考查了力的作用效果,以及力作用的相互性。

13.【答案】BCD

【解析】解:A.研究物体运动快慢与路程和时间的关系−比值定义法,故A错误;

B.用大小相同的两支蜡烛研究平面镜成像和物的大小关系−等效替代法,故B正确;

C.为了描述光的传播径迹和光的传播方向,引入了“光线”−理想模型法,故C正确;

D.牛顿第一定律的得出−科学推理法,故D正确;

故选:BCD。

科学研究中常常用到“控制变量法”、“等效替代法”、“科学推理”、“模型法”、“转换法”、“类比法”、“比较法”等方法。

此题考查了常用科学探究方法的应用,选择正确的探究方法是得出科学探究结论的基础。

14.【答案】AD

【解析】解:A、实验中为了方便计时,应使斜面保持较小的坡度,故A正确;

B、小车从斜面顶端滑到底端过程中,小车通过中点时的速度不为0,所以小车从中点处静止滑下到底端的时间不是运动过程中下半程的时间,则不能用该方法测量下半程的平均速度,故B错误;

C、因为小车在斜面上运动时,速度是逐渐增大的,所以下半段的速度大,上半段的速度小,全程的平均速度在两者之间,故C错误;

D、如果在小车开始下滑后才开始计时,所计时间偏小,用公式v=st知,速度偏大,故D正确。

故选:AD。

(1)斜面倾角越小,小车速度变化越慢,小车运动时间越长,便于时间的测量;

(2)明确测平均速度的正确操作,根据后半段路程起始速度不为0进行分析;

(3)小车在斜面上向下运动时,速度是逐渐增大的,据此分析作答;

(4)让小车过了C点才停止计时,会导致时间的测量结果偏大,平均速度会偏小。

本题为测量小车运动的平均速度实验,重点考查学生的实验分析能力,难度不大,属于基础知题目。

15.【答案】ABD

【解析】解:质量和体积是物体的属性,密度是物质特性,这些都不随空间位置而发生改变,宇航员把地球上的石块带到月球上,石块的质量、密度和体积不会有明显变化,由于地球和月球对物体的引力差别较大,所以重力会有明显变化,故ABD正确。

故选:ABD。

质量、体积和密度都不随空间位置而发生改变,物体在地球上和在月球上的重力明显不同。

本题考查对质量、密度、重力等的理解,难度不大。

16.【答案】响度 传播过程中

【解析】解:“隔音”阻碍了噪声的传播,就是为了使声音变弱,即减小声音的响度,隔音的本质是在传播过程中控制和减弱噪声。

故答案为:响度;传播过程中。

(1)响度表示声音的大小。

(2)防治噪声的途径:①在声源处;②在传播过程中;③在人耳处。

本题考查的是响度的影响因素和减弱噪声的途径,比较简单,属于基础知识。

17.【答案】400 地球 竖直向下

【解析】解:根据G=mg知,小明同学的质量是40kg,他所受到的重力大小为G=mg=40kg×10N/kg=400N;

重力的施力物体是地球;

地面附近的物体都受到重力作用,重力的方向总是竖直向下的,所以当他乘坐的过山车在如图所示位置时,他受到的重力方向是竖直向下。

故答案为:400;地球;竖直向下。

由于地球的吸引而使物体受到的力叫做重力,重力的施力物体是地球,重力方向是竖直向下的。

根据G=mg计算小明同学所受到的重力。

此题考查了重力的计算、重力的施力物体和方向,比较简单,属基础题。

18.【答案】解:平静的湖面相当于平面镜,根据平面镜成像的特点,先作出太阳A关于湖面的对称点A′,为太阳A在湖中的像,即湖中“太阳”。连接A′B与镜面交于O点,即为入射点(反射点),连接AO就得到入射光线,OB即为反射光线,如下图所示:

【解析】由平面镜成像的原理可知,反射光线好像是由像点发出的;根据像与物关于镜面(反射面)对称,作出像点A′后,连接A′B,与镜面的交点为入射点,再完成光路图。

本题考查了作光的反射光路图,也涉及了平面镜成像的特点,难度不大,属于基础题。

19.【答案】

【解析】【分析】

凸透镜对光线有会聚作用,除过光心的光线之外的所有射向凸透镜的光线,经凸透镜折射后都会比原来会聚一些;从焦点发出的光线,经凸透镜后变为平行光线。

本题考查学生对凸透镜和凹透镜光学特点的了解及应用,属于基础性的知识。凸透镜对光线有会聚作用,凹透镜对光线有发散作用。能够判断出光线经透镜后变得发散还是会聚,是解决此类题目的关键。

【解答】

图中从焦点发出的光线,经透镜后变为平行光线,因此该透镜为凸透镜,对光线起会聚作用,如图所示:

20.【答案】升高 保持不变 c 丙 D 水蒸气 水蒸气液化要放热

【解析】解:(1)小明记录的数据如表所示,从表格中可以看出,水在沸腾前,吸收热量,温度升高;水在沸腾过程后,吸收热量,温度保持不变。

(2)小明根据实验数据绘制的水沸腾前后温度随时间变化的图像如图乙中的a所示。如果同组的小红减少烧杯中水的质量,水沸腾前后温度随时间变化的图像可能是图乙中的c,因为影响达到沸腾时间的因素:①液体的质量大小;②液体的初温;③加热的方式。

(3)沸腾时水里的气泡在上升过程中,其大小的变化情况是图中的丙(沸腾前的气泡越变越小,沸腾时的气泡越变越大)。

(4)星期天小明在家烧水煮饺子,当水烧开准备下饺子时,妈妈提醒他锅里的水有点少,于是小明又往锅里迅速加了一大碗水(水量比锅里少),用同样大的火直至将水再次烧开。图丁中能说明其整个烧水过程中温度随时间变化的图像是D,即从沸腾温度激剧下降后又缓慢升温到沸点。

(5)如果手指不小心接触到100℃的水和100℃的水蒸气,接触水蒸气时,会被烫伤的更加严重,原因是水蒸气液化要放热。

故答案为:(1)升高;保持不变;(2)c;(3)丙;(4)D;(5)水蒸气;水蒸气液化要放热。

(1)分析表格数据得结论:水沸腾特点吸热,温度保持不变;

(2)影响达到沸腾时间的因素:①液体的质量大小;②液体的初温;③加热的方式;

(3)沸腾前的气泡越变越小,沸腾时的气泡越变越大;

(4)(5)液体加热到沸腾需要的时间的长短与很多因素有关:水量的多少、水温的高低、火力的大小等;物质由气态变为液态是液化过程。

此题是探究水的沸腾实验,涉及到水的沸点、器材的组装、水的沸腾特点,难度不大。

21.【答案】确定像的位置 60 不变 平面镜成虚像 不点燃 完全重合 向上 仍能 得出普遍结论

【解析】解:(1)玻璃板不仅可以透光还可以同时观察到玻璃板后面的物体,使用玻璃板代替平面镜的目的是便于确定像的位置。

(2)平面镜所成的像到平面镜的距离与物体到平面镜距离相等,把蜡烛A放在距玻璃板30cm处,则像与玻璃板间的距离也为30cm,则蜡烛A在玻璃板中所成的像到蜡烛A的距离为60cm。

平面镜所成的像与物体等大,所以当蜡烛A远离玻璃板时,它的像的大小将不变。

(3)在玻璃板后放一光屏,无论怎样移动光屏,都不能接收到蜡烛的像,说明平面镜成虚像。

(4)为了比较物与像的大小关系,实验采用了等效替代法,移动与点燃的蜡烛A完全相同的蜡烛B,若未点燃的蜡烛B与A的像完全重合,说明像与物等大,即使用两支相同的蜡烛的目的是便于比较像与物的大小关系。

(5)平面镜所成像与物关于镜面对称,若向左倾斜玻璃板,蜡烛A的像将向上移动。

(6)平面镜成像是光的反射,若在玻璃板后放置一块木板,蜡烛A仍能成像。

(7)换用其他长度的蜡烛替换A和B,再做几次实验,此目的是得出普遍结论,避免偶然性。

故答案为:(1)确定像的位置;(2)60;不变;(3)平面镜成虚像;(4)不点燃;完全重合;(5)向上;(6)仍能;(7)得出普遍结论。

(1)使用玻璃板代替平面镜的目的是便于确定像的位置。

(2)平面镜所成的像到平面镜的距离与物体到平面镜距离相等。

平面镜所成的像与物体等大。

(3)平面镜成虚像。

(4)为了比较物与像的大小关系,实验采用了等效替代法,移动与点燃的蜡烛A完全相同的蜡烛B,若未点燃的蜡烛B与A的像完全重合,说明像与物等大,即使用两支相同的蜡烛的目的是便于比较像与物的大小关系。

(5)平面镜所成像与物关于镜面对称。

(6)平面镜成像是光的反射。

(7)换用其他长度的蜡烛替换A和B,再做几次实验,此目的是得出普遍结论,避免偶然性。

本题探究平面镜成像特点实验,难度适中。

22.【答案】右 左 27.4 10 2.74×103 m1ρ水m3−m2

【解析】解:(1)图甲中天平指针左偏,则应将平衡螺母向右调节,使天平横梁在水平位置平衡。

(2)测量时,应将石块放在左盘中,图乙中标尺的分度值为0.2g,

则图乙中石块的质量:m=20g+5g+2.4g=27.4g;

(3)图丙中水的体积50mL,水和石块的总体积为60mL,

则石块的体积:V=60mL−50mL=10mL=10cm3;

(4)石块的密度:ρ=mV=27.4g10cm3=2.74g/cm3=2.74×103kg/m3;

(5)由题意知,后来加入水的质量为:m′水=m3−m2,

后来加入水的体积即为小石块的体积:

V石=V加水=m水′ρ水=m3−m2ρ水,

则该小石块密度的表达式为:

ρ石=m1V石=m1m3−m2ρ水=m1ρ水m3−m2。

故答案为:(1)右;(2)左;27.4;(3)10;(4)2.74×103;(5)m1ρ水m3−m2。

(1)使用天平测量物体质量之前要进行调平,平衡螺母相对于指针的调节规律是“左偏右调,右偏左调”;

(2)确定天平标尺的分度值,物体的质量等于砝码质量加游码(以左侧)对应的刻度值;

(3)量筒的分度值为1cm3,石块的体积等于水和石块的总体积减去水的体积;

(4)根据ρ=mV求出石块的密度;

(5)在没有量筒的情况下,根据等效替代法,石块的体积等于添入水的体积,求出添入水的质量,根据V=mρ计算出加入水的体积,根据ρ=mV计算出小石块的密度。

此题测量小石块密度,考查天平的调节和使用及用排水法测物体的体积,最后一问在没有量筒的情况下,通过转换法根据测量水的质量算出物体的体积是难点。

23.【答案】−246.15℃ 没有 混合物的熔点是否变低了 冬天,下雪后在道路上撒盐

【解析】解:(1)大量的研究表明,自然界低混极限为−273.15℃,如果将−273.15℃作为0,建立一个新的温度叫T温度,T温度每一度的大小与摄氏温度相同,则27℃对应T温度的值是−273.15℃+27℃=−246.15℃。在T温度中,有低于0的温度吗?没有(自然界低混极限为−273.15℃,如果将−273.15℃作为0,就没有低于它的了)。

(2)冬天,室外的温度大约为5℃水已结冰。小明同学把酒精和水的混合液体放在室外,经过相当长一段时间后,小明从室外取回混合液时,却发现酒精和水的混合液体没有凝固。就这个现象提出一个合理的猜想混合物的熔点是否变低了;根据所提猜想请举出一个实际生活应用的例子:冬天,下雪后在道路上撒盐。

(3)小冬同学将热水、冰水和室温水(水温与室温相同)分别装入玻璃杯中,如图所示。一段时间后,发现室温水的杯壁上没有小水珠出现,出现小水珠的杯壁上发生的物态变化是液化;画出小水珠的大致位置如图所示:其中甲杯是热的水蒸气遇到冷的杯子在上部内侧形成小水珠,乙杯是空气中的水蒸气遇到冷的杯子在杯子的所有外侧形成小水珠。

故答案为:(1)−246.15℃;没有;(2)混合物的熔点是否变低了;冬天,下雪后在道路上撒盐;(3)见解析。

热力学温度,又称开尔文温标、绝对温标,简称开氏温标,是国际单位制七个基本物理量之一,单位为开尔文,简称开(K),其描述的是客观世界真实的温度,同时也是制定国际协议温标的基础,是一种标定、量化温度的方法。热力学温度又被称为绝对温度,是热力学和统计物理中的重要参数之一。

液化指物质由气态转变成液态,液化要放热。

晶体中掺入其他物质,其熔点和凝固点一般会发生变化。

本题考查了液化现象,热力学温标,熔点与凝固点的影响因素,属于基础题。

24.【答案】解:(1)材料的密度:

ρ=m1V1=2.1g2cm3=1.05g/cm3;

(2)42g该材料的体积:

V2=m2ρ =42g1.05g/cm3=40cm3

相关试卷

这是一份2023-2024学年山东省滨州市邹平县鹤伴中学八年级(上)月考物理试卷(10月份),共19页。试卷主要包含了选择题,填空题,实验与探究题,综合应用题等内容,欢迎下载使用。

这是一份2023-2024学年山东省滨州市邹平县鹤伴中学八年级(上)月考物理试卷(10月份).,共3页。

这是一份2023-2024学年山东省滨州市邹平县八上物理期末统考模拟试题含答案,共8页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。