所属成套资源:2024-2025学年全国部分地区七年级(上)期末语文试卷真题合集(含详细答案解析)

2024-2025学年江苏省南通市如皋市七年级(上)期末语文试卷(含详细答案解析)

展开

这是一份2024-2025学年江苏省南通市如皋市七年级(上)期末语文试卷(含详细答案解析),共19页。试卷主要包含了单选题,默写,名著阅读,综合性学习,现代文阅读,文言文阅读,诗歌鉴赏,作文等内容,欢迎下载使用。

1.下列关于文学常识和文化知识表述不正确的一项是( )

A. “我爱我的母亲,特别是她勤劳一生”一句中,“勤劳”一词属于褒义词。

B. 《世说新语》是南朝宋刘义庆创作的一部志人小说集,主要记载汉末至东晋士大夫的言谈、逸事。

C. 郭沫若的《天上的街市》主要运用了联想、想象的表现手法,表达了诗人对民主自由生活的向往和坚定的追求。

D. 陈忠实的《我的白鸽》以“白鸽”为线索,记叙了“我”与白鸽相处的经历,表达了对生命的敬畏和对美好事物的追求。

二、默写:本大题共1小题,共8分。

2.请用课文原句填空。

古诗词中的意象内涵丰富。同是“夜雨”,李商隐的“( 1) ______ ,却话巴山夜雨时”(《夜雨寄北》)重在期盼,而陆游的“(2) ______ ,铁马冰河入梦来”(《十一月四日风雨大作》其二)更显雄壮;同是“月”,曹操的“(3) ______ , ______ ”(《观沧海》)写出了海纳百川的胸襟,而李白的“(4) ______ ,随君直到夜郎西”(《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)表达内心的忧虑;同为游子所见,马致远的“(5) ______ ,小桥流水人家,古道西风瘦马”(《天净沙•秋思》)只剩凄凉萧条,而王湾的“(6) ______ , ______ ”(《次北固山下》)尽显恢宏阔大。

三、名著阅读:本大题共2小题,共7分。

3.根据《朝花夕拾》内容,补全下面的思维导图。

① ______

② ______

③ ______

4.“斗战胜佛”孙悟空在《西游记》中总是在“战斗”,但目的却有所不同。有的是为了求生,如大闹天宫。请再举两个例子。

孙悟空为了 ______ 而战斗,如 ______ ;孙悟空为了 ______ 而战斗,如 ______ 。

四、综合性学习:本大题共2小题,共11分。

5.阅读下面的一段文字,完成问题。

生活因阅读而精彩。在曹操的诗歌里,我们读到诗人的豪迈 qì gàiA 开阔胸襟;在鲁迅的深切怀念里,我们感受了人与人之间chún cuì的情感;在史铁生的回忆里,我们看到了一位身残者人生态度的tuì biàn……B (徜徉/徘徊)在浩瀚的书海中,每一次阅读都能沉淀、净化心灵,带领我们奔向远方!

(1) 请你根据拼音用正楷写出相应的汉字。

(2) A处应填的标点符号是 ______ 。

(3) 从括号中选择恰当的词语填在B处: ______ 。

6.皋城初中拟举行“少年正是读书时”综合实践活动,请你参加。

(1) 【我调查】请将下面“七年级课外阅读调查问卷”的横线处补充完整。

七年级课外阅读调查问卷【读书时间】你每天花在课外阅读上的时间是( )

□1小时以上

□30—60分钟

□不超过30分钟

□没有时间阅读

【活动开展】学校组织开展课外阅读活动情况( )

□有计划开展丰富多彩活动

□偶尔开展活动

□不开展

【阅读方法】 ______

______

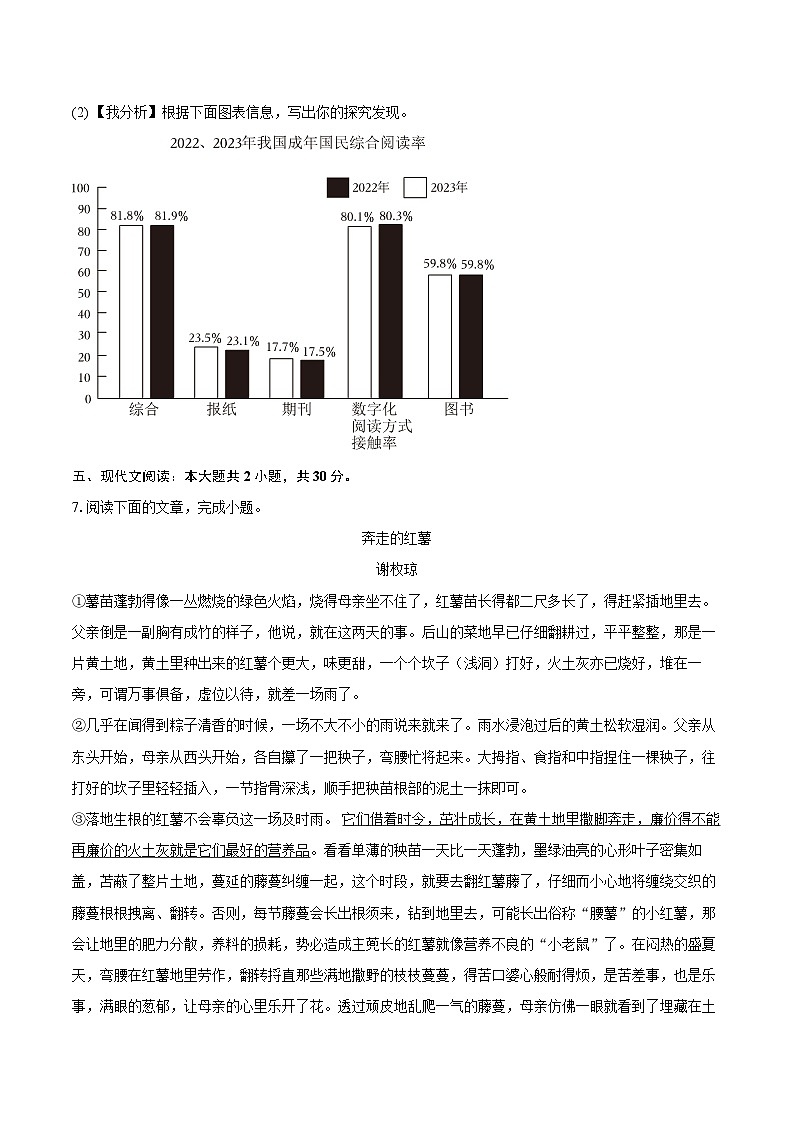

(2) 【我分析】根据下面图表信息,写出你的探究发现。

五、现代文阅读:本大题共2小题,共30分。

7.阅读下面的文章,完成小题。

奔走的红薯

谢枚琼

①薯苗蓬勃得像一丛燃烧的绿色火焰,烧得母亲坐不住了,红薯苗长得都二尺多长了,得赶紧插地里去。父亲倒是一副胸有成竹的样子,他说,就在这两天的事。后山的菜地早已仔细翻耕过,平平整整,那是一片黄土地,黄土里种出来的红薯个更大,味更甜,一个个坎子(浅洞)打好,火土灰亦已烧好,堆在一旁,可谓万事俱备,虚位以待,就差一场雨了。

②几乎在闻得到粽子清香的时候,一场不大不小的雨说来就来了。雨水浸泡过后的黄土松软湿润。父亲从东头开始,母亲从西头开始,各自攥了一把秧子,弯腰忙将起来。大拇指、食指和中指捏住一棵秧子,往打好的坎子里轻轻插入,一节指骨深浅,顺手把秧苗根部的泥土一抹即可。

③落地生根的红薯不会辜负这一场及时雨。 它们借着时令,茁壮成长,在黄土地里撒脚奔走,廉价得不能再廉价的火土灰就是它们最好的营养品。看看单薄的秧苗一天比一天蓬勃,墨绿油亮的心形叶子密集如盖,苫蔽了整片土地,蔓延的藤蔓纠缠一起,这个时段,就要去翻红薯藤了,仔细而小心地将缠绕交织的藤蔓根根拽离、翻转。否则,每节藤蔓会长出根须来,钻到地里去,可能长出俗称“腰薯”的小红薯,那会让地里的肥力分散,养料的损耗,势必造成主蔸长的红薯就像营养不良的“小老鼠”了。在闷热的盛夏天,弯腰在红薯地里劳作,翻转捋直那些满地撒野的枝枝蔓蔓,得苦口婆心般耐得烦,是苦差事,也是乐事,满眼的葱郁,让母亲的心里乐开了花。透过顽皮地乱爬一气的藤蔓,母亲仿佛一眼就看到了埋藏在土里的红薯,那野蛮而疯狂生长的模样。尤其是在那个“贫血”与“缺钙”的特殊年代,土里生、土里长,其貌不扬的红薯,朴素得一如面朝黄土背负苍天的庄稼人,却是人们最为温暖的记忆,毫不夸张地说,它喂养了一个时代,延续着人们对于生活的希望,一个个日子也正是因为红薯的存在,而弥漫着人间的烟火气。

④待秋霜来袭,红薯藤开始枯黄,收获红薯的季节,在母亲眼巴巴的盼望里到了。地面裂开了一条条缝隙,那可是被红薯生生撑开的呀,你也许无法想象,当偌大一块地面崩裂的“噼叭”声四起,又该是怎样一种声势浩大的场景呢。此起彼伏的“噼叭噼叭”声,似乎在向人们奔走相告:红薯熟了!红薯熟了!

⑤这是激动人心的时刻!“噼叭”声即是集结号。赶紧择上一个阳光大好的日子,乡邻们不约而同地扛着耙头、锄头,挑着箩筐、篼箕,挎着背篮,提了柴刀,浩浩荡荡的队伍直奔红薯地。父亲往手心里啐了一把口水,高高扬起了耙头,瞄准了方位一耙下去,耙头一撬开,好大一蔸红薯迫不及待地跃将出来。母亲蹲下身子,一把揪住藤蔓提起来,就地磕几下,一刀割断藤条,上下其手,三下五去二,除去粘附其上的泥土,一看,圆滚滚的红薯挨挨挤挤着。箩筐装着红薯,箢箕装着藤,一趟一趟往家挑,红薯小山样堆满了小半个厅屋。稍事晾干贮存,地窖是保存红薯最理想的场所,人勤地不懒,“瓜菜半年粮”,红薯从此滋养每一个平淡的日子,充实和温暖。

⑥天性平民气质的红薯,在一场“端午雨”里,悄无声息般生根发芽,埋头生长,不事张扬地结出硕果。在山野地头的词典里,它毫无让人惊艳之处,不过是低到尘埃里,行走世间的事物,它连浇水这样一丁点的渴求都不曾有过,却着着实实地抚慰了苍生。我相信,这,或许是对一颗灵魂另一层意义上的慰藉了吧!

(1) 阅读全文,依据下面提示,围绕“红薯”梳理内容。

插薯苗→① ______ →② ______ →存红薯。

(2) 文章第③段画线句子在表达上有什么特色?请简要赏析。

(3) 结合全文,说说文章题目“奔走的红薯”有何妙处。

8.阅读下面文章,完成小题。

大雁快飞

申平

① 白露才过几天,一场寒潮突袭了草原。家住草原边缘的李进,一大早就被他爹吼起来,让他跟着去捡牛粪。

②一出门, 18岁的李进就冻得直哆嗦。他背上背篓,拿起粪叉,咬牙跟爹往草原方向走。他今年高考失利,爹不让他复读了,说:“现在上了大学也是自己找工作,还不如早点在家干活呢!”

③翻过山岗,就到了草原。 风更猛烈了,人哈出的气立即变成了白雾,又在唇边结成了冰粒。今年的天气,也太反常了!

④天渐渐亮了,路两侧已经枯黄的草地上,开始出现了一堆堆、一溜溜黑乎乎的牛粪。爷俩各自走到路的一侧,开始捡拾那些湿的和半湿不干的牛粪,捡满一篓,就找个高岗倒出、摊开,接着再捡。这活儿李进老早就干过,以前村里家家户户都烧牛粪,牛粪成为人们争抢的东西。这几年包产到户了,庄稼的秸秆都烧不完,已经没人捡牛粪了。但是爹却仍然要捡,他是要留着秸秆喂家里的牛羊呢。

⑤捡了几筐牛粪,身上已经开始发热了。李进忽然发现,在一处低洼的地方,卧着一片灰白色的东西,好像是一群羊。走近了才看清,哪里是羊,分明是一群大雁,一只只趴在地上,一动也不动。咦,这群大雁,见人来怎么不飞呢?李进走过去,喊叫了几声,又用粪叉去碰,雁群依然不动。李进忽然明白过来,这些大雁是被突如其来的寒潮冻死了。

⑥李进立即放下背篓,跑上高岗,挥手喊他爹。他爹快步走过来,看到一地死雁,立即高兴地叫起来:“啊呀,发财了!”他过去挨个踢着大雁,然后扔下背篓,对李进说:“你在这里看着,别让别人抢去。我回去赶车,咱拉回去,能卖好多钱哩!”

⑦看着爹连跑带颠地走了,李进的目光又落在那些大雁身上。大雁有的是两只靠在一起,有的是单独趴着;有的脑袋插在翅膀里,有的耷拉在地上。他弯下腰,用手摸着它们,小声嘀咕:“你们怎么就冻死了呢,真是太可惜了。”

⑧李进从小就喜欢大雁。听说这鸟生活在遥远的西伯利亚,每到秋天来临,就可以看见它们一群群从头顶上空飞过。奇妙的是,它们有时会排成“一”字,有时又排成一个“人”字。有时候,它们也会在草原上歇歇脚,以前有猎人会乘机猎杀它们,但这些年提倡保护动物,已经没人敢捕杀它们了。

⑨李进开始把大雁一只只地抱到土坎下,一共 35只大雁,挤挤挨挨地形成一大堆。望着这堆大雁,李进想,它们很快就会变成爹手里的钞票,成为人类的口中食、腹中餐,竟然有点心疼。不过他又想,反正它们已经死了,这也许是个机会,可以趁着爹高兴,和他商量一下自己去复读的事情。

⑩望着这群大雁,李进心中忽然想到了自己的同学,想到大家在操场上走步、唱歌的场面。一场高考下来,他们有的展翅高飞了,有的也遭遇了严寒,比如自己……李进心中不由泛起一阵酸楚。

⑪忽然,他发现一只大雁似乎动了一下。他急忙扑过去,伸手去摸它,透过羽毛,他感觉到它的身体还有温度;再摸别的,好像也在回暖。哦,大雁并没有死,它们只是被冻僵了!现在它们被集中到背风的坎下,就又缓了过来。李进心中一喜,但是马上又心一沉:如果大雁跑了的话……

⑫这时候,李进知道自己可以做一件事,那就是上前去扭大雁的脖子,只要抓住用力一扭——家里杀鹅、杀鸭都是这么干的。他提起一只大雁,比划了一下,却下不了手。这么美丽的鸟儿……先不说国家提倡保护动物,就是没提倡,也不能随便杀害呀。想到这里,李进把心一横,脱下身上的羽绒服,盖在了雁群上面,他瑟缩着身子,跺脚大喊:“大雁大雁,快快醒来,快快醒来!”

⑬大雁真的开始一只只动起来。先醒来的大雁看见李进,显得惊慌失措,开始四散奔逃,但是它们行动笨拙,一时无法起飞。这时不知从哪里跑来两只野狗,扑过去追咬大雁。李进急忙拿起粪叉,喊叫着过去打狗,又扔石头把它们撵得远远的。等他回来的时候,发现大雁已经全部苏醒了。它们聚在一起鸣叫着,好像在商量事情,看见他来,忽然一起扇动着翅膀奔跑起来,接着一只只腾空而起,越飞越高。但是它们并没有马上飞走,而是在李进头顶上绕了两圈,嘎嘎地叫着,似乎在向他表示感谢。

⑭李进从地上捡起羽绒服,一边儿在草地上奔跑起来,一边儿挥舞着衣服,大声地喊着:“大雁大雁,快点飞吧,高高地飞吧,飞到南方去吧!”

⑮跑着跑着,李进突然停住了。他看见他爹赶着一辆毛驴车,正站在不远处看着他。他立刻蔫了,什么也没说,穿上衣服继续去捡牛粪。他知道,今天的一场打骂是避免不了啦,复读的事情也别提了。他霎时感觉心里凉透了。

⑯奇怪的是,这天爹什么也没说。晚上娘告诉他:“你爹同意你去复读了。”看着惊讶的李进,娘又说:“你爹说,你早上放飞大雁,在草地上又跑又叫的样子挺稀罕人的。他觉得你很有爱心,也应该让你像大雁一样高高地飞。”

⑰啊,这真是意想不到的结局,李进的眼泪立刻涌了出来。

(选自《羊城晚报》,有删改)

(1) 有人认为文章第①段和第③段画线句的用处不大,可以删去,你赞同吗?请联系全文,说说理由。

(2) 朗读下面句子,你认为哪两个词语需要重读?为什么?

大雁大雁,快点飞吧,高高地飞吧,飞到南方去吧!

(3) 小语想把本文推荐给出版社,希望能放进七年级上册相应的单元中,他在“少年成长”“挚爱亲情”“人与动物”间举棋不定。你认为放入哪个单元最为合适?请从选材和主题的角度说明理由。

六、文言文阅读:本大题共1小题,共14分。

9.阅读下面文言文,完成小题。

【甲】

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

(选自蒲松龄《狼》)

【乙】

卢仁畜二鹤,甚驯。后一创死,一哀鸣不食。卢仁勉力饲之,乃就食。一旦,鹤鸣绕卢侧。卢曰:“尔欲去,吾不尔羁也。”鹤振翅云际,徘徊再三,乃去。卢老病无子,后三年,归卧乡间。晚秋萧索,曳杖林间,忽见一鹤盘空,鸣声凄切。卢仰曰:“若非我侣也?果是,即下之。”鹤竟翩翩而下,投于卢怀中,以喙牵衣,旋舞不释。卢遂引之归。卢视之如赤子,鹤亦知人意,侍卢若亲人。后卢仁殁,鹤终不食而死,族人葬之墓左。

(选自张潮《虞初新志》)

(1) 用“/”标出下面句子的朗读停顿(共两处)。

卢视之如赤子

(2) 解释下列句中加点词的意思。

①意暇甚 ______

②一狼洞其中 ______

③卢仁勉力饲之 ______

④卢遂引之归 ______

(3) 把下面句子翻译成现代汉语。

①一狼径去,其一犬坐于前。

②以喙牵衣,旋舞不释。

(4) 甲、乙两文中的动物都具有人性,请结合内容分析它们的特征。

七、诗歌鉴赏:本大题共1小题,共8分。

10.阅读下面这首诗,完成问题。

秋山二首(其一)

宋•杨万里

乌臼①平生老染工,错将铁皂作猩红。

小枫一夜 天酒,却倩②孤松掩醉容。

【注】①乌臼:指乌桕树;②倩:请。

(1) 杨万里的诗“清新自然,妙趣横生”。你认为“小枫一夜 天酒”中填入哪个词更能体现他的风格?请选择并说明理由。

A.偷

B.喝

选择 ______ ,理由: ______ 。

(2) 有人说杨万里的这首诗与刘禹锡的《秋词》(其一)有异曲同工之妙。请结合两首诗的内容分析。

【链接材料】

自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。(刘禹锡《秋词》其一)

八、作文:本大题共1小题,共60分。

11.作文。

请以“在 也能开出花”为题,写一篇文章。

要求:①补全题目;②写出自己的亲身经历,要有真情实感;③不少于 600字;④除诗歌外,文体不限;⑤文中不要出现真实的校名、人名。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】ACD.正确;

B.有误,《世说新语》是南朝宋刘义庆组织编写的一部志人小说集。

故选:B。

本题考查文学常识与课文内容表述正误的辨析能力。根据平时的积累作答。

做好本题需要平时学习中要做有心人,对一些经典名篇的文学常识及传统文化常识要整理成册,熟记于心。

2.【答案】何当共剪西窗烛,夜阑卧听风吹雨,日月之行,若出其中,我寄愁心与明月,枯藤老树昏鸦,潮平两岸阔,风正一帆悬

【解析】答案:

(1)何当共剪西窗烛(易错字:窗)

(2)夜阑卧听风吹雨(易错字:阑)

(3)日月之行若出其中

(4)我寄愁心与明月(易错字:寄)

(5)枯藤老树昏鸦(易错字:藤)

(6)潮平两岸阔风正一帆悬(易错字:悬)

本题考查学生对诗文名句的识记能力。解答此类题目,我们需要在平时的学习中,做好积累,根据提示语句写出相应的句子,尤其要注意不能出现错别字。

为了保证在默写名句时不出错,关键还是平时要加强背诵和记忆,准确书写。下面几种方法可供借鉴。

1.保持良好的心态,培养识记兴趣。

2.多种方式相结合,提高识记效果。

3.提倡使用名句,巩固识记成果。

4.留心特别词句,规避识记误区。

3.【答案】《从百草园到三味书屋》,藤野先生,范爱农

【解析】①《从百草园到三味书屋》•这篇文章是鲁迅回忆在绍兴时期童年生活的经典之作。百草园是鲁迅小时候的乐园,充满了各种有趣的事物和回忆,而三味书屋则是他读书学习的地方,记录了他在私塾里的学习生活和与老师、同学之间的故事。这篇文章生动地展现了鲁迅在绍兴时期的生活场景和童真童趣,与绍兴这个地点紧密相关,且是《朝花夕拾》中非常具有代表性的篇目,放在这里能很好地体现鲁迅在绍兴时期的经历和回忆。

②藤野先生:鲁迅在日本留学期间,遇到了对他影响深远的藤野先生。藤野先生是一位治学严谨、没有民族偏见的老师,他对鲁迅在学业上给予了很多关心和帮助,鲁迅在文中表达了对藤野先生的敬重和怀念之情。这篇文章围绕鲁迅在日本留学的经历展开,通过与藤野先生的交往等情节,反映了当时的留学生活以及鲁迅的思想变化,与“日本留学”这一时期相契合,是该时期的重要内容体现。

③范爱农:鲁迅回国返乡后,与范爱农有了较多的交集和故事。范爱农是一位正直、倔强的知识分子,他的命运坎坷,与鲁迅有着相似的经历和对社会的不满。文章通过描写鲁迅与范爱农的交往以及范爱农的遭遇,反映了辛亥革命前后知识分子的生活状态和精神面貌,是鲁迅回国返乡后经历和感悟的重要体现,与“回国返乡”这一阶段相对应,能够很好地补充这一时期的相关内容。

答案:

①《从百草园到三味书屋》

②藤野先生

③范爱农

《朝花夕拾》原名《旧事重提》,是现代文学家鲁迅的散文集,收录鲁迅于1926年创作的10篇回忆性散文。此文集作为“回忆的记事”,多侧面地反映了作者鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。前七篇反映他童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历,揭露了半封建半殖民地社会种种丑恶的不合理现象,同时反映了有抱负的青年知识分子在旧中国茫茫黑夜中,不畏艰险,寻找光明的困难历程,抒发了作者对往日亲友、师长的怀念之情。

名著考查所涵盖的内容非常多,既有文学文化常识也有作品主题、人物形象、故事情节、写作特色类,还有对作品的品读、分析等。解答这类题,要对名著的精彩内容,经典情节以及人物形象牢记,这样可以轻松解答。

4.【答案】复仇,回到花果山后发现猴子们被猎户屠杀,便打杀猎户,救师父,师父被红孩儿抓走后,大战红孩儿

【解析】本题考查名著情节。根据题目要求,结合《西游记》相关内容,组织合理的语言回答即可。

示例:为了清白而打斗,他和六耳猕猴一路打斗到天宫、地府等地,最后在打斗到如来处才由佛祖辨明真假,还自己清白。

答案:

示例:复仇,回到花果山后发现猴子们被猎户屠杀,便打杀猎户;救师父,师父被红孩儿抓走后,大战红孩儿。

《西游记》的前七回讲孙悟空的身世和大闹天宫的故事;第八回到第十二回介绍唐僧,交代西天取经这一中心事件的由来;第十三回到第一百回是小说故事的主体,讲述唐僧师徒取经路上战胜无数妖怪,历经重重磨难,终于到达西天,取回真经的故事。这部小说告诉我们,人生就要有所追求,为了实现理想而披荆斩棘,我们要不畏任何艰难险阻,以超强的斗志战胜一切的困难,直至达到胜利的终点。

阅读名著中要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、背景、特色、涉及人物及故事,还要知道一些细节,并且及时做笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能信手拈来,得心应手。

5.【答案】【小题1】顿号

【小题2】徜徉

【小题3】

【解析】答案;

(1)气概 纯粹 蜕变

(2)顿号(、)

(3)徜徉

(1)本题考查字形。“qì gài”写作“气概”;“chún cuì”写作“纯粹”;“tuì biàn”写作“蜕变”。

(2)本题考查标点。“豪迈气概”“开阔胸襟”是词语并列,A处用顿号。

(3)本题考查词语运用。徜徉:安闲地行走。徘徊:1.往返回旋;来回走动。2.彷徨。游移不定的样子。3.流连;留恋。4.安行的样子;徐行的样子。根据“在浩瀚的书海中,每一次阅读都能沉淀、净化心灵,带领我们奔向远方”的语境,这里用“徜徉”。

汉字的音与形是密不可分的,大部分汉字字形不同,读音不同,意义不同。因此,平时的学习中对字音与字形的辨析要到位,努力做到不误读,不误解,不误写。

6.【答案】【小题1】课外阅读时主要运用哪种读书方法

【小题2】□圈画批注式阅读□摘抄笔记□写读后感□略读精读结合□浏览、跳读等

【解析】答案:

(1)示例:课外阅读时主要运用哪种读书方法

□圈画批注式阅读□摘抄笔记□写读后感□略读精读结合□浏览、跳读等

(2)示例:2023年我国成年国民综合阅读率略高于2022年,其中报纸、期刊阅读略有下降,数字化阅读方式略有提升。

(1)本题考查补写问卷调查。解答时,要围绕“阅读方法”进行设计。如:课外阅读时在书上作批注式阅读

□总是□经常□有时□偶尔□几乎没有

(2)本题考查图文转化。仔细观察统计图可知,2023年我国成年国民综合阅读率与2022年相比略微提高,但报纸、期刊的阅读率要比2022年略微下降,图书阅读率与2022年持平,数字化阅读方式比2022年略有提升。据此作答即可。

图文转化应注意:①注重整体阅读。对这类考题,应当先对材料或图表资料等有一个整体的了解,把握一个大主题或方向。要通过整体阅读,搜索有效信息。②注意图的细节。图中一些细节不能忽视,它往往起提示作用。如图画中的字、图下的“注”等。③把握题目要求。根据题目要求进行回答,才能有的放矢;同时题目要求往往对内容有一定的提示性。这样,比较分析有关内容,就可准确回答问题。

7.【答案】【小题1】翻薯藤

【小题2】收红薯

【小题3】

【解析】(1)本题考查情节梳理。结合“蔓延的藤蔓纠缠一起,这个时段,就要去翻红薯藤了,仔细而小心地将缠绕交织的藤蔓根根拽离、翻转”,①概括为:翻薯藤。结合“赶紧择上一个阳光大好的日子,乡邻们不约而同地扛着耙头、锄头,挑着箩筐、篼箕,挎着背篮,提了柴刀,浩浩荡荡的队伍直奔红薯地。父亲往手心里啐了一把口水,高高扬起了耙头,瞄准了方位一耙下去,耙头一撬开,好大一蔸红薯迫不及待地跃将出来”,②概括为:收红薯。

(2)本题考查句子赏析。“它们借着时令,茁壮成长,在黄土地里撒脚奔走”运用拟人修辞,将红薯人格化,“廉价得不能再廉价的火土灰就是它们最好的营养品”运用比喻修辞,将火土灰比作“营养品”,生动形象地写出红薯在雨后快速生长,火土灰成为它的养料,表现红薯旺盛的生命力,流露出作者的喜爱与赞美之情。

(3)本题考查标题作用分析。题目“奔走的红薯”运用拟人手法,新奇有趣,能够激发读者的阅读兴趣;“红薯”是文章的叙述线索;也揭示了文章的写作对象,“奔走”揭示了红薯生长旺盛,要求极低,却能在特殊年代给人们温暖与希望;表达了作者对红薯的赞美、感激之情,暗示了文章主旨。

答案:

(1)①翻薯藤;②收红薯

(2)运用拟人、比喻修辞,生动形象地写出红薯在雨后快速生长,火土灰成为它的养料,表现红薯旺盛的生命力,流露出作者的喜爱与赞美。

(3)标题是线索,贯穿全文;交代了写作对象;揭示了红薯生长旺盛,要求极低,却能在特殊年代给人们温暖与希望,表达对红薯的赞美、感激,揭示了主旨;标题运用拟人手法,激发读者的阅读兴趣。

本文围绕“红薯”,记叙了插薯苗、翻薯藤、收红薯、存红薯。文章表达了作者对红薯的赞美、感激之情。

理解文章的主要内容,阅读文章时要从整体到部分再到整体,即初读文章,了解大意后,再理解字词,读懂每句话,给文章分段和归纳段意,最后回到文章整体上来,进而抓住文章的主要内容,并概括中心思想。概括文章的主要内容,就是要搞清楚全文主要讲的是什么。只有掌握了文章的主要内容,才能正确领会文章的中心思想。

8.【答案】【小题1】(1)本题考查理解文段作用。解析:这两处环境描写确实交待了故事发生的时间——白露过后的一场寒潮,这不仅为整个故事设定了一个寒冷的背景,也暗示了接下来可能发生的与寒冷相关的事件。同时,天气的寒冷也为下文李进发现大雁被冻僵的情节做了铺垫,使得这一发现更加合理和令人信服。环境描写在文学作品中往往承担着多重功能。在这里,寒冷的天气不仅是一个简单的背景设定,它还推动了情节的发展。正是因为天气的寒冷,大雁才被冻僵,进而引发了李进的一系列行动和思考。因此,这两处环境描写在故事中起到了至关重要的作用。从人物塑造的角度来看,这两处环境描写也间接地展现了李进的性格特点。在如此寒冷的天气中,李进依然能够发现被冻僵的大雁,并用自己的羽绒服给它们取暖,这体现了他对生命的关爱和尊重。而这种关爱和尊重,正是他性格中善良和有爱心的体现。从主题表达的角度来看,这两处环境描写也与文章的主题——关于成长、关于选择、关于对生命的尊重和关爱——紧密相连。它们不仅为故事的发生和发展提供了必要的背景,也深化了文章的主题,使得整个故事更加富有内涵和意义。据此分析提炼概括即可。

(2)本题考查理解句子重读词语。在朗读“大雁大雁,快点飞吧,高高地飞吧,飞到南方去吧!”这句话时,需要重读的词语应该能够强调句子的核心信息和情感色彩。“大雁”作为句子的主语,且被重复了两次,显然是需要重读的。这不仅是为了强调句子的主体对象,也通过重复的方式增加了语言的节奏感和强调效果,表达了对大雁的深切关注和期望。“快点”和“高高地”作为修饰动词的副词,也需要重读。这两个词语分别修饰了“飞”这个动作的速度和高度,通过重读可以更加突出地表达李进希望大雁能够迅速且高飞的情感。“南方”作为大雁的迁徙目的地,也是李进期望大雁能够到达的地方,同样需要重读。这不仅是为了明确大雁的迁徙方向,也通过重读表达了李进对大雁能够顺利迁徙到温暖南方的祝愿。据此分析提炼概括即可。

(3)本题考查理解文章的主题。在判断本文最适合放入哪个单元时,我们需要从选材和主题两个角度进行考虑。首先,从选材的角度来看,文章主要讲述了少年李进在草原上捡牛粪时,发现一群被冻僵的大雁,并最终选择放飞它们的故事。这一选材既涉及了少年的成长经历,也展现了人与动物之间的互动和情感。然而,文章在描述这一过程中,更多地强调了李进在面临选择时内心的挣扎和成长,以及他对生命的尊重和关爱。其次,从主题的角度来看,文章虽然涉及了人与动物的关系,但更核心的是通过这一事件展现了李进作为一个少年的成长和变化。他从一个被迫放弃复读、跟随父亲捡牛粪的少年,到在关键时刻选择放飞大雁、展现出对生命的尊重和关爱,这一转变体现了他在成长过程中的思考和抉择。同时,文章也通过李进父亲的态度转变,间接地展现了亲情的力量和重要性。据此分析提炼概括即可。

答案:

(1)不可以删。这两处是环境描写,一方面交待了故事发生的时间,写出天气的寒冷,一方面为下文李进发现大雁被冻僵,用羽绒服给大雁取暖做铺垫。

(2)示例:可以重读的词语“快点”“高高”“南方”“飞”。“快点”“飞”突出李进希望大雁赶紧飞走,担心父亲抓住大雁,流露出内心的急切;“高高”“南方”写出李进希望大雁能够重新起飞,离开寒冷之地,去往温暖的南方的心情;也表现李进希望通过复读实现梦想的心理,表现李进是一个充满爱心、有理想、有奋斗目标的人。

(3)示例一:我认为应该放入“人与动物”单元。理由:从选材角度看,文章围绕人与动物,人与自然选材。文章叙述了李进在看到一群冻僵的大雁后,以为它们被冻死了,先是心疼、惋惜,后来给大雁取暖、放飞大雁的故事。从主题角度看,选文通过描写李进关爱大雁,救助大雁,表现出他尊重生命,善待生命,呵护生命,凸显出人与动物、人与自然和谐相处这一主题。所以选择放到“人与动物”这一单元。

示例二:我认为应归入“少年成长”单元。文中的李进遭遇了高考的失利,虽然十分痛苦,但是内心深处却十分渴望通过复读来实现自己展翅高飞的愿望,赞美了李进积极进取的人生态度。

示例三:我认为应归入“挚爱亲情”单元。文中李进的父亲本不想让儿子去复读,但是最后还是改变了主意。可以看出尽管生活艰难,但父亲仍然愿意选择去帮助儿子实现梦想,表现出了父亲对孩子深沉的爱。

【小题2】

【小题3】

【解析】本文记叙了安达救助大雁的故事:安达发现大雁还活着就决心救活它们,他脱下身上的羽绒服,盖在了雁群上面,让被冻僵后复苏的大雁快点起飞,以躲避野狗的追咬和人类的捕杀,到达自己的目的地。文章表达了作者希望人们即使生活艰难,也不放弃对自然的呵护、对家人的关爱和对生活的希望的主旨。

要想准确理解文章的内容,需要对全文有个整体的把握,然后再抓住重点段落、句子、词语进行分析,最后再次回归整体的感知,如此文章的内容就能很好的理解。

9.【答案】【小题1】神情、态度

【小题2】挖洞

【小题3】喂养

【小题4】带着、牵着

【解析】(1)本题考查文言断句。此句句意为:卢仁把这只鹤当作自己的孩子一样看待。根据句意断句为:卢/视之/如赤子。

(2)本题考查解释文言词语。

①句意:神情十分悠闲。意,神情、态度。

②句意:一只狼正在柴草堆中打洞。洞,挖洞。

③句意:卢仁尽力喂养它。饲,喂养。

④句意:卢仁于是带着它回了家。引,带着、牵着。

(3)本题考查文言文句子翻译。翻译文言文句子要尽量保持原文遣词造句的特点,直译和意译相结合。

①重点词语有:径,径直;去,离开。句意为:一只狼径直离开,另外一只狼像狗一样蹲坐在屠户面前。

②重点词语有:以,用;喙,嘴。句意为:用嘴拉着他的衣服,不停地旋转飞舞,不肯放开。

(4)本题考查内容理解。

“径去”关键字揭示了狼的狡猾特性,它们会采用各种策略来达成自己的目的,如分散敌人的注意力等。“犬坐”这个描述则更加形象地展示了狼的狡诈,它们模仿狗的行为,以迷惑或等待时机。这些动作不仅表现了狼的机智和警惕,还使狼这一动物具有了人格化的狡猾和狡诈特征。“以喙牵衣”的动作显示了鹤对卢仁的深厚情感,就像人用手牵住亲人一样,充满了深深的依恋和感激,这体现了鹤的忠诚和知恩图报的人格化特征。“旋舞不释”则进一步强化了这种情感表达,鹤的飞舞旋转充满了欢乐和喜悦,它不愿放开卢仁,展现了重情重义的一面。

答案:

(1)卢/视之/如赤子

(2)①神情、态度 ②挖洞 ③喂养 ④带着、牵着

(3)①一只狼径直走开了,另一只狼像狗似的蹲坐在屠夫的前面。

②(鹤)用嘴拉着他的衣服,不停地旋转飞舞,不肯放开。

(4)狼:一只狼在前面假睡,迷惑屠夫,另一只狼在柴草堆后面打洞,准备攻击屠夫,可见狼的狡猾、贪婪。

鹤:卢仁死后,鹤终不食而死,可见鹤忠诚、重情重义。

参考译文:

【甲】 过了很久,它的眼睛好像闭上了,神情十分悠闲。屠户突然跳起来,用刀砍狼的头,又几刀砍死了狼。屠户正想走开,转身看看柴草堆后面,发现一只狼正在柴草堆中打洞,打算钻洞进去,以便从背后攻击屠户。狼的身体已经进去了一半,只露出屁股和尾巴。屠户从后面砍断它的大腿,也杀死了它。屠户才明白前面的那只狼假装睡觉,原来是用来诱骗对手。

狼也是狡猾了,但是一会儿两只狼都死了,禽兽的骗人手段有多少呢?只是不过给人们增加笑料罢了。

【乙】 卢仁养了两只鹤,它们非常驯服听话。后来其中一只受伤死了,另一只鹤悲伤地鸣叫,并且拒绝进食。卢仁尽力喂养它,它才肯吃东西。有一天,这只鹤在卢仁身边鸣叫,卢仁说:“你是想离开了吗?我不会拘束你的。”于是,鹤振翅高飞,盘旋在空中,反复盘旋了几次,才飞走。卢仁年老多病,没有儿子。过了三年,他回到乡间养老。在一个深秋萧瑟的日子里,他拄着拐杖在树林里行走,忽然看到一只鹤在空中盘旋,鸣叫声非常凄切。卢仁抬头说:“你是不是我的那只鹤伴侣?如果是的话,就飞下来吧。”鹤竟然轻盈地飞了下来,投入卢仁的怀中,用嘴拉着他的衣服,不停地旋转飞舞,不肯放开。卢仁于是带着它回了家。卢仁把这只鹤当作自己的孩子一样看待,鹤也懂得人的心意,侍奉卢仁就像亲人一样。后来卢仁去世了,这只鹤因为伤心过度,最终也不肯进食而死。卢仁的族人把它葬在了卢仁墓地的左边。

文言文翻译“六字诀”:

1.留。即保留原文中的专有名词、国号、年号、人名、地名、官名、职称、器具名称等,可照录不翻译;

2.直。即将文言中的单音节词直接译成以该词为语素的现代汉语的双音节或多音节词;

3.补。即将文言文中省略的词语、句子成分,在译文中适当地补充出来;

4.删。即删去不译的词。凡是古汉语中的发语词、判断词、在句子结构上起标志作用的助词、凑足音节的助词等,在现代汉语中没有词能替代,便可删去;

5.调。即对文言文中不同于现代汉语句式的特殊句式,翻译时要进行必要的调整,使译文完全符合现代汉语的表达习惯;

6.换。即对古今意义相同,但说法不同的词语,翻译时都要换成现在通俗的词语,使译文通达明快。

10.【答案】【小题1】A

【小题2】“偷”运用拟人的修辞手法,赋予小枫树灵性,生动形象地写出秋天的小枫树一夜之间好像偷饮了天宫的美酒,面色变红,却请松树为它遮掩醉容,展现了小枫树的活泼可爱,妙趣横生

【解析】(1)本题考查诗歌的炼字。杨万里的诗“清新自然,妙趣横生”,“小枫一夜偷天酒”意思是小枫树一夜偷偷喝醉了天酒。把枫树当人来写,运用拟人的修辞方法,写出了枫叶变红的景象,生动形象,富有情趣。所以“偷”字更能体现他的风格。

(2)本题考查诗歌的比较阅读。《秋词》其一“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝”一反过去文人悲秋的传统,赞颂了秋天的美好。“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”,诗人抓住秋天“一鹤凌云”,这一别致的景观的描绘,展现的是秋高气爽,万里晴空,白云漂浮的开阔景象。那凌云的鹤,也载着诗人的诗情,一同遨游到了云霄。虽然,这鹤是孤独的,然而它所呈现出来的气势,却是非凡的。一个“排”字,所蕴涵的深意,尽在不言中了。也许,诗人是以“鹤”自喻,也许是诗人视“鹤”为不屈的化身。这里,有哲理的意蕴,也有艺术的魅力,发人深思,耐人吟咏。它给予读者的,不仅仅是秋天的生机和素色,更多的是一种高扬的气概和高尚的情操。《秋词》其二“山明水净夜来霜,数树深红出浅黄”,写秋天景色,诗人用白描的手法,真实地再现了别有特色的秋景,山水清净,夜里还会下霜,树叶有红有黄,在山间错落点染。景色清丽闲雅,如一位彬彬有礼的君子,让人肃然起敬。“试上高楼清入骨,岂如春色嗾人狂”,后两句紧承前两句写道,如果你要是不相信秋景这样清雅美丽,可试上高楼一望,顿时会让你感到彻骨的清澈,心境澄静,心情肃然深沉,怎会像繁华浓艳的春天那样让人轻狂。诗人巧妙地暗用拟人手法,将秋天和春天比拟成了两种不同的人,用春季的轻浮反衬了秋季的端庄素雅。表现了秋之高洁和沉稳,反映了诗人高尚的情操和积极高昂的精神面貌。

答案:

(1)选择A,“偷”运用拟人的修辞手法,赋予小枫树灵性,生动形象地写出秋天的小枫树一夜之间好像偷饮了天宫的美酒,面色变红,却请松树为它遮掩醉容,展现了小枫树的活泼可爱,妙趣横生

(2)同:都是写秋天的景,表达诗人对秋天的喜爱和豁达情怀。不同:刘禹锡的《秋词》展现了一幅晴空中鹤飞冲天的动人图景,还表现了奋发进取的豪情;杨万里《秋山二首》(其一)展现了一幅树木变红的景色,妙趣横生。

译文:

秋词(其一)

自古以来,骚人墨客都悲叹秋天萧条,我却说秋天远远胜过春天。秋日晴空万里,一只仙鹤排开云层扶摇直上,便引发我的诗情飞上云霄。

秋山二首(其一)

乌桕本是天生的老染工,(可秋临之际)居然把铁黑色错染为猩红色。幼枫偷饮了上苍的仙酒,却让孤松来遮掩自己醉红的容颜。

《秋词》一反常调,另辟蹊径,它以其最大的热情讴歌了秋天的美好。更为难得可贵的是,《秋词》还是诗人被贬朗州后的作品,刘禹锡在朋友的热情关怀下,表示要振作起来,重新投入到生活中去。表现出坚韧不拔的意志。诗情起伏跌宕,沉郁中见豪放,是酬赠诗中优秀之作。

《秋山二首》是宋代诗人杨万里作的一首的诗词。这首诗用的拟人手法,将深秋山景写得幽默有趣。虽然没有直接写深秋山上的红叶,但细细想来,却把深秋之际,漫山红遍,层林尽染的景色画在我们的眼前。

古典诗词鉴赏的基本方法:一、了解作者所处的时代背景和特定的写作背景。二、把握作者思想特点和诗词创作的风格流派。三、品味词句、把握意象并进而领悟诗词意境。四、探究诗词中人、事、景、典的用意和直接抒情议论的关键句。

11.【答案】例文:

在裂缝中也能开出花 “世界以痛吻我,我要报之以歌。”——泰戈尔

人生之路,从不乏坎坷与挫折,那些生命中的裂缝,常令人心生绝望。然而,就在这看似绝境之处,却总有顽强的花朵,傲然绽放。

我曾见过这样一位老人,他年逾古稀,子女都在远方打拼。本应是享天伦之乐的年纪,却遭遇了一连串的打击。先是老伴突发重病离世,接着自己又因意外摔伤了腿,生活一下陷入困境。但老人并未被击倒,他每天清晨,依旧拄着拐杖,一步一步挪到小区的花园里,侍弄那些花草。他的手满是青筋与皱纹,却无比灵巧,浇水、施肥、修剪,一丝不苟。在他的照料下,原本荒芜的角落,开满了五颜六色的花朵。路过的人纷纷驻足欣赏,赞不绝口,老人脸上也洋溢着满足的笑容。那笑容,如同春日暖阳,驱散了他生活中的阴霾。

无独有偶,我的同学小宇,家庭条件艰苦,父母常年在外打工,他只能跟着年迈的爷爷奶奶生活。学习资源匮乏,还要帮忙操持家务,但他从未抱怨过命运不公。课堂上,他总是全神贯注,眼睛里闪烁着对知识的渴望;课后,当别的同学在嬉戏玩耍时,他或是在昏暗的灯光下刻苦学习,或是帮爷爷奶奶干农活。终于,他的努力有了回报,成绩在班级里名列前茅,还多次在竞赛中获奖。他用自己的坚持,在贫瘠的生活土壤里,开出了绚丽的知识之花。

这些平凡而又伟大的人,用他们的行动向我们证明:无论身处怎样的黑暗深渊,无论遭遇多大的艰难困苦,只要心怀希望,只要不屈不挠,在裂缝中也能开出花。这花,是勇气的结晶,是坚持的勋章,它散发的芬芳,将永远激励着我们,勇敢地穿越风雨,去追寻属于自己的那片晴空。

【解析】本题考查半命题作文,首先要补题,确保通顺、合理。“在 ”表示环境、处境,而“也能”限制了开花的环境、处境不是顺利的、正常的,因而所补充的内容应该是逆境类。可以是不利于开花的自然环境,也可以是不利于成功的人生处境。“开出花”一语双关,既是指花朵成功绽放的结果,也是比喻人生成功的结局。对于人生成功的定义,既可指外在的事件结局的圆满,也可指内在的精神上有所收获。整体看来,文题既能看出是事件,也是富有哲理的一句话。选材宽泛,对对象、事件数没有限制;立意积极向上。要写出逆境中成长的经历,可以写自己观察到的励志情景、事例,也可写自己在逆境中成长的经历,但无论是哪种选材,最终一定对我的精神有积极影响,

要有一定的议论,能写出“我”精神上的收获。本文选材、扣题的重点是在逆境中绽放精神美好的过程,所以,有几点需要提醒:对逆境要有一定的描写,可作为铺垫,也可贯穿文章始终。文章的重点在于“开”的过程、绽放美好精神品质的过程。要详略得当,要通过一定的艺术技巧凸显对象的美好品质,比如,细节描写、处境与面对态度的对比、正侧结合等。

立意深刻:文章紧扣题目,通过老人和小宇的事例,生动形象地诠释了即使身处困境,依然能绽放光芒、开出希望之花的主题,传递出积极向上的人生态度,引发读者对挫折与成长的思考,立意高远且深刻。

相关试卷

这是一份2024-2025学年江苏省南通市海门市七年级(上)期末语文试卷(含详细答案解析),共20页。试卷主要包含了默写,名著阅读,综合性学习,现代文阅读,文言文阅读,诗歌鉴赏,作文等内容,欢迎下载使用。

这是一份2024-2025学年江苏省南通市七年级(上)期末语文试卷(含详细答案解析),共19页。试卷主要包含了默写,名著阅读,综合性学习,现代文阅读,文言文阅读,诗歌鉴赏,作文等内容,欢迎下载使用。

这是一份2023-2024学年江苏省南通市启东市七年级(上)期末语文试卷(含详细答案解析),共19页。试卷主要包含了单选题,默写,名著阅读,综合性学习,现代文阅读,文言文阅读,诗歌鉴赏,作文等内容,欢迎下载使用。