所属成套资源:2025年高考地理一轮复习全程跟踪讲与练

第23讲 地理信息技术的应用(专项训练)-2025年高考地理一轮复习全程跟踪讲与练(含答案)

展开

这是一份第23讲 地理信息技术的应用(专项训练)-2025年高考地理一轮复习全程跟踪讲与练(含答案),文件包含第23讲地理信息技术的应用专项训练-2025年高考地理一轮复习全程跟踪讲与练教师版docx、第23讲地理信息技术的应用专项训练-2025年高考地理一轮复习全程跟踪讲与练学生版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共26页, 欢迎下载使用。

(建议用时:60分钟,试卷满分:100分)

一、选择题:本大题共24小题,每小题2分,共48分。在每小题给出的四个选项中只有一个选项符合题目要求。

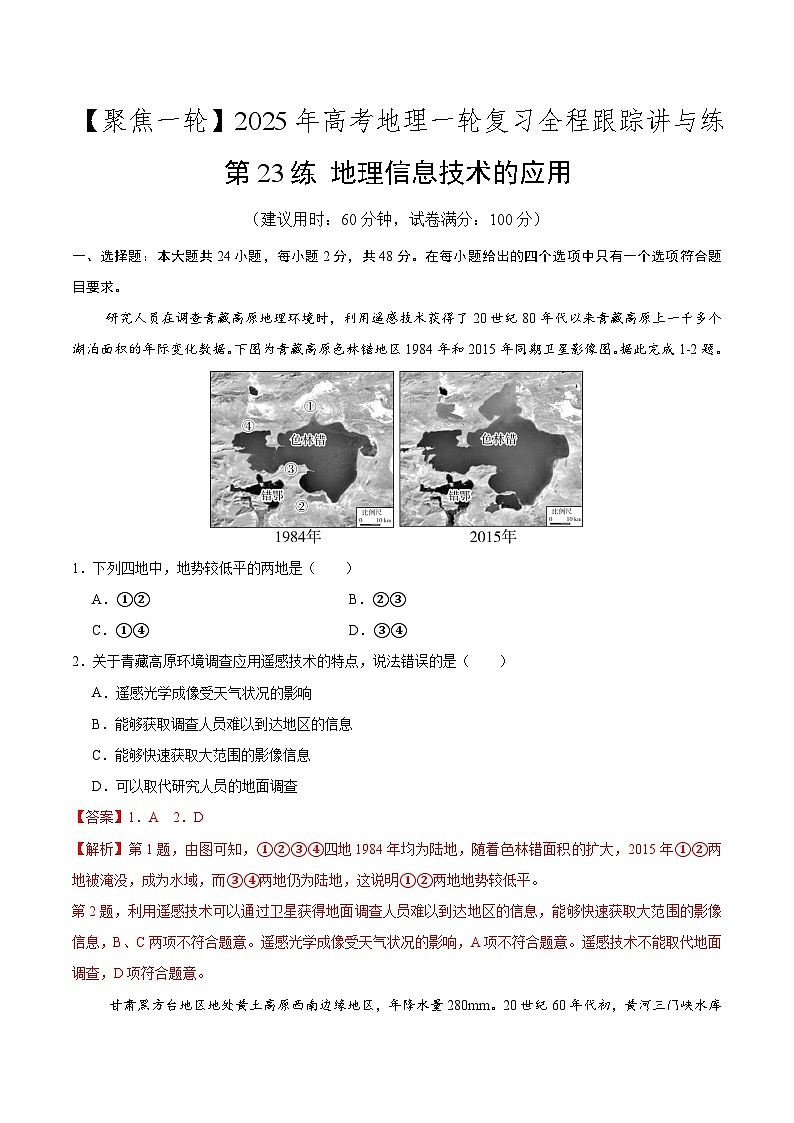

研究人员在调查青藏高原地理环境时,利用遥感技术获得了20世纪80年代以来青藏高原上一千多个湖泊面积的年际变化数据。下图为青藏高原色林错地区1984年和2015年同期卫星影像图。据此完成1-2题。

1.下列四地中,地势较低平的两地是( )

A.①② B.②③

C.①④D.③④

2.关于青藏高原环境调查应用遥感技术的特点,说法错误的是( )

A.遥感光学成像受天气状况的影响

B.能够获取调查人员难以到达地区的信息

C.能够快速获取大范围的影像信息

D.可以取代研究人员的地面调查

【答案】1.A 2.D

【解析】第1题,由图可知,①②③④四地1984年均为陆地,随着色林错面积的扩大,2015年①②两地被淹没,成为水域,而③④两地仍为陆地,这说明①②两地地势较低平。

第2题,利用遥感技术可以通过卫星获得地面调查人员难以到达地区的信息,能够快速获取大范围的影像信息,B、C两项不符合题意。遥感光学成像受天气状况的影响,A项不符合题意。遥感技术不能取代地面调查,D项符合题意。

甘肃黑方台地区地处黄土高原西南边缘地区,年降水量280mm。20世纪60年代初,黄河三门峡水库修建,大量库区移民被安置在黑方台的台塬(顶面平坦宽阔、周边为沟谷切割的黄土堆积高地)上。自此,黑方台地区台塬边缘多发滑坡。据此完成3-4题。

3.20世纪60年代以来,黑方台地区多滑坡的主要原因是( )

A.地震多发B.土质疏松

C.农业灌溉D.夏季暴雨

4.某大学成功利用相关技术对甘肃黑方台地区即将失稳的滑坡发出紧急红色预警,有效避免了群众生命财产损失,该次预警主要利用的是( )

A.北斗卫星导航系统B.遥感

C.5G技术D.物联网

【答案】3.C 4.A

【解析】第3题,据材料信息可知,滑坡的发生与人类活动有较大关系。材料中没有明显信息说明20世纪60年代以后地震多发,A项错误;土质疏松是黄土高原长久以来的特征,不是20世纪60年代以后才出现的,B项错误;夏季暴雨也是该地气候稳定、长久的特征,不是20世纪60年代以后才出现的,D项错误;人类大量迁入,在台塬进行农事活动,进行农业灌溉时易造成滑坡,C项正确。

第4题,此次预警工作原理是在指定位置放置接收器,连接到指挥中心,监测到有位置变化就报警,再跟踪查看,确认情况后及时做出预警。北斗卫星导航系统的主要功能是导航和定位,A项正确;遥感是远距离的探测技术,对滑坡初期地表的微小变化不敏感,会导致预警不及时,可应用于滑坡后的地表状况变化对比,B项错误;5G技术主要是移动通信技术,与滑坡无关,C项错误;物联网与滑坡预警关联不大,D项错误。

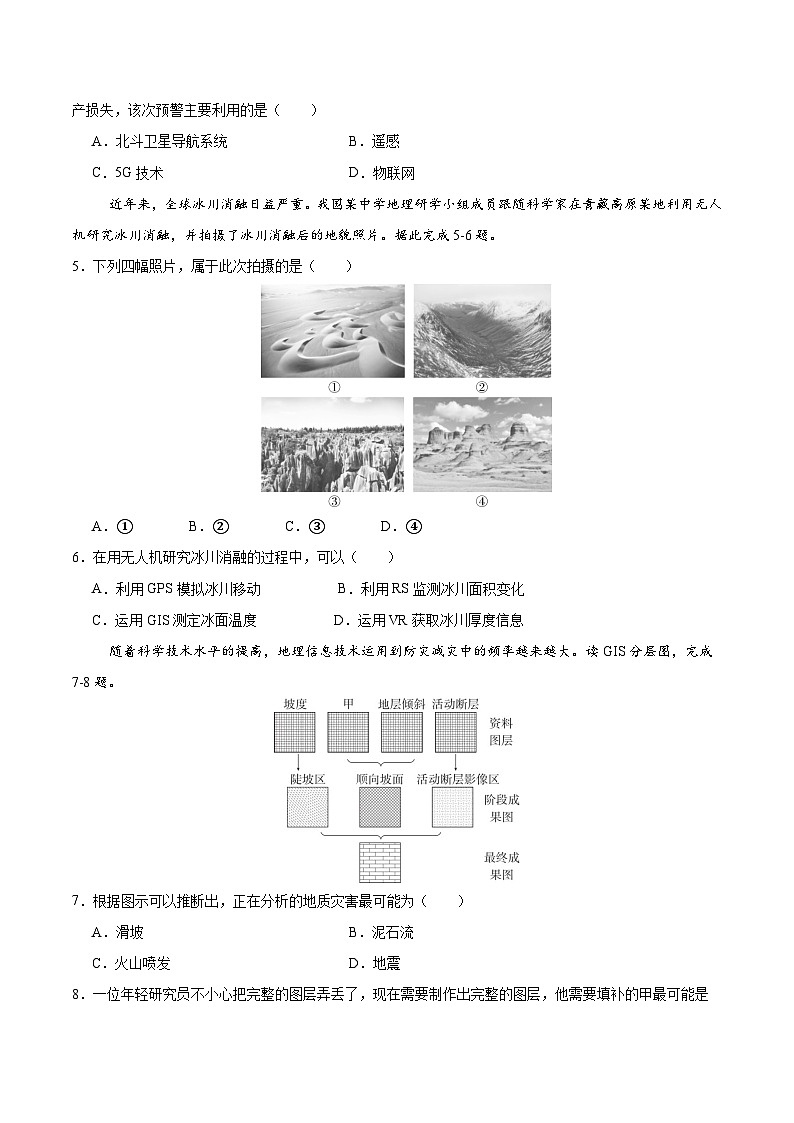

近年来,全球冰川消融日益严重。我国某中学地理研学小组成员跟随科学家在青藏高原某地利用无人机研究冰川消融,并拍摄了冰川消融后的地貌照片。据此完成5-6题。

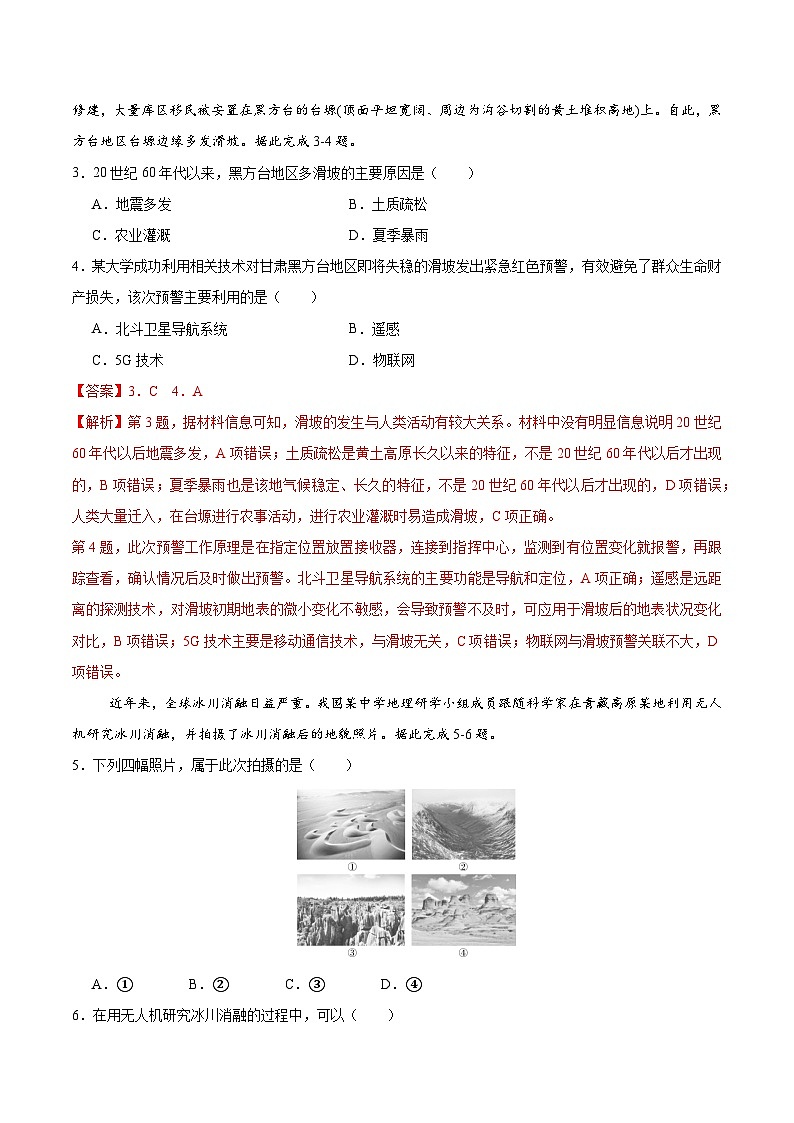

5.下列四幅照片,属于此次拍摄的是( )

A.① B.② C.③ D.④

6.在用无人机研究冰川消融的过程中,可以( )

A.利用GPS模拟冰川移动 B.利用RS监测冰川面积变化

C.运用GIS测定冰面温度 D.运用VR获取冰川厚度信息

【答案】5.B 6.B

【解析】第5题,由材料可知该小组拍摄的是冰川消融后的地貌照片,所以拍到的应该是冰川地貌。①是受风积作用形成的新月形沙丘,A项错误;②为“U”形谷,并且地面堆积有大量的冰碛物,B项正确;③为石林景观,是可溶性岩石受流水溶蚀、侵蚀及岩体重力崩落、坍陷等作用形成的喀斯特地貌,C项错误;④是干旱地区风力侵蚀形成的风蚀城堡景观,D项错误。

第6题,利用RS可以监测冰川面积变化,B项正确。GPS是全球定位系统,它的作用是借助卫星确定三维位置(经度、纬度、海拔)以及时间和速度,利用GPS无法模拟冰川移动,A项错误。GIS即地理信息系统,其作用主要是对数据进行分析处理,运用GIS无法测定冰面温度,C项错误。VR技术即虚拟现实技术,无法利用其获取冰川厚度信息,D项错误。

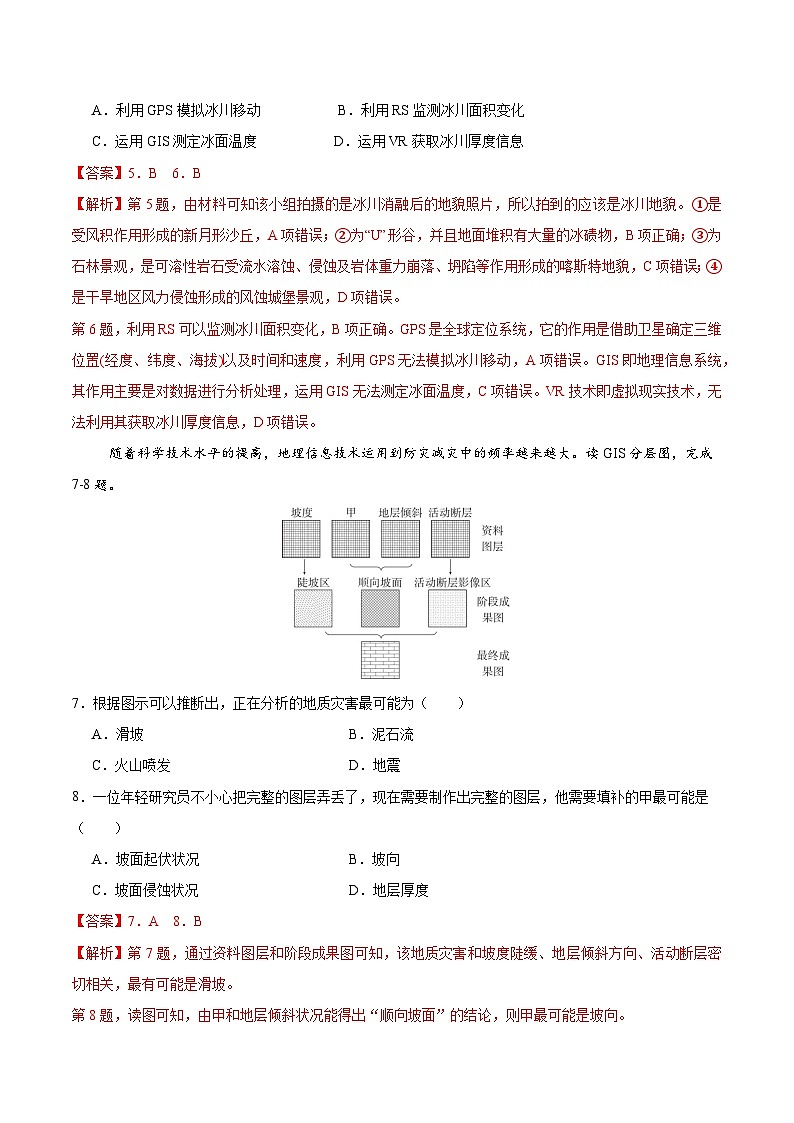

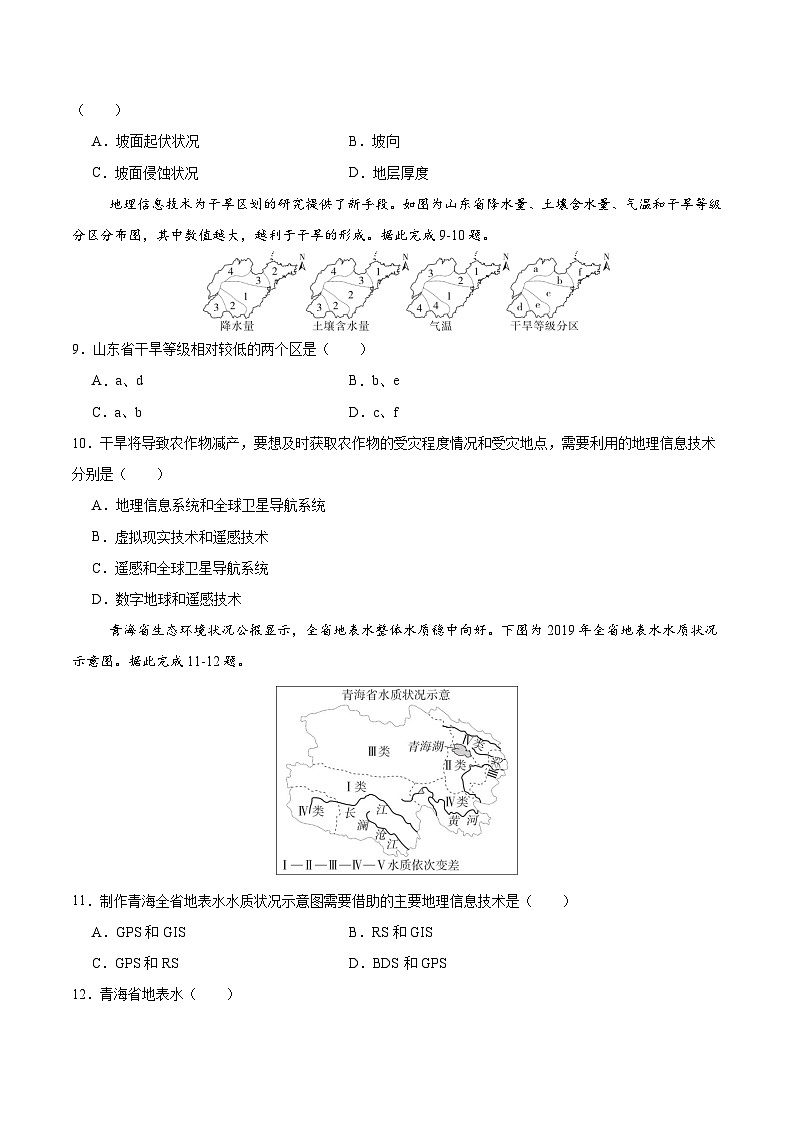

随着科学技术水平的提高,地理信息技术运用到防灾减灾中的频率越来越大。读GIS分层图,完成7-8题。

7.根据图示可以推断出,正在分析的地质灾害最可能为( )

A.滑坡B.泥石流

C.火山喷发D.地震

8.一位年轻研究员不小心把完整的图层弄丢了,现在需要制作出完整的图层,他需要填补的甲最可能是( )

A.坡面起伏状况B.坡向

C.坡面侵蚀状况D.地层厚度

【答案】7.A 8.B

【解析】第7题,通过资料图层和阶段成果图可知,该地质灾害和坡度陡缓、地层倾斜方向、活动断层密切相关,最有可能是滑坡。

第8题,读图可知,由甲和地层倾斜状况能得出“顺向坡面”的结论,则甲最可能是坡向。

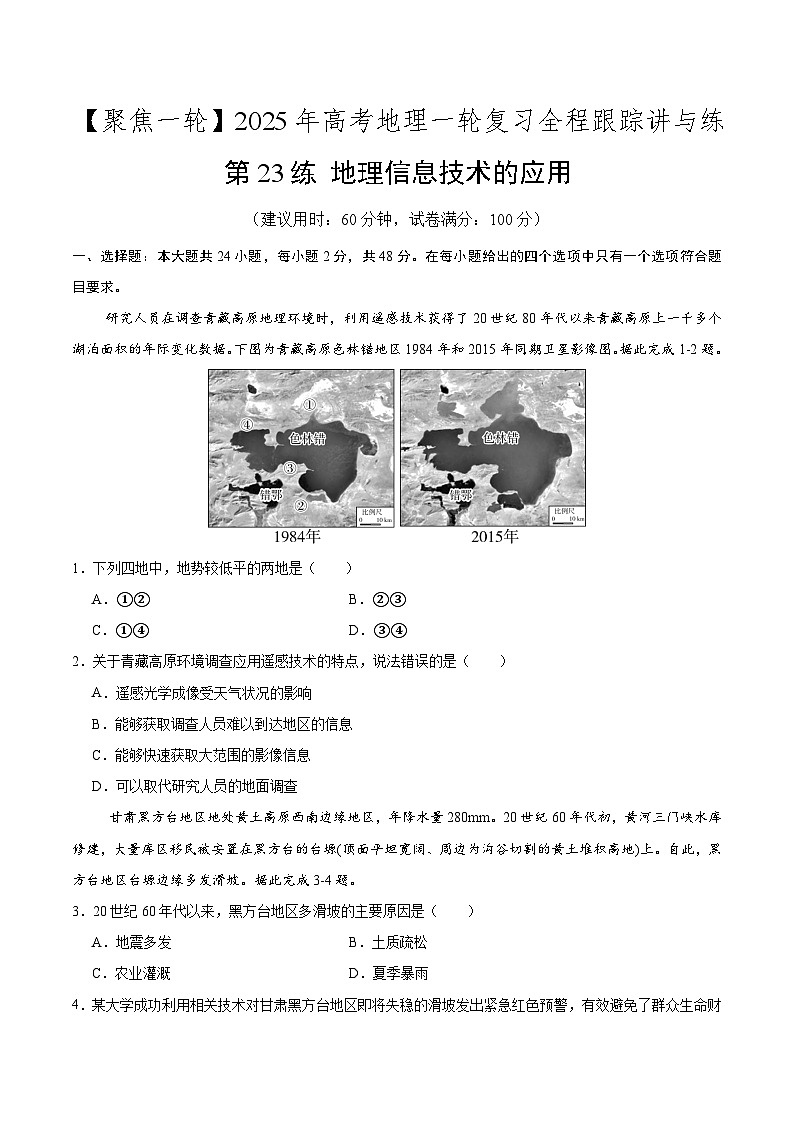

地理信息技术为干旱区划的研究提供了新手段。如图为山东省降水量、土壤含水量、气温和干旱等级分区分布图,其中数值越大,越利于干旱的形成。据此完成9-10题。

9.山东省干旱等级相对较低的两个区是( )

A.a、dB.b、e

C.a、bD.c、f

10.干旱将导致农作物减产,要想及时获取农作物的受灾程度情况和受灾地点,需要利用的地理信息技术分别是( )

A.地理信息系统和全球卫星导航系统

B.虚拟现实技术和遥感技术

C.遥感和全球卫星导航系统

D.数字地球和遥感技术

【答案】9.D 10.C

【解析】第9题,由材料可知,数值越大,越利于干旱的形成,读图可知,c和f两地数值最小,是干旱等级相对较低的地区。

第10题,受灾地点需要通过全球卫星导航系统定位;受灾程度需要通过遥感获取信息。

青海省生态环境状况公报显示,全省地表水整体水质稳中向好。下图为2019年全省地表水水质状况示意图。据此完成11-12题。

11.制作青海全省地表水水质状况示意图需要借助的主要地理信息技术是( )

A.GPS和GISB.RS和GIS

C.GPS和RSD.BDS和GPS

12.青海省地表水( )

A.长江干流境内水质达到Ⅰ类,水质状况最优

B.黄河干流境内水质达到Ⅱ类以上,水质状况最优

C.澜沧江干流境内水质达到Ⅰ类,水质状况最优

D.青海湖流域水质达到Ⅱ类以上,水质状况最优

【答案】11.B 12.C

【解析】第11题,制作青海全省地表水水质状况示意图首先需要通过RS技术获取相关信息,然后采用GIS技术对获得的信息进行分析、处理,表达为示意图。

第12题,图中信息显示,青海省地表水长江干流境内水质为Ⅳ类和Ⅰ类;黄河干流境内部分河段水质为Ⅳ类,水质较差;澜沧江干流境内水质达到Ⅰ类,水质状况最优;青海湖流域水质有Ⅱ类和Ⅳ类,水质并非最优。

GIS可利用图层叠加进行空间分析,生成需要的地图。下图为四川省某县利用GIS生成水稻适宜性区划过程示意图。据此完成13-14题。

13.该县最适宜种植水稻的区域是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

14.该县分布有石灰性紫色土,影响其形成的主要因素是( )

A.成土母质 B.气候 C.地形 D.生物

【答案】13.C 14.A

【解析】第13题,读图可知,甲区域属于气候不适宜区,A项错误。乙区域涉及气候适宜、次适宜和不适宜区,且多数位于中低山区,B项错误。丙区域位于气候适宜区、土壤次适宜区,且以低山为主,相较甲、乙区域种植水稻的条件较好,C项正确;丁区域大部分位于气候次适宜区、中低山区、土壤不适宜区,D项错误。

第14题,由所学知识可知,成土母质是土壤的初始状态,对土壤的物理性状和化学组成有极其重要的影响。气候主要影响土壤的水热状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度。地形主要通过对物质、能量的再分配间接地作用于土壤。生物是土壤有机质的来源。

Tlemcen国家公园年均降水量600毫米,平均海拔1 000米,曾爆发数次森林火灾。影响森林火灾发生的三个重要因素是:可燃物的数量、气温和湿度条件、火源。有学者利用地理信息技术,通过多要素的综合分析(植被覆盖从稀到密分为1~4级、海拔从低到高分为1~4级、坡向东—南—西—北依次为1~4、道路和城市与森林的距离从近到远分为1~4级),绘制了该地区森林火灾风险程度的分布图。图一为该公园的位置示意图,图二为公园内四块相邻区域各要素的等级分布。据此完成15-17题。

15.森林火灾影响因素的叙述,正确的是( )

A.植被覆盖率越高,可燃物的数量越充足

B.海拔越高,湿度越低,森林越易着火

C.西坡气温高,湿度低,易发森林火灾

D.远离道路和城市,消防员难进入,易发森林火灾

16.推测森林火灾风险程度最高的区域是图二中的( )

A.东部区域B.南部区域

C.西部区域D.北部区域

17.有关本研究的叙述,正确的是( )

A.卫星影像源于地表吸收的电磁波信息

B.地理要素的分级是通过GIS技术完成的

C.要素的叠加分析主要是通过RS技术

D.火灾风险程度分布通过数字地球表达

【答案】15.A 16.B 17.B

【解析】第15题,森林火灾的可燃物主要是植被本身及其枯枝落叶,因此植被覆盖率越高,可燃物的数量越多,A项正确。森林火灾要求气温高、湿度低。在一定海拔范围内,随海拔增加,气温降低,水汽受地形抬升冷凝,湿度增大,不易发生森林火灾;随着海拔进一步变高,湿度降低,但气温下降,也不易发生森林火灾,B项错误。结合图中经纬度信息可知,该地位于非洲西北部,西坡是西风迎风坡,多地形雨,湿度高,不容易发生森林火灾,C项错误。距离人类活动区近,容易有火源,容易发生森林火灾,而消防救援是控制和消灭火势,不会影响火灾的发生,D项错误。

第16题,森林火灾风险高的地区,植被覆盖率高(等级高),可燃物数量多;海拔低(等级低),气温高;南坡(等级为2),气温高,降水少;距离人类活动区近(等级低),易出现火源。经过每个区域4个要素的叠加,南部区域森林火灾风险程度最高。

第17题,卫星遥感影像是来源于传感器接收地表辐射或反射的电磁波信息;地理要素的分级需要对地理信息进行分析处理,是通过GIS技术实现的;要素叠加也是通过GIS技术完成的,RS主要用于面状地理事物的获取;本研究结果是通过GIS绘制地图进行表达,而数字地球是指数字化的地球,即把整个地球信息进行数字化,由计算机网络来管理的技术系统。

河口锋是指河口地区不同性质水体或水团之间形成的较为明显的类似于锋的界面,河口锋的位置受径流和潮汐影响明显。读长江河口锋剖面示意图,完成下面18-19小题。

18.长江河口锋离河口距离最远的是( )

A.洪水期小潮 B.洪水期大潮C.枯水期小潮D.枯水期大潮

19.在对长江河口锋的研究中,可运用( )

A.GPS获取潮汐的运动规律B.RS实时采集长江入海径流量

C.GIS分析浮游生物的分布D.BDS跟踪河流水体的温度变化

【答案】18.A 19.C

【解析】第18题,依据图中信息可以看出,河口锋距离海岸最远的时期是河水势力大于海水势力最多的时候,洪水期河水汇入比枯水期多,所以C、D两项错误;小潮比大潮时海水势力更弱,河口锋更容易被海水入侵而被推向河水来向地区,因此,A项正确、B项错误。故选A。

第19题,GPS主要用于定位和导航,不能获取潮汐的运动规律,A项错误;RS主要用于遥感,可以获取地表及其以上目标的各类信息,只能观测到入海径流量的变大变小了,而不能实时准确的采集长江入海径流量具体的数据,需要用到GIS进行分析才能获取,B项错误;GIS主要用于地理信息的存储、分析与可视化,可以分析浮游生物的分布,C项正确;BDS(北斗卫星导航系统)主要用于定位、导航和授时,不能跟踪河流水体的温度变化,D项错误。故选C。

2023年9月,第9号台风苏拉和第11号台风海葵同时登陆,极大地影响了我国南部沿海地区(下图)。两个台风靠近时,大气旋转会受到彼此影响,呈现彼此接近甚至合并的趋势,称为“双台风效应”。据此完成下面20-22小题。

20.下列不能代表西北太平洋双台风活动形式的是( )

A.B.

C.D.

21.“双台风效应”加剧了台风的防御难度,主要原因是( )

A.台风影响范围变大B.台风风力变大

C.台风预报难度增大D.台风降水增多

22.动态监测台风“苏拉”移动路径采用的地理信息技术是( )

①遥感技术 ②地理信息系统 ③5G通信技术 ④全球卫星导航系统

A.①②B.③④C.①④D.②③

【答案】20.B 21.C 22.A

【解析】第20题,结合材料可知,两个台风位于北半球,台风气流方向应呈逆时针方向旋转,而B图中台风气流方向呈顺时针方向,因此不能代表西北太平洋双台风活动形式,B符合题意;图中显示,苏拉(2309)在前期有一个迂回移动路径,因此两个台风的相对运动方向存在多种形式,图A、图C和图D均有可能,排除ACD。故选B。

第21题,结合材料可知,两个台风靠近时,大气旋转会受到彼此影响,使得对台风的移动路径和强度等的预报难度增大,从而加剧防御难度,C正确;双台风会彼此接近甚至合并,台风影响范围变小,A错误;如果能准确进行预报,尽管台风风力变大、台风降水增多,人类也可以做好更完备的防御措施,因此主要原因还是预报难度增大,BD错误。故选C。

第22题,遥感主要用于获取地理信息,可用于检测台风,①正确;地理信息系统主要用于分析、处理地理信息,对比不同时间遥感影像的台风中心的位置变化,进行进一步的分析处理才能得到台风的动态信息,②正确;5G通信技术不属于地理信息技术,③错误;全球卫星导航系统主要功能是定位和导航,不能动态监测台风,④错误。综上所述,A正确,BCD错误,故选A。

北京市气象台:2023年7月29日20时至31日13时,全市平均降雨量176.9毫米,其中房山区平均346.8毫米,门头沟平均322.1毫米。至2023年8月1日,北京暴雨已持续了约60个小时。下图为2023年8月1日14时我国海平面等压线形势图(单位:hPa)。读图,完成下面23-24小题。

23.据图文材料推断房山、门头沟一带降水多的主要原因是( )

①台风北上,带来丰富的降水和水汽

②强降水持续时间长,累计降雨量大

③副热带高气压带位置偏南,推动暖湿的东南气流西进

④房山、门头沟一带山地的抬升作用,使得降水更多

A.①②③ B.②③④C.①②④D.①③④

24.能对本次灾害进行实时监测和为制定减灾预案提供依据的技术分别是( )

①遥感②全球卫星导航系统③地理信息系统④数字地球

A.①② B.②③C.③④D.①③

【答案】23.C 24.D

【解析】第23题,根据图示信息可知,台风北上的过程中,带来大量水汽,形成降水,①正确;2023年7月29日20时至31日13时,全市平均降雨量176.9毫米,强降水持续时间长,累计降雨量大,②正确;根据图示信息可知,此次北京暴雨期间福热带高压的位置到达渤海海域,纬度位置偏北,推动暖湿的东南气流西进北上,导致北京地区的水汽含量增加,③错误;门头沟、房山位于燕山山脉的南坡,地形对水汽的阻拦作用较强,使得水汽抬升,水汽抬升过程中降温凝结,形成降水,降水较多,④正确。综上所述,C正确,ABD错误,故选C。

第24题,遥感主要用于获取地理信息,可以用于对本次灾害进行实时监测,①正确;地理信息系统主要用于分析、处理地理信息,可以为制定减灾预案提供依据,③正确;全球卫星导航系统主要功能是定位和导航,不能对本次灾害进行实时监测和为制定减灾预案提供依据,②错误;数字地球是数字化的地球模型,不属于地理信息技术,④错误。综上所述,D正确,ABC错误。故选D。

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

25.阅读图文材料,完成下列要求。

黄土丘陵沟壑区由于长期的侵蚀,地貌形态、坡度及土壤侵蚀程度存在垂直变化,这种侵蚀垂直地带性影响水分、热量和养分的分布,从而使植被组成和土壤养分在垂直分布上发生变化。土壤有机碳是土壤有机质组成和质量的重要指标,其大小主要受区域水热条件和成土作用特征的控制。研究表明,该区域阴坡较阳坡水土流失更严重。左图示意峁坡断面,右图示意不同立地条件下土壤有机碳分布特征。

(1)简述不同立地条件下土壤有机碳养分垂直分布特征。

(2)分析土壤有机碳含量阴沟坡与阴峁坡存在差异的原因。

(3)遥感技术在该地水土流失动态监测过程中发挥了重要作用,请从三个不同角度说明其具体应用。

【答案】25.(1)土壤有机碳含量分布不均衡,垂直差异显著;阳坡土壤有机碳含量随海拔增加先升高后降低;阴坡土壤有机碳含量随海拔增加先降低后升高。

(2)阴坡水土流失作用强,阴峁坡表层土壤有机碳随着泥沙和径流沉积在沟谷,致使有机碳含量表现出阴沟坡大于阴峁坡。

(3)通过遥感技术获取土地利用的变化情况,制定科学合理的水土保持措施;获取该区域水土流失情况,分析其变化趋势,为制定合理的水土保持措施提供依据;获取植被覆盖度,分析其变化趋势,及时制定植被保护措施。(言之有理即可)

【解析】(1)读图可知,土壤有机碳含量分布不均衡,垂直差异较为明显;阳坡土壤有机碳含量从阳沟坡到阳峁坡再到峁顶,随海拔增加先升高后降低;阴坡土壤有机碳含量从阴沟坡到阴峁坡再到峁顶,随海拔增加先降低后升高。

(2)有机碳含量表现出阴沟坡大于阴峁坡,主要是由于阴坡植被更加稀疏,水土流失作用更强,阴峁坡表层土壤有机碳受水土流失影响,随着泥沙和径流沉积在沟谷,导致阴沟坡有机碳含量较大。

(3)遥感技术可以快速准确地获取流域内的地形地貌、植被覆盖等关键信息,为水土保持工作提供有力支持。通过遥感技术获取不同时期的影像,通过叠加对比土地利用的变化情况,制定科学合理的水土保持措施,减轻水土流失;获取该区域水土流失情况,分析变化的趋势,及时制定合理的水土保持措施,为制定措施提供科学的依据;获取当地的植被覆盖度,分析植被的变化趋势,及时制定植被保护措施,提高植被覆盖率。

26.阅读图文资料,完成下列要求。

材料一:风暴潮是指由于剧烈的大气扰动引起的海面异常升降现象。1368—1911年,苏沪浙地区有确切发生日期的风暴潮共计388次(下图),其中发生在朔望日前后的有266次。

材料二:上海是我国风暴潮灾害的频发区域之一,风暴潮严重影响着上海社会经济的可持续发展。上海平均海拔为4m左右,是我国地面沉降和海平面上升最快的区域之一。上海占据我国黄金海岸线的中部和长江出海口的优越区位,许多重大工程或产业均沿海而建。上海在滨海地区有约290km的盐碱地。这些盐碱地的形成与风暴潮关联较大。

(1)简述1368—1911年,苏沪浙地区风暴潮的时间规律。

(2)分析上海风暴潮灾害风险不断增加的主要原因。

(3)分析风暴潮灾害会加剧区域土地盐碱化的主要原因。

(4)指出GIS在应对风暴潮灾害中可发挥的作用。

【答案】26.(1)夏秋季节多发;8月份达到全年各月的最高值;朔望日前后多发。

(2)工业化和城市化进程加快及海洋经济快速发展,人口密度和社会财富急剧增加;全球变暖导致的海平面上升等极端气候事件;城市化快速发展过程中出现的严重地面沉降;长江三峡等大型工程建设带来的剧烈河口冲淤变化。

(3)风暴潮发生时,风暴潮和海水的顶托,阻碍河水入海,海水倒灌,土壤盐度、地下水盐度增加;风暴潮发生后,滞留的海水与地下水联通,造成盐分的回渗;洪水退去后,地下水中的盐分被带到土壤表层,加剧土壤盐碱化。

(4)评估风暴潮灾害损失,包括灾前预评估、灾中应急评估、灾后综合评估;系统分析风暴潮的危险性和脆弱性,分析未来风暴潮灾害的趋势。

【解析】(1)由图可知,7、8、9月份风暴潮发生的次数较多,8月达到最大频次,由材料可知苏沪浙地区有确切发生日期的风暴潮共计388次,其中发生在朔望日前后的有266次,占比68%。

(2)上海是我国工业化和城市化进程最快、海洋经济增速最快、人口密度稠密的地区之一,灾害发生后造成损失增大,同时人类活动对海洋生态环境影响大,增加了风暴潮发生的概率;近些年来的全球变暖,导致的海平面上升,导致全球热量分布发生变化,导致等极端气候事件,一定程度上增加了风暴潮发生的概率;快速发展城市化导致地面严重的沉降,加剧风暴潮的发生频率;长江三峡及上游大型水利工程建设,影响了长江下游的水文条件,使得长江三角洲入海口冲淤发生变化,增加了上海风暴潮风险。

(3)风暴潮发生时,海水水位上涨,风暴潮和海水的顶托作用增强,阻碍了河水入海;海水水位高于河水水位,导致海水倒灌,倒灌的海水加大了沿海地区土壤盐度,盐分随水体运动,进一步污染地下水,使地下水盐度增加,进一步加剧土壤盐碱化;风暴潮发生后,滞留的海水与地下水联通混合,使地下淡水含盐量增加,洪水退去后,地下水中的盐分被带到土壤表层,水分被蒸发,盐分残留于土壤,加剧土壤盐碱化。

(4)GIS具有模拟、分析、评估的功能,所有利用GIS可以模拟风暴潮影响的范围,评估风暴潮带来的灾害损失,可以进行灾前预评估、灾中应急评估、灾后综合评估;系统分析风暴潮的危险性和脆弱性,模拟分析未来风暴潮灾害的发展趋势,可以有效减少风暴潮带来的的损失。

27.阅读图文材料,完成下列问题。

水库周边的动力压力型滑坡,稳定性及变形机理主要受库水位的影响。八字门滑坡位于三峡库区,图1为“八字门滑坡航拍全貌及等高线分布图”。某团队通过人工和全球导航卫星系统监测,绘制了“八字门滑坡自动监测点累计位移与库水位关系图”(图2)。

(1)描述八字门滑坡区域的地形特征。

(2)说明库水位与滑坡形变的关系。

(3)指出全球导航卫星系统在八字门滑坡监测中的应用方式。

【答案】27.(1)八字门滑坡区域西高东低,地势起伏较大,西部相对陡峭,东部相对平缓。

(2)库区水位升高,滑坡形变位移加大;因为水位升高会导致坡体下部受水体浸泡,坡体支撑减弱,容易滑落。

(3)将全球导航卫星定位装置安装在八字门滑坡区域,利用全球导航卫星定位装置测定八字门滑坡位移距离。

【解析】(1)根据图中等高线的分布信息可以看出,八字门滑坡区域海拔不是太高,西边的数值高,东边的数值低,可以判断西高东低;西边的等高线相对密集,东边的相对稀疏,西边地势起伏较大,东边地势起伏较小;整体等高线相对密集,地势起伏较大。

(2)根据图2显示,当库区的水位上升时,累计位移就会增加,可以得出库区水位升高,滑坡形变位移加大;因为水位升高会导致坡体下部受水体浸泡,坡体支撑减弱,容易滑落。

(3)全球导航卫星系统可以实时精准定位,将全球导航卫星定位装置安装在八字门滑坡区域,利用全球导航卫星定位装置可以精准测定八字门滑坡位移距离。

28.阅读图文材料,回答下列问题。

2023年12月18日23时59分,甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震。青海海东民和县,与甘肃积石山县接壤。受该地震影响,青海民和县金田村发生了局地土壤液化现象。浪头高达3米的浓稠泥浆翻滚着漫入村落,大量房屋被淤泥包围、冲毁掩埋,多名群众失联。地理信息技术(“3S”技术)在此次救援中发挥了重要作用。据村民描述灾害发生地处于斜坡坡底的沟头上,有地下水涌出,地表冰冻。土壤液化主要发生在分布深度较浅,饱和的疏松细砂、粉土质砂或粘土,且其底部排水较差的地方。通常在外力反复震荡下,松散的土壤因受压缩,内部空隙减小,导致空隙内水压升高,当水压升高超过土壤承受的外部压力,加之水分不能从地底排出,就会产生土壤液化。下图为民和县位置示意图。

(1)据材料分析民和县土壤液化现象可能带来的危害。

(2)据材料分析民和县形成土壤液化现象的条件。

(3)简述当地政府部门为减小土壤液化造成的损失可采取的防范措施。

(4)结合所学知识,分析3S技术在此次救援中发挥的具体作用。

【答案】28.(1)可能破坏农田,淤塞渠道;地基产生不均匀沉陷,使建筑物倾斜、开裂甚至倒塌;在岸坡中土坡失去稳定,沿着液化层滑动,形成大面积滑坡。冲毁村庄造成人身财产受损。

(2)地处沟头,地下水水位高;冬季气温低,地表封冻,导致水无法排出,使得地下水水位进一步升高;地处黄土高原,黄土土质疏松,颗粒小,排水能力差;靠近积石山县,地震使土壤水压升高,当水压升高至超过土壤内承受的外部压力时,产生土壤液化。

(3)夯实地基,增加抗压能力;通过土层置换、加密、压实等措施,改良土壤性质;增设排水设施,降低地下水位;通过培训等,提高村民的防灾意识及抗灾能力。

(4)遥感:快速识别土壤液化的影响范围,为灾情统计、灾害救援等工作提供支持。

全球卫星导航系统:用安装在手机、汽车、轮船等中的信号接收设备,进行精确定位,帮助用户发出求救信号,及时报告位置和受灾情况,缩短救援搜寻时间。

地理信息系统:利用遥感、全球卫星导航系统提供的地理数据,快速确定受灾范围及受灾情况,为制定减灾方案、评估灾害损失和指导灾后恢复重建提供依据。

【解析】(1)由材料“灾害发生地处于斜坡坡底的沟头上”,浓稠泥浆在岸坡中使土坡失去稳定,在干湿接触地带形成滑动面,造成大面积的滑坡;“浪头高达3米的浓稠泥浆翻滚着漫入村落,”可知,浓稠泥浆体量大,破坏力极大,涌入农田,可能破坏农田,淤塞渠道;“大量房屋被淤泥包围、冲毁掩埋”可知,浓稠泥浆使地基产生不均匀沉陷,破坏了建筑的稳定性,使建筑物倾斜、开裂甚至倒塌;“多名群众失联”可知,浓稠泥浆还会冲毁村庄造成人身、财产受损。

(2)由材料“土壤液化主要发生在分布深度较浅,饱和的疏松细砂、粉土质砂或粘土,且其底部排水较差的地方”可知,山麓沟头,地下水埋藏浅,水位高;“2023年12月18日23时59分”,此时正值冬季,地表封冻,地下水无法排出,使地下水水位进一步升高;黄土高原土质疏松,多沙漠吹过来的细砂、粉土质土壤,排水能力差;“通常在外力反复震荡下,松散的土壤因受压缩,内部空隙减小,导致空隙内水压升高,当水压升高超过土壤承受的外部压力,加之水分不能从地底排出,就会产生土壤液化”可知,当积山石发生地震时,松散的土壤因受压缩,当水压升高超过土壤承受的外部压力,加之水分不能从地底排出,就会产生土壤液化。

(3)由材料“土壤液化主要发生在分布深度较浅,饱和的疏松细砂、粉土质砂或粘土,且其底部排水较差的地方”可知,减小土壤液化现象要对地下水高的地方增设排水设施,降低地下水位;要对疏松土壤进行夯实,或者对疏松的 土层进行置换、加密、压实,降低土壤的含水量;还要对村民进行防灾教育,提高村民的防灾意识和防灾减灾能力。

(4)遥感技术是获取信息的主要手段,主要是监测功能,利用液化土壤反射的电磁波信息不同,快速获取土壤液化的影响范围,为灾情统计、灾害救援等工作提供支持;全球卫星导航系统的功能是导航和定位,利用用户安装在手机、汽车、轮船等中的信号接收设备,进行精确定位,帮助用户发出求救信号,及时报告用户的三维坐标位置,并据此推测受灾情况,缩短救援搜寻时间;理信息系统主要是对地理数据进行管理、分析,利用遥感、全球卫星导航系统提供的地理数据,能够快速确定受灾范围及受灾情况,叠加交通图、人口聚落分布图、农业分布图、地形图等,制定减灾方案、评估灾害损失和指导灾后恢复重建提供依据。

立地条件

有机碳(g·kg-1)

阳沟坡

4.75±2.12

阳峁坡

6.07±1.48

峁顶

5.77±1.50

阴峁坡

3.79±1.32

阴沟坡

5.52±1.27

相关试卷

这是一份第23讲 地理信息技术的应用(知识清单)-2025年高考地理一轮复习全程跟踪讲与练(含答案),文件包含第23讲地理信息技术的应用知识清单-2025年高考地理一轮复习全程跟踪讲与练教师版docx、第23讲地理信息技术的应用知识清单-2025年高考地理一轮复习全程跟踪讲与练学生版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共15页, 欢迎下载使用。

这是一份第19讲 植被与土壤(专项训练)-2025年高考地理一轮复习全程跟踪讲与练(含答案),文件包含第19讲植被与土壤专项训练-2025年高考地理一轮复习全程跟踪讲与练教师版docx、第19讲植被与土壤专项训练-2025年高考地理一轮复习全程跟踪讲与练学生版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共22页, 欢迎下载使用。

这是一份第18讲 河流地貌(专项训练)-2025年高考地理一轮复习全程跟踪讲与练(含答案),文件包含第18讲河流地貌专项训练-2025年高考地理一轮复习全程跟踪讲与练教师版docx、第18讲河流地貌专项训练-2025年高考地理一轮复习全程跟踪讲与练学生版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共20页, 欢迎下载使用。