高考地理一轮复习第五章地表形态的塑造第一节常见地貌类型和地貌的观察练习含答案

展开一、选择题

(2022年江苏南京期中)《徐霞客游记》中曾记录:“路侧有窞(d?n)深坑一圆,名龙井。下坠五六丈,四围大径三丈,俱纯石环壁。坠空缀磴而下,下底甚平,东北裂一门,透门以入,其内水声潺潺,路遂昏黑。践崖扪隙,其下忽深不可测。久之,光渐启,回见所入处,一石柱细若碧笋……”据此完成第1~2题。

1.龙井的形成过程可能是( )

A.沉积作用—地壳凹陷—流水侵蚀

B.地壳抬升—流水侵蚀—重力崩塌

C.流水侵蚀—地壳抬升—重力崩塌

D.地壳抬升—沉积作用—流水侵蚀

2.该地貌类型对本区域地理环境的影响可能有( )

①土层浅薄,土壤贫瘠 ②光热充足,降水多

③易引发地质灾害 ④利于地表水存储

A.①② B.①③C.②④ D.③④

【答案】1.B 2.B 解析:第1题,由材料可知,龙井为喀斯特地貌中的天坑,形成过程是沉积岩在地壳抬升作用下,地势升高,受流水侵蚀作用形成地下溶洞,后在重力作用下崩塌,形成龙井,故形成过程可能是地壳抬升—流水侵蚀—重力崩塌,B项正确。第2题,由材料可知,该地貌为喀斯特地貌,对本区域的影响为土层浅薄,土壤贫瘠,易引发地质灾害,①③正确。该地光热充足,降水多,是受纬度位置和大气环流影响,与地貌无关,②错误。该地貌多溶洞和地下暗河,地表水易渗漏,不利于地表水存储,④错误。

(2023年浙江1月选考)新疆东部某雅丹地貌区,环境恶劣,被视为“畏途”。某同学随科考人员在该地研学旅行时,拍摄了布满“小蘑菇”的残丘岩壁图片(如图所示)。据此完成第3~4题。

3.岩壁上“小蘑菇”形成的主要外力作用为( )

A.沉积搬运B.搬运风化

C.风化侵蚀D.侵蚀沉积

4.该雅丹地貌区被视为“畏途”的主要原因是( )

①空气稀薄 ②风沙强劲 ③气候极度干旱 ④滑坡分布广

A.①②B.②③C.③④D.①④

【答案】3.C 4.B 解析:第3题,根据材料信息可知,布满“小蘑菇”的残丘岩壁位于新疆的雅丹地貌区,以温带大陆性气候为主,降水较少,气候干旱,昼夜温差较大,风化作用强烈,风力较大,风蚀作用显著,岩壁上“小蘑菇”形成的主要外力作用是风化侵蚀,C项正确。第4题,该雅丹地貌位于新疆东部,海拔不是特别高,大气不是很稀薄,①错误;该地地表以沙质沉积物为主,风力较大,风沙强劲,②正确;以温带大陆性气候为主,降水较少,气候极度干旱,③正确;该区域降水较少,滑坡等地质灾害较少,④错误。

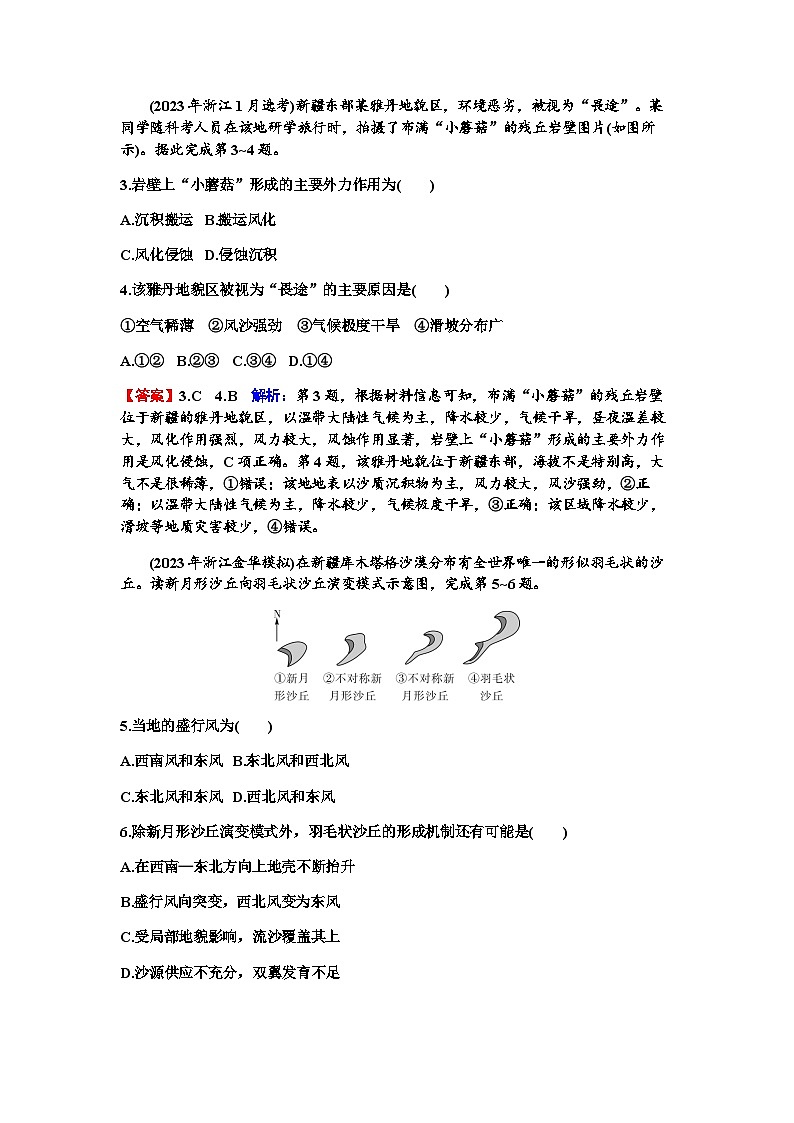

(2023年浙江金华模拟)在新疆库木塔格沙漠分布有全世界唯一的形似羽毛状的沙丘。读新月形沙丘向羽毛状沙丘演变模式示意图,完成第5~6题。

5.当地的盛行风为( )

A.西南风和东风B.东北风和西北风

C.东北风和东风D.西北风和东风

6.除新月形沙丘演变模式外,羽毛状沙丘的形成机制还有可能是( )

A.在西南—东北方向上地壳不断抬升

B.盛行风向突变,西北风变为东风

C.受局部地貌影响,流沙覆盖其上

D.沙源供应不充分,双翼发育不足

【答案】5.C 6.C 解析:第5题,新月形沙丘缓坡是迎风坡。读图可知,其缓坡主要面向偏东和偏东北方向,所以判断当地盛行风是东风和东北风,C项正确。第6题,如果局部地区遇到阻碍,风力受到阻挡,风速会降低,沙子沉积,从而覆盖形成羽毛状沙丘,C项正确。

(2023年海南高考地理)冰川作用是塑造地表形态的一种重要外力作用,常形成不同类型的冰川地貌。科研人员通过对典型冰川地貌的研究,可判断冰川的规模、运动方向及古气候环境。图中的羊背石是典型的冰川侵蚀地貌景观,由于冰川侵蚀作用方式不同,迎冰面和背冰面坡度不同。据此完成第7~8题。

7.依据所学地理知识,判断该地貌景观目前在我国主要分布于( )

A.青藏高原B.黄土高原

C.云贵高原D.内蒙古高原

8.通过对羊背石的观察,可以直接判断( )

A.古冰川发育的厚度

B.古冰川运动的方向

C.古冰川作用的规模

D.古冰川形成的时间

【答案】7.A 8.B 解析:第7题,青藏高原平均海拔超过4 000米,并分布有喜马拉雅山脉、冈底斯山脉、唐古拉山脉等高大山脉,冰川面积广大,冰川作用显著,是目前我国冰川地貌主要分布地区;黄土高原、云贵高原和内蒙古高原平均海拔为1 000~2 000米,几乎没有现代冰川分布。第8题,根据材料可知,由于冰川侵蚀作用方式不同,迎冰面和背冰面坡度不同,通过对羊背石坡度、长轴延伸方向的观察可以直接判断古冰川运动的方向,B项正确。

(2022年河南焦作期末)坡度是坡面与水平面的夹角,等坡度线是地表坡度值相等的点连成的线。如图为某地区等坡度线图。据此完成第9~10题。

9.a、b、c、d四地中,河流流速最快的是( )

A.a地 B.b地 C.c地 D.d地

10.图示区域内最大坡度差可能为( )

A.21° B.32° C.38° D.41°

【答案】9.D 10.B 解析:第9题,河流流速主要由坡度大小决定,坡度越高,流速越快。读图可知,图中a、b、c、d四地的坡度分别为0°~5°、5°~10°、20°、25°~30°,d地坡度最大,因此d地河流流速最快,D项正确。第10题,读图可知,图示区域坡度最小值出现在西侧,坡度值范围为0°~5°,坡度最大值出现在东侧,坡度值范围为30°~35°,因此图示区域内最大坡度差范围为25°~35°,32°可能为最大坡度差,B项正确。

二、非选择题

11.阅读图文材料,回答下列问题。

材料 一位到澳大利亚旅游的游客在日记中写道:这里的“十二使徒岩”(如图),如哨兵一样站立在陡峭的石灰岩悬崖之前,守卫着澳大利亚大陆。其实它们是海边一组十二块各自独立的岩石,其数量及形态恰巧酷似耶稣的十二使徒,因此就以圣经故事里的“十二使徒”命名。这些宛如“十二使徒”的石柱群,是大自然造就出的“海岸雕塑”。年复一年,日复一日,随着岁月的洗礼,原来的“十二使徒岩”现在只余下八个……

(1)据下面短文,填写后半段内容,完成对“十二使徒岩”形成过程的描述。

“十二使徒岩”形成于海浪的侵蚀作用。在过去的1 000万到2 000万年中,来自南部大洋的风暴和大风卷起巨浪,不断地侵蚀相对松软的石灰岩悬崖,并在其上形成了许多洞穴,这些洞穴不断被侵蚀变大,以致发展成海蚀拱桥(门)……

(2)与图甲比较,指出图乙的明显变化并说明其变化的自然原因。

(3)随着时间的推移,推测“十二使徒岩”海岸地带(景区)未来将发生的变化。

【答案】(1)在海浪的不断侵蚀下,海蚀拱桥(门)顶部最终倒塌,海蚀拱桥(门)外侧的部分形成形状各异的岩石柱,并从海岸岩体分离了出去,最终形成了“十二使徒岩”。

(2)明显变化:(石柱数量发生变化)一根石柱已成碎石。自然原因:海水波浪长期侵蚀着石柱的根基,使这根石柱倒塌并破碎。

(3)由于“十二使徒岩”继续受海风、海浪的侵蚀,未来“使徒岩”仍会继续倒塌(数量减少),并被海水搬运;同时,海水不断击打、侵蚀石灰岩海岸,使其后退的过程中,又有新的“使徒岩”形成。

12.(2023年安徽合肥开学考试)阅读图文材料,回答下列问题。

材料 罗布泊地区位于新疆塔里木盆地东缘,发育有初成、青年、成熟、衰亡等不同时期的雅丹地貌。在春秋季大风作用下,雅丹地貌头部不断坍塌后退,同时受到二次风流的影响,雅丹地貌尾部形成脊状。如图示意罗布泊地区雅丹地貌演化的成熟期(长垄状)景观。

(1)判测图示地区的主导风向,并说出理由。

(2)推测雅丹地貌由成熟期到衰亡期空间形态的变化,并分析原因。

【答案】(1)主导风向:东北风。理由:地表分布着西南—东北走向的风蚀通道(或长垄状地貌呈西南—东北走向分布);雅丹地貌西南部呈脊状,为雅丹地貌的尾部。

(2)形态变化:雅丹地貌间距增大,逐渐呈孤峰或柱状形态。原因:风经过风蚀通道所产生的旋涡和二次风流,会不断侵蚀雅丹地貌的两翼和尾部,使其体积缩小;进而导致风蚀通道加宽,雅丹地貌破碎瓦解。

2025版高考地理一轮复习微专题小练习专练20常见地貌类型和地貌的观察: 这是一份2025版高考地理一轮复习微专题小练习专练20常见地貌类型和地貌的观察,共3页。

2025版高考地理一轮总复习考点突破训练题第1部分自然地理第五章地表形态的塑造第一讲常见地貌类型塑造地表形态的力量地貌的观察考点一常见地貌类型: 这是一份2025版高考地理一轮总复习考点突破训练题第1部分自然地理第五章地表形态的塑造第一讲常见地貌类型塑造地表形态的力量地貌的观察考点一常见地貌类型,共6页。

2024届高考地理一轮复习第五章地表形态的塑造第一节常见地貌类型和地貌的观察练习含答案: 这是一份2024届高考地理一轮复习第五章地表形态的塑造第一节常见地貌类型和地貌的观察练习含答案,共6页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。