高中语文人教统编版选择性必修 下册12 *石钟山记教案及反思

展开

这是一份高中语文人教统编版选择性必修 下册12 *石钟山记教案及反思,共9页。教案主要包含了教学目标,教学重难点,课前准备,教学过程等内容,欢迎下载使用。

【教学目标】

1.品读文中三次“笑”的意趣,学习记叙、描写、议论相结合的写法。

2.探究苏轼“见闻之知”的思想价值及其局限,培养实事求是的科学态度和质疑精神。

3.多维度解读文本,运用其他学科知识解释石钟山得名由来,提升分析、推理能力。

【教学重难点】

1.品读文中三次“笑”的意趣,学习记叙、描写、议论相结合的写法。

2.探究苏轼“见闻之知”的思想价值及其局限,培养实事求是的科学态度和质疑精神。

【课前准备】

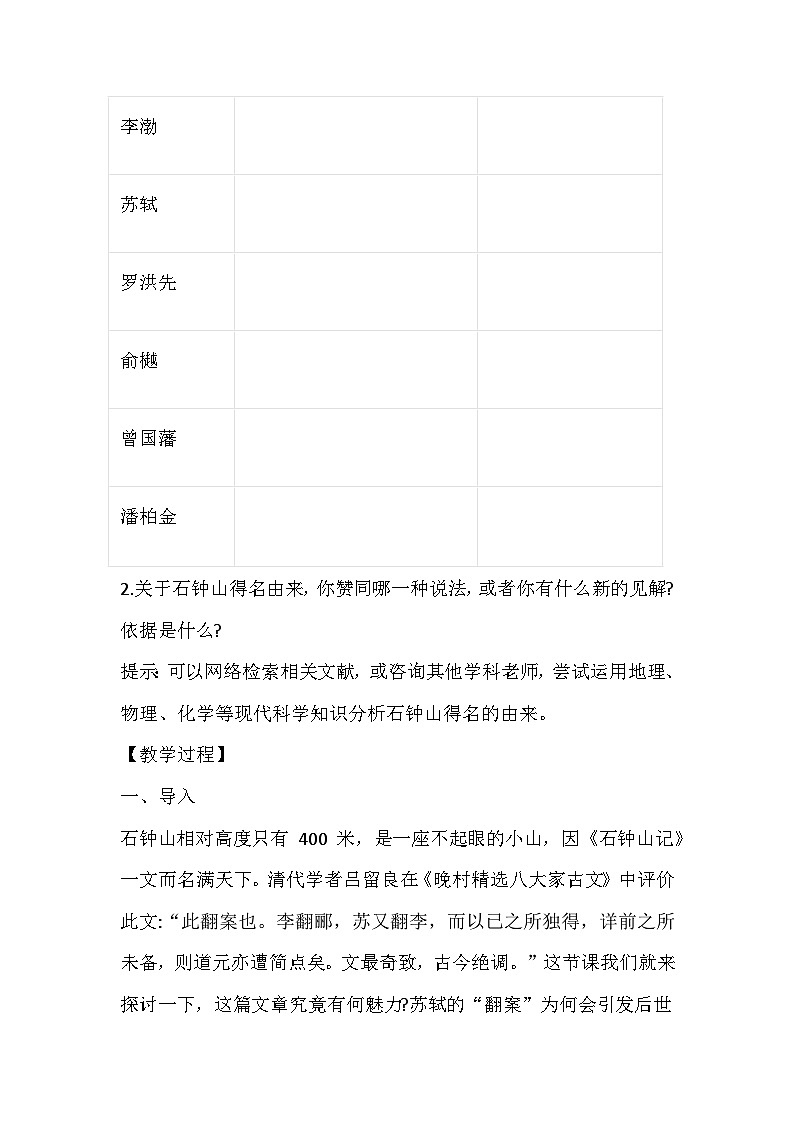

1.阅读历代学者实地考察石钟山的文章:唐·李渤《辨石钟山记》,明·罗洪先《游石钟山记》,清·俞樾《春在堂笔记》,清·曾国藩《石钟山名考异》,潘柏金《〈石钟山记>的前世后生》,完成下列表格。

2.关于石钟山得名由来,你赞同哪一种说法,或者你有什么新的见解?依据是什么?

提示:可以网络检索相关文献,或咨询其他学科老师,尝试运用地理、物理、化学等现代科学知识分析石钟山得名的由来。

【教学过程】

一、导入

石钟山相对高度只有 400 米,是一座不起眼的小山,因《石钟山记》一文而名满天下。清代学者吕留良在《晚村精选八大家古文》中评价此文:“此翻案也。李翻郦,苏又翻李,而以已之所独得,详前之所未备,则道元亦遭简点矣。文最奇致,古今绝调。”这节课我们就来探讨一下,这篇文章究竟有何魅力?苏轼的“翻案”为何会引发后世无数的争论?

二、细读文本,解析“三笑”蕴含的意趣

(一)文中写了苏轼的三次“笑”,找出来读一读,思考这三次“笑”的含义。学生讨论,老师适时点拨。)

寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉。余固笑而不信也。

明确:第一次“笑”,是因为小童的举动幼稚可笑。这个“笑”字体现出苏轼从容自信的神态。表面是笑寺僧和小童,实则是笑李渤,因为小童的举动是受李渤观点的影响。

因笑谓迈曰:“汝识之乎?噌吰者,周景王之无射也;窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也。

点拨:阅读文中描写实地考察石钟山过程的文字,注意环境描写的作用,联系苏轼夜探时的行为和心理来分析。

明确:

第二段夜探石钟山的过程,作者采用比喻、夸张、拟人等文学笔法,极力渲染夜景的阴森恐怖,令人毛骨悚然,凸显了实地考察的困难,为下文写释疑之后“笑”得轻松愉快、欣喜自豪埋下伏笔。

(2)苏轼克服困难最终找到事情真相,解开了心中的疑惑,推翻前人的谬误。这是一种胜利的笑,尤其是面对儿子苏迈而“笑”,把一个父亲在儿子面前掩饰不住的得意心情表现得活灵活现。

追问:你对“噌咗者,周景王之无射也;簌坎镗鞯者,魏庄子之歌钟也。古之人不余欺也!”这句话有怎样的感悟?

点拨:这里涉及两个典故,春秋时周景王为“宣布哲人之令德,示民轨仪”,命铸“无射”钟并把国家律文铭于其上;歌钟是春秋时郑国献给晋侯的礼物,晋侯分一半给有功之臣魏庄子。可见“无射”“歌钟”不是普通的乐器,是上层社会权力的象征,其演奏的音乐不仅有悦耳的旋律,还有宏大的气势,实为“洪钟”。

明确:苏轼由水石相搏发出的巨大声音联想到古代音乐,“无射”“歌钟”都是钟名,与郦道元“声如洪钟”的说法一致,所以他发出了“古之人不余欺也”的感叹。

苏轼之所以认为水石相搏的声音好听,是其心理作用,衬托出他找到真相的喜悦和兴奋。此外,苏轼对典故的熟稔,也是自身学识渊博的证明。

余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。

明确:这次的“笑”发生在苏轼考察石钟山之后的总结反思之时,是对李渤观点的彻底否定,是对李勃浅薄见解的嘲笑,流露出其自恃高明的心态,

(二)结合三个“笑”字在行文中的作用:思考:本文在写作手法上与一般游记是否相同?

明确:三次“笑”出现的情境各不相同第一次是对寺僧使小童持斧扣石的不以为然的“笑”,第二次是夜探发现真相后轻松愉悦的“笑”,第三次是总结反思时全然否定谬误的“笑”。

“笑”字贯穿文章的质疑-解疑-反思三部分内容,是行文的线索。

三次“笑也可看出本文区别于一般游记的写法:本文是一篇具有考辨性质的游记,与一般游记以景物描写为主,借景抒情、情景交融的传统写法截然不同,三“笑”把记叙、描写、议论有机结合起来,错综运用。特别是记叙、议论的运用,详述事实,证明观点,驳斥谬误具有鲜明的理性色彩。

(三)“三笑”背后体现了苏轼对问题的分析思考及探究,请用具体示例说明本文体现了苏轼怎样的精神?

示例1:质疑批判精神

郦道元认为石钟山得名的由来是“微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟”。苏轼基于生活经验对此提出异议,他认为仅仅是大石头与风浪的搏击是不可能声如洪钟的:对唐代李渤的“叩击”说,在苏轼看来,即使李渤亲自“访其遗踪”,但这种找两块石头敲击一下就得出结论的做法显得草率。苏轼博闻强识,同时还能够保持自己的独立思考。即使从寺僧那里看到,“叩击”说已经成为共识,苏轼仍然不迷信,不盲从这种质疑批判精神尤为可贵

示例2:科学实证精神

苏轼对于前人的质疑是严肃认真的,思考也是严谨的。这也是他要亲自探访解开疑惑找到真相的思想基础。他先去寺僧那里访谈,又在夜晚亲临现场探查。于暮夜月明,泛舟江上'徐而察之”,找到声音的源头,他并没有就此下结论,而是继续探查,发现“有大石当中流可坐百人,空中而多窍,与风水相吞吐……’此刻听到“竅坎镗鞯之声”,与刚才的“噌咗声相应,“如乐作焉”,至此真相大白。苏轼通过周密的考察,目见耳闻,全面判断,才得出自己的结论。

示例3:渴求真理、勇于探索的精神

苏轼的考察不是轻而易举的,既要克服外在的困难,又要战胜内心的恐惧。文中对此有生动的描写:“暮夜月明,独与迈乘小舟,至绝壁下。大石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人;而山上栖鹘,闻人声亦惊起,磔磔云霄间;又有若老人咳且笑于山谷中者,或曰此鹳鹤也。这种阴森可怖的场景,解释了“士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下”的原因。苏轼在实地考察中体现出来的勇气和魄力,让人由衷地钦佩。

小结:苏轼通过亲身实践,找到真相,由此发出了强烈的感慨:“事不目见耳闻,而臆断其有,可乎?”这句话点明全文主旨,苏轼记游不是为了纪念一段旅途,而是在于表达见解引发思考,这体现了苏轼实事求是的科学态度和质疑批判精神。这正是本文留给后人的最大的思想财富。

三、阅读比较,探究苏轼“见闻之知”的思想价值及其局限

(一)阅读李渤《辨石钟山记》,你认为李渤是否应该被嘲笑?请结合具体文句谈看法。

点拨:抓住文中描写考察过程的关键词句,比较李渤的考察过程及写作意图与苏轼有何异同。

明确:李渤被嘲笑实属冤枉。

(1)李渤在辨石钟山记》中,写自己是“幽栖”于此地的,说明李渤对石钟山的熟悉程度要大于路过的苏轼。

(2)李渤的观点并不是臆断的,也是经过亲自考察之后才得出的结论,而且李渤的考察“跻崖穿洞”“询诸水滨”,苏轼的考察只是旁观,前者更细致,更深人。

(3)李渤写此文是为了“聊刊前谬”,其勇于纠正前人谬误的认真态度和批判精神与苏轼如出辙,同时李渤的“留遣将来”的谦逊也显得境界高于苏轼。因此李渤不仅不该被嘲笑,反而应该受到赞扬。

(二)通过课前概括罗洪先《游石钟山记》俞樾《春在堂笔记》、曾国藩《石钟山名考异》等文章的观点及依据,你认为苏轼亦为后人所笑,原因是什么?苏轼的考察存在哪些问题?

明确:

(1)苏轼考察的时间是“暮夜月明”之时,夜晚的能见度有限。

(2)苏轼只考察了一次,看到的是一时一刻的石钟山,考察不够全面,应该在不同季节、不同时刻多去几次。

(3)苏轼忽略了郦道元所处的北魏,与李渤所处的唐代以及自己所处的宋代,三人所处三个不同时代,石钟山山体结构和石质可能会发生变化,苏轼没有用发展的眼光看待问题。

学生讨论,回答能言之成理即可。

(三)分小组讨论,探究苏轼“见闻之知观点的思想价值及其局限。

苏轼对石钟山的考察存在纰漏,那么,你认为苏轼基于此次考察得出的“见闻之知”的认识是否可靠呢?请说明理由。明确:苏轼的结论确有可商榷之处。他注重“目见耳闻”,近距离地观察事物,获得更直观的印象及第一手资料,值得肯定。

但“见闻之知”也存在问题:

(1)眼见不一定为实,例如“海市蛰楼”“杯弓蛇影”;

(2)“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,直接的观察角度不同,结论也不一样;

(3)观察者的主观性在所难免,不同的人观察石钟山后得出的结论并不相同。

小结 :“见闻之知”固然比“主观臆断”可靠,但局限性也显而易见。为了更全面、更客观、更科学地认识事物,我们不仅要有直接经验也要借鉴他人的经验,特别是书本知识,应对问题做全面的考量。

四、多维度解读,运用多学科知识解释石钟山得名的由来

对石钟山得名的由来,你赞同哪一种说法?或者你有什么新见解?依据是什么?

学生依据课前网络检索和阅读的相关文献,以及请教相关学科老师,分享运用地理、物理、化学等现代科学知识,分析石钟山特有的声音及外形的成因,推理判断石钟山得名由来,提出自己的看法,能够自圆其说即可。老师点评,注意把握原则:观点明确,有理有据,表达清晰;科学知识的理解是否准确,思维方法的运用是否恰当;可以让学生相互纠正。)

五、课堂总结

文学家靠心灵和情感感知世界,科学家用实证和逻辑感知世界。《石钟山记》用文学笔法记录了一次具有科学性质的实证探究,在文中文学和科学发生了奇妙的交叉,引发了无数后人的研究兴趣。当今时代的发展,让文学和科学的联系更加紧密,但对真理的发现与探索则是曲折而漫长的,因此我们需要具备多方面的知识和文化素养,才能更全面地认识事物,做出更好的判断。

六、布置作业

1.对于石钟山得名的由来,请你运用地理物理、化学等现代科学知识进行分析,写一篇200 字左右的说明文。要求:观点明确,有理有据,表达清晰、有条理。

2.苏轼为何对石钟山的命名感兴趣?深层的原因是什么?请联系“王安石新法之争”及“乌台诗案”等历史背景知识,分析本文的写作意图写一篇 700 字左右的文章

作者

石钟山得名由来

作者的依据

郦道元

李渤

苏轼

罗洪先

俞樾

曾国藩

潘柏金

相关教案

这是一份语文选择性必修 下册12 *石钟山记教学设计及反思,共7页。教案主要包含了情景导入,课前预习任务检测,课中学习任务一,课中学习任务二,课中学习任务三,课堂总结等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教统编版选择性必修 下册12 *石钟山记教案设计,共3页。教案主要包含了教学目标等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中语文人教统编版选择性必修 下册12 *石钟山记教案,共8页。教案主要包含了新课导入,巩固提升等内容,欢迎下载使用。