12、中考语文:语言表达要简明准确生动得体 (课件)2024年中考语文冲刺专项 统编版

展开简,即简要、简洁;明,即明白,清楚。“简”反映了量的要求,即说话要尽可能简洁,不能啰唆;“明”含有效果方面的要求,就是意思要表述得清晰,使对方能够明白无误地接受。用一句话来概括,简明就是用简洁的语言,传递尽可能多的信息,达到尽可能高的准确度。不啰嗦、无语病

方法一:围绕中心,突出重点。

要做到语言简明,首先是每一句话都要围绕既定中心,不要节外生枝,游离中心和话题的内容应删去。

(一)语言简明 最近我发现,鱼尾纹已悄然爬上了妈妈的眼角。我拿出了平日好不容易积攒下来的零用钱,跑到商店里,想给妈妈买支眼霜。各种品牌的眼霜看得我眼花缭乱,昂贵的价格更让我感到囊中羞涩。我想,眼霜那么贵,利润一定很高,看来卖化妆品能挣不少钱呢!最后,我只好失落地走出了商店。

这一段写“我”去商店里给妈妈买眼霜,表现“我”对妈妈的感恩之情。文中画线句子偏离中心,分散了叙事的主题,使语段不明了,应该删掉。

小结:要想做到“语言简明”必须对文字进行修剪,只保留能突出中心的文字,删掉那些偏离中心的文字。

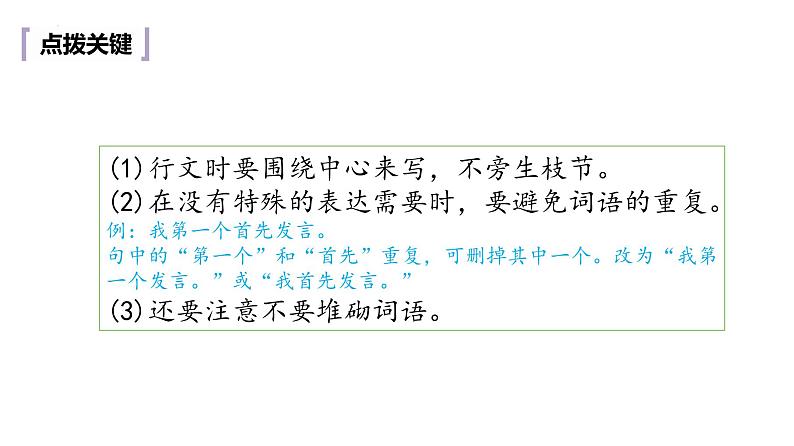

(1)行文时要围绕中心来写,不旁生枝节。(2)在没有特殊的表达需要时,要避免词语的重复。例:我第一个首先发言。句中的“第一个”和“首先”重复,可删掉其中一个。改为“我第一个发言。”或“我首先发言。”(3)还要注意不要堆砌词语。

为了进一步弘扬优秀传统文化,提高同学们的国学素养,校学生会定于10月18日下午4点,在学校报告厅举办“走近孔子”读书交流会。届时,在孔子研究领域享有极高盛誉的孙荣教授将莅临指导,并向各班赠送其最新出版的研究专著。请各班班委推荐两名同学在交流会中发言,并告知他们一定务必按时到会。 为了表达规范、简明,在不改变语意的前提下,文中要删掉两个词语,分别是____和____。

文中“极高”与“盛”语义重复,都是用来形容教授名声之高的;“务必”已有必须、一定要之意,与“一定”词义相仿。因此,要删掉的词语一为“极高”,一为“一定”或“务必”中的一个。

巧用替代法——善于概括,巧用指代

无论是书面表达还是口头表达,都不能只是具体叙述而不作必要的概括。只有把必要的叙述和概括结合起来,表达才能简明。再者,运用必要的复指成分,可避免啰嗦。(换个词,别重复)

消除歧义法——避免含糊,消除歧义

1.读音不同造成歧义 汉字绝大多数是单音的,但也有一些字词是多音的,这种多音的字词在口语表达时不会造成歧义,但在书面表达时有时会造成歧义。例如: ①这个人的头发长得奇怪。 ②好a读书不好b读书。 例①中的“长”字是一个多音字,既可读zhǎng,作动词用;又可读cháng,作形容词用。在句中“长”字读音不同时,意思显然不一样。 例②中的“好”字也是一个多音字,既可读hǎ,“易于,便于”的意思;又可读hà,“喜爱、喜欢”的意思。“好a”和“好b”两者读音互异时,句子的意思就不同。

2.重音不同造成歧义 朗读时因对句中词语的重音停顿不同,整句话的意思就会不一样。这种情况在口语表达时不一定会出现歧义,但在书面表达时会出现歧义。例如: ①你为什么打他? ②天亮时,我想起来了。 例①中朗读的重音分别停在“打”和停在“他”时,整句话的意思就不一样了。如果停在“打”,那说明不应该动手打,而应该采取其他的方法好好教育;如果停在“他”,那说明该打的对象不是“他”,而应该是其他人。 同样,例②中朗读的重音分别停在“想”和停在“起来”时,整句话的意思也不一样了。如果停在“想”,那意思是回忆起什么来了;如果停在“起来”,那是想起身、起床的意思了。

3.停顿不同造成歧义 有时句子因停顿的地方不同,会引起意义上的差别,这在口语中不会造成歧义,但在书面表达时会引起歧义。例如: ① a.这份报告,我写/不好。b.这份报告,我/写不好。 ② a.你说不过他/也得说。 b.你说/不过他也得说。 例①因停顿不同,就表达出了两种意思。a句表示不赞成自己写这份报告;b句表示自己没把握把这份报告写成功。 例②同样因停顿不同,句子含有两种意思。a句表示“你”必须得说,是指“你”一个人说;b句是指“你”和“他”两个人都得说。

4.同音词混淆造成歧义 同音词在书面表达时不会出现歧义,但在口语表达时易发生混淆,造成歧义。例如: ①这女孩子有点儿jiā qì。 ②这种食物可以zhì’ái。 例①中的jiā qì既可指“骄气”,又可指“娇气”。 例②中的zhì’ái既可指“致癌”,又可指“治癌”。 5.词的多义性造成歧义 汉语中的词绝大多数是多义的,但它们进入具体的语境后,词义就变得单一了。然而有些词语在进入句子后,它的多义现象并未消除,因而引起歧义。例如: ①王大夫看病去了。 ②这辆自行车没有锁。 例①中的“看病”既可指给病人医治疾病,又可指找医生给自己看病。 例②中的“锁”既可作名词,“锁链”的意思;又可作动词,指给自行车上锁。

6.结构、层次划分的不同造成歧义 有时因短语结构关系的不固定而造成歧义和一个语段不同层次的划分而造成歧义,两者很难分得清楚。 A. 结构不固定产生歧义。一类词语与另外一类词语组合,产生的关系可能不止一种,但由于词义的相互制约常不可能产生多种关系。如果在具体的语言环境中,短语仍保留了多种结构关系,那就会产生歧义。例如: ①研究方法十分重要。 ②开会吧,学生家长都到齐了。 例①中的“研究方法”是指研究的方法(偏正关系),还是指研究某种方法(动宾关系),因结构关系的不固定产生歧义。 例②中的“学生家长”是指学生和家长(联合关系),还是指学生的家长(偏正关系),结构不固定也产生了歧义。 B.层次切分不同造成歧义。一个语段在进行层次分析时,如果出现不同的切分方法产生不同的意思,就出现了歧义。例如: ①赞成李老师的建议。 ②咬死了猎人的狗。

7.语义关系不明造成歧义 语义关系不明确,主要指施受关系不清、领属关系不清和修饰关系不清。 A. 施受关系不清。例如: ①反对的是少数人。 ②这个人连老师也不认识。 例①“反对的”本身有两种解释:所反对的和反对的。如果把“少数人”当作是受事者,那意思是“反对少数人”;如果把“少数人”当作是施事者,那意思是“少数人反对”。 例②如果把“老师”当作是受事者,那意思是“这个人不认识老师”;如果把“老师”当作是施事者,则是“老师不认识这个人”。 B.领属关系不清。例如: ①我们图书馆收藏了著名学者章炳麟的书。 ②要研究杜甫,就要力争阅读杜甫的全部论著。 例①中的“章炳麟的书”是指他写的书,还是指他收藏的书,因领属关系不明确,引起歧义。 例②中“杜甫的全部论著”是指杜甫所作的论著,还是指有关评论杜甫的全部论著,也因领属关系不明确,产生歧义。

7.语义关系不明造成歧义 C. 修饰关系不清。例如: ①局长嘱咐几个学校的领导,新学期工作一定要有新的起色。 ②走进新建的师范学校的实验大楼,我感到很受鼓舞,很想上这儿来学习。 例①因“几个学校的领导”中的“几个”修饰不明确,造成指“几个不同学校的领导”还是指“同一个学校的几个领导”意思不明确。 例②“新建的”是修饰“师范学校”还是修饰“实验大楼”关系不确定,造成歧义。

8.省略不当造成歧义 在有一定语境的上下文里,某些句子成分是可以省略的,但是如果省略不当,就会引起歧义。例如: ①我看见张原扶着一位老人走下车来,手上提着一个黑色皮包。 ②张翔剪了一个纸人,在蜡烛前左右移动。 例①中的第二个分句里,因主语省略不当造成歧义,“手上提着一个黑色皮包”的究竟是“张原”还是那位“老人”呢?不明确。 例②中同样因主语省略不当,造成“在蜡烛前左右移动”的是“张翔”还是“纸人”意思不明确。

9.指代不明造成歧义 ①搜集史料不容易,鉴定和运用史料更不容易,中国过去的大部分史学家主要力量就用在这方面。 ②欣赏一首好诗不容易,创作一首好诗更不简单,小李对诗歌情有独钟,因此,他平时在这方面做了不少努力。 例①中的“这方面”指代不明,是指代“搜集史料”呢,还是指代“鉴定和运用史料”呢? 例②中的“这方面”也指代不明,是指代“欣赏一首好诗”呢,还是指代“创作一首好诗”呢?

10.“和”、“对”、“在”等词引起歧义 A. “和”字引起歧义。“和”用来连接两个并列的结构,容易造成界限不清,引起歧义。例如: ①王小刚和赵小花的爸爸到学校里来了。 ②我动员弟弟和爷爷下月五号一道去城里。 例①可理解为“赵小花的爸爸和王小刚”两个人来学校了,也可理解为“王小刚的爸爸”和“赵小花的爸爸”两个人来学校了。 例②可理解为一道去城里的是“弟弟和爷爷”两个人,也可理解为一道去城里的是“我、弟弟和爷爷”三个人。 B. “对”字引起歧义。例如: ①对学生会提的建议,我们举双手赞成。 ②塞族武装对北约联合部队的进攻是早有准备。 例①中的“建议”是学生会提出的,还是针对学生会而提出的,意思不明确。 例②中是指塞族武装进攻北约联合部队呢,还是指北约联合部队进攻塞族武装呢?意思不明确。

10.“和”、“对”、“在”等词引起歧义 C. “在”字引起歧义。介词“在”与方位名词组成“在……上”、“在……中”等来表示方位时,会引起歧义。例如: ①小王在火车上写字。 ②他在水中做实验。 例①可以表示把字写在火车上面,也可以表示在火车里把字写在别的什么东西上。 例②可以是他整个人在水里操作实验,也可以是他在水外而实验操作在水中完成,意思不明确。

11.缺少标点造成歧义 有时句子因缺少标点符号,造成在不同的地方停顿,会出现截然相反的理解,这与前面因停顿不同造成歧义有相似之处。例如: 无鱼肉也可无鸡鸭也可青菜豆腐不可少分文不取 例句因缺少标点就造成两种截然不同的理解: a.无鱼,肉也可;无鸡,鸭也可;青菜豆腐不可。少分文不取。 b.无鱼肉,也可;无鸡鸭,也可;青菜豆腐不可少。分文不取。

12.缺少必要的限制造成歧义 几个事物是合在一起有某种情况,还是分开来有某种情况,要表示清楚。如果让人感到似乎是合在一起的,又似乎是分开来的,就会产生歧义。例如: 路面宽阔,可供四辆大型汽车同时行驶,两侧还有两米多宽的人行道。 例句中的“两侧还有两米多宽的人行道”,是两侧“一共有两米多宽”,还是每侧“有两米多宽”?因没有明确限制,意思不明确。

13.缺少必要的关联词语造成歧义 汉语中的许多句子,可以靠意义来组合,这样也就不用关联词语。可有些句子,因缺乏必要的关联词语,或虽用了关联词语,但把关联词语省去了一部分,因而造成歧义。例如: ①他未按学生会的决定,把比赛日期告诉给对方,以致产生了误会。 ②只要你单位同意,报销旅差费、安排住处、领取大会出席证的问题可由我们解决。 例①因缺少必要的关联词,从而造成有两种理解。一种是学生会让他“把比赛日期告诉给对方”,但他没有告诉。第二种是学生会决定比赛日期实行保密,但是他却违背学生会的决定,而“把比赛日期告诉给了对方”。 例②由于缺乏和“只要”相呼应的关联词,由此导致双方责任不明,造成至少有三种理解。

借助书面方法消除歧义 譬如可以通过增设语境、调换词语、变更语序、增加修饰语、添加标点符号和添加关联词等方法来消除歧义。例如: ①我去上课。 可以利用加插词语的方法把句子的意思表达清楚。“我去(给学生)上课”或“我去(听老师)上课”。 ②他站在广场上,一边站着一个孩子。 可以利用改换词语的方法把句子的意思表达清楚,“他站在广场上,两边各站着一个孩子”或“他站在广场上,旁边站着一个孩子”。 ③我要热饭。 可以利用创设语境的方法把句子的意思表达清楚。“我要热饭,(不去洗菜)”或“我要热饭,(不要冷饭)”。 ④围剿土匪的部队。 可以利用改变结构的方法把句子的意思表达清楚。“土匪的部队被围剿”或“部队围剿土匪”。

这一知识点主要考查对联与场景的对应,要求选对应恰当的一项。此类题常常设置了一个生活化的情境,体现出语文在社会文化生活中的应用性。在解题时,要体会诗句或对联的内涵,体会其描绘的意境、表达的情感、表述的意义。此类题也常常以文化常识为设题材料,如传统节日、历史人物、名胜风景等,备考复习时要注意分类积累。在考试时,也可在材料中筛选出相关的词语,与选项内容一对照,分析异同,从而得出正确答案。

1.学校排球队在校际比赛中失利,老师想写两句话来鼓励队员们,以下内容合适的一项是 ( )。A.羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。B.枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草。C.旧巢共是衔泥燕,飞上枝头变凤凰。D.江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

题干是“学校排球队在校际比赛中失利,老师想写两句话来鼓励队员们”,“江东子弟多才俊,卷土重来未可知”意思是:江东子弟人才济济,若能重整旗鼓卷土杀回,楚汉相争,谁输谁赢还很难说。给人一种面对困难不屈不挠的信心。A.羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。表达戍边士兵的思乡之情。B.枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草。意思是:枝头上的柳絮随风远去,愈来愈少;普天之下,哪里没有青青芳草呢。与勉励失败无关。C.旧巢共是衔泥燕,飞上枝头变凤凰。写衔泥燕子,飞上枝头,不仅地位提高了,形象也变了,成了凤凰。写的是陈圆圆身份的不同。

2.有同学生活中比较浪费,老师想劝勉他厉行节约,以下最合适的一句是( )。A.士志于道而耻恶衣恶食者,未足与议也B.君子寡欲则不役于物,可以直道而行C.俭,德之共也;侈,恶之大也D.以耕读为本,以勤俭为德

A.“士志于道而耻恶衣恶食者,未足与议也”意思是:一个人立志追求真理,却又以穿粗布吃淡饭为耻辱,这种人是不值得与他谈论道的。这句话是说心中有道,志于求仁才是最重要的,只讲物欲要求的生活是不完全的,是低层次的;没有充实精神的物欲要求是空虚的,心灵空虚的人就如一具行尸走肉。只有对精神层次的追求超过于对物质的追求时,我们的生命才会富有价值和意义。本句与厉行节约不相关,不合适。B. “君子寡欲则不役于物,可以直道而行”意思是:君子不贪心就不被外物所役使,就可以走直道。语出北宋司马光的《温国文正司马公文集》,认为,具有好品德的人都有俭朴的作风,而好的品德正是从俭朴中产生出来的。本句与厉行节约不相关,不合适。C.“俭,德之共也;侈,恶之大也”意思是:节俭是一切美德中最大的德,奢侈是一切恶行中最大的恶。可以用来劝勉人厉行节约,合适。D.“以耕读为本,以勤俭为德”意思是:以耕种、读书为根本,以勤奋、节俭为品德。语境是学生浪费,老师劝勉其厉行节约,不合适。

“鲜明”就是要明确、合理地表情达意。能用富有感情色彩的词语和不同语气的句子表明自己的观点和态度,表达的观点要明确而不含糊,感情色彩要鲜明,不能模棱两可。 “生动”是就表达效果来说的,指能用形象、传神、鲜活的词句使所描述的对象可感可亲。 这类题目实际上是一种综合性、实践性很强的考查题目,从多种角度赏析句子的表达效果的命题,注重了语言运用的实际情境,是新高考命题理念的鲜明体现。

解题策略:1.认真审题,看清题目要求。2.根据题目要求,观察材料内容,分析其表达方面突出之处,如用词、句式、修辞等。3.结合材料,分点分析。

3.拖延症的表现是,在能够预料后果不良的情况下,仍然把计划要做的事情一再推迟。请运用比喻、比拟的修辞手法写出拖延症的危害。不超过40个字。

答案:拖延症是生命的盗贼,它会在不知不觉中,盗取你的热情,偷走你的机会。

解析:由题干来看,“拖延症”的表现为“在能够预料后果不良的情况下,仍然把计划要做的事情一再推迟”,据此可分析出“拖延症”的危害:会使计划落空,会使理想付诸东流,会使本来可以成功的事情失败,而且会使人明知犯了错误还不改正。答题时运用比喻、比拟的修辞手法把上述危害表述出来即可。

日常交际中,注意礼貌用语、讲究措辞文雅是中华民族的优良传统。汉语中不少词语有明显的表意倾向性,用于自谦的,称谦辞;用于对他人表示敬意的,称敬辞。谦辞和敬辞都有其特定的使用对象和使用范围,只有分清了使用对象和使用范围,才能言随旨遣。

1.“家大舍小令外人”:自己亲属中的长辈、年长的平辈,如家父、家慈、家兄等。亲属中比自己辈分低或年纪小的亲属,如舍妹、舍侄等。称对方的亲属或有关系的人,如令堂、令嬡等。2.用“小”“拙”“鄙”“寒”“愚"等字表谦。“小”:渺小低微的。(如小女,称自己的女儿)“拙”:愚笨拙劣的。(如拙荆,称自己的妻子)“鄙”:粗鄙浅陋的。(如鄙人,谦称自己)“寒”:穷困贫苦的。(如寒舍,称自己的家)“愚”:愚昧无知的。(如愚见,称自己的意见)

3.用“贵”“尊”等字表敬。“贵”:尊贵的。(如贵庚,称别人年龄)“高”:高明的。(如高见,称对方见解)“贤”:贤能的。(如贤弟,称比自已小的男子)“尊”:尊贵的。(如尊姓,问对方的姓)“光”:光耀的。(如光临,称别人的到来)“华”:光耀美丽。(如华诞,称对方生日)“雅”:规范、高尚。(如雅正,表示请对方指正)‘惠”:仁爱、宽厚。(如惠顾,称对方到自己这里来)“鼎”:显赫、盛大。(如鼎力,对对方的帮助表示感谢)有时题目选用的词语文言文色彩较重,如“哂”“赐正”“忝”等,对缺乏文化积淀的考生来说,有一定难度,因此考生在复习时要多做积累.勤加练习,注意培养语感。

4.下列各句中,表达不得体的一项是 ( )A.使用公筷广告:长筷短筷,筷筷都是你我的爱。B.论文答辩致谢语:感谢聆听,敬请专家评委指教。C.垃圾分类宣传语:各得其所,细微处的文明之光。D.经典阅读推荐:智慧火源,值得为之付出热忱。

B项,“感谢聆听”错误。聆听,多用于书面语,常指仔细注意地听。该词是谦词,应对自己使用,对方是答辩专家,在表达感谢时应使用敬辞。

受张老师邀请来母校参加“红学社”筹备工作,我深感荣幸,将惠赠“红学社”几本新书。作为张老师的高足,虽然俗务缠身,一定不吝赐教,鼎力相助。衷心希望“红学社”越办越好,帮助更多年轻学子忝列红学爱好者的行列。下面我来谈谈《红楼梦》的阅读。这本书内容丰富,需要读者反复阅读才能得其精要。但对于中学生而言, ① 。为什么这么说呢?这个浅尝辄止也算是初步了解,初读者也许因为年纪轻阅历少,的确有很多知之不详的地方,但是这个初读可以为以后的深入阅读打一个基础。《红楼梦》成为家喻户晓的经典,一个重要的原因是 ② ,这些鲜活的人物形象是小说的灵魂,他们的一言一行,构成了红楼梦丰富多彩的生活画卷。 ③ :无论是林黛玉的风华绝代,薛宝钗的古典传统,还是史湘云的英豪阔朗,薛宝琴的见多识广……这些女性形象,每一笔不重复,每一个人物一出场就带着她的全世界而来。

1.第一段文字有五处表达不得体,请指出并改正。(1)将___________改为___________(2)将___________改为___________(3)将___________改为___________(4)将___________改为___________(5)将___________改为___________

2.请在第二段横线处补写恰当的语句,使语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

1.第一段文字有五处表达不得体,请指出并改正。(1)将___________改为______敬赠_____(2)将___________改为______学生_____(3)将___________改为______知无不言____(4)将___________改为______全力/竭力_____(5)将___________改为______加入__

2.示例:①浅尝辄止未尝不可;②塑造了许多鲜活的人物形象;③其中的女性形象各具个性

口语交际、语言表达简明连贯得体、仿写与拟写-中考语文第一轮复习课件PPT: 这是一份口语交际、语言表达简明连贯得体、仿写与拟写-中考语文第一轮复习课件PPT,共60页。PPT课件主要包含了大足石刻,持等待您的回信,传效果,海浪是糊涂虫,把很美很美的贝壳,忘在了沙滩上,上联贴到右边等内容,欢迎下载使用。

中考语文三轮冲刺:语言表达得体 课件: 这是一份中考语文三轮冲刺:语言表达得体 课件,共34页。PPT课件主要包含了语言运用之得体,考考你,你知道多少,尊称类,谦称类,常用客套话,生活场合等内容,欢迎下载使用。

2023年中考语文三轮冲刺梳理:语言表达简明、准确、鲜明、生动 课件: 这是一份2023年中考语文三轮冲刺梳理:语言表达简明、准确、鲜明、生动 课件,共27页。PPT课件主要包含了语言简明三法,语言准确三法,语言鲜明三法,语言生动三法,一词语选用要恰当,二句式选择要恰当等内容,欢迎下载使用。