高考语文一轮复习课时练习 板块6 古诗词阅读与鉴赏 课时57 赏析表达技巧(二)(含解析)

展开课时57 赏析表达技巧(二)

——精准判断,精析效果

复习任务 1.赏析描写、抒情和结构技巧。2.掌握表达技巧题的审答规范。

考情微观 知识图要 均见课时56

活动一 赏析描写、抒情和结构技巧

(一)赏析描写技巧

描写就是通过一定的写作手段(如生动形象的语言、朴素直白的对话),把人物或景物的状态具体形象地描绘出来。这是文学写作常用的表达方式。描写的作用是再现自然景色、事物情状,描绘人物的形貌及内心世界,使人物活动的环境具体化。它所追求的表达效果是用文字绘形绘声绘色地再现客观事物的“样子”,让读者如见其人,如闻其声,如临其境。根据对象不同,描写主要有景物描写和人物描写两类。

1.景物描写

其技巧主要有:

(1)写景角度:①观察顺序,如由近及远、由外至内、由高到低等;②感官角度,如视听结合、味觉与触觉等;③色彩角度,如暖色调、冷色调。

(2)描写方法,主要有动静结合、虚实结合、正侧结合、白描、细节描写等。

(3)修辞手法,如比喻、比拟等。

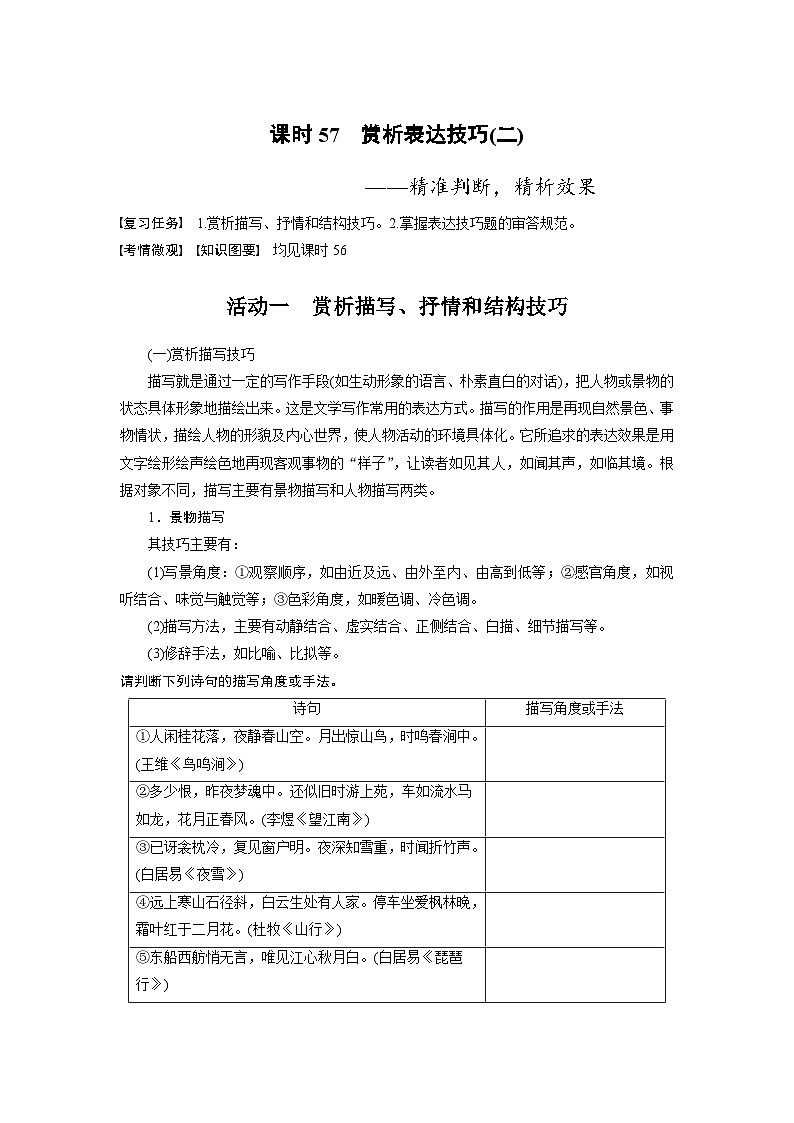

请判断下列诗句的描写角度或手法。

诗句 | 描写角度或手法 |

①人闲桂花落,夜静春山空。月出惊山鸟,时鸣春涧中。(王维《鸟鸣涧》) |

|

②多少恨,昨夜梦魂中。还似旧时游上苑,车如流水马如龙,花月正春风。(李煜《望江南》) |

|

③已讶衾枕冷,复见窗户明。夜深知雪重,时闻折竹声。(白居易《夜雪》) |

|

④远上寒山石径斜,白云生处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。(杜牧《山行》) |

|

⑤东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。(白居易《琵琶行》) |

|

⑥两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。(杜甫《绝句》) |

|

答案 ①动静结合、以动衬静 ②虚实结合 ③触觉、视觉、听觉结合,侧面烘托 ④远近结合、高低结合 ⑤侧面描写 ⑥视听结合、绘声绘色

2.人物描写

人物描写技巧同散文、小说中描写一样,有正面描写(肖像、语言、动作、心理、神态及细节描写)、侧面描写(通过他人与环境衬托)等。就古诗而言,更看重动作、肖像、细节描写与环境烘托。

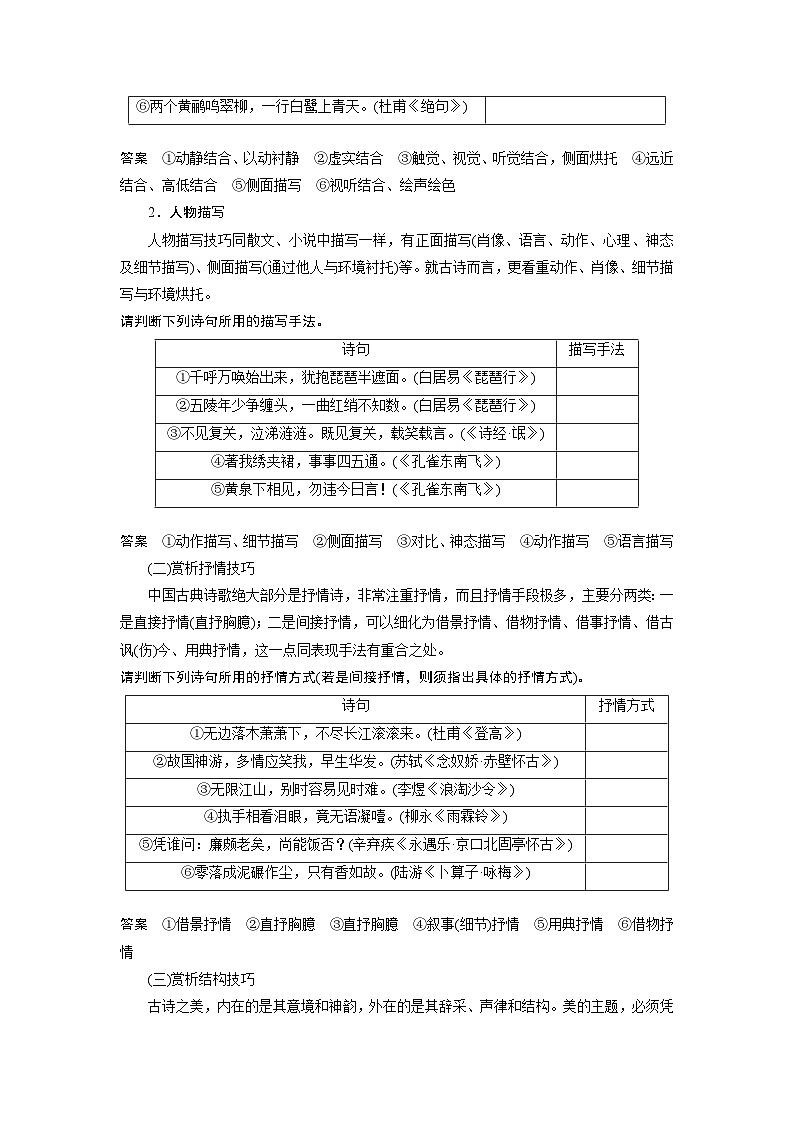

请判断下列诗句所用的描写手法。

诗句 | 描写手法 |

①千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。(白居易《琵琶行》) |

|

②五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。(白居易《琵琶行》) |

|

③不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言。(《诗经·氓》) |

|

④著我绣夹裙,事事四五通。(《孔雀东南飞》) |

|

⑤黄泉下相见,勿违今日言!(《孔雀东南飞》) |

|

答案 ①动作描写、细节描写 ②侧面描写 ③对比、神态描写 ④动作描写 ⑤语言描写

(二)赏析抒情技巧

中国古典诗歌绝大部分是抒情诗,非常注重抒情,而且抒情手段极多,主要分两类:一是直接抒情(直抒胸臆);二是间接抒情,可以细化为借景抒情、借物抒情、借事抒情、借古讽(伤)今、用典抒情,这一点同表现手法有重合之处。

请判断下列诗句所用的抒情方式(若是间接抒情,则须指出具体的抒情方式)。

诗句 | 抒情方式 |

①无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。(杜甫《登高》) |

|

②故国神游,多情应笑我,早生华发。(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》) |

|

③无限江山,别时容易见时难。(李煜《浪淘沙令》) |

|

④执手相看泪眼,竟无语凝噎。(柳永《雨霖铃》) |

|

⑤凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?(辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》) |

|

⑥零落成泥碾作尘,只有香如故。(陆游《卜算子·咏梅》) |

|

答案 ①借景抒情 ②直抒胸臆 ③直抒胸臆 ④叙事(细节)抒情 ⑤用典抒情 ⑥借物抒情

(三)赏析结构技巧

古诗之美,内在的是其意境和神韵,外在的是其辞采、声律和结构。美的主题,必须凭借美的组织形式,才能激发出审美感受。在外在形式上,结构是极其重要的一个方面。它既体现了诗人的写作思路,又承载着诗歌的思想内容和诗人的思想感情。因此,鉴赏诗歌,除了赏析语言技法之外,我们还要了解诗歌的一般结构特点,以便快速敏锐地整体把握诗歌。

古典诗歌的思路大都是由景到情,由景到理,由事到理,而近体诗的结构是:起—承—转—合。

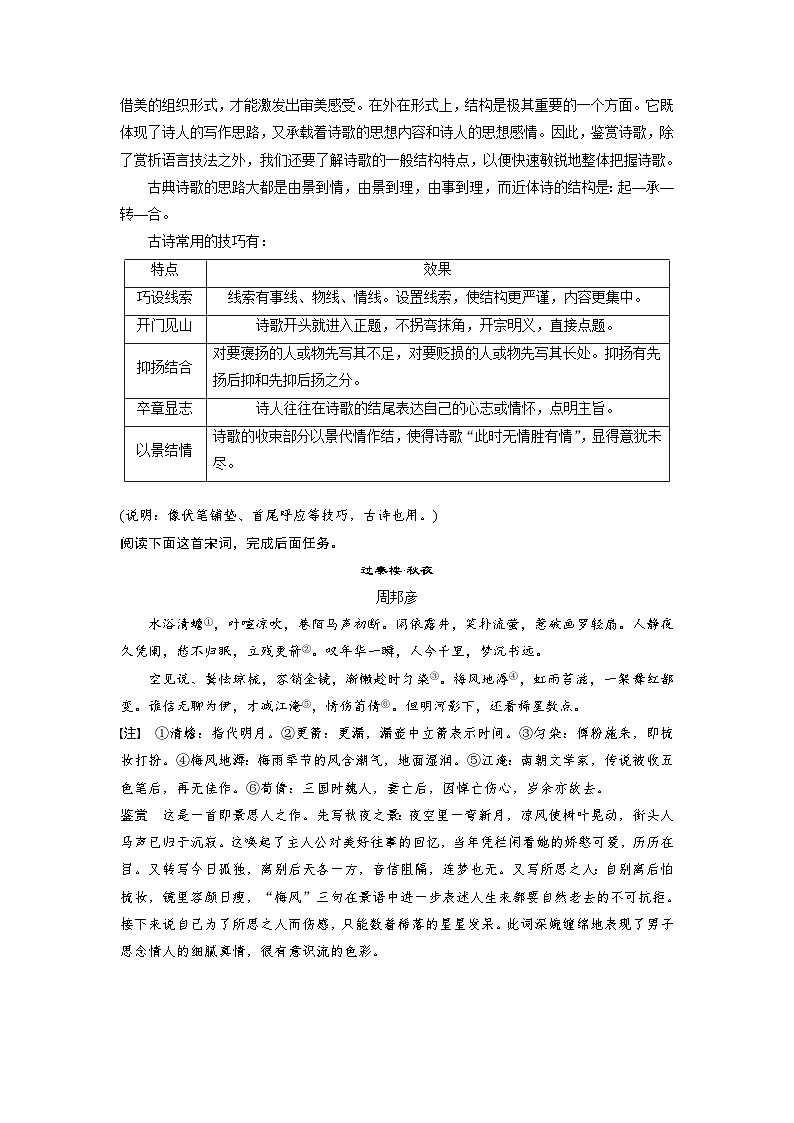

古诗常用的技巧有:

特点 | 效果 |

巧设线索 | 线索有事线、物线、情线。设置线索,使结构更严谨,内容更集中。 |

开门见山 | 诗歌开头就进入正题,不拐弯抹角,开宗明义,直接点题。 |

抑扬结合 | 对要褒扬的人或物先写其不足,对要贬损的人或物先写其长处。抑扬有先扬后抑和先抑后扬之分。 |

卒章显志 | 诗人往往在诗歌的结尾表达自己的心志或情怀,点明主旨。 |

以景结情 | 诗歌的收束部分以景代情作结,使得诗歌“此时无情胜有情”,显得意犹未尽。 |

(说明:像伏笔铺垫、首尾呼应等技巧,古诗也用。)

阅读下面这首宋词,完成后面任务。

过秦楼·秋夜

周邦彦

水浴清蟾①,叶喧凉吹,巷陌马声初断。闲依露井,笑扑流萤,惹破画罗轻扇。人静夜久凭阑,愁不归眠,立残更箭②。叹年华一瞬,人今千里,梦沉书远。

空见说、鬓怯琼梳,容销金镜,渐懒趁时匀染③。梅风地溽④,虹雨苔滋,一架舞红都变。谁信无聊为伊,才减江淹⑤,情伤荀倩⑥。但明河影下,还看稀星数点。

注 ①清蟾:指代明月。②更箭:更漏,漏壶中立箭表示时间。③匀染:傅粉施朱,即梳妆打扮。④梅风地溽:梅雨季节的风含潮气,地面湿润。⑤江淹:南朝文学家,传说被收五色笔后,再无佳作。⑥荀倩:三国时魏人,妻亡后,因悼亡伤心,岁余亦故去。

鉴赏 这是一首即景思人之作。先写秋夜之景:夜空里一弯新月,凉风使树叶晃动,街头人马声已归于沉寂。这唤起了主人公对美好往事的回忆,当年凭栏闲看她的娇憨可爱,历历在目。又转写今日孤独,离别后天各一方,音信阻隔,连梦也无。又写所思之人:自别离后怕梳妆,镜里容颜日瘦,“梅风”三句在景语中进一步表述人生来都要自然老去的不可抗拒。接下来说自己为了所思之人而伤感,只能数着稀落的星星发呆。此词深婉缠绵地表现了男子思念情人的细腻真情,很有意识流的色彩。

下面是本词的思路导图,请结合文本填出空缺内容。

答案 ①叹双方时空两隔 ②佳人别后憔悴 ③谁信相思之苦

这首词结构精巧,变化丰富,请赏析这首词的结构艺术。

答:________________________________________________________________________

答案 ①首尾呼应。以秋夜月色皎洁、凉风习习的风景起笔,以银河朦胧,稀星点点收尾,首尾呼应,全词浑然一体。②虚实对照(对比手法)。先想象和佳人共享的美好时光,再写“人今千里”的无情现实;上阕写过去秋夜的美好,下阕写溽暑梅雨的难熬,两相对照,增强了词的感染力。③时空转换。上阕先写秋夜此时,后回忆以前游子佳人共度的快乐时光,然后又回到秋夜无眠的愁苦现实。下阕最后回到眼前秋夜观星的现实,拓展了词的境界。④过渡巧妙。上阕结尾写到“叹年华”,下阕开头写到“空见说”,由想象佳人憔悴入笔,上下阕情感打通。⑤以景结情。“但明河影下,还看稀星数点”,写出了词人夜久独立之情状,令人回味无穷。⑥照应标题。“水浴清蟾,叶喧凉吹”,“明河”“稀星”等处,点明了题目中“秋夜”之意,使整首词和题目融为一体。

活动二 掌握表达技巧题的审答规范

(一)精准审题

表达技巧题审题要审出以下要点:

(1)题型:明考/暗考。所谓明考题型,就是直接要求答出表达技巧,题干中明确含有“艺术技巧”“修辞手法”“抒情手法”“表现手法”等信息。这是主要题型。所谓暗考题型,就是题干中不直接含有“艺术技巧”“表达技巧”等提示,而是以“如何写”“怎样写”“如何表现”“赏析”等用语来提问。对于暗考题型,答题时必须有表达技巧。

(2)角度:大/小或宽/窄。大角度是指很宽泛地鉴赏,不明确鉴赏的具体角度,常用“表达技巧”“艺术手法”“艺术特色”“手法”之类的用语;小角度是指明确鉴赏角度,如“修辞手法”“表现手法”“表达方式”“描写技巧”“抒情特色”等具体角度。大角度,要从几个角度入手,优先考虑某个角度。小角度,角度很明确,不能乱答,问“修辞手法”,不能答“表现手法”;问“表现手法”,不能答“修辞手法”,等等。不能混淆概念,答错角度。

(3)范围:整体/局部。“整体”是指题干问的是全诗的表达技巧,“局部”则是指诗(词)的某联(片)某句。范围不同,优先考虑的表达技巧的顺序也不同。整体为:表现手法>表达方式>修辞手法>结构技巧。局部为:修辞手法>表现手法>表达方式>结构技巧。

(4)数量:多/少。即要分清楚题干中的“一”与“些(多)”、“主”与“次”的区别。题干中说“哪种”,只能答一种;题干中说“哪些”,则要多角度切入,不能少答;题干中说“主要(突出)”,则一般只答出一种,至多两种。因此,要求答一种的,绝不能多答;要求答多种的,绝不能少答;要求答主要的、突出的,绝不能答次要的、不突出的。这样才能确保答题的规范性和准确性。

请根据下面题干要求,填写表格内容,写出审题背后隐含的信息。

题干 | 审题 | |||

题型(明考/暗考) | 角度(大/小) | 范围(整体/局部) | 数量(多/少) | |

①概括《声声慢》在表情达意时所运用的艺术手法。 |

|

|

|

|

②此曲在景物描写上最突出的特点是什么?请结合曲中的句子加以分析。 |

|

|

|

|

③本诗是如何表达诗人与孟郊之间的情谊的?请简要分析。 |

|

|

|

|

④词的下阕手法多样,试作简要分析。 |

|

|

|

|

答案 ①明考 大 整体 多 ②明考 小 整体 少 ③暗考 大 整体 多 ④明考 大 局部 多

(二)精准答题

阅读下面这首唐诗,完成后面任务。

秋夕读书幽兴,献兵部李侍郎

岑 参

年纪蹉跎四十强,自怜头白始为郎。

雨滋苔藓侵阶绿,秋飒梧桐覆井黄。

惊蝉也解求高树,旅雁还应厌后行。

览卷试穿邻舍壁,明灯何惜借馀光?[注]

注 《西京杂记》:“匡衡字稚圭,勤学而无烛,邻舍有烛而不逮。衡乃穿壁引其光,以书映光而读之。”

鉴赏 这首诗当作于广德元年(763)秋岑参始为祠部员外郎时,是岑参因官职低微而转求从军的干谒之诗。

诗人先写自己“四十”始“为郎”,有自伤身世之感。接着“雨滋苔藓侵阶绿,秋飒梧桐覆井黄”两句,使他悟到,没有外力的作用,没有他人的提携,要想使自己的政治理想得以实现,几乎是不可能的!因此只有走“干谒”这条道路了。干谒在当时是很普遍的求官方式。那么向何人献诗进行干谒呢?岑参想到的是李进。“惊蝉也解求高树,旅雁还应厌后行”明白地表达了自己欲选调之意。李进虽为宗室,官大品高,然他“好从当时贤士游”,且好“赒人之急”,何况岑参亦非等闲之辈,因而同府共事,彼此慕名结识、相为友善,已是自然之事了。尾联运用凿壁偷光的典故,表达了诗人希望得到李侍郎提携的心愿。

下面是本诗的思路导图,请结合文本填出空缺内容。

答案 ①痛惜头白,才做郎官 ②大雁飞行,嫌居末尾 ③凿壁引光,读书勤学

1.诗人是如何表达自己感情的?请结合诗歌内容简要分析。

答:________________________________________________________________________

答案 ①直抒胸臆。首联的“蹉跎”“自怜”抒发了诗人壮志难酬的慨叹。②借景抒情。颔联借写秋景,表达了岁月蹉跎的悲凉之意。③用典抒情。尾联运用凿壁偷光的典故,表达了诗人希望得到李侍郎提携的心愿。

2.请赏析颔联写景的作用。

答:________________________________________________________________________

答案 ①描写秋夕读书的清幽环境,照应题目;②烘托岁月蹉跎的伤感之情;③为下文言志抒情做铺垫。

3.请赏析颈联的妙处。

答:________________________________________________________________________

答案 触景生情,以“惊蝉”和“旅雁”自比,含蓄地表达了诗人仕途求进的愿望。

赏析表达技巧题一般分为三个步骤:点(点明技巧名称)+释(解释技巧运用)+效(分析技巧在塑造人物、表情达意方面的作用)。其中“点”“效”步骤最重要。

(1)精准判断表达技巧

①立足整体。即把所给的判断材料当作一个整体来看,不是只看其中的一个片段。如判断“城中桃李愁风雨,春在溪头荠菜花”所用的表达技巧,就不能单看“城中桃李愁风雨”这句而认为是“拟人”,而应把两句连成一个整体看,则为“对比”。

②把握关系。关系即诗词中材料和材料之间的相互组合关系。因为诗词讲究简洁、凝练,又受诗句长短的限制,所以材料之间的关系更多地体现为诗句之间的组合关系。这种关系就是写作技巧,即表达技巧。这样看来,几乎所有的表达技巧都表现为“关系”:借景抒情是景与情的关系,托物言志是物与志的关系,动静结合是动与静的关系,对比是甲与乙的关系,衬托是主与次的关系,虚实结合是虚与实的关系。因此,善于抓住这些关系,技巧就容易判定了。

(2)精准分析表达效果

①紧扣目的。所有的表达技巧都是为表达目的服务的,“表达技巧+表达目的”就等于表达效果。在具体诗歌中,表达目的包括写景、状物、造境、写人、叙事、抒情等方面。所谓赏析表达效果,就是运用这种技巧,看它写出了什么样的景,使景物描写得如何;描绘了什么样的事物,使该事物形象如何,营造出了什么样的意境;刻画了人物的什么形象,使人物形象如何;抒发了什么样的思想感情,使思想感情表达得如何。在众多目的中,抒情是根本目的。几乎所有的表达技巧都与抒情有联系,几乎所有的表达效果都少不了抒情目的的分析。而且,无论分析哪种目的,都不可笼统,应紧扣诗歌内容赏得具体,细致,深入。

②紧扣技巧。不同的表达技巧有着不同的表达效果。如比喻、拟人重在生动形象,借景抒情使情感抒发委婉含蓄,反衬、对比达到突出强调之效果。因此,赏析表达效果在紧扣诗歌本身的同时,必须兼顾表达技巧的自身效果。而这部分效果多以术语形式出现,如生动逼真、自然贴切、新奇别致、耐人寻味、含蓄蕴藉、意境深远、别开生面等,且大多是固定的。虽说在使用这些术语时有贴标签之嫌,但必要的“标签”有时还是要贴的。

对点练案 赏析表达技巧

一、名句默写

1.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《答司马谏议书》中,王安石举盘庚迁都的历史事件后,以“________________,________________________”两句表现自己的行事准则,彰显了一代改革家的刚决精神。

(2)《荀子·劝学》中,与王之涣《登鹳雀楼》的“欲穷千里目,更上一层楼”在表意上有异曲同工之妙的两句是“______________________,________________________”。

(3)古人常以音乐助兴宴饮。《望海潮》中,柳永在“________________”之际欣然吟赏胜景;《琵琶行》中,白居易送别友人之时因“______________________”而慨叹“醉不成欢”;欧阳修却有不同见解,他在《醉翁亭记》中直言“宴酣之乐,非丝非竹”。

答案 (1)度义而后动 是而不见可悔故也 (2)吾尝跂而望矣 不如登高之博见也 (3)乘醉听箫鼓 举酒欲饮无管弦

二、对点训练

Ⅰ.高考题练

(一)(2022·新高考Ⅱ)阅读下面这首唐诗,完成后面题目。

送 别

李 白

寻阳五溪水,沿洄直入巫山里。

胜境由来人共传,君到南中自称美。

送君别有八月秋,飒飒芦花复益愁。

云帆望远不相见,日暮长江空自流。

2.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.根据本诗内容可知,诗人的友人即将乘船出发,沿水路驶往三峡方向。

B.诗人表示友人将去的地方景色优美,而友人的风采正与这美景相称。

C.本诗最后两句的表达方式,在《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中也曾使用。

D.诗中前后两次使用“君”,都是指即将离别的友人,含义并无不同。

答案 B

解析 “友人的风采正与这美景相称”错。第三、四句的意思是,那里的美景一直为世人所称道,你到了蜀中地区也一定会说风景很美。诗中并没有谈到友人的风采。

3.本诗是如何表现离愁别绪的?请结合内容简要分析。

答:________________________________________________________________________

答案 (参考答案)①想象,“君到南中自称美”是想象友人到“南中”后称赞那里的美景,暗含对朋友的思念之情。②直抒胸臆,“飒飒芦花复益愁”直接表达了送别朋友时愈来愈浓的离愁别绪。③借景抒情,尾联描写了诗人目送友人的船帆渐行渐远,唯见茫茫长江水在夕阳之下滚滚流去的苍茫寂寥的情景,表达了对友人的依依不舍之情。

解析 抒情方式有直接抒情和间接抒情两种。间接抒情要运用借、托、染等手法;直接抒情,把情语词直接指出即可。

Ⅱ.模拟题练

(二)阅读下面这首唐诗,完成后面题目。

立秋日曲江忆元九[注]

白居易

下马柳阴下,独上堤上行。

故人千万里,新蝉三两声。

城中曲江水,江上江陵城。

两地新秋思,应同此日情。

注 元九:唐代诗人元稹,白居易挚友,当时被贬江陵。

4.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.立秋时节,诗人独自一人徘徊于曲江边,孤寂、失落的心绪跃然纸上。

B.诗人由近处秋蝉寥落的鸣叫声想到远方的朋友,心里顿生挂念之意。

C.眼前景象唤起诗人对与友人同游曲江和江陵的回忆,心里充满欢乐。

D.本诗语言朴实平易,在娓娓叙述中流露出对友人真挚炽热的思念之情。

答案 C

解析 “同游曲江和江陵的回忆,心里充满欢乐”错,颈联并非回忆内容。由“两地新秋思”可知,应为两地,并非同游,诗人与朋友相距甚远,诗人在畅游曲江的同时,想到远方朋友也应该在那江陵城中思念自己,诗人借此表达的是对朋友的思念愁苦之情,并非“心里充满快乐”。

5.诗人是怎样抒发对友人的思念之情的?请结合全诗简要分析。

答:________________________________________________________________________

答案 ①虚实结合。描写诗人秋游曲江时,想到友人身处遥远的江陵,表达了对友人的关切。②运用想象。设想友人虽处异地,但此时的情感应与自己一样充满相思的愁苦。

解析 由“下马柳阴下,独上堤上行”可知,诗人立秋日在长安曲江堤上柳阴下独行,是实写;“故人千万里,新蝉三两声”是想象朋友元稹在千里外的江陵独处,是虚写,一实一虚,表达了对友人的关切。由“两地新秋思,应同此日情”可知,诗人设想自己和朋友身处长安和江陵两地,一起新添了对对方的思念;运用想象的手法,构思巧妙,更能传达相思之苦。

(三)阅读下面这首唐诗,完成后面题目。

游 边

尚 颜

边阴四顾浓,饥马嗅枯丛。

万里八九月,一身西北风。

偷营天正黑,战地雪多红。

昨夜东归梦,桃花暖色中。

6.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联的“嗅”字描写了饥饿的马匹于枯草处觅食的细节动作,暗示军队供养不足,反映了戍边将士生活的艰辛。

B.颔联写出了从广袤天空吹来的西北风,营造出阴冷、荒寂的环境,为下文生活和作战做了背景铺垫。

C.颈联虽点明作战激烈所带来的巨大牺牲,体现了战争的残酷,但也抒发了作者渴望建功立业的豪情壮志。

D.唐朝的边塞诗内容丰富深刻,体裁风格多样;本诗反映了边地生活的艰苦现状,以及战争给人民带来的痛苦和灾难。

答案 C

解析 “但也抒发了作者渴望建功立业的豪情壮志”错。颈联没有抒发作者建功立业的豪情,主要突出战争的残酷。

7.结合内容,请从艺术手法的角度赏析尾联。

答:________________________________________________________________________

答案 ①以乐景衬哀情。“桃花暖色中”以乐景衬哀情,抒发了思乡之情。②对比。本诗的现实与梦境形成对比,反映了边地生活的艰苦,表达了浓烈的思乡之情。③虚写。通过梦境虚写故乡春暖花开的温馨画面。

解析 “桃花暖色中”,写桃花绚烂,是美好的景色;而本诗表达的感情是哀伤的,所以运用的是以乐景衬哀情的手法,抒发了思乡之情。尾联与前三联所反映的边塞生活的艰苦现状形成对比,在强烈的对比下,更加突出边塞生活的艰苦,也强化了战士们的思乡(厌战)之情。“昨夜东归梦,桃花暖色中”并非主人公亲眼所见的真实景象,而是睡梦中的场景,这里运用了虚写的手法,通过梦境展现了故乡春暖花开的温馨画面。

(四)阅读下面这首宋词,完成后面题目。

喜迁莺①

夏 竦

霞散绮,月沉钩,帘卷未央楼。夜凉河汉截天流,宫阙锁清秋。

瑶阶曙,金盘露,凤髓香和烟雾。三千珠翠拥宸游,水殿按②凉州③。

注 ①此词为夏竦奉旨为宋真宗的一次宴乐而填的应制词。②按:演奏。③凉州:曲名,音韵高爽悲壮。

8.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.上片点明时间、地点以及时令气候,勾画出新秋晚景之神韵。

B.“宫阙锁清秋”由李后主“小院锁清秋”脱化而来,但两者无论是声容气象还是境界情怀都不一样。

C.下片描绘富丽豪华的宴乐场景,语言雍容华丽而又不乏清婉。

D.本词描写了帝王宴游享乐、歌舞升平的盛大场面,暗含对统治者骄奢享乐生活的讽喻。

答案 D

解析 “暗含对统治者骄奢享乐生活的讽喻”错。本词为应制词,描写帝王的歌舞升平生活,无“讽喻”之意。

9.请从结构技巧的角度,赏析这首词。

答:________________________________________________________________________

答案 ①本词由清秋自然景象起笔,再写宫中新秋景象,逐层推进,层层铺垫,有力地烘托出后宫宴乐的宏伟绮丽的场景。②采用对比手法勾联上下两片。上片写清静寂静的新秋之景,下片写富丽豪华的宴乐场景;上下片形成鲜明对照,凸显本词的创作主题。③本词以时间为线索串联全词,起以暮而结以晓,篇幅虽小,但结构清晰完整,格局亦不落窠臼。

高考语文一轮复习课时练习 板块6 古诗词阅读与鉴赏 课时58 比较赏析(含解析): 这是一份高考语文一轮复习课时练习 板块6 古诗词阅读与鉴赏 课时58 比较赏析(含解析),共14页。试卷主要包含了咏物诗等内容,欢迎下载使用。

高考语文一轮复习课时练习 板块6 古诗词阅读与鉴赏 课时56 赏析表达技巧(一)(含解析): 这是一份高考语文一轮复习课时练习 板块6 古诗词阅读与鉴赏 课时56 赏析表达技巧(一)(含解析),共6页。

高考语文一轮复习课时练习 板块6 古诗词阅读与鉴赏 课时55 赏析语言之特点(风格)(含解析): 这是一份高考语文一轮复习课时练习 板块6 古诗词阅读与鉴赏 课时55 赏析语言之特点(风格)(含解析),共11页。试卷主要包含了辨析两组概念,古诗常见的九种语言风格等内容,欢迎下载使用。