2024届高考地理一轮总复习第一部分自然地理第五章地表形态的塑造课时跟踪练16外力作用塑造的主要地貌

展开课时跟踪练16

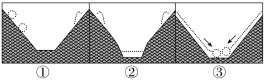

(2022·湛江二模)巨石对河流形态与流水动力具有重要影响。下图是山区河流的侵蚀作用与巨石崩落堵河的关系循环示意图。读图,完成1~2题。

1.河流能够接纳大量巨石,根本上是因为河流的( )

A.溯源侵蚀 B.下切侵蚀

C.侧向侵蚀 D.磨蚀、溶蚀

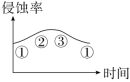

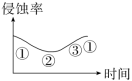

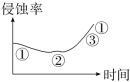

2.下列曲线图中,与上图所示山区河流侵蚀率变化相符的是( )

A B

C D

解析:第1题,溯源侵蚀是指地表径流使侵蚀沟向水流相反方向延伸,并逐步趋近分水岭的过程,与河流河道接纳巨石无关,A项错误。由图可知,河流下切侵蚀使得河床加深,两岸坡度加大,受重力作用导致两岸大量巨石滑落,堆积在河床中,B项正确。侧向侵蚀主要发生在河流中下游,此时河流搬运的沉积物颗粒较小,不符合巨石的搬运,C项错误。磨蚀主要是在河道里,流水对岩石的冲刷侵蚀,与能否容纳巨石无关,D项错误。故选B。第2题,巨石崩落时,大量巨石在河底堆积,使得河流流速减缓,侵蚀率较慢,处于①阶段;而后由于巨石阻挡水流,水位不断上涨,使得流速加快,搬运能力增强,河底巨石被水流带走,带走的过程中巨石对河底进行磨蚀,使河床加深,侵蚀率变高,符合②阶段;然后两侧山坡的巨石受重力影响继续滑落到河底,滑落的过程巨石对两侧坡面不断侵蚀,使得河床加宽,侵蚀率也较高,符合③阶段;坡面滑落的巨石又来到河底堆积,继续对河流造成阻挡,使得流速减慢,侵蚀速率减缓,符合①阶段。因此四幅图中符合的是A,B、C、D与实际情况不相符,故选A。

答案:1.B 2.A

(2022·湖南岳阳二模)小茗同学利用暑假到福建省平潭县海坛岛进行研学,他发现该岛河流较多,有第四系海积平原和风积砂堆积。某处海面礁石上屹立着两块形似双桅帆船的花岗岩巨石,巨石边缘圆滑,东面如刀切一样的平整,当地人称其为“半洋石帆”。据此,完成3~4题。

(2022·湖南岳阳二模)小茗同学利用暑假到福建省平潭县海坛岛进行研学,他发现该岛河流较多,有第四系海积平原和风积砂堆积。某处海面礁石上屹立着两块形似双桅帆船的花岗岩巨石,巨石边缘圆滑,东面如刀切一样的平整,当地人称其为“半洋石帆”。据此,完成3~4题。

3.“半洋石帆”东面如刀切一样平整的形成原因是( )

A.断裂抬升侵蚀形成 B.风力侵蚀形成

C.垂直节理发育,风化侵蚀形成 D.海浪侵蚀后断裂形成

4.下列关于小茗同学所见和推测,不正确的是( )

A.海岸附近海蚀柱、岬角多见

B.海岸较为弯曲且坡度较小

C.“半洋石帆”未来可能消失

D.有较多的海滨沙滩

解析:第3题,断裂抬升侵蚀面一般不太平整,有起伏,且不一定是垂直面,A错误。风力侵蚀不会从中间切开、形成平整面,B错误。此类花岗岩巨石垂直节理发育,海边风化侵蚀严重,形成东面如刀切一样的平整形状,C正确。海浪侵蚀不会从中间切开、形成平整面,D错误。故选C。第4题,在沿海地区,海水侵蚀严重,海岸附近海蚀柱、岬角多见;随着风化侵蚀进一步加剧,“半洋石帆”未来可能消失 ;在沿海地区地形平坦,海水沉积会有较多的海滨沙滩,A、C、D正确,不符合题意。“有第四系海积平原和风积砂堆积”,说明该地区以沉积作用为主,海岸线较为平直,海岸较为弯曲是海水侵蚀的结果,B错误,符合题意。故选B。

答案:3.C 4.B

(2022·广东汕头一模)外力搬运的不同方式携带的颗粒物质粒径有所不同,雅鲁藏布江河谷冬季多大风,堆积了广泛的风沙沉积物,下图为雅鲁藏布江某河段一河谷沙丘,不同粒径的沉积物被搬运累积频率(%)统计曲线,其中蠕移-跃移的临界粒径为0.5 mm,跃移-悬移的临界粒径为0.088 mm。据此,完成5~6题。

5.该河段河谷沙丘沉积物的搬运方式主要是( )

A.蠕移和悬移 B.跃移和悬移

C.蠕移和跃移 D.以悬移为主

6.沙丘沉积物被搬运累积频率说明,该河段河谷沙丘沉积物( )

A.没有分选性 B.来源于河滩

C.搬运距离远 D. 夏季堆积多

解析:第5题,读明白“不同粒径的沉积物被搬运累积频率(%)统计曲线图 ”是非常重要的。首先累积频率是指大于某一粒径的被搬运颗粒物占总颗粒物的百分比,然后根据材料“蠕移—跃移的临界粒径为0.5 mm,跃移-悬移的临界粒径为0.088 mm”可知,粒径小于0.088 mm的沉积物的运动方式是悬移,大于0.5 mm的沉积物的运动方式是蠕移,而粒径在0.088~0.5 mm之间的颗粒沉积物的运动方式是跃移。读图可知,粒径小于0.088 mm的沉积物占比仅为2%;大于0.5 mm的沉积物占比为28%;而粒径在0.088~0.5 mm之间的颗粒沉积物占比为70%,这就说明该河段河谷沙丘沉积物的搬运方式主要是蠕移和跃移,C正确,排除A、B、D。故选C。第6题,根据材料,可知该沙丘是位于雅鲁藏布江某河段的一个河谷沙丘,因此该河谷沙丘的沉积物应该是来源于冬季该地的河滩,其形成是冬季河水水位低,河滩裸露,被河谷地区冬季盛行的大风搬运至岸上沉积形成,B正确;由于被搬运的沉积物来源于河床上的沉积物,因此具有较明显的分选性(冰川沉积物没有分选性,大小颗粒混杂堆积),A错误;根据上题分析结论,该河段河谷沙丘沉积物的搬运方式主要是蠕移和跃移,因此搬运距离不会很远,C错误;夏季时冰川融水和山地降水增多,河流水位上涨,河滩面积出露面积会减小,搬运堆积的河谷沙丘沉积物较少,D错误。故选B。

答案:5.C 6.B

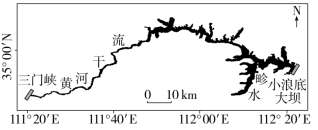

(2022·惠州三调)小浪底水库建成于1999年10月,正常蓄水位275米,是黄河下游防洪、减淤问题的关键性控制工程。自建成以来,库区干流泥沙淤积呈(水下)三角洲形式向坝前推移,影响了水库的综合效益。研究发现,库区各支流流量很小甚至断流,干流水沙倒灌进入支流自下游向上游淤积,在支流与干流交汇处的河口形成了大规模水下拦门沙坎。下图为小浪底库区范围及其支流畛水河不同年份的纵剖面图。据此,完成7~9题。

7.2015年,库区正常蓄水时,畛水河河口水深约( )

A.55米 B.70米

C.220米 D.275米

8.畛水河河口淤积的泥沙主要来源于( )

A.黄河上游 B.黄河中游

C.库区其他支流 D. 畛水河流域

9.畛水河淤积的泥沙,自河口向上游( )

A.淤积变厚,颗粒变粗 B.淤积变薄,颗粒变粗

C.淤积变厚,颗粒变细 D.淤积变薄,颗粒变细

解析:第7题,根据图示信息可知,2015年,畛水河河口河床约为220米,小浪底水库正常蓄水水位275米,所以其河口水深约55米,A正确,B、C、D错误。所以选A。第8题,黄河中游流经黄土高原地区,土质疏松、植被稀疏,夏季土壤侵蚀严重,河流泥沙含量大,小浪底水库蓄水之后,黄河干流河水倒流入畛水河,造成畛水河河口泥沙淤积,B正确;黄河上游地区土壤侵蚀较轻,河流泥沙含量较少,A错误;根据材料信息“库区各支流流量很小甚至断流”可知,库区支流流量较小,泥沙来源较少,C错误;根据材料信息“干流水沙倒灌进入支流自下游向上游淤积”可知,畛水河流域河流流量较小,河口处黄河干流倒流入畛水河,泥沙应主要来自黄河干流,D错误。所以选B。第9题,根据材料信息“干流水沙倒灌进入支流自下游向上游淤积,在支流与干流交汇处的河口形成了大规模水下拦门沙坎”可知,畛水河河口淤积是由河口向上游淤积,河口处黄河干流河水动能较大,泥沙颗粒较粗,沉积层较厚;根据图示信息可知,畛水河库容大、回水长、口门狭窄而内部开阔,不利于泥沙倒灌淤积,将使拦门沙突出,淤积缓慢,纵向高差大,沉积物较薄,颗粒较细。D正确,A、B、C错误。所以选D。

答案:7.A 8.B 9.D

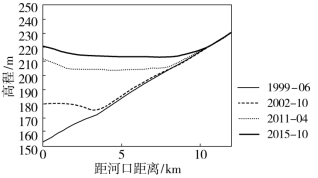

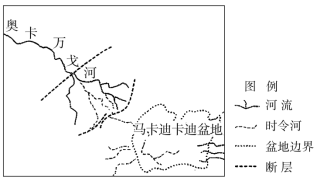

(2022·湖北黄冈中学三模)马卡迪卡迪盆地地处非洲博茨瓦纳北部,为多条内流河的汇水中心,地质历史时期曾是广阔的湖泊。盆地中部地势低洼。沙源、动力、植被、沙丘表面物质等因素能够影响沙丘的侵蚀和堆积,进而影响沙丘的形态及流动性。沙丘集中区西部和东部沙丘的流动性有较大差别。下图为马卡迪卡迪盆地位置图。据此,完成10~12题。

10.马卡迪卡迪盆地沙丘的沙源来源于( )

①河流带来的松散沉积物 ②古湖床沉积物 ③岩石风化物 ④纳米比亚西部沙漠

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②③④

11.马卡迪卡迪盆地沙丘集中区位于( )

A.东侧 B.西侧

C.南侧 D.北侧

12.随着气候暖干化,预测沙丘集中区东部和西部沙丘流动性的变化趋势( )

A.东部沙丘趋于流动,西部沙丘趋于固定

B.东部沙丘趋于流动,西部沙丘趋于流动

C.东部沙丘趋于固定,西部沙丘趋于固定

D.东部沙丘趋于固定,西部沙丘趋于流动

解析:第10题,根据题意,马卡迪卡迪盆地沙丘的沙源可以是四周河流带来的松散沉积物,也可以是古湖床沉积物和岩石风化物,①②③符合,A对。纳米比亚西部沙漠位于西部沿海,距离马卡迪卡迪盆地远,且该盆地所在的纬度位于东南信风带,常年盛行东南风,纳米比亚西部沙漠的沙子不能被吹到该盆地,④不符合题意,B、C、D错误。故选A。第11题,根据题意,由上题分析,该盆地位于东南信风带,常年盛行偏东风,因此南北两侧缺少动力条件,无法形成沙丘,C、D错误。盆地东侧为东南风的背风坡,风力较弱,且盆地东侧空间范围小,沙丘少,A错误。盆地西侧空间范围大,且有大河带来更多的泥沙,沙源丰富,东南风遇到西侧断块山地形阻挡,风力减弱,搬运能力减弱,风沙堆积在盆地西侧形成沙丘,B对。故选B。第12题,根据题意,由上题分析可知,沙丘集中区位于盆地西侧,因此沙丘集中区的东部为盆地中心方向,西部为断块山山麓,山地带因为东南风迎风坡,有一定的山地降水,有一定的植被可以固定沙丘。随着气候暖干化,蒸发作用加强,盆地中心盐碱化加剧,沙丘表面形成盐结壳,对沙丘起到保护作用,因此沙丘集中区的东部(盆地中心)的沙丘将区域固定;西部因气候暖干化导致蒸发加剧,植被退化,固沙能力减弱,沙丘将趋于流动,D对。A、B、C错误。故选D。

答案:10.A 11.B 12.D

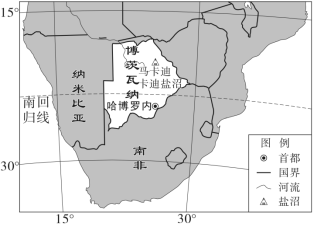

13.(2022·广东深圳一模)阅读图文材料,完成下列各题。

纳米布沙漠被称为变色沙漠,是最古老、最干燥的沙漠之一,年降水量不足10毫米,沿岸多由海洋吹向陆地的风,海雾有时深入内陆50千米。研究发现,纳米布沙漠的沙子主要来源于奥兰治河上游山区富含铁元素的岩石。纳米布沙漠内有呈新月形、线形以及星形的高大沙丘,其中星形沙丘“随风摆动”并不断长高。图1示意纳米布沙漠位置,图2示意星形沙丘景观及风向。

(1)简述沙子从奥兰治河上游山区至纳米布沙漠的外力作用过程。

(2)分析沙丘从海岸向内陆逐渐由白色增深至红色的原因。

(3)推测沙丘在“随风摆动”过程中形成星形并长高的原因。

解析:第(1)题,根据材料信息“纳米布沙漠的沙子主要来源于奥兰治河上游山区富含铁元素的岩石”可知,纳米布沙漠的沙子来自奥兰治河上游山区的岩石,岩石经过风化作用,变成碎屑物质,经过河流的搬运作用,在河流入海口处,受到海水的顶托作用,在河口处沉积,形成河口三角洲;后经过沿岸洋流的搬运作用,在纳米布沙漠沿岸地区沉积下来;根据材料信息“沿岸多由海洋吹向陆地的风”可知,由海洋吹向陆地的风,将沿岸地区沉积的物质带到纳米布沙漠沉积下来,形成沙漠。第(2)题,根据材料信息“纳米布沙漠的沙子主要来源于奥兰治河上游山区富含铁元素的岩石”可知,纳米布沙漠的沙子来自奥兰治河上游山区的富含铁元素的岩石,由于富含铁元素,被氧气氧化之后,会呈现红色;根据材料信息“海雾有时深入内陆50千米”可知,沿海地区海雾弥漫,分布时间较长,沙子受氧化的时间较短,氧化时间较短,颜色较浅;根据上题分析可知,沙漠的沙子是由沿海地区吹入内陆的,在被风从沿海吹到内陆的过程中,被空气中的氧充分氧化,颜色较深,逐步由白色演变到红色。第(3)题,沙丘由风力堆积作用而形成,沙丘呈星形,说明当地具有多个风向,沙丘在多个风向的风力作用下,形成多条沙脊,组合到一起,形成星形;沙丘在随风摆动的过程中,沙子在风力的作用下,沿着沙脊不断向星形的中部推移,逐渐爬高,沙丘逐渐长高,星形沙丘逐渐发育。

答案:(1)上游山区的岩石风化后,经(奥兰治河)侵蚀、搬运至河口沉积,再经北上洋流搬运至纳米布沙漠沿岸沉积;受沿海吹向陆地(西南)风的侵蚀、搬运,最后沉积于陆地形成沙漠。

(2)纳米布沙漠的沙子含有铁元素,遇空气和海雾中水汽易氧化呈红色;海岸带的沙子出露时间短,氧化程度低,颜色浅;沙子经风从沿海搬运至内陆过程中,被氧化时间随之增长,颜色由白色逐渐增深至红色。

(3)当地盛行多种风向;沙丘在多风向影响下形成多条沙脊并组合成星形;星形沙丘在摆动过程中,风从多个方向搬运沙子向沙丘中部堆积,并不断向上推移,沙丘逐渐长高。

14.(2022·安徽鼎尖联盟联考)阅读图文材料,完成下列各题。

黄土具有强烈的湿陷性、垂直节理发育、孔隙比较大、崩解性和结构性强等鲜明特征,在地形地貌和水文气候等条件的共同影响下,黄土高原地区出现形状各异、深浅不一的落水洞,易受侵蚀的地层是其形成的基础条件,高差较大的地形是其形成的触发条件,人类活动在一定程度上促进了黄土落水洞的发育。落水洞在一定程度上会加剧或诱发滑坡、崩塌等地质灾害。下图为落水洞的形成示意图。

(1)指出黄土高原地区落水洞的形成条件。

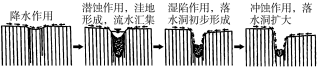

(2)描述图中落水洞的形成过程。

(3)分析落水洞发育会加剧滑坡、崩塌等地质灾害发生的原因。

解析:第(1)题,“黄土具有强烈的湿陷性、垂直节理发育、孔隙比较大、崩解性和结构性强等鲜明特征”,黄土垂直节理发育,孔隙较大。根据“易受侵蚀的地层是其形成的基础条件”,垂直节理发育的黄土成为落水洞形成的物质基础;“高差较大的地形是其形成的触发条件”,黄土高原地表沟壑纵横支离破碎,为流水侵蚀提供了地形条件;本区位于季风气候区,夏季降水高度集中且多暴雨,为落水洞形成提供了动力条件;根据“人类活动在一定程度上促进了黄土落水洞的发育”,推断是由于人类的不合理活动导致植被破坏加速流水侵蚀,促进了落水洞的形成。第(2)题,根据落水洞示意图可知,首先是流水作用,而流水是由地表降水汇集而成,本区位于季风气候区,夏季降水高度集中且多暴雨,由于黄土具有强烈的湿陷性、孔隙比较大等特征,流水作用造成局部湿陷下蚀,形成洼地;地表低洼,易造成流水汇集,潜蚀作用造成细颗粒流失,使湿陷进一步加重,落水洞初步形成;随着相对高差进一步加大,流水冲蚀作用明显,落水洞进一步扩大。第(3)题,流水作用对落水洞不断冲蚀,由于黄土具有孔隙比较大、湿陷性等特点,使得洞底部土体不断被侵蚀,使落水洞呈现出内大外小的形态;本区位于季风气候区,落水洞地表低洼,易造成流水汇集,上部土体遇水软化,发生坍塌,堆积于洞底;随着坍塌的加剧,洞底沉积物增多,使落水洞的深度减小;随着落水洞两侧物质不断坍塌,拉张坡顶裂缝,使裂缝不断扩大,在强降雨或地震等外界因素下,会加剧滑坡或崩塌的发生。

答案:(1)黄土垂直节理发育,孔隙较大,为落水洞形成提供了物质基础;地表沟壑纵横,为流水侵蚀提供了条件;降水高度集中且多暴雨,为落水洞形成提供了动力;人类的不合理活动,导致植被破坏,加速流水侵蚀,促进了落水洞的形成。

(2)降雨使局部湿陷下蚀形成洼地,流水易汇集,潜蚀作用造成细颗粒流失,使湿陷进一步加重,落水洞初步形成。随着相对高差加大,流水冲蚀作用明显,落水洞进一步扩大。

(3)水流对洞底部土体不断侵蚀,使落水洞呈现出内大外小的形态;上部土体遇水软化,发生坍塌,堆积于洞底;随着坍塌的加剧,使落水洞的深度减小;坡顶拉张裂缝不断扩大,在强降雨或地震等外界因素下,会加剧滑坡或崩塌的发生。

备考2024届高考地理一轮复习强化训练第一部分自然地理第五章地表形态的塑造第4讲河流地貌的发育: 这是一份备考2024届高考地理一轮复习强化训练第一部分自然地理第五章地表形态的塑造第4讲河流地貌的发育,共2页。

备考2024届高考地理一轮复习强化训练第一部分自然地理第五章地表形态的塑造第3讲构造地貌的形成: 这是一份备考2024届高考地理一轮复习强化训练第一部分自然地理第五章地表形态的塑造第3讲构造地貌的形成,共2页。

备考2024届高考地理一轮复习强化训练第一部分自然地理第五章地表形态的塑造第1讲常见地貌读图归纳地貌景观图的判读: 这是一份备考2024届高考地理一轮复习强化训练第一部分自然地理第五章地表形态的塑造第1讲常见地貌读图归纳地貌景观图的判读,共3页。试卷主要包含了常见地貌景观图类型,地貌景观图的判读步骤等内容,欢迎下载使用。