还剩6页未读,

继续阅读

成套系列资料,整套一键下载

2023年新教材高中地理第1章区域类型与区域差异第1节区域的含义和类型课后限时训练中图版选择性必修2

展开

这是一份2023年新教材高中地理第1章区域类型与区域差异第1节区域的含义和类型课后限时训练中图版选择性必修2,共9页。

第一章 第一节

【A基础培优练】

时间:20分钟 总分:44分

[知识点1:区域的含义、划分。知识点2:区域的特性]

一、选择题(共8小题,每小题3分,共24分)

[知识点1]区域是指一定范围的地理空间,是人们在地理环境差异的基础上按照一定的指标划分出来的。据此完成第1~2题。

1.下列对区域的理解,正确的是( )

A.区域是地球表面客观存在的不受人为因素影响的空间单位

B.一个区域内部特征是绝对一致的

C.区域的边界是十分明确的

D.区域之间存在差异

2.划分区域的意义是( )

①进一步加剧区域之间的差异 ②有助于进行区域研究 ③因地制宜对区域开发利用 ④了解区域发展的区位条件

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

【答案】1.D 2.D 【解析】第1题,有些区域受人为因素的影响,如行政区,A项错误;区域内部的特征相对一致,并与其他区域有所区别,B项错误、D项正确;区域的边界有的是明确的,有的则是模糊的,C项错误。第2题,划分区域可以进一步了解(非加剧)区域发展的区位条件及区域之间的差异,有助于进行区域研究并因地制宜对区域进行开发利用,②③④正确。

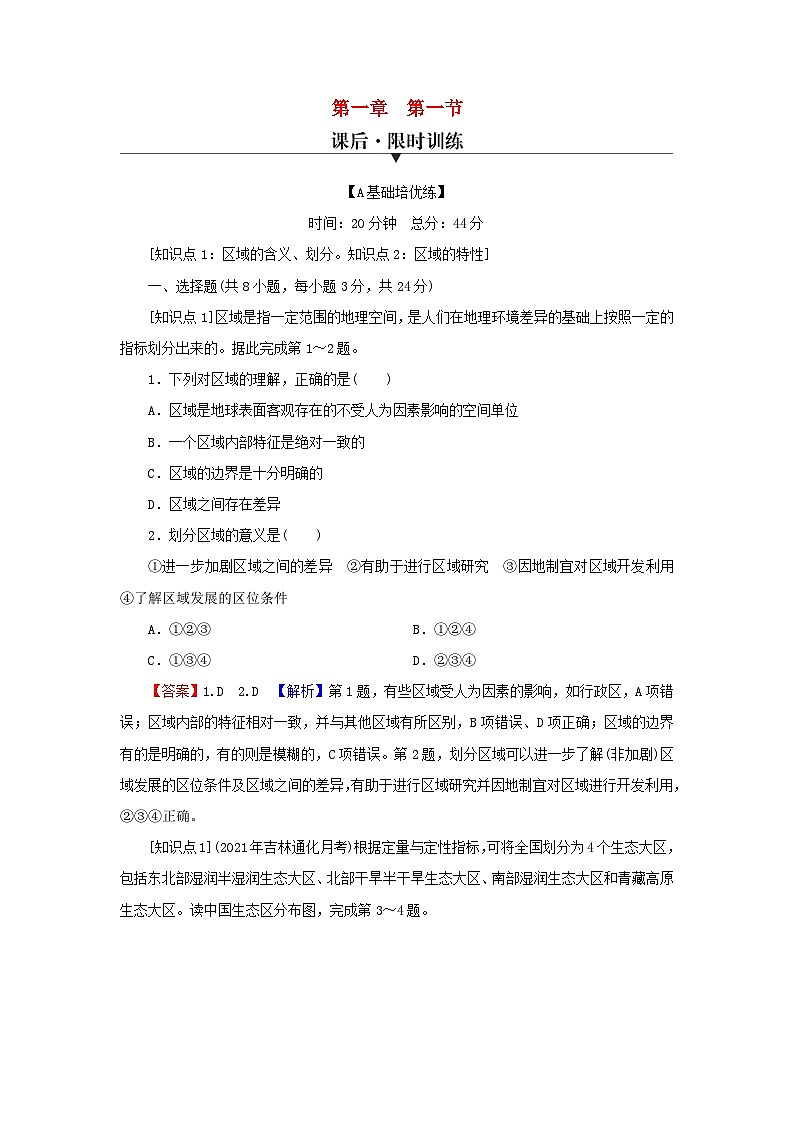

[知识点1](2021年吉林通化月考)根据定量与定性指标,可将全国划分为4个生态大区,包括东北部湿润半湿润生态大区、北部干旱半干旱生态大区、南部湿润生态大区和青藏高原生态大区。读中国生态区分布图,完成第3~4题。

3.划分四个生态大区的主要依据有( )

①行政区划 ②经济发展水平 ③自然地理特征 ④生态系统特征

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

4.下列关于生态大区的叙述,正确的是( )

①都是中尺度区域 ②都不可以划分出下一级区域 ③都非常脆弱 ④边界具有过渡性

A.①② B.②③

C.①④ D.②④

【答案】3.D 4.C 【解析】第3题,根据题干分析可知,生态大区属于自然区域,划分四个生态大区的主要依据有自然地理特征和生态系统特征,③④正确;与行政区划的划分和经济发展水平无关,①②错误。第4题,四大生态大区都是面积较大的地区,属于中尺度区域,①正确;根据区域的层次性可知,可以从大区域当中划分出若干小区域,②错误;不是所有的生态区都非常脆弱,③错误;生态区没有明确的边界,其边界具有过渡性,④正确。

[知识点2]截至2022年1月7日23时,南水北调东、中线工程累计调水量突破500亿立方米,优化了我国夏汛冬枯、北缺南丰的水资源格局。据此完成第5~6题。

5.我国南方水资源丰富,而北方严重缺水,这反映了区域的( )

A.整体性 B.差异性

C.动态性 D.开放性

6.南水北调工程的实施,体现了区域的( )

A.整体性 B.差异性

C.层次性 D.开放性

【答案】5.B 6.D 【解析】第5题,我国南方和北方的气候不同,降水量差异较大。南方降水多,北方降水少,这体现了区域的差异性。第6题,不同要素在区域之间的流动,说明区域之间的开放性。

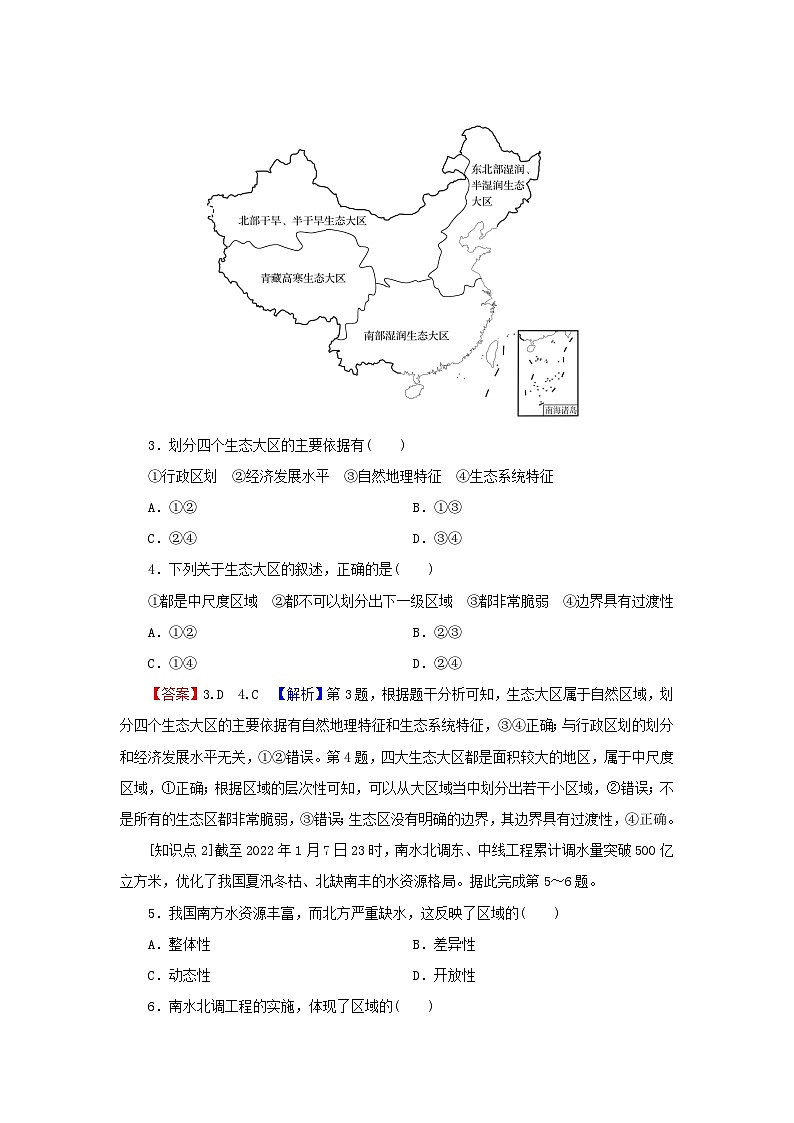

[知识点2]下图左半部分是某地贫困和生态环境恶化循环图,右半部分是经济、社会和生态环境良性循环示意图。读图,完成第7~8题。

7.图中①②代表的含义分别是( )

A.开垦土地、单产增加 B.科学种田、提高单产

C.退耕还林、耕地减少 D.毁林开荒、水土流失

8.该区域生产活动从①转变为③,对区域的发展影响极大,这反映了区域的( )

A.整体性 B.差异性

C.开放性 D.动态性

【答案】7.D 8.D 【解析】第7题,从图中可以看出,左半部分是某地贫困和生态环境恶化循环图,可以判断出①②③分别代表了毁林开荒、水土流失、农林牧业综合发展,因此D项正确。第8题,结合上题,①毁林开荒导致生态环境恶化,贫困加剧;而③农林牧业综合发展可以改善环境质量,提高经济效益,提高区域的经济发展水平,反映了区域的动态性,D项正确。

二、非选择题(共20分)

[知识点1、2]9.阅读图文材料,完成下列问题。(20分)

材料一 《东北地区振兴规划》中提出,将东北地区建设成为综合经济发展水平较高的重要经济增长区域,形成具有国际竞争力的装备制造业基地,国家新型原材料和能源保障基地,国家重要商品粮和农牧业生产基地,国家重要的技术研发与创新基地,国家生态安全的重要保障区,实现东北地区的全面振兴。

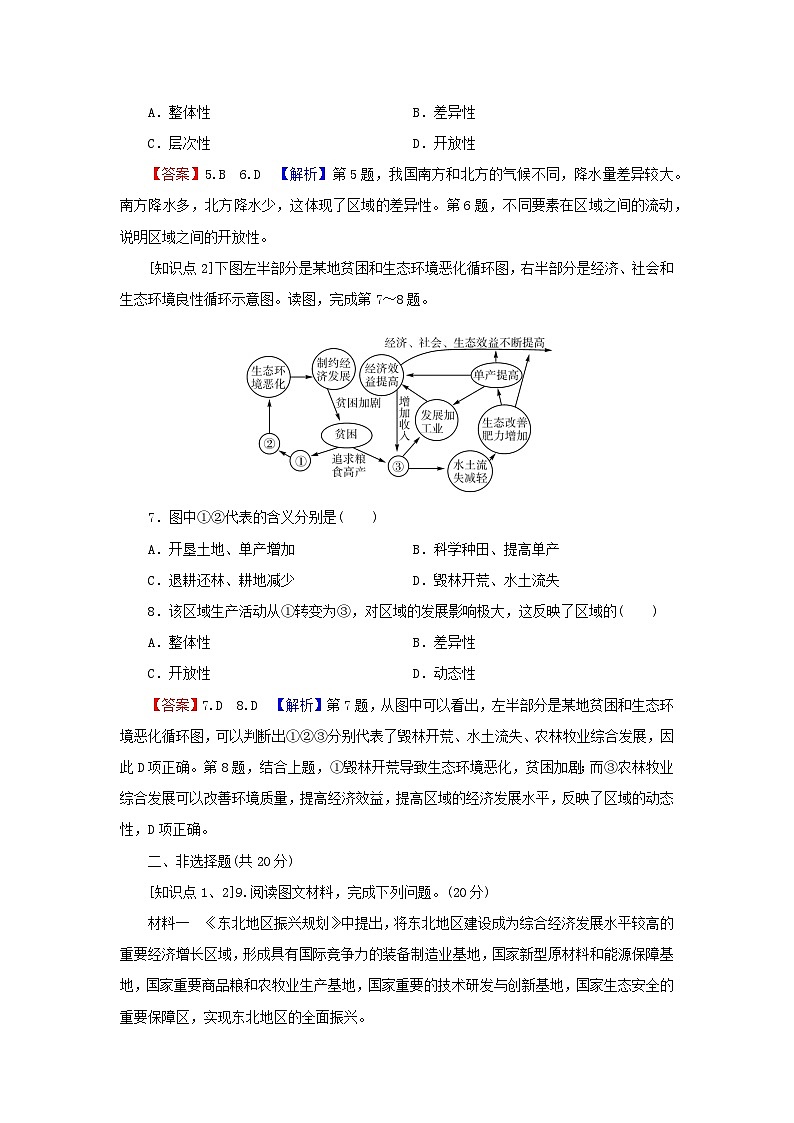

材料二 下图为东北地区略图。

(1)简述材料中所呈现出的区域特点。(4分)

(2)说明“东北地区”体现的区域划分方法。(2分)

(3)试从区域的特征入手,分析把内蒙古自治区的呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市和锡林郭勒盟(蒙东地区)与黑、吉、辽三省一同划为东北地区的原因。(8分)

(4)从地理环境整体性的角度分析三江平原湿地的成因。(6分)

【答案】(1)区域具有一定的面积、形状、范围和界线,并有明确的区位特征。

(2)根据区域内部地理特征的一致性或相似性划分。

(3)从区域的整体性看,二者在自然和人文地理特征方面具有相对一致性;从区域的开放性看,二者之间存在着较强的内在联系。

(4)纬度高,气温低,蒸发微弱;地势低洼,河网密布,排水不畅;有冻土分布,地表水不易下渗。

【B拓展提升练】

时间:20分钟 总分:43分

一、选择题(共9小题,每小题3分,共27分)

[区域认知](2021年江苏苏州阶段检测)德国慕尼黑大学的一位教授是这样看待中国的:他首先把中国分成东部与西部,再分别分成南北两部分,形成如图①②③④四块区域,并将这四块区域命名为“银色中国”“金色中国”“黄色中国”和“绿色中国”。据此完成第1~2题。

1.下列关于图中各区域的说法,正确的是( )

A.各区域间不存在广泛的联系

B.各区域间具有明确的界线

C.各区域内部没有明显的分异

D.各区域划分的依据是自然景观差异

2.图中数字及各区域与主要成因的组合,对应正确的是( )

A.①—“黄色中国”—海陆位置影响

B.②—“绿色中国”—流水侵蚀作用

C.③—“金色中国”—海拔高度所致

D.④—“银色中国”—纬度位置影响

【答案】1.D 2.A 【解析】第1题,从德国教授把中国划分成的区域的名称来看,划分出的区域名称分别为“银色中国”“金色中国”“黄色中国”和“绿色中国”,都是以颜色来冠名的,因此图中各区域划分的依据是自然景观差异,D项正确。第2题,①地因干旱多沙漠而呈黄色,为“黄色中国”,主要是受海陆位置影响,A项正确;②地因高寒多冰雪而呈银白色,为“银色中国”,B项错误;③地降水多、气温高而森林和农作物四季常绿,为“绿色中国”,C项错误;④地位于我国北方地区,北方有广阔的东北和华北平原,小麦、水稻成熟时遍地金黄,为“金色中国”,D项错误。

[综合思维](2021年河南洛阳期末)生态保护红线,是指在生态空间范围内,具有特殊重要生态功能,必须强制性严格保护的区域。生态敏感脆弱区,是指受污染、开发、资源过度利用等人为活动干扰,且生态问题突出的区域。生态保护红线边界的划定依据如下图所示。据此完成第3~4题。

3.生态保护红线包括( )

A.人为划定的,并不封闭的界线

B.海岸线,湖岸线

C.自然保护区、风景名胜区等各类保护地的边界

D.自然保护区与城镇、耕地之间的过渡地带

4.划定并严守生态保护红线( )

A.目的是促进粮食增产,保障粮食安全

B.是为了防止保护区野生动物外出伤人

C.是维护生态安全的最基本要求

D.可促进生态文明法律法规体系的健全

【答案】3.C 4.C 【解析】第3题,由材料可知,生态保护红线圈定的区域是国家保护的特殊功能区,不会留有缺口,因此生态保护红线是封闭的界线,A项错误;江河、湖泊以及海岸等向陆域延伸一定距离的边界属于生态保护红线,故海岸线、湖岸线不属于生态保护红线,B项错误;自然保护区、风景名胜区等各类保护地的边界属于生态保护红线,C项正确;自然保护区与城镇、耕地之间的过渡地带不属于生态保护红线,D项错误。第4题,划定生态保护红线主要是为了保护生态环境,对增加粮食产量、保障粮食安全影响不大,A项错误;划定生态保护红线不是为了防止野生动物外出伤人,而是为了减少人类对生态系统和自然遗迹等特殊功能区的破坏,B项错误;严守生态保护红线是构建国家生态安全格局的有效手段,是维护生态安全的最基本要求,C项正确;法律法规的制定不属于严守生态保护红线的内容,D项错误。

[区域认知]中国复杂多样的地理环境深刻地影响着饮食文化,由于地域性的差异,不同地方居民的口味也千差万别。下图为中国区域饮食文化圈示意图。据此完成第5~6题。

5.图示中国区域饮食文化圈( )

A.无划分指标依据 B.与自然景观一致

C.无具体自然标志 D.同一圈内地理差异显著

6.图中饮食文化圈的虚线表示( )

A.现实中饮食文化的地域分布 B.现实中无该圈饮食文化地域

C.形成与该圈不同的饮食文化 D.饮食文化传播受政区的限制

【答案】5.C 6.A 【解析】第5题,根据材料“由于地域性的差异,不同地方居民的口味也千差万别”可知,图示中国区域饮食文化圈是依据不同地方居民的口味划分的,有划分指标依据;中国区域饮食文化圈是由于地域、民族、习俗、信仰等差异形成的具有独特风格的饮食文化区域,与自然景观不一致;划分依据属于人文因素指标,无具体自然标志;同一饮食文化圈内地理差异不明显。第6题,图示饮食文化圈的虚线表示现实中饮食文化的地域分布,该文化圈不仅分布在国内,在国外也有分布;现实中相邻国家有该圈饮食文化地域;形成与该圈相同的饮食文化;饮食文化传播不受政区的限制。

[人地协调观](2021年辽宁大连期末)读中国某区域自然要素联系示意图,完成第7~9题。

7.该区域最可能位于( )

A.青藏地区 B.西北地区

C.北方地区 D.南方地区

8.该区域自然要素联系示意图体现了区域的( )

A.整体性 B.差异性

C.开放性 D.动态性

9.该区域与我国东部地区交换自然资源、劳动力、资金、信息等要素,说明( )

A.该区域与其他区域有联系,但其内部没有联系

B.该区域劳动力、矿产资源丰富

C.区域间是有联系的,体现了区域的开放性

D.说明区域间实现了经济全球化

【答案】7.B 8.A 9.C 【解析】第7题,读图可知,该区域的特点是深居内陆、气候干旱,且该区域的典型农业类型是“绿洲农业”,可推断出该区域最有可能位于我国西北干旱、半干旱区;我国西北地区深居内陆,远离海洋,属于温带大陆性气候,降水少,气候干旱。青藏高寒区属于高寒气候,海拔高,气温低;北方地区属于温带季风气候,冬季寒冷干燥,夏季炎热多雨,四季分明;南方地区属于热带、亚热带季风气候,夏季高温多雨,冬季温和湿润。第8题,读图可知,该区域内部各地理要素之间相互作用、相互影响,构成一个统一的整体,体现了区域的整体性特征,A项正确。第9题,该区域与我国东部地区交换自然资源、劳动力、资金、信息等要素,说明该区域与其他区域有各种各样的联系,并不能说明该区域劳动力、矿产资源丰富,B项错误;区域内部也有联系,体现了整体性特征,A项错误;该区域不是孤立存在的,与我国其他区域间的联系说明了区域具有开放性特征,同时这种联系不是国际联系,所以不能说明区域间实现了经济全球化,C项正确、D项错误。

二、非选择题(共16分)

[综合思维、人地协调观]10.阅读材料,完成下列问题。(16分)

材料 农业关乎国家食物安全、资源安全和生态安全。针对各地农业可持续发展面临的问题,综合考虑各地农业资源承载力、环境容量、生态类型和发展基础等因素,将全国划分为优化发展区、适度发展区和保护发展区(见下表)。按照因地制宜、梯次推进、分类施策的原则,确定不同区域的农业可持续发展方向和重点。

分区

区域范围

优化

发展区

东北区

黑龙江、吉林、辽宁,内蒙古东部

黄淮海区

北京、天津,河北中南部,河南、山东,安徽、江苏北部

长江中下游区

江西、浙江、上海,江苏、安徽中南部,湖北、湖南大部

华南区

福建、广东、海南

适度

发展区

西北及长

城沿线区

新疆、宁夏,甘肃大部,山西,陕西中北部,内蒙古中西部,河北北部

西南区

广西、贵州、重庆,陕西南部,四川东部,云南大部,湖北、湖南西部

保护

发展区

青藏区

西藏、青海,甘肃藏区,四川西部,云南西北部

海洋渔业区

我国管辖海域

(1)说明西北及长城沿线区与西南区被划分为适度发展区的不同自然原因。(8分)

(2)试分析青藏区和海洋渔业区被划分为保护发展区的不同原因。(8分)

【答案】(1)西北及长城沿线区处于干旱、半干旱地区,降水较优化发展区少,但多于保护发展区;地形以高原、山地、盆地为主,耕地面积小,草原面积广阔;资源环境承载力小,宜适度发展。西南区地形以高原、盆地为主,地势起伏大,过度开发易引发滑坡、泥石流、水土流失等自然灾害;处于长江、珠江流域的中上游,对中下游地区影响大,宜适度开发。

(2)青藏区海拔高,水热条件差,生态环境脆弱;青藏区是我国大江大河的发源地和重要的生态安全屏障。海洋渔业区存在着渔业资源衰退、污染突出的问题,要限制开发,使海洋生物等资源得到休养生息,促进生态系统良性循环。

第一章 第一节

【A基础培优练】

时间:20分钟 总分:44分

[知识点1:区域的含义、划分。知识点2:区域的特性]

一、选择题(共8小题,每小题3分,共24分)

[知识点1]区域是指一定范围的地理空间,是人们在地理环境差异的基础上按照一定的指标划分出来的。据此完成第1~2题。

1.下列对区域的理解,正确的是( )

A.区域是地球表面客观存在的不受人为因素影响的空间单位

B.一个区域内部特征是绝对一致的

C.区域的边界是十分明确的

D.区域之间存在差异

2.划分区域的意义是( )

①进一步加剧区域之间的差异 ②有助于进行区域研究 ③因地制宜对区域开发利用 ④了解区域发展的区位条件

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

【答案】1.D 2.D 【解析】第1题,有些区域受人为因素的影响,如行政区,A项错误;区域内部的特征相对一致,并与其他区域有所区别,B项错误、D项正确;区域的边界有的是明确的,有的则是模糊的,C项错误。第2题,划分区域可以进一步了解(非加剧)区域发展的区位条件及区域之间的差异,有助于进行区域研究并因地制宜对区域进行开发利用,②③④正确。

[知识点1](2021年吉林通化月考)根据定量与定性指标,可将全国划分为4个生态大区,包括东北部湿润半湿润生态大区、北部干旱半干旱生态大区、南部湿润生态大区和青藏高原生态大区。读中国生态区分布图,完成第3~4题。

3.划分四个生态大区的主要依据有( )

①行政区划 ②经济发展水平 ③自然地理特征 ④生态系统特征

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

4.下列关于生态大区的叙述,正确的是( )

①都是中尺度区域 ②都不可以划分出下一级区域 ③都非常脆弱 ④边界具有过渡性

A.①② B.②③

C.①④ D.②④

【答案】3.D 4.C 【解析】第3题,根据题干分析可知,生态大区属于自然区域,划分四个生态大区的主要依据有自然地理特征和生态系统特征,③④正确;与行政区划的划分和经济发展水平无关,①②错误。第4题,四大生态大区都是面积较大的地区,属于中尺度区域,①正确;根据区域的层次性可知,可以从大区域当中划分出若干小区域,②错误;不是所有的生态区都非常脆弱,③错误;生态区没有明确的边界,其边界具有过渡性,④正确。

[知识点2]截至2022年1月7日23时,南水北调东、中线工程累计调水量突破500亿立方米,优化了我国夏汛冬枯、北缺南丰的水资源格局。据此完成第5~6题。

5.我国南方水资源丰富,而北方严重缺水,这反映了区域的( )

A.整体性 B.差异性

C.动态性 D.开放性

6.南水北调工程的实施,体现了区域的( )

A.整体性 B.差异性

C.层次性 D.开放性

【答案】5.B 6.D 【解析】第5题,我国南方和北方的气候不同,降水量差异较大。南方降水多,北方降水少,这体现了区域的差异性。第6题,不同要素在区域之间的流动,说明区域之间的开放性。

[知识点2]下图左半部分是某地贫困和生态环境恶化循环图,右半部分是经济、社会和生态环境良性循环示意图。读图,完成第7~8题。

7.图中①②代表的含义分别是( )

A.开垦土地、单产增加 B.科学种田、提高单产

C.退耕还林、耕地减少 D.毁林开荒、水土流失

8.该区域生产活动从①转变为③,对区域的发展影响极大,这反映了区域的( )

A.整体性 B.差异性

C.开放性 D.动态性

【答案】7.D 8.D 【解析】第7题,从图中可以看出,左半部分是某地贫困和生态环境恶化循环图,可以判断出①②③分别代表了毁林开荒、水土流失、农林牧业综合发展,因此D项正确。第8题,结合上题,①毁林开荒导致生态环境恶化,贫困加剧;而③农林牧业综合发展可以改善环境质量,提高经济效益,提高区域的经济发展水平,反映了区域的动态性,D项正确。

二、非选择题(共20分)

[知识点1、2]9.阅读图文材料,完成下列问题。(20分)

材料一 《东北地区振兴规划》中提出,将东北地区建设成为综合经济发展水平较高的重要经济增长区域,形成具有国际竞争力的装备制造业基地,国家新型原材料和能源保障基地,国家重要商品粮和农牧业生产基地,国家重要的技术研发与创新基地,国家生态安全的重要保障区,实现东北地区的全面振兴。

材料二 下图为东北地区略图。

(1)简述材料中所呈现出的区域特点。(4分)

(2)说明“东北地区”体现的区域划分方法。(2分)

(3)试从区域的特征入手,分析把内蒙古自治区的呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市和锡林郭勒盟(蒙东地区)与黑、吉、辽三省一同划为东北地区的原因。(8分)

(4)从地理环境整体性的角度分析三江平原湿地的成因。(6分)

【答案】(1)区域具有一定的面积、形状、范围和界线,并有明确的区位特征。

(2)根据区域内部地理特征的一致性或相似性划分。

(3)从区域的整体性看,二者在自然和人文地理特征方面具有相对一致性;从区域的开放性看,二者之间存在着较强的内在联系。

(4)纬度高,气温低,蒸发微弱;地势低洼,河网密布,排水不畅;有冻土分布,地表水不易下渗。

【B拓展提升练】

时间:20分钟 总分:43分

一、选择题(共9小题,每小题3分,共27分)

[区域认知](2021年江苏苏州阶段检测)德国慕尼黑大学的一位教授是这样看待中国的:他首先把中国分成东部与西部,再分别分成南北两部分,形成如图①②③④四块区域,并将这四块区域命名为“银色中国”“金色中国”“黄色中国”和“绿色中国”。据此完成第1~2题。

1.下列关于图中各区域的说法,正确的是( )

A.各区域间不存在广泛的联系

B.各区域间具有明确的界线

C.各区域内部没有明显的分异

D.各区域划分的依据是自然景观差异

2.图中数字及各区域与主要成因的组合,对应正确的是( )

A.①—“黄色中国”—海陆位置影响

B.②—“绿色中国”—流水侵蚀作用

C.③—“金色中国”—海拔高度所致

D.④—“银色中国”—纬度位置影响

【答案】1.D 2.A 【解析】第1题,从德国教授把中国划分成的区域的名称来看,划分出的区域名称分别为“银色中国”“金色中国”“黄色中国”和“绿色中国”,都是以颜色来冠名的,因此图中各区域划分的依据是自然景观差异,D项正确。第2题,①地因干旱多沙漠而呈黄色,为“黄色中国”,主要是受海陆位置影响,A项正确;②地因高寒多冰雪而呈银白色,为“银色中国”,B项错误;③地降水多、气温高而森林和农作物四季常绿,为“绿色中国”,C项错误;④地位于我国北方地区,北方有广阔的东北和华北平原,小麦、水稻成熟时遍地金黄,为“金色中国”,D项错误。

[综合思维](2021年河南洛阳期末)生态保护红线,是指在生态空间范围内,具有特殊重要生态功能,必须强制性严格保护的区域。生态敏感脆弱区,是指受污染、开发、资源过度利用等人为活动干扰,且生态问题突出的区域。生态保护红线边界的划定依据如下图所示。据此完成第3~4题。

3.生态保护红线包括( )

A.人为划定的,并不封闭的界线

B.海岸线,湖岸线

C.自然保护区、风景名胜区等各类保护地的边界

D.自然保护区与城镇、耕地之间的过渡地带

4.划定并严守生态保护红线( )

A.目的是促进粮食增产,保障粮食安全

B.是为了防止保护区野生动物外出伤人

C.是维护生态安全的最基本要求

D.可促进生态文明法律法规体系的健全

【答案】3.C 4.C 【解析】第3题,由材料可知,生态保护红线圈定的区域是国家保护的特殊功能区,不会留有缺口,因此生态保护红线是封闭的界线,A项错误;江河、湖泊以及海岸等向陆域延伸一定距离的边界属于生态保护红线,故海岸线、湖岸线不属于生态保护红线,B项错误;自然保护区、风景名胜区等各类保护地的边界属于生态保护红线,C项正确;自然保护区与城镇、耕地之间的过渡地带不属于生态保护红线,D项错误。第4题,划定生态保护红线主要是为了保护生态环境,对增加粮食产量、保障粮食安全影响不大,A项错误;划定生态保护红线不是为了防止野生动物外出伤人,而是为了减少人类对生态系统和自然遗迹等特殊功能区的破坏,B项错误;严守生态保护红线是构建国家生态安全格局的有效手段,是维护生态安全的最基本要求,C项正确;法律法规的制定不属于严守生态保护红线的内容,D项错误。

[区域认知]中国复杂多样的地理环境深刻地影响着饮食文化,由于地域性的差异,不同地方居民的口味也千差万别。下图为中国区域饮食文化圈示意图。据此完成第5~6题。

5.图示中国区域饮食文化圈( )

A.无划分指标依据 B.与自然景观一致

C.无具体自然标志 D.同一圈内地理差异显著

6.图中饮食文化圈的虚线表示( )

A.现实中饮食文化的地域分布 B.现实中无该圈饮食文化地域

C.形成与该圈不同的饮食文化 D.饮食文化传播受政区的限制

【答案】5.C 6.A 【解析】第5题,根据材料“由于地域性的差异,不同地方居民的口味也千差万别”可知,图示中国区域饮食文化圈是依据不同地方居民的口味划分的,有划分指标依据;中国区域饮食文化圈是由于地域、民族、习俗、信仰等差异形成的具有独特风格的饮食文化区域,与自然景观不一致;划分依据属于人文因素指标,无具体自然标志;同一饮食文化圈内地理差异不明显。第6题,图示饮食文化圈的虚线表示现实中饮食文化的地域分布,该文化圈不仅分布在国内,在国外也有分布;现实中相邻国家有该圈饮食文化地域;形成与该圈相同的饮食文化;饮食文化传播不受政区的限制。

[人地协调观](2021年辽宁大连期末)读中国某区域自然要素联系示意图,完成第7~9题。

7.该区域最可能位于( )

A.青藏地区 B.西北地区

C.北方地区 D.南方地区

8.该区域自然要素联系示意图体现了区域的( )

A.整体性 B.差异性

C.开放性 D.动态性

9.该区域与我国东部地区交换自然资源、劳动力、资金、信息等要素,说明( )

A.该区域与其他区域有联系,但其内部没有联系

B.该区域劳动力、矿产资源丰富

C.区域间是有联系的,体现了区域的开放性

D.说明区域间实现了经济全球化

【答案】7.B 8.A 9.C 【解析】第7题,读图可知,该区域的特点是深居内陆、气候干旱,且该区域的典型农业类型是“绿洲农业”,可推断出该区域最有可能位于我国西北干旱、半干旱区;我国西北地区深居内陆,远离海洋,属于温带大陆性气候,降水少,气候干旱。青藏高寒区属于高寒气候,海拔高,气温低;北方地区属于温带季风气候,冬季寒冷干燥,夏季炎热多雨,四季分明;南方地区属于热带、亚热带季风气候,夏季高温多雨,冬季温和湿润。第8题,读图可知,该区域内部各地理要素之间相互作用、相互影响,构成一个统一的整体,体现了区域的整体性特征,A项正确。第9题,该区域与我国东部地区交换自然资源、劳动力、资金、信息等要素,说明该区域与其他区域有各种各样的联系,并不能说明该区域劳动力、矿产资源丰富,B项错误;区域内部也有联系,体现了整体性特征,A项错误;该区域不是孤立存在的,与我国其他区域间的联系说明了区域具有开放性特征,同时这种联系不是国际联系,所以不能说明区域间实现了经济全球化,C项正确、D项错误。

二、非选择题(共16分)

[综合思维、人地协调观]10.阅读材料,完成下列问题。(16分)

材料 农业关乎国家食物安全、资源安全和生态安全。针对各地农业可持续发展面临的问题,综合考虑各地农业资源承载力、环境容量、生态类型和发展基础等因素,将全国划分为优化发展区、适度发展区和保护发展区(见下表)。按照因地制宜、梯次推进、分类施策的原则,确定不同区域的农业可持续发展方向和重点。

分区

区域范围

优化

发展区

东北区

黑龙江、吉林、辽宁,内蒙古东部

黄淮海区

北京、天津,河北中南部,河南、山东,安徽、江苏北部

长江中下游区

江西、浙江、上海,江苏、安徽中南部,湖北、湖南大部

华南区

福建、广东、海南

适度

发展区

西北及长

城沿线区

新疆、宁夏,甘肃大部,山西,陕西中北部,内蒙古中西部,河北北部

西南区

广西、贵州、重庆,陕西南部,四川东部,云南大部,湖北、湖南西部

保护

发展区

青藏区

西藏、青海,甘肃藏区,四川西部,云南西北部

海洋渔业区

我国管辖海域

(1)说明西北及长城沿线区与西南区被划分为适度发展区的不同自然原因。(8分)

(2)试分析青藏区和海洋渔业区被划分为保护发展区的不同原因。(8分)

【答案】(1)西北及长城沿线区处于干旱、半干旱地区,降水较优化发展区少,但多于保护发展区;地形以高原、山地、盆地为主,耕地面积小,草原面积广阔;资源环境承载力小,宜适度发展。西南区地形以高原、盆地为主,地势起伏大,过度开发易引发滑坡、泥石流、水土流失等自然灾害;处于长江、珠江流域的中上游,对中下游地区影响大,宜适度开发。

(2)青藏区海拔高,水热条件差,生态环境脆弱;青藏区是我国大江大河的发源地和重要的生态安全屏障。海洋渔业区存在着渔业资源衰退、污染突出的问题,要限制开发,使海洋生物等资源得到休养生息,促进生态系统良性循环。

相关资料

更多