高中历史人教统编版选择性必修2 经济与社会生活第11课 近代以来的城市化进程同步测试题

展开

这是一份高中历史人教统编版选择性必修2 经济与社会生活第11课 近代以来的城市化进程同步测试题,共12页。试卷主要包含了素养达标,能力提升等内容,欢迎下载使用。

一、素养达标

1.据学者研究,英国早期城市化的基本情况如表所示,由此可知,这一时期的城市化( A )

英国总人口与城市总人口(万人)

A.未摆脱政治中心优先发展的藩篱

B.受制于城市人口的缓慢增长

C.政治中心严重制约其他地区发展

D.催生了自由主义的经济思想

解析:根据材料数据可知,表格中1600年英国城市总人口33.5万人中伦敦占22万,城市人口所占比例8.25%中伦敦占5%,伦敦作为英国政治中心,无论在城市总人口还是城市人口所占比例中,都体现了其作为政治中心的优势,即这一时期的城市化未摆脱政治中心优先发展的藩篱,A项正确;结合所学可知,伦敦作为政治中心,城市化速度明显要快些,无法得出受制于城市人口的缓慢增长,B项错误;材料主要体现了这一时期伦敦作为英国政治中心未摆脱其优先发展的藩篱,没有体现政治中心严重制约其他地区发展的信息,C项错误;材料主要体现了英国早期城市化的基本情况,没有催生自由主义经济思想,D项错误。

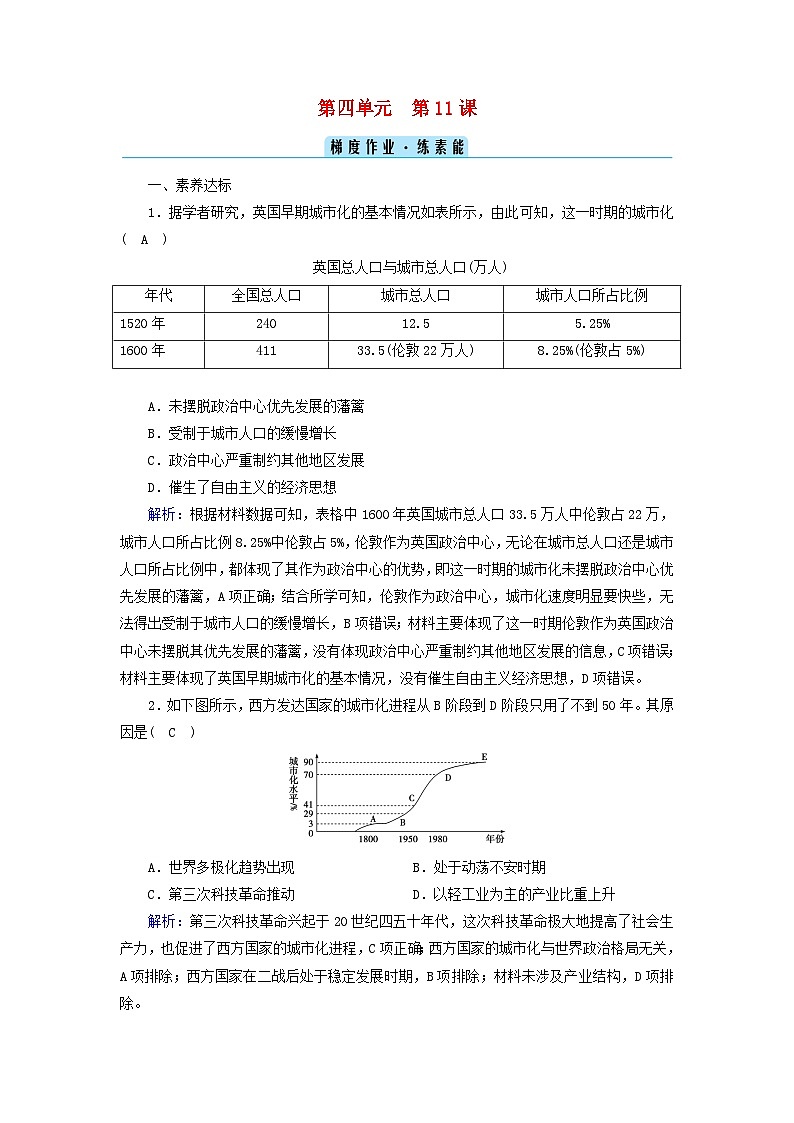

2.如下图所示,西方发达国家的城市化进程从B阶段到D阶段只用了不到50年。其原因是( C )

A.世界多极化趋势出现B.处于动荡不安时期

C.第三次科技革命推动D.以轻工业为主的产业比重上升

解析:第三次科技革命兴起于20世纪四五十年代,这次科技革命极大地提高了社会生产力,也促进了西方国家的城市化进程,C项正确;西方国家的城市化与世界政治格局无关,A项排除;西方国家在二战后处于稳定发展时期,B项排除;材料未涉及产业结构,D项排除。

3.(2022·枣庄)洋务运动时期,中国人口的非农化主要集中在工业领域。洋务企业的兴办造成了一定的人口非农化转移,一部分农民变成了工厂工人。由此可知,洋务运动( B )

A.保证了社会人员的有序流动B.利于推进中国城市化进程

C.促使小农经济开始走向解体D.打破了城乡人口结构均衡

解析:根据“洋务企业的兴办造成了一定的人口非农化转移,一部分农民变成了工厂工人”可得出洋务运动推动了中国近代工业的发展,促使部分农业人口转向工业,推动了中国的城市化进程,B项正确;A项太绝对,排除A项;C项是鸦片战争的影响,排除C项;打破均衡的说法太夸大了,排除D项。

4.1858年是伦敦泰晤士河的“奇臭年”,就连河边议会大厦的窗上也不得不挂起一条条浸过消毒水的被单,原本清澈宜人的“母亲河”变成了奇臭无比的“污水河”。材料反映了工业革命( A )

A.带来环境污染问题B.城市化进程加快

C.大大提高了生产力D.产业结构的调整

解析:材料“河边议会大厦的窗上也不得不挂起一条条浸过消毒水的被单,原本清澈宜人的‘母亲河’变成了奇臭无比的污水河”表明工业革命造成了严重的环境问题,A项正确;材料未体现城市化进程,B项排除;材料没有体现生产力的提高,C项排除;材料未涉及产业的结构调整,D项排除。

5.1964—1980年,中国中西部地区城镇规模持续扩大,新建城市4个,扩建了70余个新兴工业城市,重工业成为这些城市的特色。这一时期中国的城市化( D )

A.奠定了工业化的初步基础B.制约了城市体系的均衡发展

C.推动了城市经济体制改革D.一定程度受外交环境的影响

解析:1964年美国轰炸越南北方,中国周边形势紧张,加上中苏关系恶化,中国外交环境恶劣,出于国防的考虑,政府开展以备战为中心的经济建设,选择在中西部地区新建工业基地,故D项正确。“一五”计划奠定了工业化的初步基础,故A项排除;中西部地区城镇化规模扩大有利于缩小与东部地区城市化水平差距,推动了城市体系的均衡发展,故B项排除;城市经济体制改革是在1984年之后,故C项排除。

6.下表为1978—2010年中国的城市化水平。这反映了( B )

A.城乡二元结构差别已基本消失B.改革开放促使城市化进程加快

C.我国初步改变了工业落后局面D.中国城市化发展具有不均衡性

解析:表格反映了1978年以来我国城市化率在不断提高,说明1978年开始的改革开放促使了城市化进程加快,故选B项;材料并未提及乡村发展,无法看出城乡二元结构差别,排除A项;我国初步改变工业落后局面,是 “一五”计划的结果,排除C项;材料并未提及中国城市的地区差别以及产业差别,无法看出是否具有不平衡性,排除D项。

7.(2022·武汉)1790年,美国拥有8 000人以上的城市只有5个,其人口不到13万。1820年,城市人口比重为7.2%。到1870年,城市数量增加到663个,城市人口比重上升到25%。这反映了( B )

A.美国城市化水平领先欧美B.工业革命加速了城市化进程

C.工业化提高了人口增长率D.第二次工业革命的显著成效

解析:据材料可知,19世纪末美国城市化迅速发展,表现在城市人口比重上升迅速,城市数量迅速增长,究其原因是工业革命的发展,加速了城市化进程,B项正确;材料未涉及美国城市化与他国的比较,排除A项;材料的主旨是强调工业革命的发展促进了城市化,人口的增长与工业化无关,排除C项;材料的主旨是强调工业革命的发展促进了城市化,未涉及第二次工业革命的其他成果,排除D项。

8.(2022·保定)2007年1月,联合国人类住区规划署执行主任安娜·蒂贝琼卡夫人在77国集团会议上发出警告:“在我们生活的这个时代,增长最快的社区是贫民窟,贫民窟是日益增长的犯罪和暴力的中心。”由此可知,当代的城市发展( B )

A.导致失业率大为提高B.存在着社会危机隐患

C.是工业化的必然产物D.制约了市民生活改善

解析:根据“增长最快的社区是贫民窟,贫民窟是日益增长的犯罪和暴力的中心”可知,城市化的快速发展导致了贫富差距进一步扩大,从而存在着社会危机隐患,B项正确;材料反映的是城市贫富差距加大,不是失业率的问题,排除A项;材料论述的是城市化发展带来的影响,而非城市化形成的原因,排除C项;城市化发展是有利于提高市民生活水平的,排除D项。

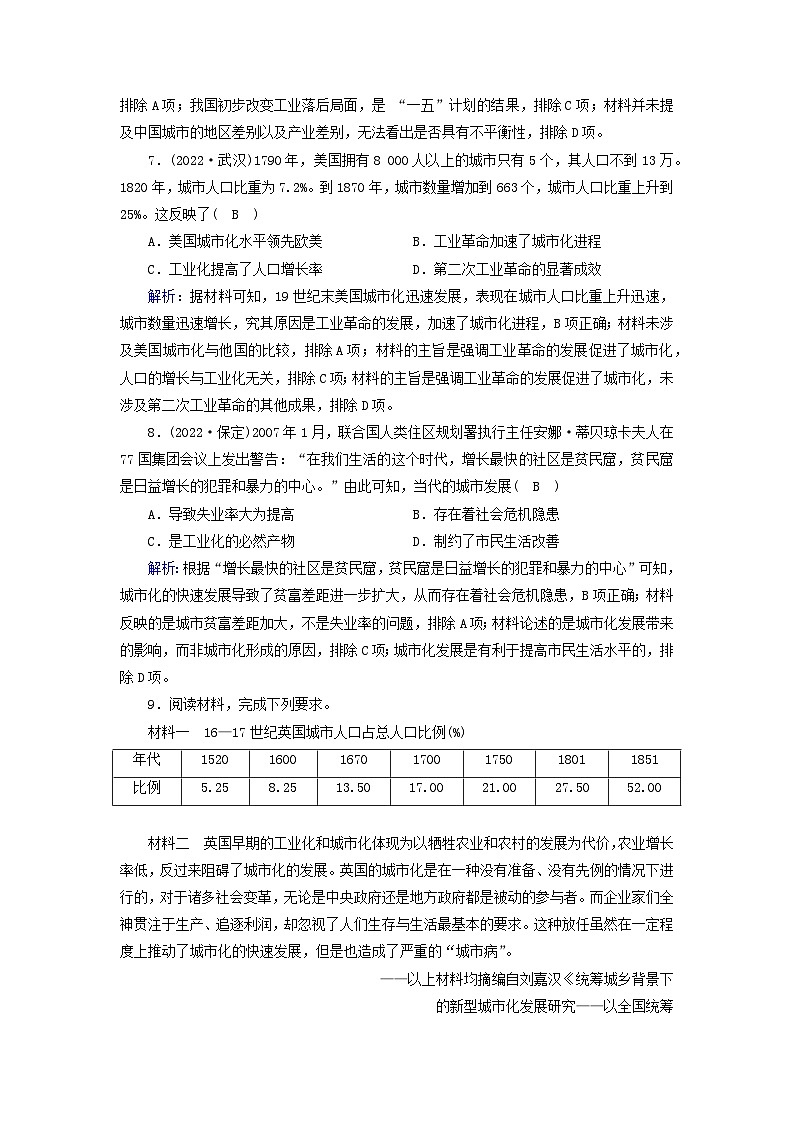

9.阅读材料,完成下列要求。

材料一 16—17世纪英国城市人口占总人口比例(%)

材料二 英国早期的工业化和城市化体现为以牺牲农业和农村的发展为代价,农业增长率低,反过来阻碍了城市化的发展。英国的城市化是在一种没有准备、没有先例的情况下进行的,对于诸多社会变革,无论是中央政府还是地方政府都是被动的参与者。而企业家们全神贯注于生产、追逐利润,却忽视了人们生存与生活最基本的要求。这种放任虽然在一定程度上推动了城市化的快速发展,但是也造成了严重的“城市病”。

——以上材料均摘编自刘嘉汉《统筹城乡背景下

的新型城市化发展研究——以全国统筹

城乡综合配套改革试验区成都为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出英国城市化在18世纪后期实现“起飞”的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国城市化进程中存在的主要问题。

答案:(1)圈地运动导致大批农村人口进入城市;工业革命是城市化的深刻根源;民主制度建立,政府推动城市化进程。

(2)以牺牲农业为代价;城市化进程加快,基础设施建设滞后;环境污染严重;各种疾病流行。

解析:(1)因素:结合所学知识,从圈地运动、工业革命和政府政策等角度分析。

(2)问题:依据材料二“英国早期的工业化和城市化体现为以牺牲农业和农村的发展为代价”“而企业家们全神贯注于生产、追逐利润,却忽视了人们生存与生活最基本的要求”并结合所学知识归纳概括。

二、能力提升

10.1660年代至1760年代,英国东部地区发生了农业技术革命。其中一项新技术叫作“四区轮作制”,即分别在农场的四块土地上种植芜菁、小麦、萝卜、大麦,四年里轮流更换,不让任何地块休闲,同时又能保持地力。这一革命( C )

A.导致英国东西部经济差距扩大B.促成英国实现粮食自给

C.推动英国工业化和城市化进程D.揭开英国圈地运动序幕

解析:英国工业革命前的农业技术的革命提高了劳动生产率,为资本主义发展提供大量劳动力和技术积累,为工业革命的开展提供了必要的条件,从而推动了英国的工业化和城市化进程,故答案为C项。A、B两项材料没有涉及,排除;圈地运动在15世纪晚期就开始了,排除D项。

11.(2022·深圳)1902年,清朝海关规定,国内各通商口岸或铁路沿线城市“无论东西南北,凡兵船、商船、海关、铁路”,皆以上海所在时区的时间为准。其他地区仍使用各自的地方时。这表明当时( B )

A.市民时间观念普遍加强B.近代化进程存在时空差异

C.民族资产阶级力量壮大D.清政府日益重视海关主权

解析:根据材料可知,清代“国内各通商口岸或铁路沿线城市……皆以上海所在时区的时间为准。其他地区仍使用各自的地方时”,中国各地时区有差异,B项正确;材料与时间观念无关,排除A项;材料与民族资产阶级无关,排除C项;通过材料看不出清政府重视海关主权,排除D项。

12.下表呈现了中国近代后期城市化发展的状况。对此解读正确的是,中国( D )

A.城市化未引起社会关注B.缺乏城市化的物质基础

C.民国时期研究结论失实D.城市化受阻于政治环境

解析:据表格信息可知,民国初年至20世纪30年代城市化率在提高,而1949年呈现下降的趋势,这是因为1949年是解放战争关键的一年,战争影响了城市化进程,D项正确;表格中民国初年至20世纪30年代城市化率在提高,表明城市化已经引起相应关注,故A项错误;我国近代民族工商业的产生与发展,为城市化奠定物质基础,故B项错误;据所学可知,民国前期,民族工商业发展较快,城市化率确有一定提高,故C项说法错误。

13.曼彻斯特是世界上最早的工业化城市之一,也是英国的第二大城市。下表两则材料反映了曼彻斯特城市发展进程,对此解读准确的是( C )

A.工业革命加速了城市化进程B.经济发展导致财产类犯罪猛增

C.城市化进程与社会问题并行D.曼彻斯特城市管理严重滞后

解析:综合材料一和材料二信息可知,随着曼彻斯特城市化进程的加快,财产类犯罪猛增,出现严重的社会问题。说明随着工业革命的发展,城市化进程与社会问题并行,故C项正确;A、B、D三项不符合题意。

14.(2022·滨州)某学习小组以“英国公共卫生体系的建立”为课题展开研究性学习。阅读材料,回答问题。

材料一 1831—1839年英国农村地区的死亡率约为18.2‰,而城市则高达26.2‰,尤其是新兴的工业城镇死亡率更高。1831—1841年间,伯明翰每千人的死亡率从14.6上升到27.2,曼彻斯特从30.2上升为33.8。

——摘编自赵秀芬《19世纪英国公共卫生发展与国家权力》

材料二 1832年,曼彻斯特棉纺织家詹姆斯·菲利普·凯出版了《曼彻斯特棉纺织厂工人阶级的道德和身体状况》一书,认为劳工阶层集中居住的这些贫民窟则成为疾病流行的中心。很多工厂的空间里充满灰尘、湿热与有毒气体。

——摘编自李宏图《19世纪英国公共卫生体系建立》

材料三 英国查德威克被认为是“公共卫生观念之父”和英国现代公共卫生体系的创立者,1843年发表了《英国劳动人口环境卫生状况调查报告》,认为环境卫生不再是个人的事情,而是事关全社会每一个人。从1844年开始,一批有识之士开始向社会宣传倡导公共卫生的观念,并且成立了一些机构,如促进清洁协会、城市卫生健康协会等群众卫生组织。1848年,议会通过了《公共卫生法案》,同时政府建立了第一个卫生机构——中央卫生署。1875年,英国议会通过《公共卫生法》,标志着英国公共卫生体系开始建立。政府在各城市建立自来水和地下排污系统,并拆除贫民窟建筑,改善工人住房。政府对公共卫生的管理逐渐放弃自由放任的态度,越来越积极干预,这对20世纪以后英国实施福利政策产生深远影响。

——摘编自李宏图《19世纪英国公共卫生体系建立》

(1)围绕课题,研究材料一,可得出什么结论?并指出其运用的研究方法。

(2)材料二是从什么视角进行课题研究的?

(3)依据材料三,归纳推动英国公共卫生体系建立的因素。

(4)通过本课题研究,谈谈你的收获。

答案:(1)结论:工业革命后,城市死亡率高于农村,工业城镇死亡率更高,建立公共卫生体系是社会的迫切需要。

方法:案例法、对比法。

(2)视角:从劳工阶层生存环境的角度研究英国公共卫生体系建立的必要性。

(3)因素:有识之士的呼吁;政府主导(立法);卫生观念提高;城市管理的完善等。

(4)收获:发展经济的同时关注民生健康(经济发展与民生协调发展);公共卫生发展的重要性;课题研究须选择恰当的方法和视角。(任意两点即可)

解析:(1)结论:由材料“1831—1839年英国农村地区的死亡率约为18.2‰,而城市则高达26.2‰,尤其是新兴的工业城镇死亡率更高”得出,工业革命后,城市死亡率高于农村,工业城镇死亡率更高,建立公共卫生体系是社会的迫切需要。方法:由材料“1831—1839年英国农村地区的死亡率约为18.2‰,而城市则高达26.2‰,尤其是新兴的工业城镇死亡率更高”“1831—1841年间,伯明翰每千人的死亡率从14.6上升到27.2,曼彻斯特从30.2上升为33.8”得出,研究材料一所用的方法有案例法、对比法。

(2)视角:由材料“1832年,曼彻斯特棉纺织家詹姆斯·菲利普·凯出版了《曼彻斯特棉纺织厂工人阶级的道德和身体状况》一书,认为劳工阶层集中居住的这些贫民窟则成为疾病流行的中心。很多工厂的空间里充满灰尘、湿热与有毒气体”可以看出,材料二是从劳工阶层生存环境的角度研究英国公共卫生体系建立的必要性。

(3)因素:由材料“从1844年开始,一批有识之士开始向社会宣传倡导公共卫生的观念,并且成立了一些机构,如促进清洁协会、城市卫生健康协会等群众卫生组织”得出,有识之士呼吁建立公共卫生体系;由材料“1848年,议会通过了《公共卫生法案》,同时政府建立了第一个卫生机构——中央卫生署。1875年,英国议会通过《公共卫生法》,标志着英国公共卫生体系开始建立”得出,政府主导(立法);由材料“政府在各城市建立自来水和地下排污系统,并拆除贫民窟建筑,改善工人住房。政府对公共卫生的管理逐渐放弃自由放任的态度,越来越积极干预,这对20世纪以后英国实施福利政策产生深远影响”得出,城市管理的完善,卫生观念提高等。

(4)收获:本题是开放型题目,只要符合题意,言之有理即可。如:发展经济的同时关注民生健康(经济发展与民生协调发展);公共卫生发展的重要性;课题研究须选择恰当的方法和视角。

一、素养达标

1.在社会发展大潮中,近现代英国乡村经历了兴旺发展、持续衰落、逐渐恢复的历史过程。其“持续衰落”主要是由于( B )

A.新航路的开辟B.工业革命的推进

C.殖民扩张D.政府强有力的政策

解析:新航路开辟是对外开拓殖民地,与英国乡村发展无关,故A、C两项错误;工业革命的推进带来了工业城市的发展,农村人口和比例下降,符合乡村“持续衰落”的过程,故B项正确;政府政策是影响乡村兴衰的因素,但不是导致乡村“持续衰落”的主要原因,故D项错误。

2.下表是对美国城市数目、人口等在不同时段的统计。由此推知,美国( C )

.

A.经济结构发生了根本性变化B.已经完成了工业化进程

C.工业革命推动了城市化进程D.工业发展已位居世界首位

解析:据材料并结合所学可知,1790—1880年美国城市数量和城市人口以及城市人口比例迅速增加,这主要由于工业革命的进行加快了城市化的进程,故选C项;材料未体现经济结构的变化,故排除A项;材料强调的是城市化而非工业化,故排除B项;材料并未涉及其他国家的信息,无法说明美国工业发展已位居世界首位,故排除D项。

3.吴蔼宸在《华北国际五大问题》中提到:“(20世纪20年代)盖天津市发展之趋势,其初围绕旧城,继则沿河流,复次则沿铁道线,自有电气事业,则沿电车道而发展。”据此可以得出的结论是( A )

A.交通进步推动城市化进程B.近代天津最早出现城市公交

C.华北的交通事业发展迅猛D.交通发展促进民族工业成长

解析:据题意可知,天津城市的发展从围绕旧城到沿河流、沿铁路和围绕电车道,都是随着交通的发展而发展,说明交通进步推动城市化进程,故选A项;材料中没有比较信息,不能体现“最早”,排除B项;材料反映的是天津市的城市化进程,华北的交通事业发展和民族工业成长都与这一主旨不符,排除C、D两项。

4.1961年5、6月间,中共中央在北京召开工作会议,陈云在发言中强调:“……面前摆着两条路要我们选择:一个是继续挖农民的口粮;一个是城市人口下乡。两条路必须选一条,没有什么别的路可走。我认为只能走压缩城市人口这条路。”“走压缩城市人口这条路”的主要目的是( C )

A.扩大人民公社化运动B.改善城市居民生活

C.缓解国家的经济困难D.推动经济体制改革

解析:1961年5、6月间,我国正处于1959—1961年三年严重困难时期,为了解决经济困难,只有想办法压缩非农业生产者的人数,因此陈云提出“走压缩城市人口这条路”,故选C项;A项是方式而不是目的;B项改善城市居民生活与题意相反,排除;D项错误,经济体制改革是在1978年后开始的,与题干时间不符,排除。

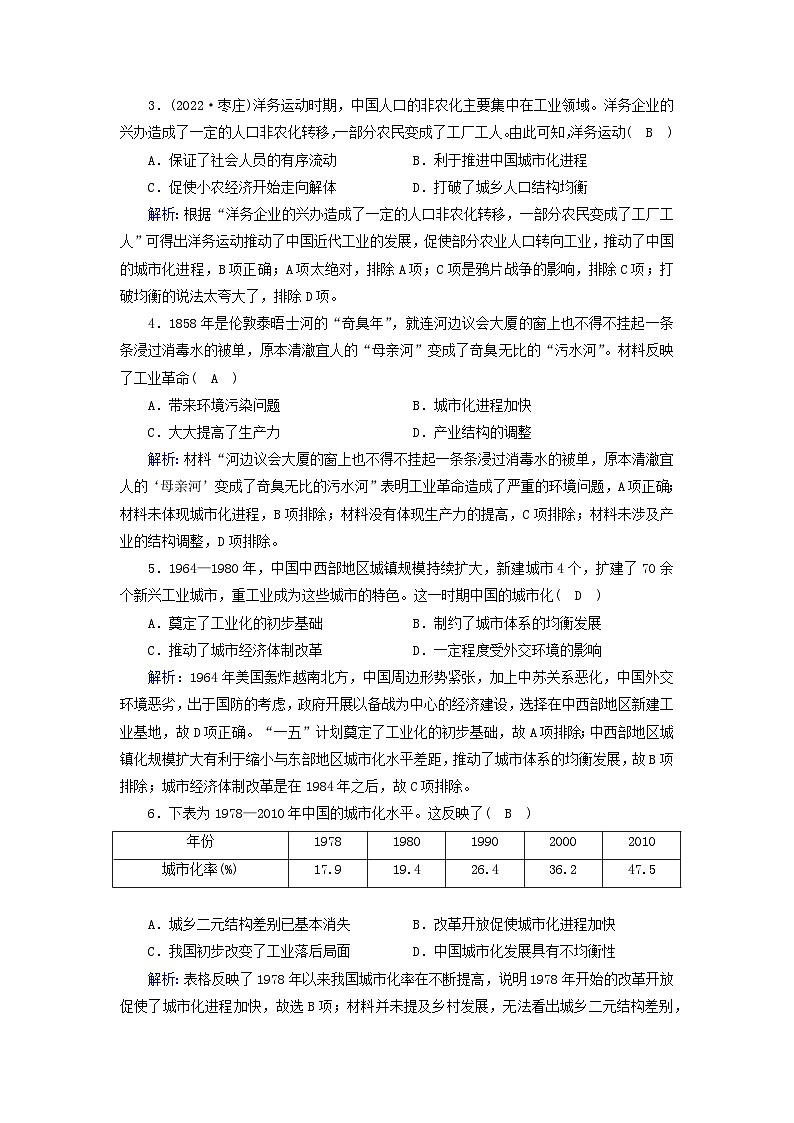

5.下图所示为我国进行的六次全国人口普查的城市化率(城镇人口占总人口的比重)情况。

上图反映出( D )

A.我国已经形成合理的城市体系B.社会主义建设以城市化为中心

C.我国已初步改变工业落后局面D.改革开放以来城市化进程加快

解析:分析图片可知,1953 年至 1982 年我国城市化率较低,增长幅度不大,说明城市化发展较慢;1990年至2010年城市化率大幅提高,说明随着改革开放以来经济建设的发展,我国城市化进程明显加快,故选D项。A项“已经”说法错误,且从材料中不能得出;材料只是体现了中华人民共和国成立以来我国城市化发展的状况,无法得出我国社会主义建设以城市化为中心,排除B项;1957年“一五”计划的超额完成,已经初步改变了我国工业落后的面貌,故C项错误。

6.1832年,纽约铺设了第一条铁轨运行的公共马车;1863年,第一条由蒸汽机拉动的地铁在伦敦投入运营;1870年,第一条使用蒸汽驱动的城市高架铁路在纽约诞生。这说明当时的英美( C )

A.新型交通方式引领工业革命B.资本主义国家经济竞争加剧

C.城市生活促进铁路交通创新D.城市交通问题得到基本解决

解析:根据题意可知,铁路交通的创新和发展都出现在城市中,说明城市生活促进了铁路交通创新,故C项符合题意;新型交通方式是工业革命的成果,而非原因,排除A项;材料内容无法体现资本主义国家经济竞争加剧,排除B项;“得到基本解决”的说法无从体现,排除D项。

7.1900年闸北绅商率先组织闸北工程总局。1905年,11月,上海工程总局成立,承办马路、电灯、警察等各项事宜。1909年清政府正式颁布《城镇乡地方自治章程》后,总工程局随即改为“城厢内外自治公所”。这反映了上海( A )

A.近代城市治理进程的不断深入B.市政建设受到西方影响

C.已形成较完善的地方治理体系D.新政加剧地方独立倾向

解析:1900年闸北绅商组织闸北工程总局,1905年,上海工程总局成立,后改为“城厢内外自治公所”,工程总局由承办马路、电灯、警察等事宜到内外自治,说明上海近代城市治理进程不断推进,故选A项;材料反映上海市政管理的发展情况,B项不符合材料主旨,排除;仅从材料信息不足以证明上海已形成较完善的地方治理体系,排除C项;地方自治一定程度上容易形成地方独立倾向,但D项无法反映上海市政管理的发展过程,排除。

8.1890年,美国平均每套住房居住5.45人,纽约高达18.52人。1900年,纽约近400万人,有150万人住在43 000 个贫民窟中。导致上述情况发生的重要原因是( B )

A.工业革命进程尚未完成B.城市人口迅速膨胀

C.工业化发展阻碍城市化D.社会贫富差距较大

解析:第二次工业革命时期,生产力迅速发展,促进了城市化进程的加快,导致材料中“纽约高达18.52人”的现象发生,故B项正确;19世纪中期是工业革命完成的时间,故A项错误;工业化发展促进了城市化进程的加快,故C项错误;“社会贫富差距较大”属于材料中的现象,而不是原因,故D项错误。

9.城市化是近代历史发展的一个重要趋势,城市化是社会经济发展的主要表现和必然结果。阅读下列材料,回答问题。

材料一 中国城市告别传统城市形态走向近代是从19世纪40年代才开始的,首先在通商口岸崛起。这些通商城市以贸易为中介,并通过强行建立租界等手段,将西方资本主义社会新的技术、城市建设与管理、文化样式及价值观念移植嫁接到传统城市之中,从而使这些城市走出乡村社会及文化的包围而开始了艰难的近代之旅。

——摘自涂文学《中国近代城市化与城市近代化论略》

材料二 美国的工业化程度越高,其城市化程度也越高。从1890年到1920年,城市居民增加了300%,而乡村居民仅增加30%。城市的扩大反映了人口的自然增长和乡村居民向城市的迁徙以及欧洲移民的大量到来。

——[美]沃尔特·拉斐德《美国世纪——一个超级大国的兴盛与衰落》

(1)依据材料一并结合所学知识,分析近代中国城市化发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明美国近代城市化发展对社会产生的影响。

答案:(1)原因:西方资本主义影响的客观作用;近代工商业的巨大推动;交通运输发展的有利条件。

(2)影响:推动美国工业化更广、更深地发展;有利于人口整体素质的提高;但引发一系列的城市问题。

解析:(1)原因:根据材料“这些通商城市以贸易为中介,并通过强行建立租界等手段,将西方资本主义社会新的技术、城市建设与管理、文化样式及价值观念移植嫁接到传统城市之中”可知,西方资本主义影响的客观作用;根据材料“中国城市告别传统城市形态走向近代是从19世纪40年代才开始的,首先在通商口岸崛起”并结合所学可知,从近代工商业的推动、交通运输发展等方面进行回答。

(2)影响:根据材料“美国的工业化程度越高,其城市化程度也越高”可知,推动美国工业化更广、更深地发展;根据材料“城市居民增加了300%,而乡村居民仅增加30%”可知,有利于人口整体素质的提高;根据材料“反映了人口的自然增长和乡村居民向城市的迁徙以及欧洲移民的大量到来”可知,引发一系列的城市问题。

二、能力提升

10.据统计,1651—1751年英国人口从522万人增加到577万人,1780—1790年增长速度为11%,19世纪20年代增长速度达到16%。18世纪末19世纪初,英国人口增长率的变化取决于( D )

A.居住环境的改善B.殖民掠夺劳动力的积累

C.工业革命的完成D.工业化和城市化的发展

解析:材料反映了近代英国人口不断增加的信息。18世纪末19世纪初英国人口增加显著,与当时工业革命的开展推动工业化和城市化的发展相符合,故D项符合题意;英国工业革命期间,牺牲环境发展经济,居住环境整体恶化,故排除A项;英国工业革命期间,殖民地逐渐成为原料产地和商品倾销地,英国不再需要掠夺殖民地人口,故排除B项;英国工业革命完成于19世纪中期,与材料时间不符,故排除C项。

11.从洋务运动到国民政府在南京十年的建设,中国逐渐发展了现代的工商业……现代工商业集中的地区,包括铁路、轮船航线,所及诸处,文化与社会,均呈现“都会化”现象,而且居民也趋向于接受西方的生活方式。对材料理解最准确的是( B )

A.工商业均集中于政治中心B.现代工商业发展推动城市化

C.工商业分布区域极不平衡D.政治因素是工商业发展的根本

解析:从题干中“现代工商业集中的地区……均呈现‘都会化’现象”可知,随着近代工商业的发展,近代城市蓬勃发展,故选B项;A、C两项在材料中没有体现,排除;题干主旨是工商业发展的影响,D项错误。

12.19世纪中叶,隐私成为英国中产阶级的重要家居观念。随着住房空间的增大,家庭中的个人独立领域与不同功能的空间开始出现,并强调“仆人必须与主人分开”。这说明当时英国( B )

A.民众的居住条件得到改善B.经济发展影响思想观念

C.资产阶级等级观念的加强D.阶级结构发生显著变化

解析:“隐私成为英国中产阶级的重要家居观念”是在强调随着工业革命的开展,经济快速发展,中产阶级有了强烈的隐私观念,材料的主旨也是如此,是典型的经济发展影响生活观念的社会现象,综上所述,本题选B项;A、C、D三项,题干无法体现,均排除。

13.20世纪60年代,英国伯明翰人口减少8%,伦敦人口减少54万;1970—1985年间,伯明翰与伦敦的人口均出现负增长;1985—1995年间,上述两个城市的人口基本没有增加。材料表明英国( D )

A.人口逐渐呈现减少趋势B.深受经济危机冲击

C.城市化发展水平不平衡D.出现逆城市化现象

解析:从材料数据可以看出,英国的城市人口在不断下降,说明出现逆城市化现象,D项正确;材料反映的是城市人口减少,并不代表整体人口减少,排除A项;经济危机对城市人口减少没有直接影响,排除B项;材料与城市化发展水平无关,排除C项。

14.阅读材料,回答下列问题。

材料一 1833年,英国皇家委员会经调查后认为,应进行大规模的公共空间建设,建议由私营业主来负责具体的建设工作,由政府给予必要的支持。据此,1835年,议会通过了《私人法令》,允许在任何一个大多数纳税人要求建公园的城镇建立公共园林;1838年要求在所有未来的圈地中,必须留出足够的开敞空间,“足够为当地居民的锻炼和娱乐之用”,“以提高居民的身体健康与生活舒适”。1845年,柴郡切斯特市获得议会法令,建设公园与娱乐用地;1846年,曼彻斯特也获得此项权利。1859年,议会通过《娱乐地法》,允许地方当局为建设公园而征收地方税。在全国上下形成共识的情况下,全国范围内各城市掀起了公园建设的热潮。

——摘编自陆伟芳《城市公共空间与大众健康》

材料二 民国时期,公园已成为城镇比较普及的娱乐场所。民国政府通过公园向民众灌输现代观念,使公园兼具了社会政治教育空间的功能。民国公园一般都有古典式的亭台、楼阁、荷池、花坞等,有的还辅以假山,保持了传统园林的格局。国民政府将南京原来的玄武湖公园改为“五洲公园”,湖上五个小洲分别被改名为亚、欧、美、澳、非五大洲。1925年建成的北京京兆公园建有世界园,中有中国地图,题有“要有国家思想,须具世界眼光”;横批为“莫忘国耻”的对联;公园内还建有共和亭,书有“共和国之主权在民,共和国之元气在道德”。

——摘编自陈蕴茜《论清末民国旅游娱乐空间的变化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪英国公园建设热潮形成的特点并分析英国加强城市公园建设的历史背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与英国相比,民国时期公园向民众宣扬了怎样的观念并简析其意义。

答案:(1)特点:中央和地方政府重视和主导;以法令的形式推动;由个别城市到全国推广;全国上下的支持。背景:英国资本主义发展,经济实力增强;政治民主化进程不断发展;人们对日常文化娱乐生活的要求提高;工业化和城市化加剧了城市环境恶化,危害到人们的健康。

(2)观念:民族主义、国际意识、共和观念。意义:启迪民智,促进民众思想进步;激发爱国救亡意识和民族自信,促进国家认同。

解析:(1)特点:根据“由政府给予必要的支持。据此,1835年,议会通过了《私人法令》,允许在任何一个大多数纳税人要求建公园的城镇建立公共园林;1838年要求在所有未来的圈地中,必须留出足够的开敞空间”可得出中央和地方政府重视和主导;根据“议会通过了《私人法令》”得出以法令的形式推动;根据“1846年,曼彻斯特也获得此项权利”得出由个别城市到全国推广;根据“在全国上下形成共识的情况下,全国范围内各城市掀起了公园建设的热潮”得出全国上下的支持。背景:结合材料中的时间信息,并结合所学知识,可从工业革命的影响、生活水平的提高、城市化的影响等角度概括。

(2)观念:根据“保持了传统园林的格局”得出民族主义;根据“湖上五个小洲分别被改名为亚、欧、美、澳、非五大洲”得出国际意识;根据“共和国之主权在民,共和国之元气在道德”得出共和观念。意义:结合所学可概括得出启迪民智,促进民众思想进步;激发爱国救亡意识和民族自信,促进国家认同等方面。

年代

全国总人口

城市总人口

城市人口所占比例

1520年

240

12.5

5.25%

1600年

411

33.5(伦敦22万人)

8.25%(伦敦占5%)

年份

1978

1980

1990

2000

2010

城市化率(%)

17.9

19.4

26.4

36.2

47.5

年代

1520

1600

1670

1700

1750

1801

1851

比例

5.25

8.25

13.50

17.00

21.00

27.50

52.00

统计时间

城市化率

文献依据

民国初年

21%

卜凯《中国土地利用》1941年

20世纪30年代

28%

孙本文《现代中国社会问题》1946年

1949年

17.4%

罗时凡《中国国情大事典》1993年

材料一

“曼彻斯特在17世纪时人口不超过1万人,1801年已发展到9.5万人,1841年有35万人,成为当时英国第二大城市”

材料二

“曼彻斯特在1794年至1811年,19岁以下的财产类犯罪人数占总犯罪人数的26%,到了1820年至1822年,这一数字则上升为48%”

年代

2 500人以上的城市数目(单位:个)

总人口(单位:百万人)

城市人口比例(%)

1690

4

0.21

8.3

1790

24

3.9

5.1

1820

61

9.6

7.2

1860

392

31.4

19.8

1880

939

50.2

28.2

相关试卷

这是一份人教统编版选择性必修2 经济与社会生活第11课 近代以来的城市化进程当堂检测题,共6页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中第11课 近代以来的城市化进程精练,共7页。试卷主要包含了9%,8%,3%,5%等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教统编版选择性必修2 经济与社会生活第11课 近代以来的城市化进程一课一练,共8页。