2023年高考第一次模拟考试卷:化学(江苏B卷)(全解全析)

展开2023年高考化学第一次模拟考试卷(江苏B卷)

化学·全解全析

1.D

【解析】A.墨汁中分散质粒子直径在1至100纳米之间,属于胶体,故A错误;

B.宣纸的主要成分是天然纤维素,不是合成高分子材料,故B错误;

C.水晶的主要成分是二氧化硅,而砚石的成分为无机盐,故C错误;

D.狼毫为动物的毛,主要成分为蛋白质,故D正确;综上所述答案为D。

2.B

【解析】A.质量数=质子数+中子数=8+10=18,所以中子数为10的氧原子,A项错误;

B.氯化氢属于共价化合物,是由分子构成的晶体,B项正确;

C.HClO属于共价化合物,其结构式为:H-O-Cl,所以其电子式为:,C项错误;

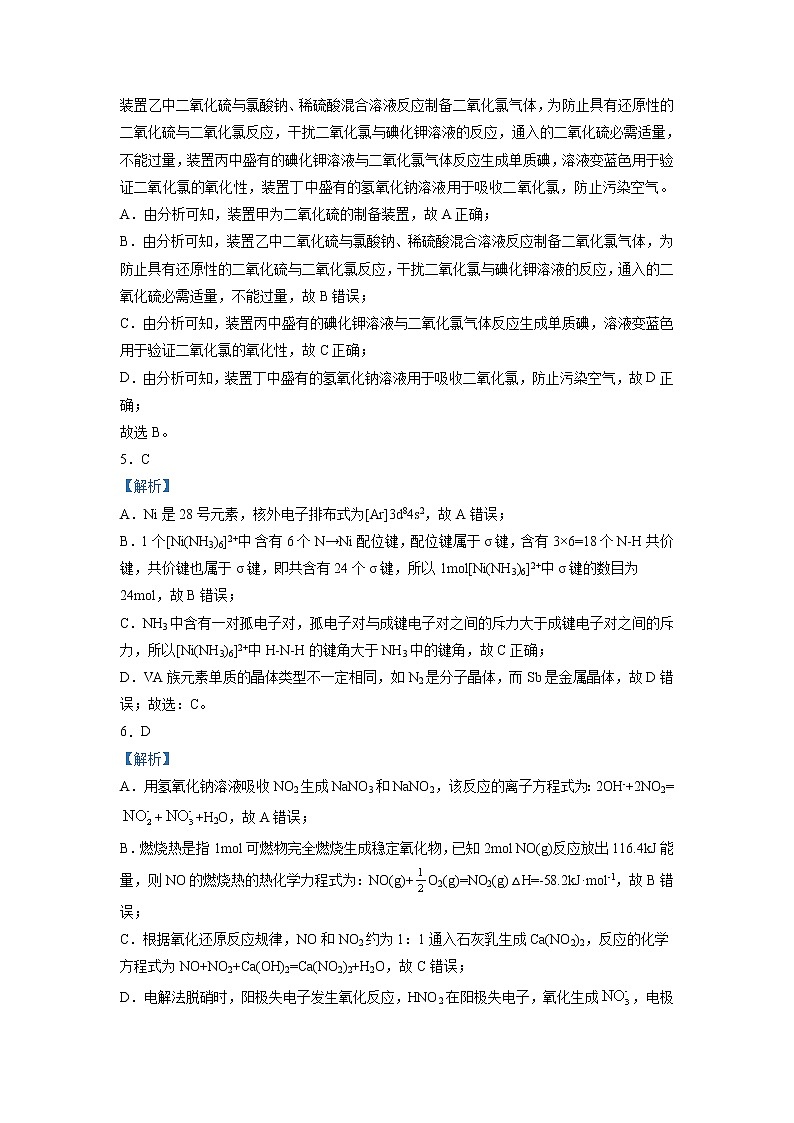

D.氯原子核电荷数为17,氯离子核外有18个电子,Cl-结构示意图为:,D项错误;故答案为B。

3.B

【解析】A.Na+、O2-的电子层结构相同,离子的核电荷数越大,离子半径越小,所以离子半径:r(Na+)<r(O2-);对于电子层结构不同的离子,离子的核外电子层数越多,离子半径就越大。Na+、O2-只有2个电子层,Cl-核外有3个电子层,Cl-核外的电子层数最多,故Cl-半径最大,则离子半径:r(Na+)<r(O2-)<r(Cl-),A正确;

B.一般情况下,元素的非金属性越强,其第一电离能就越大,但由于N原子核外电子排布处于半充满的稳定状态,失去电子消耗的能量大于同一周期相邻元素,所以I1(O)<I1(N),则三种元素的第一电离能大小关系为:I1(Na)<I1(O)<I1(N),B错误;

C.元素的非金属性越强,其相应的简单氢化物的稳定性就越强。由于元素的非金属性:N<O,所以简单氢化物的稳定性:NH3<H2O,C正确;

D.物质分子中非羟基O原子数目越多,该相应酸的酸性就越强。HNO3的非羟基O原子数目是2,HClO4的非羟基O原子数目是3,所以最高价氧化物的水化物的酸性:HNO3<HClO4,D 正确;

故合理选项是B。

4.B

【解析】由实验装置图可知,装置甲中亚硫酸钠与70%硫酸溶液反应制备二氧化硫气体,装置乙中二氧化硫与氯酸钠、稀硫酸混合溶液反应制备二氧化氯气体,为防止具有还原性的二氧化硫与二氧化氯反应,干扰二氧化氯与碘化钾溶液的反应,通入的二氧化硫必需适量,不能过量,装置丙中盛有的碘化钾溶液与二氧化氯气体反应生成单质碘,溶液变蓝色用于验证二氧化氯的氧化性,装置丁中盛有的氢氧化钠溶液用于吸收二氧化氯,防止污染空气。A.由分析可知,装置甲为二氧化硫的制备装置,故A正确;

B.由分析可知,装置乙中二氧化硫与氯酸钠、稀硫酸混合溶液反应制备二氧化氯气体,为防止具有还原性的二氧化硫与二氧化氯反应,干扰二氧化氯与碘化钾溶液的反应,通入的二氧化硫必需适量,不能过量,故B错误;

C.由分析可知,装置丙中盛有的碘化钾溶液与二氧化氯气体反应生成单质碘,溶液变蓝色用于验证二氧化氯的氧化性,故C正确;

D.由分析可知,装置丁中盛有的氢氧化钠溶液用于吸收二氧化氯,防止污染空气,故D正确;

故选B。

5.C

【解析】

A.Ni是28号元素,核外电子排布式为[Ar]3d84s2,故A错误;

B.1个[Ni(NH3)6]2+中 含有6个N→Ni配位键,配位键属于σ 键,含有3×6=18个N-H共价键,共价键也属于σ 键,即共含有24个σ 键,所以1mol[Ni(NH3)6]2+中 σ 键的数目为24mol,故B错误;

C.NH3中含有一对孤电子对,孤电子对与成键电子对之间的斥力大于成键电子对之间的斥力,所以[Ni(NH3)6]2+中H-N-H的键角大于NH3中的键角,故C正确;

D.VA族元素单质的晶体类型不一定相同,如N2是分子晶体,而Sb是金属晶体,故D错误;故选:C。

6.D

【解析】

A.用氢氧化钠溶液吸收NO2生成NaNO3和NaNO2,该反应的离子方程式为:2OH-+2NO2=++H2O,故A错误;

B.燃烧热是指1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物,已知2mol NO(g)反应放出116.4kJ能量,则NO的燃烧热的热化学力程式为:NO(g)+O2(g)=NO2(g) △H=-58.2kJ·mol-1,故B错误;

C.根据氧化还原反应规律,NO和NO2约为1:1通入石灰乳生成Ca(NO2)2,反应的化学方程式为NO+NO2+Ca(OH)2=Ca(NO2)2+H2O,故C错误;

D.电解法脱硝时,阳极失电子发生氧化反应,HNO2在阳极失电子,氧化生成,电极反应式为HNO2-2e-+H2O=3H++,故D正确;

故选:D。

7.B

【解析】

A.根据自由能公式得到该反应能够自发的原因是△H<0,△S>0,故A错误;

B.工业上使用合适的催化剂,可加快反应速率,因此可以提高NO2的生产效率,故B正确;

C.升高温度,该反应v(逆)增大,v(正)增大,平衡向吸热反应方向移动即逆反应方向移动,故C错误;

D.根据2NO(g)+O2(g)=2NO2(g) △H=−116.4 kJ∙mol−1,得到2molNO(g)和1molO2(g)中所含化学键能总和比2molNO2(g)中所含化学键能总和小116.4 kJ∙mol−1,故D错误。

综上所述,答案为B。

8.A

【解析】

A.SiO2作光导纤维,是因为其良好的光学特性,与其熔点高、硬度大无关,A错误;

B.二氧化硫具有还原性,能与溴水反应生成硫酸和氢溴酸,可用作制溴工业中溴的吸收剂,B正确;

C.ClO2具有强氧化性,是一种新型自来水消毒剂,C正确;

D.燃煤中加入氧化钙可以减少酸雨的形成,当煤燃烧放出的二氧化硫,就会与氧化钙反应,故可以减少酸雨的形成,D正确;

故选A。

9.B

【解析】

A.苯环、醛基中碳原子为sp2杂化,1个X分子中含有7 个sp2杂化的碳原子,故A正确;

B.Y与足量 H2反应生成的有机化合物是 ,不含手性碳原子,故B错误;

C.Y中含有的羟基、羧基都是亲水基团,Z中只有羟基是亲水基团,Y在水中的溶解度比Z在水中的溶解度大,故C正确;

D.X、Y、Z分别与足量酸性KMnO4溶液反应所得芳香族化合物都是,故D正确;

选B。

10.A

【解析】

A.反应Fe2O3(s)+3CO(g)=2Fe(s)+3CO2(g) ΔH=-23.5 kJ·mol-1的反应热ΔH<0,要使反应自发进行,ΔG=ΔH-TΔS<0,TΔS>ΔH,则该反应的ΔS>0,故A正确;

B.升高温度使反应物活化分子数增多,分子之间的有效碰撞次数增加,能提高反应速率;但由于该反应的正反应是放热反应,升高温度,化学平衡会向吸热的逆反应方向移动,因此会导致CO平衡转化率降低,故B错误;

C.增加炼铁炉高度,延长CO和铁矿石接触时间,不改变其它外界条件,化学平衡不移动,因此不能改变平衡时混合气体中CO的体积分数,故C错误;

D.制备的生铁中若含少量FexC,Fe、FexC及酸溶液构成原电池,使Fe与酸反应放出氢气的速率比纯铁快,故D错误;故选A。

11.D

【解析】

A.未告知醋酸和盐酸的浓度,只比较pH值大小,无法判断醋酸为强电解质还是弱电解质, A错误;

B.加入足量盐酸后沉淀指部分溶解,则说明沉淀中有硫酸钡,则说明亚硫酸钠被空气氧化为硫酸钠,B错误;

C.氯水过量,溶液变为蓝色,有可能是过量的氯水将碘化钾氧化成了碘单质,无法比较出溴单质和碘单质氧化性的强弱, C错误;

D.KSCN溶液可用于检验Fe3+,滴加氯水后,若溶液变红,则说明Fe2+被氧化成了Fe3+,可以证明Fe2+具有还原性,D正确;

故选D。

12.C

【解析】

由电离常数可知,亚硫酸氢根离子的水解常数Kh==<Ka2,说明亚硫酸氢根离子在溶液中的电离程度大于水解程度,亚硫酸氢钠溶液呈酸性。

A.氢氧化钠溶液吸收二氧化硫可能得到亚硫酸氢钠溶液,由分析可知,亚硫酸氢根离子在溶液中的电离程度大于水解程度,溶液中c(HSO)> c(SO) > c(H2SO3),故A错误;

B.亚硫酸氢钠溶液中存在质子守恒关系c(H+)+ c(H2SO3) =c(OH—)+ c(SO),故B错误;

C.亚硫酸钠是强碱弱酸盐,亚硫酸根离子在溶液中分步水解,以一级水解为主,则溶液中离子浓度的大小顺序为c(Na+)>c(SO)>c(OH—)>c(HSO),故C正确;

D.c总=0.1mol•L-1溶液为亚硫酸氢钠溶液,由分析可知,亚硫酸氢根离子在溶液中的电离程度大于水解程度,溶液中c(SO) > c(H2SO3),故D错误;故选C。

13.D

【解析】

A.570℃之前,随着温度升高,CO的体积分数增大,反应Ⅰ是吸热反应,升高温度,平衡正向进行,CO的体积分数减小,说明570℃之前,以反应Ⅱ为主,即反应Ⅱ为放热反应,ΔH<0,故A错误;

B.无论反应Ⅰ还是反应Ⅱ都是气体体积不变的反应,因此其他条件不变,增大压强,平衡不移动,Fe(s)的产量不变,故B错误;

C.根据A选项分析,570℃后,随着温度升高,CO体积分数减小,以反应Ⅰ为主,温度越高,四氧化三铁的还原产物主要以FeO为主,温度越高,四氧化三铁的还原产物中铁元素的价态越高,故C错误;

D.1040℃,以反应Ⅰ为主,CO的体积分数为20%,则CO2体积分数为80%,此温度下K==4,反应Ⅰ为吸热反应,升高温度,平衡向正反应方向进行,即K>4,故D正确;

答案为D。

14.(1)将铁元素全部氧化为,后期可充分转化为黄钠铁矾

(2)pH>2.2后,形成胶体,吸附溶液中的,造成镍的损失率增大

(3)pH值过小,与会结合形成HF,导致Mg2+沉淀不完全;pH值过大,会生成沉淀

(4)静置,向上层清液中继续滴加NaF,若无沉淀产生,则反应完全

(5)边搅拌边滴加NaOH溶液至不再产生沉淀,过滤,用蒸馏水洗涤至最后一次洗涤液加溶液无白色沉淀生成。向滤渣中边搅拌边加入稀硫酸至沉淀完全溶解,蒸发浓缩,控制温度在30.8~53.8℃间冷却结晶,趁热过滤

【解析】

【分析】红土镍矿(主要成分为NiO,含少量MgO、和铁的氧化物等)中加入硫酸酸浸,酸浸后的酸性溶液中含有Ni2+、Mg2+、Fe2+、Fe3+等,二氧化硅不溶,形成滤渣,滤液中加入H2O2氧化亚铁离子为铁离子,再加入沉铁,得到黄钠铁矾沉淀,向滤液中加入MgO调节溶液pH,再加入NaF溶液沉镁,所得滤液Y中含有,经分离提纯得到。

(1)根据上述分析,沉铁步骤是将Fe3+变为沉淀,因而预处理”中加入的目的是将铁元素全部氧化为,后期可充分转化为黄钠铁矾,故答案为:将铁元素全部氧化为,后期可充分转化为黄钠铁矾。

(2)、开始沉淀的pH值分别为2.2、7.5,沉铁步骤中,若用作为除铁所需钠源,由图像可知,当pH>2.2后,不仅有Fe(OH)3沉淀,同时还可能产生Fe(OH)3胶体,Fe(OH)3胶体具有吸附性,可吸附Ni2+,使镍的损失率会增大,故答案为:pH>2.2后,形成胶体,吸附溶液中的,造成镍的损失率增大。

(3)“沉镁”步骤中,若pH值过小,与会结合形成HF,导致Mg2+沉淀不完全;若pH值过大,会生成沉淀,因此,“沉镁”前,应保证MgO已将溶液pH值调节至5.5~6.0,故答案为:pH值过小,与会结合形成HF,导致Mg2+沉淀不完全;pH值过大,会生成沉淀。

(4)“沉镁”步骤中,加入NaF溶液沉镁,则判断“沉镁”已完全的操作是:静置,向上层清液中继续滴加NaF,若无沉淀产生,则反应完全,故答案为:静置,向上层清液中继续滴加NaF,若无沉淀产生,则反应完全。

(5)滤液Y中主要含有,还含有等杂质,为除去杂质可加入NaOH溶液,使Ni2+转化为Ni(OH)2沉淀,过滤后洗涤沉淀,检查沉淀是否洗涤干净,向沉淀中加硫酸溶解,蒸发浓缩,控制温度在30.8~53.8℃间冷却结晶,趁热过滤,即可得到,故根据所提供的试剂及溶解度曲线,设计由滤液Y制备的实验方案为:边搅拌边滴加NaOH溶液至不再产生沉淀,过滤,用蒸馏水洗涤至最后一次洗涤液加溶液无白色沉淀生成。向滤渣中边搅拌边加入稀硫酸至沉淀完全溶解,蒸发浓缩,控制温度在30.8~53.8℃间冷却结晶,趁热过滤。

15.(1) (2)加成反应

(3) (4) (5)

【解析】

【分析】A和HCHO、HCl发生加成反应生成B,B和发生取代反应生成C,C和CH3NO2发生加成反应生成D,D和LiAlH4发生还原反应生成E,E和X反应生成F,结合F的结构,可知X为,F和H2发生加成反应生成G,G和NH3发生取代反应生成H,据此解答。

(1)由分析可知,反应①中A和HCHO、HCl发生加成反应生成B,且是酚羟基的邻位氢断键和甲醛的碳氧双键加成,若两个邻位氢都反应,则生成分子式为C9H10O4的副产物,该副产物的结构简式为。

(2)转化③为C分子中醛基和CH3NO2发生加成反应生成D,故答案为:加成反应。

(3)转化⑤中物质X的分子式为C7H6O,不饱和度==5,因苯环有4个不饱和度,则说明还有1个不饱和度,E和X反应生成F,结合F的结构,可知X为。

(4)E为,E的一种同分异构体同时满足:

①属于α-氨基酸,能与FeCl3溶液发生显色反应,说明含有-CH(NH2)COOH、酚羟基;

②分子中含6种化学环境不同的氢,E的结构较为对称;E中共有12个C原子,不饱和度为5,则满足条件的同分异构体为。

(5)参照有机物H的合成路线,以CH3NO2、 和为原料制取,和发生取代反应生成 ,和CH3NO2发生加成反应生成,发生还原反应生成,发生消去反应生成,和NH3发生取代反应生成,具体路线为:

16.(1) ①. a ②. 加快冷却水的流速 ③. 4S+6KOH=3H2O+2K2S+K2S2O3

(2)取沉淀后上层清液,向清液中滴加醋酸铅溶液,生成极少量的沉淀,说明(CH3COO)2Pb溶液略微不足

(3)Ba(OH)2溶液可以和硫酸根离子生成硫酸钡沉淀且使溶液显碱性利于生成KSCN,若选用BaCl2溶液会引入氯离子杂质

(4)量取20.00mL0.1000mol·L-1AgNO3溶液,加入1.0mol·L-1HNO3溶液为调节pH为0~1,加入几滴NH4Fe(SO4)2溶液,使用溶液A滴定硝酸银溶液至最后一滴溶液A加入后溶液显红色,且半分钟内不褪色

【解析】

【分析】硫磺与KCN、KOH混合溶液反应生成硫氰化钾,加入醋酸铅溶液除去硫离子,过滤滤液加入氢氧化钡溶液除去硫酸根离子,经过一系列操作得到硫氰化钾晶体。

(1)①冷水从a端通入b端流出可以有更好的冷却效果。

②若反应温度过高,可采取的措施有:减慢滴加KCN与KOH混合溶液的速率、加快冷却水的流速等。

③硫磺与KOH溶液反应生成K2S和K2S2O3,根据质量守恒还会生成水,该反应的化学方程式为4S+6KOH=3H2O+2K2S+K2S2O3;

(2)硫离子和铅离子生成硫化铅沉淀,取沉淀后上层清液,向清液中滴加醋酸铅溶液,生成极少量的沉淀,说明(CH3COO)2Pb溶液略微不足;

(3)选用Ba(OH)2溶液可以和硫酸根离子生成硫酸钡沉淀且使溶液显碱性利于生成KSCN,若选用BaCl2溶液会引入氯离子杂质导致引入KCl;

(4)溶液pH介于0~1时,用KSCN溶液滴定已知浓度的AgNO3溶液来测定KSCN纯度,发生反应为SCN-+Ag+=AgSCN↓;结合题干实验操作可知,实验为用溶液A滴定20.00mL0.1000mol·L-1AgNO3溶液,SCN-能和铁离子反应使溶液显红色,则使用NH4Fe(SO4)2溶液为指示剂、1.0mol·L-1HNO3溶液为调节溶液的pH,操作②为:量取20.00mL0.1000mol·L-1AgNO3溶液,加入1.0mol·L-1HNO3溶液为调节pH为0~1,加入几滴NH4Fe(SO4)2溶液,使用溶液A滴定硝酸银溶液至最后一滴溶液A加入后溶液显红色,且半分钟内不褪色。

17.(1) ①. 阳极 ②. N2+6H++6e-=2NH3

(2) ①. BC ②. 提高苯的利用率 ③. 氢气在金属催化剂表面转化为氢原子,氢原子和苯分子吸附在催化剂表面活性中心,发生反应生成环己烷 ④. 金属催化剂会与H2S或CO反应从而失去催化活性或者H2S、CO导致催化剂中毒而失去催化活性 ⑤. b

【解析】

【分析】(1)该电池电极a通入的是氮气,电极b通入的是氢气,其总反应,可知a为阴极,b为阳极。

(2)提高平衡体系中环己烷体积分数,需要主反应正向移动,副反应逆向移动,但主要受主反应的影响。实际投料时,增大氢气的量是为了提高苯的利用率。从图中可以看出,氢气在金属催化剂表面转化为氢原子,氢原子和苯分子吸附在催化剂表面活性中心,发生反应生成环己烷,如果有硫化氢或一氧化碳等杂质时,杂质会使催化剂中毒而失去活性,导致反应I的产率降低。

(1)氢气中b极放电生成氢离子,故电极b为阳极,氮气在电极a即阴极放电生成氨气,其电极反应式为。

(2)①A.升温之后,主反应逆向移动,环乙烷转化率降低,A错误;

B.降温之后,主反应正向移动,环乙烷转化率升高,B正确;

C.加压之后,主反应正向移动,环乙烷转化率升高,C正确;

D.加压之后,主反应逆向移动,环乙烷转化率降低,D正错误

故选BC;

②实际投料时增大氢气的量增大了苯的转化率和环乙烷的产率,即为了提高苯的利用率。

③氢气在金属催化剂表面转化为氢原子,氢原子和苯分子吸附在催化剂表面活性中心,发生反应生成环己烷。硫化氢和一氧化碳等杂质会使催化剂中毒从而反应I的产率降低。

④已知酸性中心可结合孤电子对,即中心原子有空轨道,Al、Si、O三种原子只有Al原子有空轨道,所以选b。

2023年高考第一次模拟考试卷:化学(天津B卷)(全解全析): 这是一份2023年高考第一次模拟考试卷:化学(天津B卷)(全解全析),共21页。试卷主要包含了选择题等内容,欢迎下载使用。

2023年高考第一次模拟考试卷:化学(辽宁B卷)(全解全析): 这是一份2023年高考第一次模拟考试卷:化学(辽宁B卷)(全解全析),共19页。试卷主要包含了某螺环烃的结构如图等内容,欢迎下载使用。

2023年高考第一次模拟考试卷:化学(山东B卷)(全解全析): 这是一份2023年高考第一次模拟考试卷:化学(山东B卷)(全解全析),共10页。试卷主要包含了D 【解析】A,B 【解析】A,A 【解析】A等内容,欢迎下载使用。