语文人教部编版灯笼优秀课件ppt

展开这是一份语文人教部编版灯笼优秀课件ppt,共43页。PPT课件主要包含了导入新课,学习目标,作者简介,背景链接,字音字形,词语释义,整体把握,划分结构层次,合作探究,写作特色等内容,欢迎下载使用。

逢年过节,无论是家庭还是单位社区,都要挂起红红的大灯笼,灯笼,又称灯彩,是一种古老的中国传统工艺品。起源于两千多年前的西汉时期,每年农历正月十五元宵节前后,人们都挂起象征团圆意义的红灯笼,来营造一种喜庆的氛围。后来灯笼就成了中国人喜庆的象征。那么灯笼在作家笔下是什么样的呢?请大家一起走进吴伯箫的散文《灯笼》。

1、了解有关作者的文学常识,概括文章的主要内容。2、掌握文中的典故及其作用,体会散文形散神聚的特点。3、会作者对往昔生活和家国天下所寄寓的复杂感情。4、认知文中“灯笼”的民俗意义、文化价值。

吴伯箫(1906—1982)原名熙成,笔名山屋、山荪,是我国当代著名文学家和教育家。一生鞠躬尽瘁,为中国教育事业的发展做出了重大贡献。在繁忙的教育工作之余,他撰写了大量充满激情的散文,并翻译过海涅的诗《波罗的海》。代表作有《记一辆纺车》《菜园小记》等。其散文作品情感真挚深厚,描写朴实动人,结构严谨,语言清丽洗练。

本文写于20世纪三十年代,那是中华民族一个多灾多难的时代,作者以“灯笼”为题,从文化及情感两方面表达了灯笼对于他乃至民族的重要意义,最后跳出个人情感圈子,升华为对家国情怀的表达,呈现了一个进步知识分子与时代共命运、与人民同呼吸的内心世界。

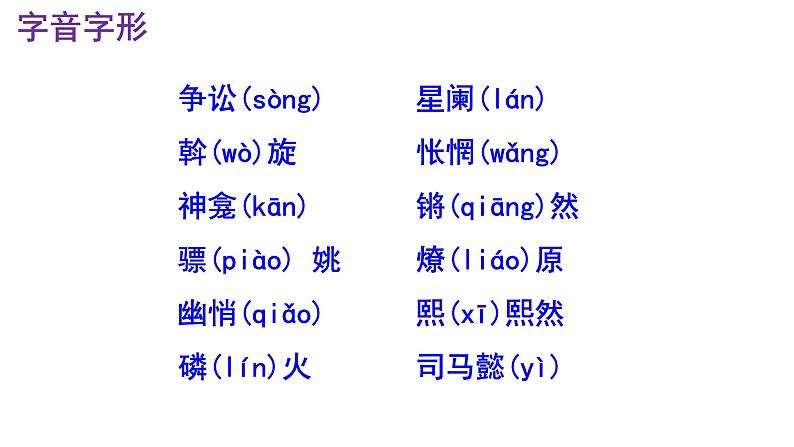

争讼(sòng) 星阑(lán) 斡(wò)旋 怅惘(wǎng)神龛(kān) 锵(qiāng)然 骠(pià) 姚 燎(liá)原 幽悄(qiǎ) 熙(xī)熙然磷(lín)火 司马懿(yì)

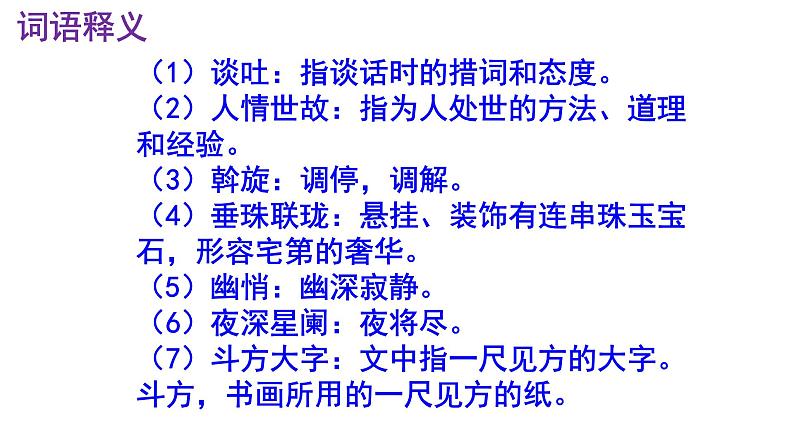

(1)谈吐:指谈话时的措词和态度。(2)人情世故:指为人处世的方法、道理和经验。(3)斡旋:调停,调解。(4)垂珠联珑:悬挂、装饰有连串珠玉宝石,形容宅第的奢华。(5)幽悄:幽深寂静。(6)夜深星阑:夜将尽。(7)斗方大字:文中指一尺见方的大字。斗方,书画所用的一尺见方的纸。

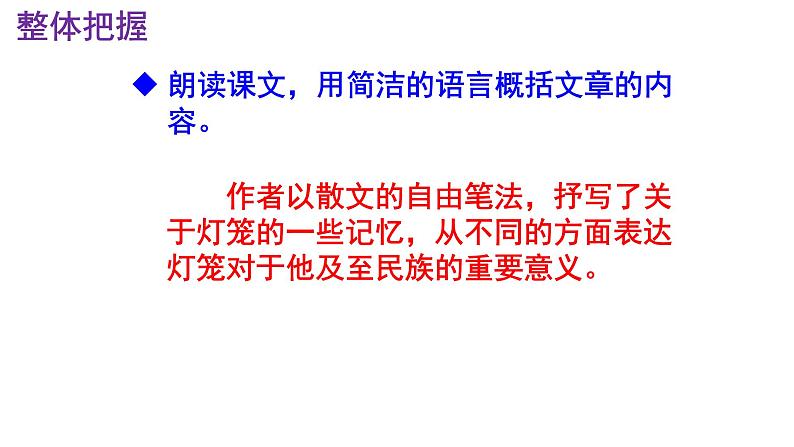

朗读课文,用简洁的语言概括文章的内容。

作者以散文的自由笔法,抒写了关于灯笼的一些记忆,从不同的方面表达灯笼对于他及至民族的重要意义。

作者是怎样引出所要描述的对象的,找到能总括全文的一句话。

“真的,灯笼的缘结得太多了,记忆的网里挤着的就都是。”

第一部分(1-2):由小孩子喜欢火、光引出灯笼。 第二部分(3-11):回忆小时候与灯笼有缘的事。 第三部分(12):由灯笼联想到火把,探海灯,燎原的一把烈火,鲜明地表达抗敌卫国的感情。

“虽不像扑灯蛾,爱光明而至焚身,小孩子喜欢火,喜欢亮光,却仿佛是天性。”开头这句话有什么作用?

开头将“飞蛾扑火”与小孩子对火的喜爱进行类比,强调小孩子对火、亮喜欢之强烈。使内容生动形象、浅显易懂,激发了读者的阅读兴趣。

“连活活的太阳算着,一切亮光之中,我爱皎洁的月华,如沸的繁星,同一支夜晚来挑着照路的灯笼。”从这句话中你获得什么信息?有什么作用?

强调了“我”对“灯笼”的情有独钟。由“亮光”逐步引出本文的写作对象——灯笼。

运用排比,连用五个“想起”,将“我”由灯笼引起的一系列回忆娓娓道来,将“我”回忆中最美好的乡村风俗呈现在读者眼前,令读者感受到浓浓的生活气息和真情实感。

“提起灯笼,就会想起三家村的犬吠,村中老头呵狗的声音;……台上的小丑,花脸,《司马懿探山》。”这句话运用了修辞手法?有什么表达效果?

“真的,灯笼的缘结得太多了,记忆的网里挤着的就都是。”“挤”有什么表达效果?

“挤”用得极妙,运用拟人手法形象地表达出了“我”与“灯笼”之间结下的缘分之多,突出了“我”对灯笼的喜爱之情。

“灯笼的缘结得太多了,记忆的网里挤着的就都是”一句能不能换成“灯笼的缘结得太多了,我能记起很多这样的往事”?为什么?

不行。原句使用了比喻和拟人的修辞手法,将回忆的思绪比喻成一张网,把脑海里众多的思绪说成是“挤”在一起。这样写使句子显得生动形象。而改后句子平淡,没有新意。

作者具体写了哪些和灯笼结缘的往事?

(1)挑着灯笼接祖父回家,听祖父讲进京赶考的掌故;(2)接过母亲递给的纱灯上下灯学;(3)乡俗还愿时,村口红灯高照;(4)跟着龙灯跑个半夜,伴着小灯入梦;(5)族姊远嫁,宅第红灯高挂;(6)在纱灯上描红;(7)由宫灯、唱词联想到汉献帝;(8)联想到“挑灯看剑的名将”,表达做灯笼下的马前卒的誓词。

如何理解祖父在回来的路上不提斡旋的事情,只讲进京赶考的掌故?

(1)进京赶考的掌故情节生动,符合儿童的心理,所以能令“我”久久不忘。(2) 祖父给“我”讲故事而不提大人的事,是为了呵护一颗童心,不让世间的扰攘污染了孩子那颗纯真的心。数着牵牛织女星谈进京赶考的掌故,可以培养一个孩子对未来的美好想象及憧憬。

“路上黑,打了灯笼去吧。”这句话独立成段的好处?

这句话是对母亲的语言描写,未叙其事,先闻其声,给读者以很强的冲击力。对在外挣扎生活的“我”来说是美好的回忆和极大的慰藉,强调母亲这句话给“我”留下了难以忘却的记忆,并引出下文对小时候上灯学的回忆。

从描写方法的角度赏析:“母亲给留着的消夜食品便都是在亲手接过了灯笼去后递给自己的。为自己特别预备的那支小的纱灯,样子也还清清楚楚记在心里。虽然人已经是站在青春尾梢上的人,母亲的头发也全白了。”

运用动作、外貌描写,“亲手接过了灯笼去后递给自己的”,表现出母亲对我的细心周到的关爱;“母亲的头发也全白了”,写出岁月的无情以及我对母亲变老的伤感。

第8段回忆族姊远嫁的事情有何作用?

由族姊远嫁时的辉煌景象想到现在族姊家的破落,进而想到代表身份地位的官衔灯,说明灯笼记录、传承着家族历史。

“现在想,当时该并不是传统思想,或美慕什么富贵荣华,而是根本就爱那种玩意。” 第9段这句话运用了什么表达方式?有什么作用?

议论,蕴含着对雅致的文化的热爱。

第10段是实写还是虚写?在行文上有什么作用?

虚写。行文至此,文章脱离对乡村生活的描写,转入历史话题。

怎样理解“最壮的是塞外点兵,吹角连营,夜深星阑时候,将军在挑灯看剑”?

化用典故,化用了南宋词人辛弃疾《破阵子·为同甫赋壮词以寄之》里的诗句,既赞颂了古代将军塞外点兵、挑灯看剑、英勇杀敌的气概,也使得文章的文学色彩更加浓厚。

说说“雪夜入蔡,与胡人不敢南下牧马”的故事有什么作用。

这里借用典故,写李愬、蒙恬等昔日大将以智慧和勇气抗击敌寇,保家卫国的故事,表达了作者对这些英雄的敬慕之情。

如何理解文章结尾“唉,壮,于今灯笼又不够了。应该数火把,数探海灯,数燎原的一把烈火”的含义?

作者通过回忆童年生活,表达了对家乡的思念。但作者没有只是沉浸在对美好童年生活的同忆中,而是由追忆历史转而表现国难现实,并大声疾呼,表达了爱国的热情。作者热切希望冲上前线,奋勇杀敌,打击日寇。表达出热爱祖国的情怀。

如果舍去最后一段,表达效果有何不同?

最后一段是议论,顺承上一段的意思,进一步抒情明志,强化了课文的主题,提升了课文的思想境界。如果舍去最后一段,仅有上一段的抒情明志,那么情感表达就过于隐晦,文章主旨将趋于含混。

作者表达的情感,在全文各段有怎样的变化?

有两种感情基调:深情、激情。 对大部分段落描写早年乡村生活,充满深情;到最后延伸到历史人物和历史事件,表达出激情,尤其是最后一句:“数燎原的一把烈火!”表现出最高亢、最激越的感情。

找出课文中具有民俗意义的语句,分析灯笼所具有的的民俗文化的意义。

(1) 村民日常生活:大人管制小孩“玩火”,但他们自己“偷偷还要在神龛里点起烛来”——“灯笼”与村民生活不可分离,给人以温暖;(2) 乡村艺术表演:“村边社戏台下想起闹嚷嚷的观众,花生蓝,冰糖葫芦;台上的小丑,花脸,《司马懿探山》”——“灯笼”成为乡村艺术的重要构成,成为文化符号;

(3) 乡村年节景象:“金吾不禁的那元宵节张灯结彩,……猜源亨油坊出的灯谜”、“族姊远嫁,……看满街的灯火”——“灯笼”装点了乡村节日,带给村民欢乐;(4) 历史文化:“唐明皇在东宫结绘彩为高五十尺的灯楼,……盛事太古远了”——“灯笼”具有深厚的历史文化积淀,成为民族文化的重要组成部分。

结合本文,说说散文“形散神聚”的特点。

本文的“形散”,体现在所选材料较为广泛。既有孩提时代的生活经历,又有稍大一些时夜晚接祖父和作者自己上下灯学的事例;既涉及历史上唐明皇结绘彩为灯楼、汉献帝以灯笼做伴的历史事件,又有作者现实中在延安面对日寇入侵愿做灯笼下的马前卒的愿望。取

材横跨时空。但全文都表现了明确而集中的中心:对生活的热爱,对亲人的怀恋,对国家的热爱。文章有这一思想情感统摄全篇材料,充分体现了散文“形散神聚”的特点。

本文以散文的笔法,抒写与灯笼相关的回忆,从不同方面展示了灯笼对于作者乃至民族的意义,体现了作者对亲情、乡情的感念和愿做“灯笼下的马前卒”的担当精神和爱国情怀。

本文以“灯笼”为题,有何作用?

结构上,起线索作用,内容上点明了写作对象,灯笼承载着厚重的文化内涵,作者正是通过描写有关灯笼的事情以表达自己的情感。简洁具体、一目了然。

(1)线索清晰,层次分明。 本文作者以“灯笼”为线索,顺着自己的思绪,具体记叙了记忆中一些和灯笼有关的事情。包括灯笼所承载的对祖父、母亲的情感,与灯笼相关的乡情民俗,以及现实社会中自己的一些感慨等,层层递进,使灯笼在文章中所承载的作者赋予其的含义一层层地展示出来。

(2)语言文白相间,善用诗词典故。 语言文白相间,既富有雅致,又不会过于通俗。比如“唐明皇在东宫结绘彩为高五十尺的灯楼,遍悬珠玉金银而风至锵然的那种盛事太古远了……”句中的“锵然”“古远”等词的运用,使文章耐人寻味。而大量的诗词典故的运用,也使得文章的文学色彩更加浓厚。比如“最壮的是塞外点兵,吹角连营,夜深星阑时候,将军在挑灯看剑”一句,就化用了宋朝辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》里的诗句。

(3)虚实结合。 在作者所记述的许多灯笼中,母亲为“我”上下灯学做的纱灯,为了还愿在村头高挑的那挂红灯,唐明皇在东宫建的灯楼,庆丰酒店的跑马灯等,都是实写;而对宫灯翠羽流苏的想象,则是虚写。这种虚实结合的写作手法使文章内容显得丰厚而有张力。

本文通过“灯笼”这一小小器物,表现旧中国旧时代所特有的农村风俗,散发出浓厚的乡土气息。既展现了真切而鲜活的民俗现象,又蕴含深刻的文化意义。

接回祖父上下灯学乡俗还愿元宵张灯族姊远嫁纱灯描红联想宫灯联想名将

给人温暖文化符号装点节日历史文化

引出灯笼回忆灯笼奋勇杀敌

你知道哪些关于灯笼的诗句?

(1)去年元夜时,花市灯如昼。 ——欧阳修(2)千门开锁万灯明,正月中旬动帝京。 ——张祜(3)十万人家火烛光,门门开处见红妆。 ——张萧远(4)成都城中秋夜长,灯笼蜡纸明空堂。 ——陆游

1、根据解释,写出相应的词语。(1)悬挂、装饰有连串珠玉宝石,形容宅第的奢华。 ( ) (2)各个军营里接连不断地响起号角声。 ( ) (3)为人处世的道理。 ( ) (4)张挂彩灯、彩带等,形容场面喜庆、热闹。 ( ) (5)一尺见方的大字。 ( )

垂珠联珑吹角连营人情世故张灯结彩斗方大字

2、对本文内容分析理解有误的一项是( )A.本文笔调闲适,情感真挚,意趣优雅,语言活泼。B.作者行文过程中引用了许多典故,这些典故的运用使得文章优美雅致。C.作者在文章最后,通过列举历史上保家卫国的名将,表达自己做“灯笼下的马前卒"的誓愿。D.(灯笼)一文,作者以小说的自由笔法,抒写了关于灯笼的记忆。从不同方面表达了灯笼对于作者乃至民族的重要意义。

3、分析开头两段和结尾一段的作用。

开头两段由小孩子喜欢火,三家村的往事,既写出人们对光明的渴望,又自然引出下文对有关灯笼往事的回忆;结尾一段又由灯笼联想到“燎原的一把烈火”,作者再用一“壮”字,再次升华中心,赞颂蓬勃发展的中国革命。 可见,前两段与结尾联想的两段紧密联系,中间诸段落俱为回忆,不可不谓作者之为文独具匠心,巧设结构。

相关课件

这是一份人教部编版八年级下册灯笼获奖ppt课件,共42页。PPT课件主要包含了导入新课,学习目标,作者简介,背景链接,题目解说,字音字形,词语释义,整体把握,划分结构层次,合作探究等内容,欢迎下载使用。

这是一份初中灯笼精品课件ppt,共42页。PPT课件主要包含了导入新课,学习目标,作者简介,背景链接,知识链接,字音字形,词语释义,整体把握,划分结构层次,合作探究等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教部编版八年级下册灯笼图文课件ppt,共27页。PPT课件主要包含了R·八年级语文下册,◆生难字,◆词语解释,灯笼映照着长幼情笃,灯笼宣照着母子情深,抒发作者的爱国情怀,描写抒情等内容,欢迎下载使用。