鉴赏诗歌的表达技巧 课件

展开

这是一份鉴赏诗歌的表达技巧 课件,共39页。PPT课件主要包含了熟知四大类表达技巧,关键语句的类型和作用,直接抒情,间接抒情,借景抒情,借古讽今,托物言志,表现了自己的清高等内容,欢迎下载使用。

表达技巧指作者在塑造形象、营造意境、表达思想感情时所采取的特殊的表现手法。它的含义非常广泛,既可以包括各种修辞手法、表达方式的使用,也包括各类表现手法和艺术构思上的巧妙使用。对表达技巧的鉴赏,就是辨识诗歌中所使用的修辞手法、表达方式、表现手法或艺术构思,分析其本身的艺术效果,评价其对表现诗人的思想感情所起到的作用。

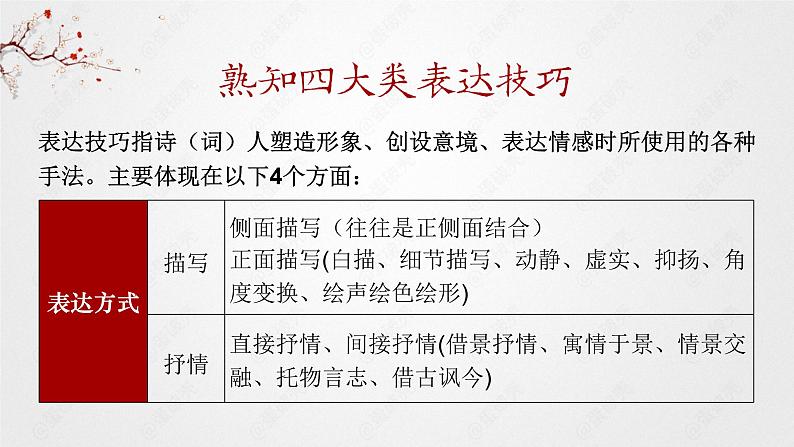

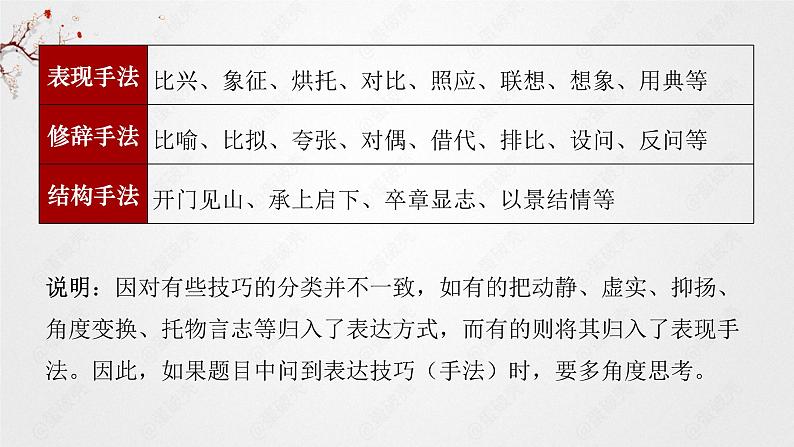

表达技巧指诗(词)人塑造形象、创设意境、表达情感时所使用的各种手法。主要体现在以下4个方面:

说明:因对有些技巧的分类并不一致,如有的把动静、虚实、抑扬、角度变换、托物言志等归入了表达方式,而有的则将其归入了表现手法。因此,如果题目中问到表达技巧(手法)时,要多角度思考。

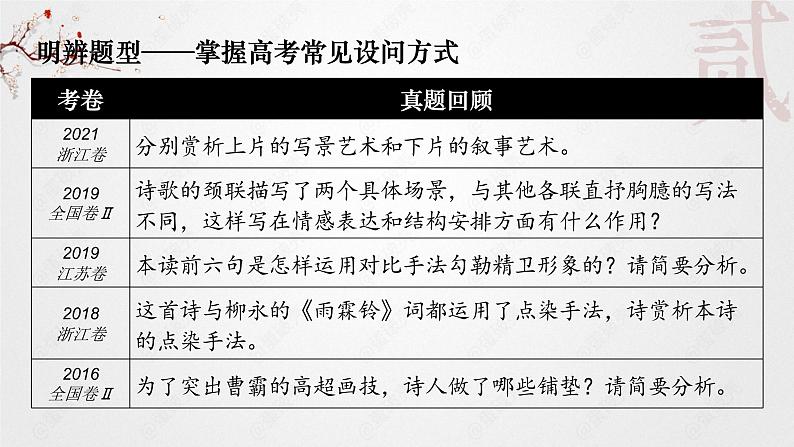

明辨题型——掌握高考常见设问方式

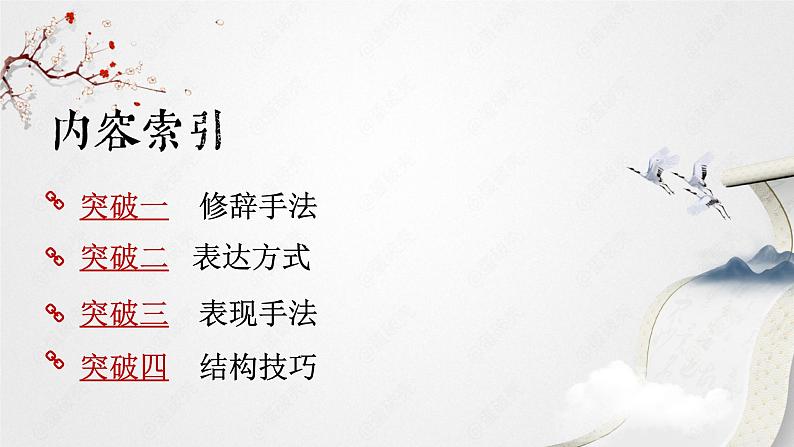

突破一 修辞手法突破二 表达方式突破三 表现手法突破四 结构技巧

高考需要掌握的修辞手法有9种

比喻使诗歌所描绘的意象更加形象生动,贴切地体现出意象的情态特征

【例】“清溪清我心,水色异诸水。借问新安江,见底何如此?人行明镜中,鸟度屏风里。向晚猩猩啼,空悲远游子。”——李白的《清溪行》

其中五、六两句描写清溪的清澈,诗人以“明镜”比喻清溪,把两岸的群山比作“屏风”,人在岸上行走,鸟在山中穿梭,倒映在清溪之中。给人形象生动、身临其境之感。

比拟包含拟人和拟物(包括把人当作物来写和把甲物当作乙物来写;两种。)比拟能使描写的人、物、事表现得更加形象、生动。

【例】“漱甘凉病齿,坐旷息烦襟。因脱水边屦,就敷岩上衾。但留云对宿,仍值月相寻。真乐非无寄,悲虫亦好音。”——王安石的《定林》

其中,颈联运用拟人手法,把“云”和“月”人格化了。诗人欲和白云对宿,又逢明月相寻,写出在定林流连忘返的愉悦心境。

借用相关的事物来代替所要表达的事物借代的运用使语言简练、形象、含蓄。

【例】“昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。知否?知否?应是绿肥红瘦。”——李清照的《如梦令》

“绿”“红”运用借代修辞,以颜色分别代指“叶”“花”,“肥”“瘦”分别形容叶的茂盛和花的凋零。生动形象,新鲜而又奇特

对事物的形象、特征、作用、程度等作扩大或缩小的描述。有更突出、更鲜明地表达事物的作用。

【例】“怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。”——岳飞的《满江红》

“怒发冲冠”以夸张手法,一气贯注,写出作者忧愤国事、痛恨敌人的心情。

对偶又叫对仗,是指用结构相同、字数相同的一对句子或短语来表达两个相对或相近的意思。从形式上看,语言简练,音节整齐匀称,节奏感强;从内容上看,意义集中含蓄,表意凝练集中,概括性强。

【例】“一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。”——杜甫《咏怀古迹五首(其三)》

上句写昭君离开汉室,下句写死葬青冢不得归故土,对仗工整,写出了昭君一生不幸的遭遇

议论说理,强调强化;抒情写景,回环往复;一唱三叹,感染力强。连续出现同一个词语或句子,中间没有间隔叫连续反复。

【例】“少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。 而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道天凉好个秋!”——辛弃疾的《采桑子》

同一个词语或句子不连续出现,有其他词语或句子隔在中间叫间隔反复.

【例】“参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。” ——《诗经·周南》

排比是指用一连串内容相关、结构类似的句子成分或句子来表示强调和一层层的深入。运用排比往往取得气势如虹、激情飞扬的艺术效果。

【例】“一去二三里,烟村四五家。 亭台六七座,八九十枝花。”——杜甫《咏怀古迹五首(其三)》

“烟村”“人家”“亭台”“鲜花”既各自独立成景,又共同构成田园风光图,创造出淡雅优美的意境

又叫“移觉”。在描述客观事物时,用形象的语言使感觉转移,从而化抽象为具体,启发读者联想的修辞方法。

【例】“促织声尖尖似针,更深刺著旅人心。”——贾岛《客死》

将属于听觉的“促织声”用视觉形象的“针”来描述,突出声声鸣叫给自己内心带来的刺痛之觉,从而突出了客思之痛,婉曲而深刻

先提出问题,接着自己把看法说出。或问题引入,带动全篇;或中间设问,承上启下;或结尾设问,深化主题,令人回味。

【例】“问人间谁是英雄?有酾酒临江,横槊曹公。紫盖黄旗,多应借得,赤壁东风。更惊起南阳卧龙,便成名八阵图中。鼎足三分,一分西蜀,一分江东。”——阿鲁威的《双调·蟾宫曲咏史》

用设问句开篇,点明题旨,领起下文几个典故,分层次地叙述三国英雄人物的业绩

用疑问语气表达确定的意思。用于加强语气,发人深思,增强说服力和感染力。

【例】“百战疲劳壮士哀,中原一败势难回。江东子弟今虽在,肯与君王卷土来!”——王安石《乌江亭》

末句使用反问修辞,语气冷峻,强调了项羽的失败是历史之必然,已无法挽回。

某一字、词,凭借其本身具有的语音或语意的条件,在特定的语言环境中获得双重意义就是双关。这种修辞手法可以使语言含蓄、风趣,表达出一种委婉含蓄的情感

【例】“昔年曾向五陵游,子夜歌清月满楼。银烛树前长似昼,露桃花里不知秋。西园公子名无忌,南国佳人号莫愁。今日乱离俱是梦,夕阳唯见水东流!” ——韦庄的《忆昔》

诗人不把“无忌”作专名看,取其“无所顾忌”“肆无忌惮”之意,这是双关;诗人言愁却借善歌少女之名“莫愁”,意在反讽,这也是双关

指用前一句结尾之字(词)作为后一句开头之字(词),使相邻分句蝉联的一种修辞手法。

【例】“楚山秦山皆白云,白云处处长随君。长随君,君入楚山里,云亦随君渡湘水。” ——李白《白云歌送刘十六归山》

指在意思相对或相关的文句里,前后两句词语互相呼应、互相交错,意义互相渗透、互相补充,使文句更加整齐和谐、更加精炼的一种修辞手法

【例】“秦时明月汉时关。” ——王昌龄《出塞》

“秦”“汉”“关”“月”四字交错使用,是互文

有用事和摘引前人诗文两种。用事是借用历史故事来表达作者的思想感情,包括表明对现实生活中某些问题的立场和态度、个人的情绪和愿望等。引用或化用前人诗文,目的是强化诗词的意境,促使人联想而寻意于言外。

【例】“青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今” ——曹操《短歌行》

引自《诗经·郑风·子衿》,表达对贤才的渴慕

古代诗歌中的表达方式主要是指叙述、抒情、描写、说明、议论等。高考中重点考查抒情、描写两类,并且描写和抒情的技巧和后面的表现手法有交叉重合之处。

诗歌最大的特点就是抒情性,抒情是古代诗歌创作中运用最多、也是最重要的表达方式。

又称直抒胸臆,就是直接表达作者的思想感情。

多数情况下,诗人的思想情感不是直接表达而是借助其他事物来表达的。

诗人借助客观景物来抒发主观感情。借景抒情的手法往往使情感含而不露,蕴藉悠远,深切动人,从而达到情景交融的境界。又可以分为触景生情、寓情于景两种。

诗人借助历史人物或事件影射、讽刺现实,抒发自己的思想情感。

“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。” --杜牧《泊秦淮》

杜牧处于晚唐时世飘摇之际,这首诗就讽刺了那些一味享乐而不管民族危亡的士大夫。整首诗写现实,但引历史,含有针砭现实之意。

诗人不直接表露自己的思想、感情,而是把自己的某种理想、人格、观点寄托在描摹的事物上,咏物和咏怀合二为一。

“垂緌饮清露,流响出疏桐。居高声自远,非是藉秋风。” --唐代名臣虞世南的《蝉》

描写就是用生动形象的语言对人物、事件、环境进行具体描绘和刻画。其作用是刻画人物,推动情节,渲染气氛,深化主题。

“江月去人只数尺,风灯照夜欲三更。沙头宿鹭联拳静,船尾跳鱼拨剌鸣。” --杜甫《漫成一首》

诗歌从水中月影写起,生动描写了白鹭曲着身子,恬静地夜宿沙滩,船尾大鱼跃出水面而发出拨剌的响声,一动一静构成了江上月夜美景。

相关课件

这是一份2023届高考专题复习:鉴赏诗歌表达技巧 课件,共60页。PPT课件主要包含了直接抒情,借景抒情,乐哀景哀乐情,托物言志,借用典故抒情,引用或化用前人诗句,象征夸张等,描写手法,细节描写,动静结合等内容,欢迎下载使用。

这是一份2023届高考语文复习:鉴赏诗歌的表达技巧 课件,共19页。PPT课件主要包含了学习目标,表达技巧,抒情手法,修辞手法,设题方法,解题步骤,例题分析1,例题分析2,巩固练习1,巩固练习2等内容,欢迎下载使用。

这是一份2022届高考专题复习:鉴赏诗歌表达技巧课件,共44页。PPT课件主要包含了表现手法,借用典故抒情,表现手法口诀,结构特点等内容,欢迎下载使用。