2022-2023学年粤教版必修第三册 第三章 恒定电流 单元测试

展开

这是一份2022-2023学年粤教版必修第三册 第三章 恒定电流 单元测试,共12页。

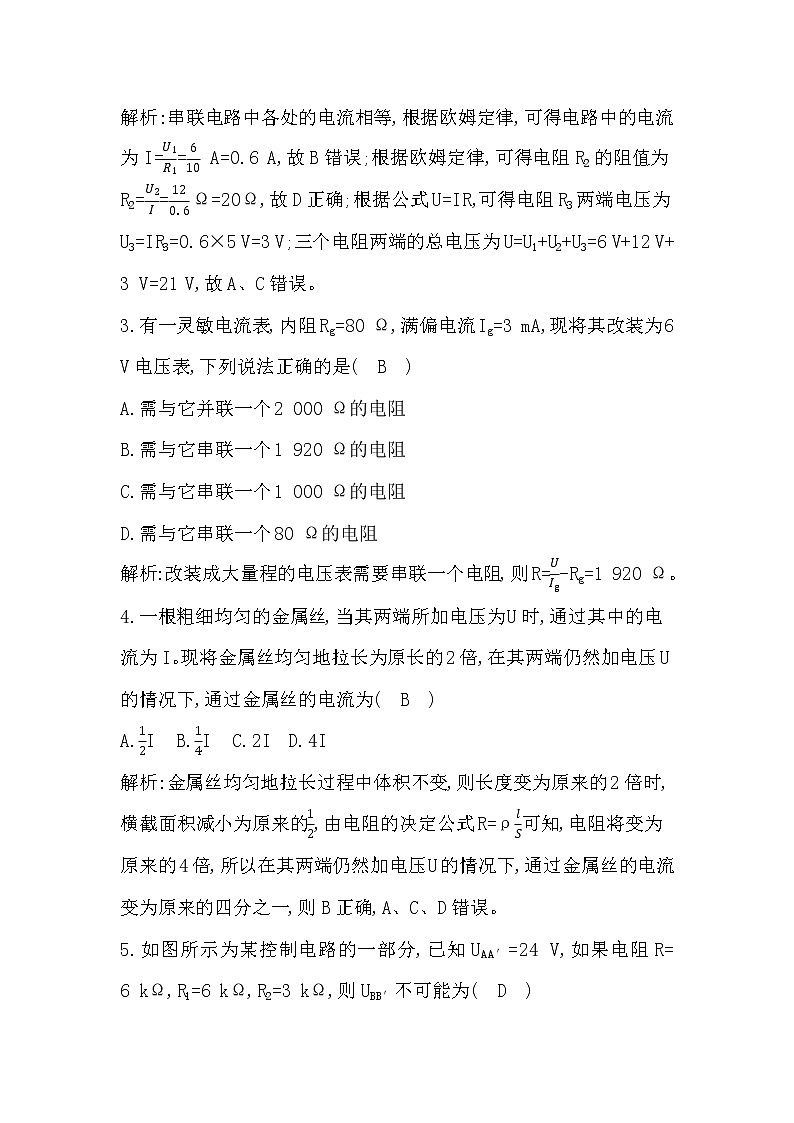

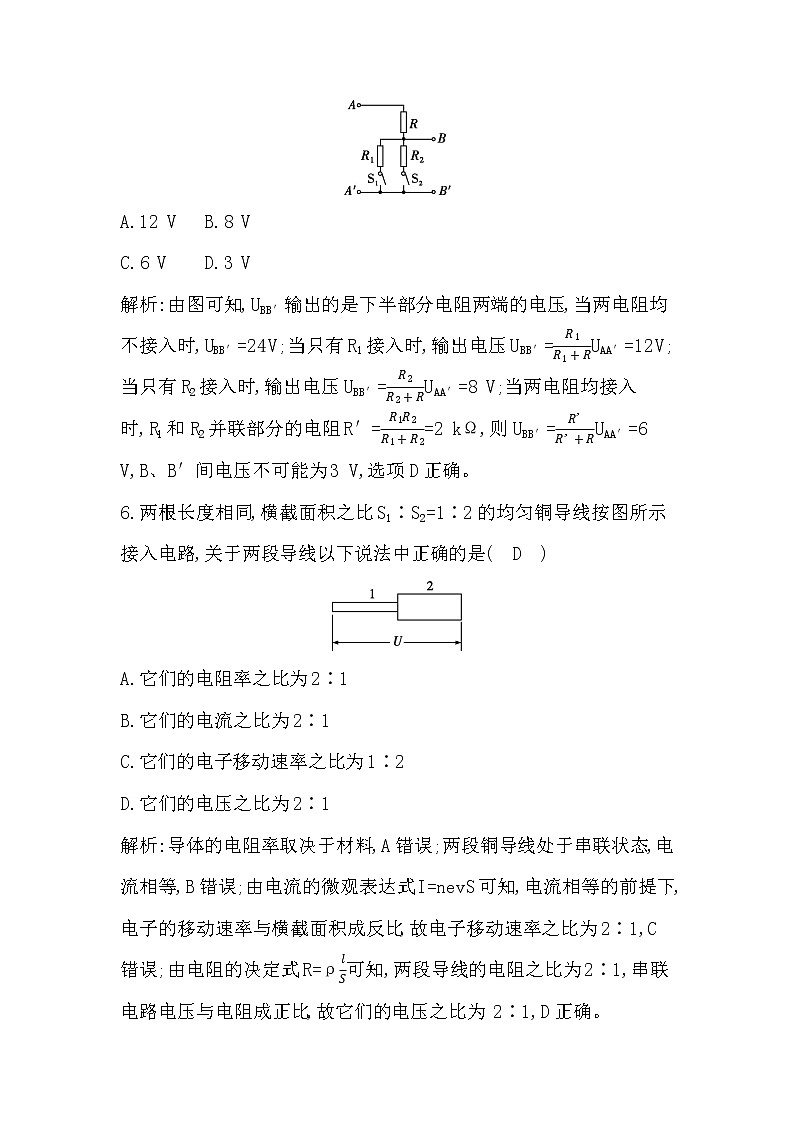

恒定电流 检测试题一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.如图所示,A、B两个导体分别带等量正、负电荷,如果在它们之间连接一根导线,则( B )A.导线上不会产生电流B.导线上会产生从A到B的瞬间电流C.导线上会产生从B到A的瞬间电流D.导线上会产生从A到B的持续电流解析:用导线连接A、B两个分别带等量正、负电荷的导体时,自由电子在电场力的作用下,发生定向移动,从电势低处向电势高处定向移动,带正电的导体得到电子,带负电的导体失去电子,所以导线上会产生从A到B的瞬间电流,故B正确,A、C、D错误。2.电阻R1、R2、R3串联在电路中。已知R1=10 Ω、R3=5 Ω,R1两端的电压为6 V,R2两端的电压为12 V,则( D )A.三个电阻两端的总电压为18 VB.电路中的电流为0.8 AC.三个电阻两端的总电压为20 VD.电阻R2的阻值为20 Ω解析:串联电路中各处的电流相等,根据欧姆定律,可得电路中的电流为I== A=0.6 A,故B错误;根据欧姆定律,可得电阻R2的阻值为R2== Ω=20 Ω,故D正确;根据公式U=IR,可得电阻R3两端电压为U3=IR3=0.6×5 V=3 V;三个电阻两端的总电压为U=U1+U2+U3=6 V+12 V+3 V=21 V,故A、C错误。3.有一灵敏电流表,内阻Rg=80 Ω,满偏电流Ig=3 mA,现将其改装为6 V电压表,下列说法正确的是( B )A.需与它并联一个2 000 Ω的电阻B.需与它串联一个1 920 Ω的电阻C.需与它串联一个1 000 Ω的电阻D.需与它串联一个80 Ω的电阻解析:改装成大量程的电压表需要串联一个电阻,则R=-Rg=1 920 Ω。4.一根粗细均匀的金属丝,当其两端所加电压为U时,通过其中的电流为I。现将金属丝均匀地拉长为原长的2倍,在其两端仍然加电压U的情况下,通过金属丝的电流为( B )A.I B.I C.2I D.4I解析:金属丝均匀地拉长过程中体积不变,则长度变为原来的2倍时,横截面积减小为原来的,由电阻的决定公式R=ρ可知,电阻将变为原来的4倍,所以在其两端仍然加电压U的情况下,通过金属丝的电流变为原来的四分之一,则B正确,A、C、D错误。5.如图所示为某控制电路的一部分,已知UAA′=24 V,如果电阻R=6 kΩ,R1=6 kΩ,R2=3 kΩ,则UBB′不可能为( D )A.12 V B.8 VC.6 V D.3 V解析:由图可知,UBB′输出的是下半部分电阻两端的电压,当两电阻均不接入时,UBB′=24 V;当只有R1接入时,输出电压UBB′=UAA′=12 V;当只有R2接入时,输出电压UBB′=UAA′=8 V;当两电阻均接入时,R1和R2并联部分的电阻R′==2 kΩ,则UBB′=UAA′=6 V,B、B′间电压不可能为3 V,选项D正确。6.两根长度相同,横截面积之比S1∶S2=1∶2的均匀铜导线按图所示接入电路,关于两段导线以下说法中正确的是( D )A.它们的电阻率之比为2∶1B.它们的电流之比为2∶1C.它们的电子移动速率之比为1∶2D.它们的电压之比为2∶1解析:导体的电阻率取决于材料,A错误;两段铜导线处于串联状态,电流相等,B错误;由电流的微观表达式I=nevS可知,电流相等的前提下,电子的移动速率与横截面积成反比,故电子移动速率之比为2∶1,C错误;由电阻的决定式R=ρ可知,两段导线的电阻之比为2∶1,串联电路电压与电阻成正比,故它们的电压之比为 2∶1,D正确。7.如图所示,经过精确校准的电压表V1和V2,分别用来测量某线路中电阻R两端a、b间的电压时,读数依次为12.7 V和 12.3 V,已知电路两端电压U恒定不变,则( C )A.a、b间的实际电压略小于12.7 VB.a、b间的实际电压略大于12.3 VC.电压表V1的内阻大于V2的内阻D.电压表V1的内阻小于V2的内阻解析:当电压表接在a、b间时,相当于一个电阻并联在a、b之间,造成a、b间电阻减小,分压减小,所以两电压表读数均小于a、b间实际电压,故应略大于12.7 V,故A、B错误;电压表接入后,a、b间所接电压表内阻越大,并联部分总电阻越大,则所测a、b间的电压越大,故电压表V1的内阻大于V2的内阻,故C正确,D错误。二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。8.离地面高度5.0×104 m以下的大气层可视为电阻率较大的漏电介质,假设由于雷暴对大气层的“电击”,使得离地面高度5.0×104 m处的大气层与带负电的地球表面之间形成稳定的电场,其电势差约为3×105 V。已知,雷暴每秒给地球充电的电荷量约为1.8×103 C,地球表面积近似为5.0× 1014 m2,则( BC )A.该大气层的等效电阻约为600 ΩB.该大气层的平均漏电电流约为1.8×103 AC.该大气层的平均电阻率约为1.7×1012 Ω·mD.该大气层的平均电阻率约为1.7×108 Ω·m解析:本题中把5.0×104 m厚的大气层视为一个导体,其长度为5.0×104 m,横截面积为地球的表面积,所加电压为U=3.0×105 V,由电流的定义式得大气层的平均漏电电流I=,代入数据可得I=1.8×103 A;离地面5.0×104 m以下的大气层等效电阻为R== Ω≈1.7×102 Ω,故A错误,B正确;由电阻定律有R=ρ=,代入数据可得ρ≈1.7×1012 Ω·m,故C正确,D错误。9.某一导体的伏安特性曲线如图中的AB段(曲线)所示,关于导体的电阻,下列说法正确的是( AD )A.A点对应的导体的电阻为60 ΩB.在AB段,导体的电阻变化了2 ΩC.B点对应的导体的电阻为8 ΩD.在AB段,导体的电阻随电压的增大而增大解析:A点对应的导体的电阻为RA== Ω=60 Ω,B点对应的导体的电阻为RB== Ω=80 Ω,在AB段,导体的电阻变化了ΔR=RB-RA=80 Ω-60 Ω=20 Ω,A正确,B、C错误;图线中各点与原点连线的斜率的倒数可以表示电阻,所以在AB段,导体的电阻随电压的增大而增大,D正确。10.恒流源是一种特殊的电源,其输出的电流能始终保持不变;恒压源也是一种特殊的电源,其输出的电压能始终保持不变。如图甲所示的电路中电源是恒流源,如图乙所示的电路中电源是恒压源,两图中的滑动变阻器滑片P均从最右端向最左端移动时,下列说法中正确的是( ABD )A.图甲中R1两端的电压减小B.图乙中R1两端的电压减小C.图甲中流过R2的电流保持不变D.图乙中流过R2的电流保持不变解析:图甲中两个支路的电压始终相等,所以支路电流与电阻成反比,即I2R2=I1(R1+R0),且I1+I2=I是定值,滑片P从最右端向最左端移动时,R0增大,由上式可知I1减小,I2增大,R1两端的电压U1=I1R1减小,故A正确,C错误;图乙中两个支路的电压始终相等且为定值,支路电流与电阻成反比,即I2R2=I1(R1+R0)=U(定值),滑片P从最右端向最左端移动时,R0增大,由上式可知I1减小,I2不变,R1两端的电压U1=I1R1减小,故B、D正确。三、非选择题:共54分。11.(7分)正确读出图中各表的读数:(1)如图甲,接0~3 V量程时读数为 V;接0~15 V量程时读数为 V。 (2)如图乙,接0~0.6 A量程时读数为 A。 (3)螺旋测微器的读数是 mm,游标卡尺的读数是 cm。解析:(1)电压表接0~3 V量程,由图示电压表可知,其分度值为0.1 V,示数为2.17 V;电压表接0~15 V量程,由图示电压表可知,其分度值为0.5 V,示数为10.8 V。(2)电流表接0~0.6 A量程,由图示电流表可知,其分度值为0.02 A,示数为0.16 A。(3)螺旋测微器的固定刻度为2.0 mm,可调刻度为20.0×0.01 mm=0.200 mm,所以最终读数为(2.0+0.200) mm=2.200 mm;50分度的游标卡尺的精确度为0.02 mm,该游标卡尺的主尺读数为10 mm,游标尺第47刻度与上边的刻度对齐,读数为47×0.02 mm=0.94 mm,所以最终读数为10 mm+0.94 mm=10.94 mm=1.094 cm。答案:(1)2.17(2.16~2.18均可) 10.8(10.6~10.9均可) (2)0.16 (3)2.200 1.09412.(9分)某同学测量一段长度已知的电阻丝(阻值约为5 Ω)的电阻率。(1)本实验提供的器材有:待测电阻丝Rx、螺旋测微器、电源(输出电压3 V)、电流表(量程0~0.6 A,内阻为1 Ω)、电压表(量程0~3 V,内阻约为 3 kΩ)、滑动变阻器、开关、导线若干。(2)用螺旋测微器(如图所示)测量电阻丝直径时,选择电阻丝的 (选填“同一”或“不同”)位置进行多次测量,取其平均值作为电阻丝的直径;每次测量时,将电阻丝轻轻地夹在小砧与微测螺杆之间,再旋动 (选填“A”“B”或“C”),直到听见“喀喀”的声音,以保证压力适当,同时防止螺旋测微器的损坏。 (3)实验采用伏安法测量待测电阻丝的阻值。①根据图甲的电路图,请将图乙的实物图连接完整。②闭合开关S前,滑动变阻器的滑片P应置于 (选填“最左端”或“最右端”),调节滑动变阻器测得6组电压U和电流I的值,作出UI关系图像如图丙所示,求出电阻丝的阻值Rx= Ω,再根据电阻定律可得到电阻丝的电阻率。(结果保留3位有效数字) 解析:(2)用螺旋测微器测量电阻丝直径时,选择电阻丝的不同位置进行多次测量,取其平均值作为电阻丝的直径;每次测量时,将电阻丝轻轻地夹在小砧与微测螺杆之间,再旋动微调旋钮C,直到听见“喀喀”的声音,以保证压力适当,同时防止螺旋测微器的损坏。(3)①实物图如图所示。②为了保护电路,闭合开关S前,滑动变阻器的滑片P应置于最左端;UI关系图像中图线的斜率为电阻丝电阻和电流表电阻之和,由图可知Rx+RA= Ω≈5.81 Ω,则Rx=4.81 Ω。答案:(2)不同 C(3)①图见解析 ②最左端 4.81(4.80±0.03)13.(11分)如图所示,当a、b两端接入100 V电压时,测得c、d两端电压为80 V,则电阻R的阻值为多少?如果将100 V电压接于c、d两端,则a、b两端电压为多少?解析:当a、b两端接入电压时,电流为I= A=1 A则电阻R= Ω=80 Ω当c、d两端接入电压时,两个60 Ω的电阻和电阻R串联,电流为I′= A=0.5 A则a、b两端电压Uab=I′R=0.5×80 V=40 V。答案:80 Ω 40 V14.(12分)某金属导体两端所加电压为U=8 V时,t=10 s内通过某一横截面的电荷量为q=1.6 C,求:(1)导体的电阻R;(2)若金属导体两端电压变为原来的,则t=10 s 内通过金属横截面的电子有多少个?(电子电荷量e=1.6×10-19 C)解析:(1)通过导体的电流I==0.16 A由欧姆定律得R==50 Ω。(2)若金属导体两端电压变为原来的,则电流变为I′===0.08 At=10 s内通过金属横截面的电荷量q′=I′t=0.8 Ct=10 s内通过金属横截面的电子数n==5×1018。答案:(1)50 Ω (2)5×101815.(15分)如图所示是一个0~0.1 A~1 A双量程的电流表。已知表头的内阻Rg为500 Ω,满偏电流Ig为1 mA。(1)使用A、B两个端点时量程为多少?(2)求图中R1、R2的阻值(保留最简分数)。解析:(1)接A、B时,R1起分流作用为一支路,表头与R2串联为一支路,此时量程为I1=1 A。(2)接A、B时,R1起分流作用为一支路,表头与R2串联为一支路,此时量程为I1=1 A,此时有I1=Ig+接A、C时,R1、R2为一支路起分流作用,表头为一支路,此时量程为I2=0.1 A,此时有I2=Ig+联立方程,代入数据解得R1= ΩR2= Ω。答案:(1)1 A (2) Ω Ω