2023版高考生物一轮总复习第10单元种群和群落第2讲群落及其演替课后提能演练

展开选择性必修2 第十单元 第2讲

A组 基础巩固练

1.(2021年广东东莞模拟)种植过农作物的土地,闲置数年后被杨树等木本植物覆盖。该过程中不会发生( )

A.群落的物种组成逐渐发生改变,空间结构越来越复杂

B.光照、土壤湿度和盐碱度等影响着群落中生物的分布

C.生物与环境间协同进化,环境对多种种群的容纳量增大

D.生态系统的能量传递效率及生物多样性的价值逐渐增大

【答案】D 【解析】生态系统中能量传递效率不会随演替而改变。

2.随着城市化进程不断加快,城市中高层建筑越来越多,绿化用地则相对减少。充分利用建筑表面进行城市的“垂直绿化”在城市生态系统中保持足够的绿化面积已越来越引起人们的重视。下列说法错误的是( )

A.实施“垂直绿化”时要充分考虑不同生物之间的种间关系

B.“垂直绿化”对净化空气有重要意义,体现了生态系统的间接价值

C.“垂直绿化”的牵牛花晨开暮合的特点说明光信息在牵牛花的种群繁衍中起重要作用

D.进行建筑顶层平台绿化时选择的植物应具有喜阳、根深、节水性好等特点

【答案】D 【解析】进行建筑顶层平台绿化时选择的植物应具有喜阳、节水性好等特点,但根不宜太深,D不正确。

3.下列关于群落结构和演替的叙述,正确的是( )

A.群落的水平结构只与地形变化有关

B.植物群落的分层现象与光照直接相关

C.群落演替过程中最先出现肉食性动物

D.群落演替都能使群落结构越来越复杂

【答案】B 【解析】群落的水平结构与地形变化、土壤湿度和盐碱度、光照强度、生物自身生长特点及人和动物的影响等有关,A错误;植物群落的分层现象与光照强度直接相关,B正确;群落演替过程中最先出现的是食草动物,C错误;群落演替一般能使群落结构越来越复杂,但人类活动可以改变群落演替的速度和方向,如沙尘暴引起的土地荒漠化会使群落结构越来越简单,D错误。

4.在我国传统文化中有许多关于生物学知识的论述,下列叙述错误的是( )

A.“螟蛉有子,蜾蠃负之”体现了生物之间存在的互利共生关系

B.“远芳侵古道,晴翠接荒城”体现了群落次生演替的过程

C.“螳螂捕蝉,黄雀在后”体现了食物链中不同物种之间的捕食关系

D.“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米,虾米吃淤泥”描述的食物链中淤泥中的藻类属于第一营养级

【答案】A 【解析】“螟蛉有子,蜾蠃负之”体现了生物之间存在捕食关系,A错误;“远芳侵古道,晴翠接荒城”体现了一个群落被另一个群落所替代的过程,属于群落的次生演替,B正确;“螳螂捕蝉,黄雀在后”体现了螳螂、蝉和黄雀三者间的捕食关系,C正确;“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米,虾米吃淤泥”中虾米是初级消费者,它捕食淤泥中的藻类,藻类属于第一营养级,D正确。

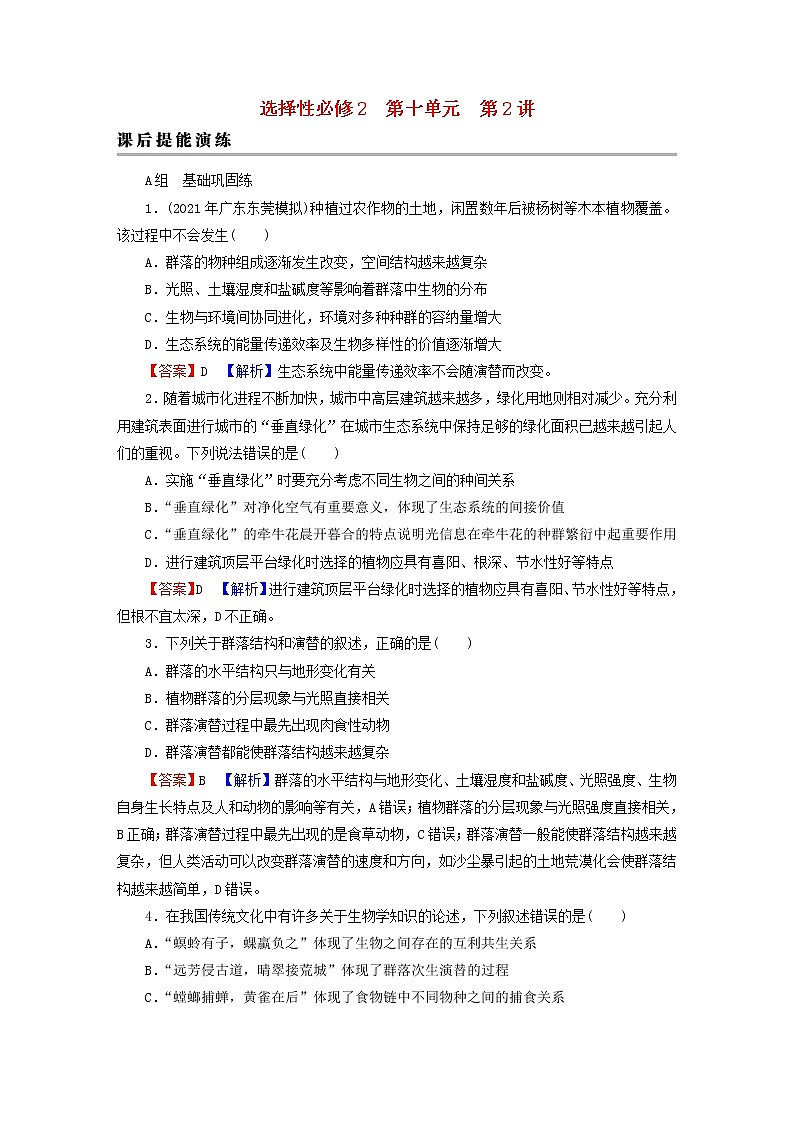

5.1859年,一位英格兰农场主将欧洲兔带到澳大利亚草原放养,后来对袋鼠等本地生物造成极大威胁。生态专家先后采用引入狐狸(y1年)和黏液瘤病毒(y2年)等手段进行防治,结果如下图所示。下列推断错误的是( )

A.引入狐狸防治欧洲兔效果不佳的原因可能是狐狸捕食较多的袋鼠

B.引入的病毒能防治欧洲兔但对袋鼠影响不大,原因是病毒的专性寄生

C.O~y1年欧洲兔的年龄结构为增长型,y1年时为防治的最佳时间

D.若调查中被标记的部分个体标记脱落,则调查结果比实际值偏大

【答案】C 【解析】引入狐狸后,袋鼠的种群数量下降较快,可以推测袋鼠和狐狸的种间关系为捕食关系,引入狐狸防治欧洲兔效果不佳的原因可能是狐狸捕食较多的袋鼠,A正确;引入的病毒能防治欧洲兔但对袋鼠影响不大,说明病毒专性寄生于欧洲兔,B正确;O~y1年欧洲兔的数量不断增加,说明其年龄结构为增长型,y1年时欧洲兔的种群数量已经达到了K值左右,而防治的最佳时期应该在K/2以下,C错误;若调查中被标记的部分个体标记脱落,导致第二次捕捉的个体中被标记的数量减少,则调查结果比实际值偏大,D正确。

6.下面是某地沙丘中植物群落的演替过程示意图,下列有关叙述错误的是( )

A.图示沙丘上的群落演替类型属于初生演替

B.引起上述群落演替的环境因素之一是该地区雨水增多

C.群落演替过程中,优势种群的数量都呈“J”形增长

D.人类活动会对图示群落演替过程产生一定的影响

【答案】C 【解析】图示沙丘上的群落演替类型为初生演替,A正确;影响植物生长、繁殖的环境因素有土壤含水量、温度、光照、矿质元素等,沙地分布在干旱、半干旱地区,影响植物生长繁殖的主要因素是水分,B正确;群落演替过程中,由于空间有限、资源有限和受到其他生物制约,种群的数量不会呈“J”形增长,而是呈“S”形增长,C错误;人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行,D正确。

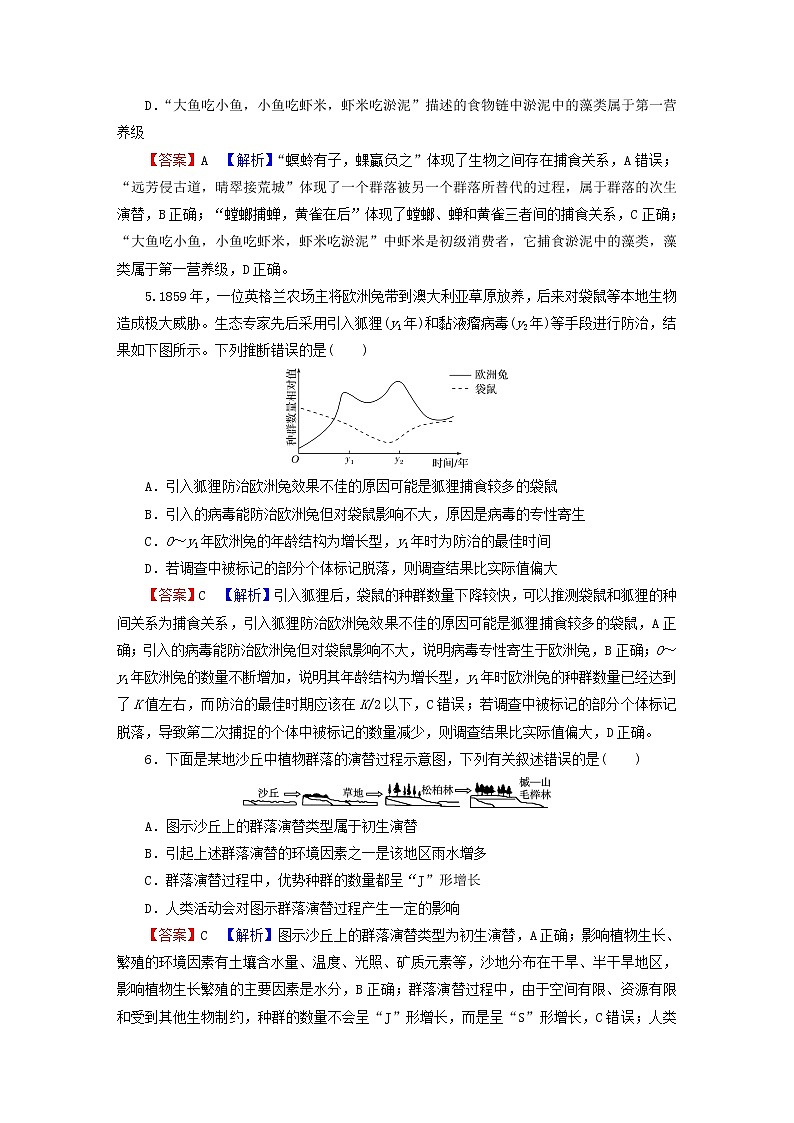

7.(2021年安徽安庆一中期中)生物种群在群落中的功能关系和它们在时间和空间上占有的位置称为生态位。斑点叉尾鱼和鲢鱼是常见的淡水养殖鱼类,人们常常将它们混合放养以取得更好的经济效益。研究人员对两种鱼所摄取的食物种类和数量进行研究绘制了下图,下列结论正确的是( )

A.对生态位的研究属于在种群水平上研究的问题

B.斑点叉尾鱼和鲢鱼之间不存在种间竞争关系

C.d越小说明两种鱼之间的种间竞争越激烈

D.b越大说明斑点叉尾鱼适应环境的能力越弱

【答案】C 【解析】生态位是每个种群在群落中的位置关系,属于群落的水平和垂直结构上研究的问题,A错误;斑点叉尾鱼和鲢鱼之间有交叉部分,即两者捕食相同的鱼类,因此存在种间竞争关系,B错误;d越小,两个种群的生态位越接近,生活习性、捕食对象重叠度越高,种间竞争越激烈,C正确;b越大,该种群的生态位越广,捕食对象也更多,适应环境能力越强,D错误。

8.密林熊蜂直接在角蒿花的花筒上打洞,盗取其中的花蜜(盗蜜),花筒上虽留下小孔,被盗蜜的花仍会开花,但影响结实率。密林熊蜂偏爱从较大、较高的花盗蜜,其身体不会接触到花的柱头。据此作出的分析,错误的是( )

A.可采用样方法调查密林熊蜂的盗蜜频率

B.该盗蜜行为可能会影响角蒿的种群密度

C.密林熊蜂不会为角蒿传粉,因此不影响角蒿的进化

D.密林熊蜂与正常传粉者之间存在种间竞争关系

【答案】C 【解析】根据题意可知,可以通过调查花筒上的盗洞的数量调查密林熊蜂的盗蜜频率,因此可以用样方法,A正确;盗蜜行为影响结实率,影响角蒿子代数量,可能会影响种群密度,B正确;密林熊蜂影响结实率,进而影响被盗蜜的某基因型植株子代数量,改变种群中某基因型个体的占比,进而影响基因频率, 所以会影响进化, C错误;密林熊蜂和正常传粉者均采蜜,所以两者之间存在种间竞争关系,D正确。

B组 能力提升练

9.某山区实施退耕还林之后,经数十年的演替发展为森林,图中甲、乙、丙分别表示群落演替的三个连续阶段中优势植物种群数量变化情况。下列说法正确的是( )

A.实施退耕还林等措施之后,对野生动植物种群不能进行开发利用

B.甲、乙、丙之间为种间竞争关系,第3阶段群落具有明显的垂直分层现象

C.演替中后一阶段优势物种的兴起,一般会造成前一阶段优势物种的消亡

D.该过程中,群落的物种丰富度和生态系统的恢复力稳定性会逐渐提高

【答案】B 【解析】实施退耕还林等措施之后,对野生动植物种群应该进行合理地开发与利用,A错误;图中第3阶段为森林阶段,甲、乙、丙三个物种并存,各自在垂直方向上占有一个层次,此时群落具有明显的垂直分层现象,B正确;群落演替过程中物种取代是一种优势取代,而不是完全取代,C错误;该过程中,群落的物种丰富度和生态系统的抵抗力稳定性会逐渐提高,D错误。

10.如图表示一片草原上的兔子和狼达到相对稳定状态后一段时间内相对数量变化的趋势,下列相关分析错误的是( )

A.甲、乙分别表示兔子和狼的数量变化

B.狼的K值接近B点对应的数值

C.环境条件的变化会影响兔的K值

D.第3年狼的数量下降可能是因为缺乏食物

【答案】B 【解析】据图分析, 甲、乙两个种群是非同步性的变化,表示捕食关系,其中甲种群的数量先增加先减少,表示被捕食者,乙种群的数量后增加后减少,表示捕食者,由此可以判断图中甲代表兔子,乙代表狼,A正确;狼的K值不等于数量的最大值,B错误;在自然界,影响种群数量的因素有很多,如气候、食物、天敌、传染病等,C正确;在不利的条件下,如缺乏食物、传染病等条件下,种群数量还会急剧下降,甚至消亡,D正确。

11.森林群落全年对太阳能的利用率远大于农田群落的主要原因是( )

A.分布在湿润地区 B.以木本植物为主

C.土壤肥沃 D.群落有明显的分层结构

【答案】D 【解析】农田生态系统中以一年生的农作物为主,分层现象不明显。森林生态系统中以多年生的木本植物为主,植物群落的垂直结构复杂,对阳光的利用更合理有效。

12.在一个原始的森林中,两个物种的种间关系如图所示,下列叙述中正确的是( )

A.BC段该生态系统的物种丰富度降低

B.AB段两个种群为捕食关系,物种2是捕食者

C.BC段两个种群为互利共生关系,物种1随物种2的变化而变化

D.BC段物种1的数量下降仅与喷洒的农药有关

【答案】B 【解析】物种丰富度是指物种数量的多少,BC段2个物种都存在,看不出物种丰富度的变化,A错误;从AB段两个物种变化的曲线特征看,二者是捕食关系,在同升(同降)区段中,先变化的是被捕食者,后变化的是捕食者,B正确;喷洒农药不会改变两个物种的种间关系,C错误;物种2以物种1为食,BC段物种1下降,既与喷洒农药有关,又与物种2数量变化有关,D错误。

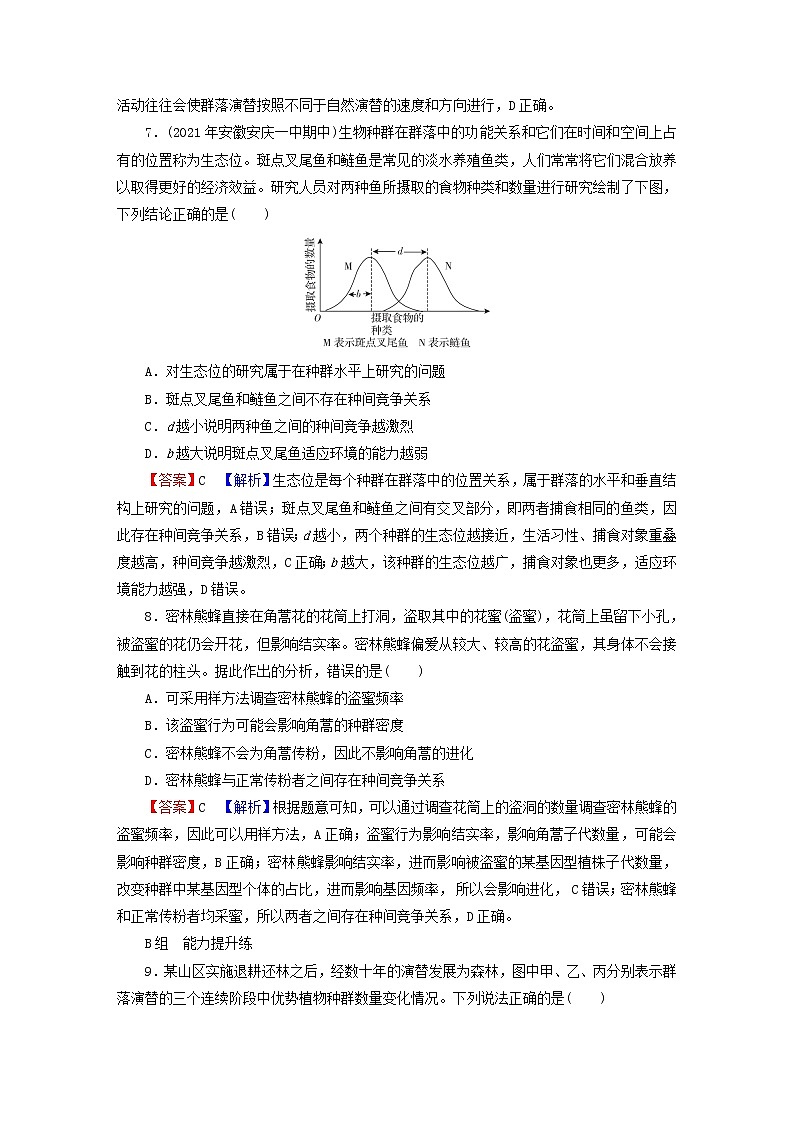

13.开发矿产资源可能会引起矿震,导致山体滑坡。科研人员对某矿区山体滑坡若干年后恢复群落不同植被类型的生物量进行了研究,并与未受干扰的原始林群落不同植被类型的生物量(生物量是指某一调查时刻单位面积内现存生物的有机物总量)进行了比较,得到的数据如图所示。请回答:

(1)图中代表恢复群落生物量的是____________(填“S1”或“S2”)。

(2)矿震导致山体滑坡后,原有植被虽不存在,但随后若干年发生的群落演替速度比沙丘等处快,可能的原因是______________。

(3)恢复群落植被的总生物量只有原始林群落的______% ,这是因为未受干扰的原始林群落具有较好的垂直结构,显著提高了____________________________。导致上述恢复群落植被不易恢复的关键限制因子是__________条件,可利用人工措施重建____________群落,帮助群落植被快速恢复。

【答案】(1)S2 (2)保留了土壤条件甚至还保留了植物的种子或其他的繁殖体 (3)20 群落利用阳光和环境资源的能力 土壤 土壤生物

【解析】(1)恢复群落生物量较未受干扰的原始林群落的生物量要少,故S2代表恢复群落生物量。(2)由于山体滑坡后保留了土壤条件甚至还保留了植物的种子或其他的繁殖体,在该处进行的是次生演替,演替的速度要比沙丘上进行的初生演替快得多。(3)恢复群落植被的总生物量为109+65+16=190,原始林群落的总生物量为550+362+38=950,恢复群落植被的总生物量只有原始林群落的190÷950×100%=20%,这是因为未受干扰的原始林群落具有较好的垂直结构,显著提高了群落利用阳光和环境资源的能力。土壤的演变是需要很长时间的,恢复群落植被不易恢复的关键限制因子是土壤条件,可利用人工措施重建土壤生物群落来加快土壤的形成和演化,以帮助群落植被快速恢复。

C组 压轴培优练

14.某生物兴趣小组对校园中四种不同植被类型的土壤中小动物类群的丰富度进行研究。

(1)进行土壤中小动物类群丰富度的调查常采用____________法。

(2)土壤动物具有趋暗、趋湿、避高温的习性,为了探究土壤小动物类群丰富度,兴趣小组设计了如图甲所示装置,从选取的样土中收集小动物,他们这一装置不够完善,请你帮助该小组的同学们完善该装置:____________________________________________________ __________________,收集瓶中加入70%的酒精溶液的用途是______________________。

(3)校园中四种不同植被类型的土壤中小动物数量如图乙所示。土壤动物群落数量出现明显的季节变化,单位面积土壤动物总数量在7月左右出现高峰的原因可能是____________________。

(4)土壤动物在生态系统中的成分一般是______。其群落结构和数量与土壤中有机物的含量关系十分密切。分析图乙可推测,四种植被类型中土壤中有机物含量最低的是_________________。

【答案】(1)取样器取样 (2)在漏斗上方加一提供光源和热源的灯泡 杀死和保存小动物 (3)降雨充足,气温较高,土壤中有机质较丰富,动物可在这个季节大量繁殖

(4)分解者 植被4

15.某研究小组的同学调查了野外某山坡上山腰处三个不同地点A、B、C的植物群落,并测量了三个地点的土壤特征等环境因素,结果见下表。请根据所得数据回答问题:

植物种类 | 地点A | 地点B | 地点C | 非生物因素 | 地点A | 地点B | 地点C |

草 | 3 | 5 | 9 | 风速 | 低 | 高 | 高 |

蕨类植物 | 7 | 5 | 8 | 距地面1.5 m 的光强 | 低 | 中 | 高 |

灌木 | 18 | 4 | 2 | 土壤湿度/% | 48 | 35 | 15 |

松树 | 0 | 2 | 0 | 土壤的有机物/% | 6.5 | 3.8 | 2.5 |

落叶树 | 15 | 5 | 0 | 土壤深度/cm | >300 | ≈100 | <15 |

土壤含氮量/ (mg·kg-1) | 9.4 | 4.5 | 2.4 |

(1)根据调查结果判断,物种丰富度最大的是地点__________处的植物群落。地点B处草、蕨类植物、灌木、松树以及落叶树都有分布,体现了群落结构的__________现象。A区域可看成一个生态系统,除了表中列举的以外,生态系统的组成成分还应该包括__________ ________________________。

(2)如果遭遇山火,山坡的植被被彻底烧光,则原地点将发生的群落演替类型属于__________演替,演替将向______________________________的方向发展,直至达到__________为止。

(3)如果地点A、B、C处的光照条件同等充足,则能更有效地利用太阳光能的是地点__________处的植物群落,原因是____________________。

(4)土壤中的有机质经过________________才能被植物吸收利用。土壤缺氧时,抑制根对矿质元素离子的吸收,据此可知根吸收矿质元素离子的方式为______________________。

(5)落叶树在地点C处不能生长的原因是_________________________________________ ________________________________(至少答出两个原因)。

【答案】(1)A 垂直分层 消费者、分解者 (2)次生 物种多样化、结构复杂化、功能完善化 顶极群落(稳态) (3)A 地点A处的植物群落分层多、土壤中水和矿质养料丰富

(4)微生物的分解 主动运输 (5)土壤中缺少相应的矿质养料,土壤浅,不足以维持高大植物的生长(或土壤湿度小,水分不足以支持高大树木的生长)