2021学年第一节 地球和地球仪教案设计

展开地球和地球仪

【教学思路】

培养学生以自主学习、合作交流、共同探究为基础的“探究式”学习方式,改变过去的死记硬背、机械接受的学习方式。因此,本节课程设计特别注意学生主动参与、积极思考,让其在自觉的“动手”和“动口”过程中掌握知识要点,在“发现”中获得地理兴趣从而不断地主动学习。讲授和自主比较一下实际的效果。

【教学目标】

1.使学生了解地球的形状及大小;

2.认识地球仪,并能识别经线、纬线、本初子午线和赤道;

3.了解经线、纬线的特点;

4.掌握运用经纬网确定地球上某点位置的方法。

【教学重难点】

1.地球的形状认识及用数据表示地球的大小;

2.经纬线的意义及特点。

3.运用经纬网确定地理位置。

【教学准备】

经纬仪、有关课程课件(自制)、学案(基础知识)、练习题等。

【教学过程】

我们大家都知道地球是一个球体,我们居住在地球上,无法看到地球的整体面貌,在古代,人们对地球的形状和大小是一个难解之谜。

一、认识地球的形状和大小。

教师补充小结并引导:在古代,人们认为整个大地是平的,天空就像倒扣在大地上的一口巨大的锅。古代人完全凭借直观认识世界。简单地认为天空是圆的,大地是平的。随着人们活动范围的扩大,人们逐渐发现大地并不是那样平坦。比如:

(一)海边远方驶过来的航船,先看见船桅,后见船身。

(二)月食时,地球的影子边缘总是弧形的。

教师总结:从海边看帆船到发生月食看到地球影子,人们对地球形状产生了极大的兴趣,并提出了地球可能是球体的假想。为了证实这样的假想,人类需要到地球的另一端去看看,为此,很多探险家进行了多次全球性的航行。你能说出历史上都有哪些著名的环球航行?

最著名的就是16世纪初葡萄牙航海家——麦哲伦率领船队进行的环球探险航行。麦哲伦的环球航行的巨大意义就是充分地证明了地球的形状是个球体。现在我们进入了太空可以在空中看到完整的地球并为地球拍了照片,确证地球是个球体。

一般来说,人们往往用表面积、周长、半径等数据来说明球体的大小。大家看课本上的图,说明地球究竟有多大?

我们通常用平均半径来表示地球的大小,记住地球的平均半径是6371千米。

1.地球的形状:

球体。

2.地球的大小:

平均半径是6371千米、赤道周长4万千米、表面积5.1亿平方千米。

启下:下面我们一起形象地看看地球。

二、地球的模型──地球仪。

教师活动:出示地球仪并展示给同学们看。

学生活动:仔细观察地球仪并动脑筋思考,地球仪与真实的地球原貌有哪些主要的不同?

(学生回答。)

教师补充说明:

(一)地球仪是地球缩小的模型;

(二)地球仪上有一些在地球上实际不存在的,比如用于确定地理事物方向、位置的经纬网和经纬度;

(三)地球仪是有地轴的,而现实中并没有地轴。

下面来学习本节课的重点——纬线和经线。

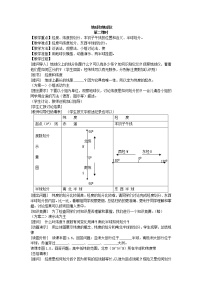

三、纬线和经线。

教师活动:(展示经纬仪。)在经纬仪上指示纬线但不说出定义,请同学们概括什么是纬线。

学生概括,教师补充说明:与地轴垂直并环绕地球一周的圆圈叫做纬线。

教师提问:大家有没有发现这些纬线有什么特点?(展示经纬仪并提示:纬线的形状、长度的变化规律、指示方向等。)

学生思考并回答。

(一)纬线。

1.定义:与地轴垂直,并环绕地球一周的圆圈。

2.特点:

(1)指示东西方向。(与地轴垂直)

(2)每条纬线都是一个圆。

(3)纬线的长度不相等。(赤道是最大的纬线)

过渡:大家按照刚才的方法看看什么是经线,经线有什么特点,经线和纬线有什么不同?

学生与教师共同归纳:连接南北两极并与纬线垂直相交的半圆叫做经线。

教师引导:与纬线相比,经线的特点是什么?

学生回答。

(二)经线。

1.定义:连接南北两极并且与纬线垂直相交的半圆。

2.特点:

(1)指示南北方向。(与赤道垂直)

(2)每条经线都是半个圆。

(3)经线的长度全部相等。

知道了纬线、经线的定义及他们的特点后,请问同学们:在地球仪上可以画出多少条经纬线,(无数条)为了区别这些经纬线,我们给他们确定了不同的度数,也就是我们常说的纬度和经度。

四、纬度和经度。

我们先来了解纬度。

教师引导:首先我们要找到一条0°纬线,所谓“万丈高楼平地起”,那么0°纬线在哪里,它经常被人们叫做什么名字?

学生观察地球仪或课本并回答。

师生共同归纳:0°纬线就是我们早已认识的赤道。

教师提问:纬度是从0°纬线开始的,其度数变化有什么规律?最大的纬度是多少度?它在什么地方?

学生观察地球仪或课本,并回答。

教师小结:纬度是由赤道向南北两极递增的。最大的纬度是90°,它们在北极和南极。

承转:细心的同学会发现纬度沿赤道呈两边对称,那么怎样区分两条度数相同的纬线呢?

教师小结:我们把赤道以北的纬度叫北纬,用字母“N”表示,也就是英文北方“North”的开头字母;赤道以南的纬度叫做南纬,用字母“S”表示,也就是英文南方“South”的开头字母。

教师引导提问:如果我们要选择一条纬线把地球平均分为两个半球,选择哪条纬线作为南北半球的分界线最为合适?为什么?

教师小结:我们以赤道为界,把地球平均分为南北两个半球。赤道以北是北半球,赤道以南是南半球。

(一)纬度。

1.0°纬线──赤道。

2.纬度的变化规律;范围:0°~90°。

3.南北半球的划分。

教师引导:按照我们学习纬度的方法,首先我们找到0°经线,同学们找找看0°经线在哪里?

教师:国际上规定,通过英国伦敦格林尼治天文台旧址的那条经线为0°经线,又叫做本初子午线。

教师:0°经线确定了,那么,按照规定0°经线以东称为东经,用字母“E”来表示,是英文东方“East”的开头字母;0°经线以西称为西经,用字母“W”来表示,是英文西方“West”的开头字母。我们看看它的范围是多少呢?如果先不考虑东西经同学们请看,(展示经纬仪并演示)我可以沿地轴绕一圈,也就是说范围是0°~360°,但是由于我们分了东西经,所以经度的范围应该是0°~180°,经度的变化规律就是从0°经线向西和向东到180°经线经度逐渐增大。

教师引导:任何一条经线都可以找出与之相对应的一条经线和其构成一个经线圈。每个经线圈都可以把地球分为两个均等的半球,同学们想想看哪条经线圈最适合作为划分东西半球的分界线?

教师引导学生读图:以西经20°和东经160°这两条经线所组成的经线圈,作为划分东西半球的界线。因为这个经线圈大部分通过的是海洋,这样就避免了把非洲、欧洲等一些国家分在不同的半球上而带来的不便。

教师提问:

1.北纬一定在北半球,南纬一定在南半球,是否正确?

2.东经一定在东半球,西经一定在西半球,是否正确?

教师巩固总结此课。

(二)经度。

1.0°经线──本初子午线;

2.经线的范围(0°到180°),经度的变化规律;

3.东西半球的划分:西经20°、东经160°所构成的经线圈。

教师总结:这节课我们学习了如何利用经纬网找到某个地理事物的地理位置。学会了正确地读出某个地理位置的经度和纬度。

五、利用经纬网定位

1.在日常的生活中,我们怎样确定地球表面任何一点的确切地理位置?

(展示图片)教材提供的地图“经纬网”,在图上选出经纬网的交点A、B、C点。

(让学生读出A、B、C点的经纬度。教师及时纠正,辅导。)

2.通过上面的练习,你认为用经纬网确定某一点的位置,有什么规律?

(启发学生与生活实际联系一下,不难发现就像在影院里找座位一样。)

3.如果有一航行的轮船在茫茫的大海中遇难,你怎样能准确地报出遇难轮船的位置,而及时地救援?(学生运用经纬网知识,不难回答)

4.展示地球仪:让学生在地球仪上找出北京、伦敦、莫斯科的经纬线度数。

5.在前面学习的基础上,让学生找出下列事件的发生地。

俄罗斯“和平号”空间站第一批碎片坠落在44.4°S、150°W。

台风“桑美”的中心位置已经移至28°N、125.3°E。

鲁教版 (五四制)六年级上册第一节 地球和地球仪教学设计: 这是一份鲁教版 (五四制)六年级上册第一节 地球和地球仪教学设计,共2页。教案主要包含了教学重点,教学难点,教学准备,教学过程,板书设计等内容,欢迎下载使用。

地理六年级上册第一节 地球和地球仪教案: 这是一份地理六年级上册第一节 地球和地球仪教案,共2页。教案主要包含了教学重点,教学难点,教学准备,教学过程,板书设计等内容,欢迎下载使用。

初中地理第一节 地球和地球仪教案: 这是一份初中地理第一节 地球和地球仪教案,共6页。教案主要包含了教材分析,学情分析,教学目标,教学过程,板书设计等内容,欢迎下载使用。