- 1.1 网络的起源与发展教学设计-2021-2022学年高中信息技术浙教版(2019)选修2 教案 4 次下载

- 1.2 网络的分类、网络与社会教学设计-2021-2022学年高中信息技术浙教版(2019)选修2 教案 3 次下载

- 1.4 互联网+应用:了解网上挂号流程教学设计-2021-2022学年高中信息技术浙教版(2019)选修2 教案 4 次下载

- 第一章 实践与体验:体验网络预订服务教学设计-2021-2022学年高中信息技术浙教版(2019)选修2 教案 3 次下载

- 2.1 网络拓扑结构、传输介质与设备教学设计-2021-2022学年高中信息技术浙教版(2019)选修2 教案 4 次下载

浙教版 (2019)1.4 “互联网+”精品教案设计

展开“互联网+”的概述与特征教学设计

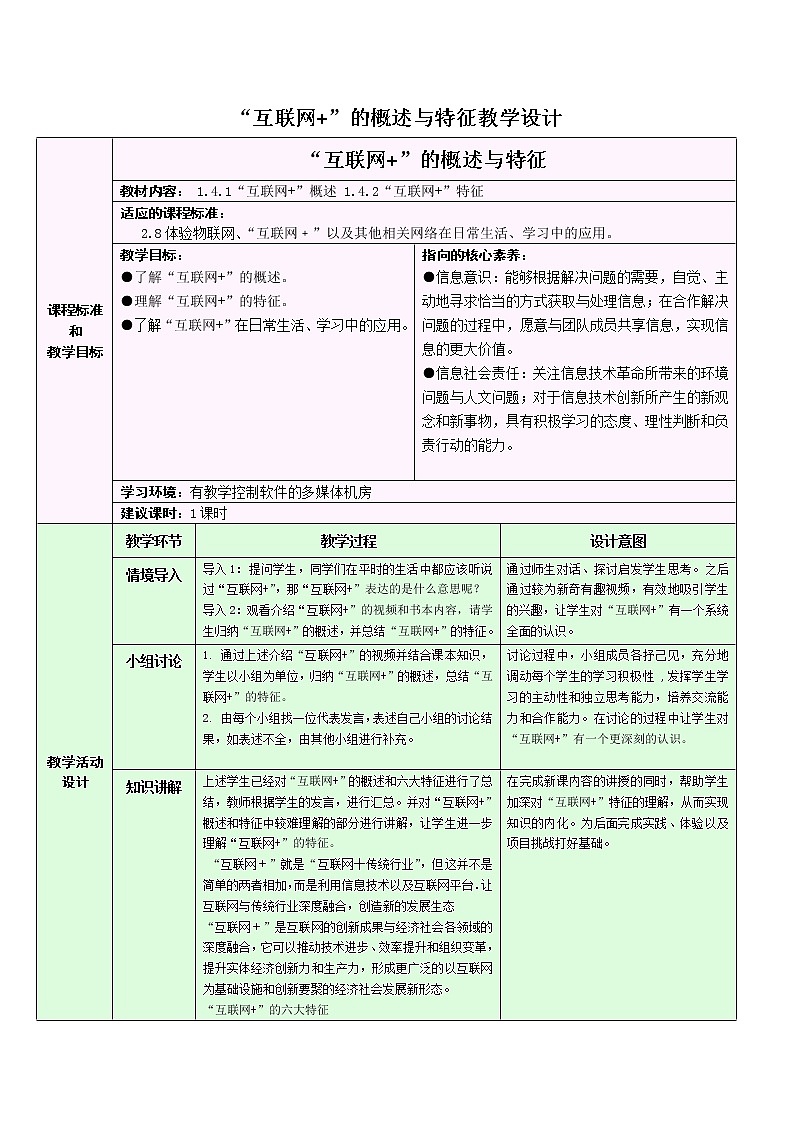

课程标准 和 教学目标 | “互联网+”的概述与特征 | ||||||||||||

教材内容: 1.4.1“互联网+”概述 1.4.2“互联网+”特征 | |||||||||||||

适应的课程标准: 2.8体验物联网、“互联网﹢”以及其他相关网络在日常生活、学习中的应用。 | |||||||||||||

教学目标: ●了解“互联网+”的概述。 ●理解“互联网+”的特征。 ●了解“互联网+”在日常生活、学习中的应用。

| 指向的核心素养: ●信息意识:能够根据解决问题的需要,自觉、主动地寻求恰当的方式获取与处理信息;在合作解决问题的过程中,愿意与团队成员共享信息,实现信息的更大价值。 ●信息社会责任:关注信息技术革命所带来的环境问题与人文问题;对于信息技术创新所产生的新观念和新事物,具有积极学习的态度、理性判断和负责行动的能力。

| ||||||||||||

学习环境:有教学控制软件的多媒体机房 | |||||||||||||

建议课时:1课时 | |||||||||||||

教学活动设计 | 教学环节 | 教学过程 | 设计意图 | ||||||||||

情境导入 | 导入1:提问学生,同学们在平时的生活中都应该听说过“互联网+”,那“互联网+”表达的是什么意思呢? 导入2:观看介绍“互联网+”的视频和书本内容,请学生归纳“互联网+”的概述,并总结“互联网+”的特征。 | 通过师生对话、探讨启发学生思考。之后通过较为新奇有趣视频,有效地吸引学生的兴趣,让学生对“互联网+”有一个系统全面的认识。 | |||||||||||

小组讨论 | 1. 通过上述介绍“互联网+”的视频并结合课本知识,学生以小组为单位,归纳“互联网+”的概述,总结“互联网+”的特征。 2. 由每个小组找一位代表发言,表述自己小组的讨论结果,如表述不全,由其他小组进行补充。

| 讨论过程中,小组成员各抒己见,充分地调动每个学生的学习积极性 ,发挥学生学习的主动性和独立思考能力,培养交流能力和合作能力。在讨论的过程中让学生对“互联网+”有一个更深刻的认识。 | |||||||||||

知识讲解 | 上述学生已经对“互联网+”的概述和六大特征进行了总结,教师根据学生的发言,进行汇总。并对“互联网+”概述和特征中较难理解的部分进行讲解,让学生进一步理解“互联网+”的特征。 “互联网+”就是“互联网十传统行业”,但这并不是简单的两者相加,而是利用信息技术以及互联网平台.让互联网与传统行业深度融合,创造新的发展生态 “互联网+”是互联网的创新成果与经济社会各领域的深度融合,它可以推动技术进步、效率提升和组织变革,提升实体经济创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和创新要聚的经济社会发展新形态。 “互联网+”的六大特征 一是跨界融合。 二是创新驱动。 三是重塑结构。 四是尊重人性。 五是开放生态。 六是连接一切。 | 在完成新课内容的讲授的同时,帮助学生加深对“互联网+”特征的理解,从而实现知识的内化。为后面完成实践、体验以及项目挑战打好基础。 | |||||||||||

问题讨论 | 在学习了“互联网+”的概念及特征之后,引导学生讨论在学习的过程中,是否有“互联网+”的应用体现?哪些方面? | 让学生进一步理解“互联网+”,并了解“互联网+”在日常生活、学习中的应用。思考“互联网+”给我们带来的影响。 | |||||||||||

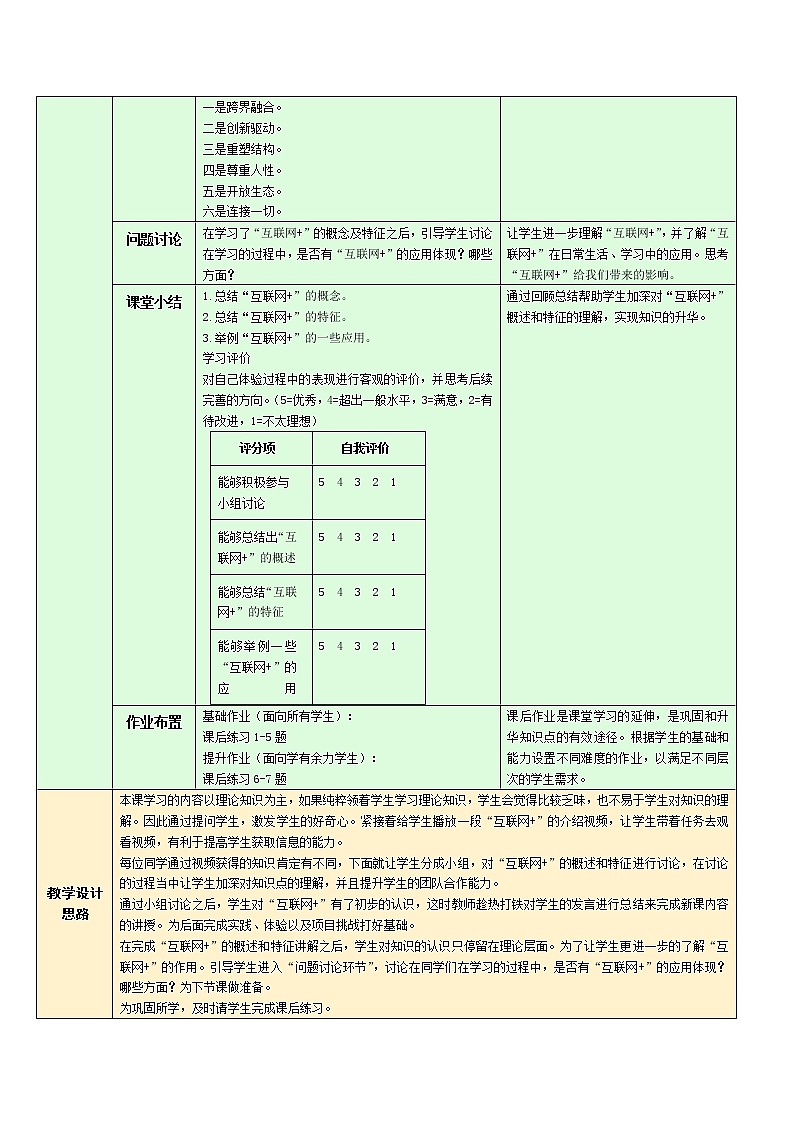

课堂小结 | 1.总结“互联网+”的概念。 2.总结“互联网+”的特征。 3.举例“互联网+”的一些应用。 学习评价 对自己体验过程中的表现进行客观的评价,并思考后续完善的方向。(5=优秀,4=超出一般水平,3=满意,2=有待改进,1=不太理想)

| 通过回顾总结帮助学生加深对“互联网+”概述和特征的理解,实现知识的升华。 | |||||||||||

作业布置 | 基础作业(面向所有学生): 课后练习1-5题 提升作业(面向学有余力学生): 课后练习6-7题 | 课后作业是课堂学习的延伸,是巩固和升华知识点的有效途径。根据学生的基础和能力设置不同难度的作业,以满足不同层次的学生需求。 | |||||||||||

教学设计思路 | 本课学习的内容以理论知识为主,如果纯粹领着学生学习理论知识,学生会觉得比较乏味,也不易于学生对知识的理解。因此通过提问学生,激发学生的好奇心。紧接着给学生播放一段“互联网+”的介绍视频,让学生带着任务去观看视频,有利于提高学生获取信息的能力。 每位同学通过视频获得的知识肯定有不同,下面就让学生分成小组,对“互联网+”的概述和特征进行讨论,在讨论的过程当中让学生加深对知识点的理解,并且提升学生的团队合作能力。 通过小组讨论之后,学生对“互联网+”有了初步的认识,这时教师趁热打铁对学生的发言进行总结来完成新课内容的讲授。为后面完成实践、体验以及项目挑战打好基础。 在完成“互联网+”的概述和特征讲解之后,学生对知识的认识只停留在理论层面。为了让学生更进一步的了解“互联网+”的作用。引导学生进入“问题讨论环节”,讨论在同学们在学习的过程中,是否有“互联网+”的应用体现?哪些方面?为下节课做准备。 为巩固所学,及时请学生完成课后练习。 | ||||||||||||

针对 核心素养培养的 设计考虑 | 核心素养的培养不可能泛泛而谈,而应落实在每一次引导、每一个活动之中。本条例各个核心素养的具体落点分析如下: 信息意识:落点在“能够根据解决问题的需要,自觉、主动地寻求恰当的方式获取与处理信息;在合作解决问题的过程中,愿意与团队成员共享信息,实现信息的更大价值。”通过观看视频和任务设计,让学生对“互联网+”的概述和特征进行总结,对学生主动获取和处理信息的能力要求较高,充分利用小组合作学习的优势,鼓励学生相互交流,培养自主学习的意识和习惯。 信息社会责任:落点在“关注信息技术革命所带来的环境问题与人文问题;对于信息技术创新所产生的新观念和新事物,具有积极学习的态度、理性判断和负责行动的能力。” 本节课在最后的问题讨论环节,针对的是“互联网+”一些新兴事物,对于这些新事物、新技术,学生需要以积极的态度去面对,并能理性判断新技术所带来的便利和新问题。 | ||||||||||||

信息技术选修2 网络基础4.2 物联网的相关技术教学设计: 这是一份信息技术选修2 网络基础4.2 物联网的相关技术教学设计,共4页。

浙教版 (2019)选修2 网络基础2.4 网络命令与简单故障排除教案: 这是一份浙教版 (2019)选修2 网络基础2.4 网络命令与简单故障排除教案,共4页。

浙教版 (2019)选修2 网络基础4.3 物联网搭建实例教案: 这是一份浙教版 (2019)选修2 网络基础4.3 物联网搭建实例教案,共4页。