2020版高考历史一轮通史复习试题:第8、9讲巩固练(含解析)

展开第8、9讲巩固练

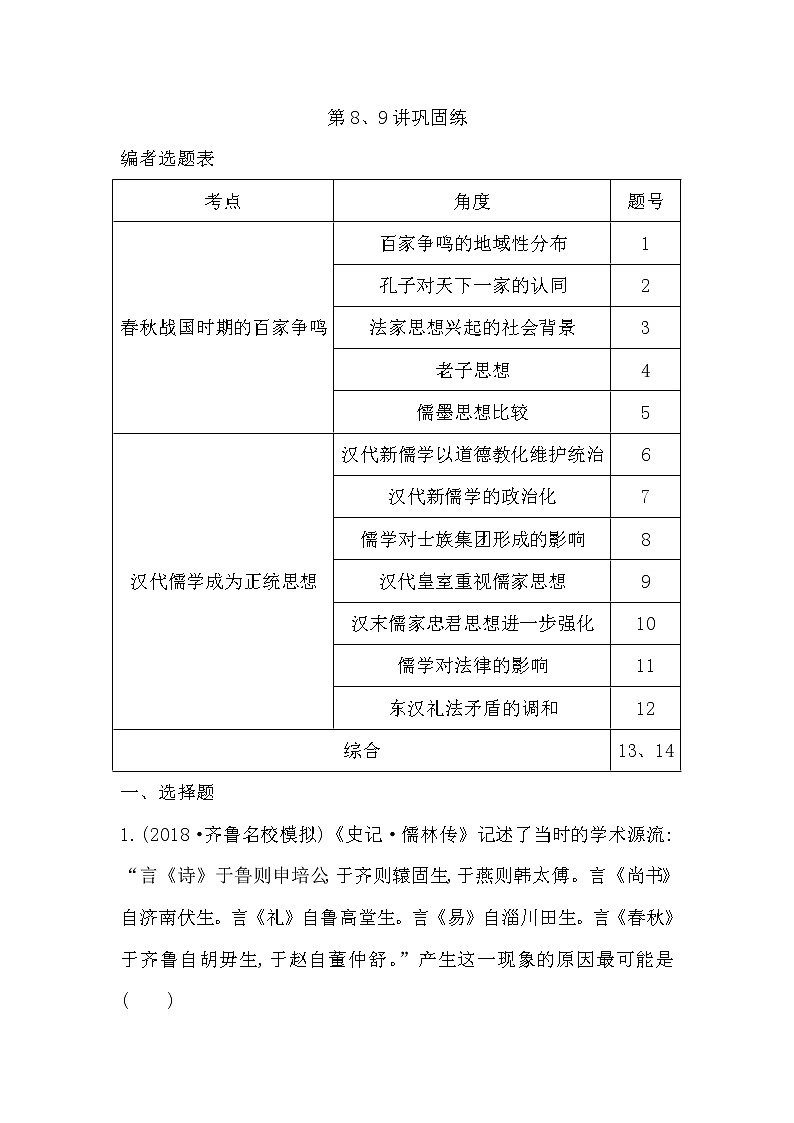

编者选题表

考点 | 角度 | 题号 |

春秋战国时期的百家争鸣 | 百家争鸣的地域性分布 | 1 |

孔子对天下一家的认同 | 2 | |

法家思想兴起的社会背景 | 3 | |

老子思想 | 4 | |

儒墨思想比较 | 5 | |

汉代儒学成为正统思想 | 汉代新儒学以道德教化维护统治 | 6 |

汉代新儒学的政治化 | 7 | |

儒学对士族集团形成的影响 | 8 | |

汉代皇室重视儒家思想 | 9 | |

汉末儒家忠君思想进一步强化 | 10 | |

儒学对法律的影响 | 11 | |

东汉礼法矛盾的调和 | 12 | |

综合 | 13、14 | |

一、选择题

1.(2018·齐鲁名校模拟)《史记·儒林传》记述了当时的学术源流:“言《诗》于鲁则申培公,于齐则辕固生,于燕则韩太傅。言《尚书》自济南伏生。言《礼》自鲁高堂生。言《易》自淄川田生。言《春秋》于齐鲁自胡毋生,于赵自董仲舒。”产生这一现象的原因最可能是( )

A.秦始皇焚书坑儒的结果

B.西汉政府政策调整的结果

C.齐鲁之地经济最为发达

D.百家争鸣历史格局的遗留

解析:D 材料说明儒家经典主要源于今山东附近,焚书坑儒主张打压儒家文化,与题干材料无关,故A项错误;西汉“罢黜百家”能够体现儒家的正统地位,但不能改变儒家经典的起源地,故B项错误;汉代关中地区的文化最为发达,故C项错误;百家争鸣时期儒家文化盛于齐鲁,故D项正确。

2.(2018·山东潍坊一模)据钱穆考证,周人语称雅,故雅言又称正言。孔子鲁人,日常操鲁语,惟于诵《诗》、读《书》、执礼,此三者必雅言。这表明( )

A.诸侯各国尊崇传统文化 B.儒家思想依靠雅言传播

C.礼制尚能维护天子权威 D.孔子对天下一家的认同

解析:D 从孔子的语言使用情况来看,在平常的时候说鲁国的语言,在诵读经典和执行礼事时用雅言,这一方面避免了因各地方言差异造成对经典的曲解,另一方面尊重王室,有助于以先王之训典教化天下,形成文化大一统,故D项符合题意;材料只体现出孔子一个人的态度,A项错误;孔子平日里都用鲁国语言来传道,故B项错误;C项材料未体现。

3.(2018·东北三省四市一模)有学者认为:“昔日维系社会之纲纪逐渐失效,且诸侯强大之事实,与攻伐兼并,互为因果。……侵略与自卫皆有待于富强。于是君权之扩张遂同时成为政治上之需要与目的,而政治思想亦趋于尊君国任法术之途径矣。”这一观点可以说明( )

A.法家思想兴起的客观背景

B.董仲舒改造儒学的动机

C.百家争鸣产生的历史必然

D.大一统局面形成的原因

解析:A 由材料“君权之扩张遂同时成为政治上之需要与目的,而政治思想亦趋于尊君国任法术之途径矣”可知加强君权迎合了建立大一统专制国家的历史发展趋势,是法家思想兴起的客观背景,故A项正确;由材料“诸侯强大之事实,与攻伐兼并”可知为春秋战国时期,故B项错误;材料强调的是法家集权的思想而非百家争鸣,故C项错误;大一统局面形成于秦始皇统一六国之后,故D项错误。

4.老子认为“无为而无不为”,以为天地万物,都有一个独立不变,周行不殆的道理,用不着神道作主宰,更用不着人力去造作安排。该思想( )

A.源自对社会现实的反思 B.批驳了诸子百家思想

C.希望重建等级社会秩序 D.否定了自然法的思想

解析:A 根据材料可知老子“无为而无不为”的思想是源于“天道自然无为”的哲学思想,从自然界运行的规律出发,倡导政治上“无为而治”,这是源自对春秋时期社会现实的反思,故A项正确;材料无法体现老子批驳了诸子百家思想,排除B项;希望通过“礼”重建等级社会秩序的是孔子,故排除C项;老子“无为而无不为”的思想是顺应自然法的思想,故排除D项。

5.墨家主张“兼相爱、交相利”,并提出了非攻、尚贤、尚同、非乐、非命、节葬、节用等主张。与当时儒家的思想相比,墨家更注重( )

A.区别等级名分 B.维护血缘关系

C.讲求实际功利 D.强调重义轻利

解析:C 墨子主张的兼爱是没有等级差别的爱,不论“王公大人”还是普通“万民”,都不分轻重厚薄;孔子所说的仁爱是以血缘关系为基础的,是有等级差别的爱,A、B两项错误。非攻、尚贤、尚同、非乐、非命、节葬、节用等一系列主张,都贯穿着讲求实际功利的精神,与儒家强调的重义轻利是针锋相对的,C项正确,D项错误。

【新知生成】 孟子对墨子的批判

孟子对于墨子的兼爱思想是完全否定的,在孟子看来墨子的兼爱思想是对于宗法血亲社会的否定,缺乏社会基础和人性基础。但另一方面,墨子的兼爱思想的思考点是恰恰作为儒家代表的孟子所不能理解的。因此孟子曾批判墨子“是无父也,无父无君,是禽兽也”。

6.(2018·广东佛山二模)据宋人徐天麟《西汉会要·食货六》记载:“西汉前后共赈济灾荒计三十七次,其前期仅有八次,而此后则多达二十九次。”这反映了西汉( )

A.前期黄老思想影响了国家治理成效

B.自然灾害的频繁

C.董仲舒提出了“罢黜百家,独尊儒术”

D.统治思想的转变

解析:D 根据材料可知,西汉从前期到后期,国家赈灾次数增加,根据所学可知,西汉前期以黄老思想治国,提倡无为而治,赈灾次数较少。而西汉后期,儒学成为治国思想,倡行仁政。且汉代新儒学主张天人感应,以天降灾变,警示统治者施行仁政,材料现象体现了西汉统治思想的转变,故D项正确。A项仅体现西汉前期状况,不全面。B项只是材料反映的现象并非材料主旨,故排除。材料体现汉代儒学作为治国思想对政府行为的影响,而非董仲舒主张,排除C项。

7.(2018·河北保定二模)汉代统治者在选择政治指导思想的过程中,把忠孝之道奉为至德要道,用于规范人们的观念和制约人们行为选择的政治伦理准则,对于汉代统治者来说,忠孝之道是维护汉代家天下的“大经大法”,具有其他“治道”所没有的特殊功效。汉代以忠孝治天下( )

A.推动了儒学的政治化进程

B.带动了民间积极向学的风气

C.遏制了思想界的活跃局面

D.是对先秦民本思想的实践

解析:A “忠孝之道是维护汉代家天下的‘大经大法’,具有其他‘治道’所没有的特殊功效”可得出儒学与政治相结合,政治伦理化、儒学政治化,故A项正确;“把忠孝之道奉为至德要道”不能体现“向学”,故B项错误;“用于规范人们的观念和制约人们行为选择的政治伦理准则”没有提到对其他思想的打击,故C项错误;材料体现汉代治天下的手段,未体现以民为本的出发点,故D项错误。

8.(2018·广东广州二模)汉代独尊儒术后,儒学士大夫家族,经过两百余年的彼此联姻、互通声息、积累声望、垄断知识,终于演化为各地的士族集团,并且在魏晋时期居于国家政治生活的中心。这一现象反映了( )

A.封建君主专制制度最终确立

B.古代选官重视经济基础

C.古代政治制度不断发生变化

D.儒学对政治的强大影响

解析:D 根据材料结合所学可知,汉代独尊儒术后,儒学士大夫家族兴起,到东汉中叶出现了世代为官的大姓豪族,经魏晋形成士族集团,体现了儒学对士族集团形成的影响,其后士族集团成为政治生活的主导者,进一步反映了儒学对政治的强大影响,故D项正确。

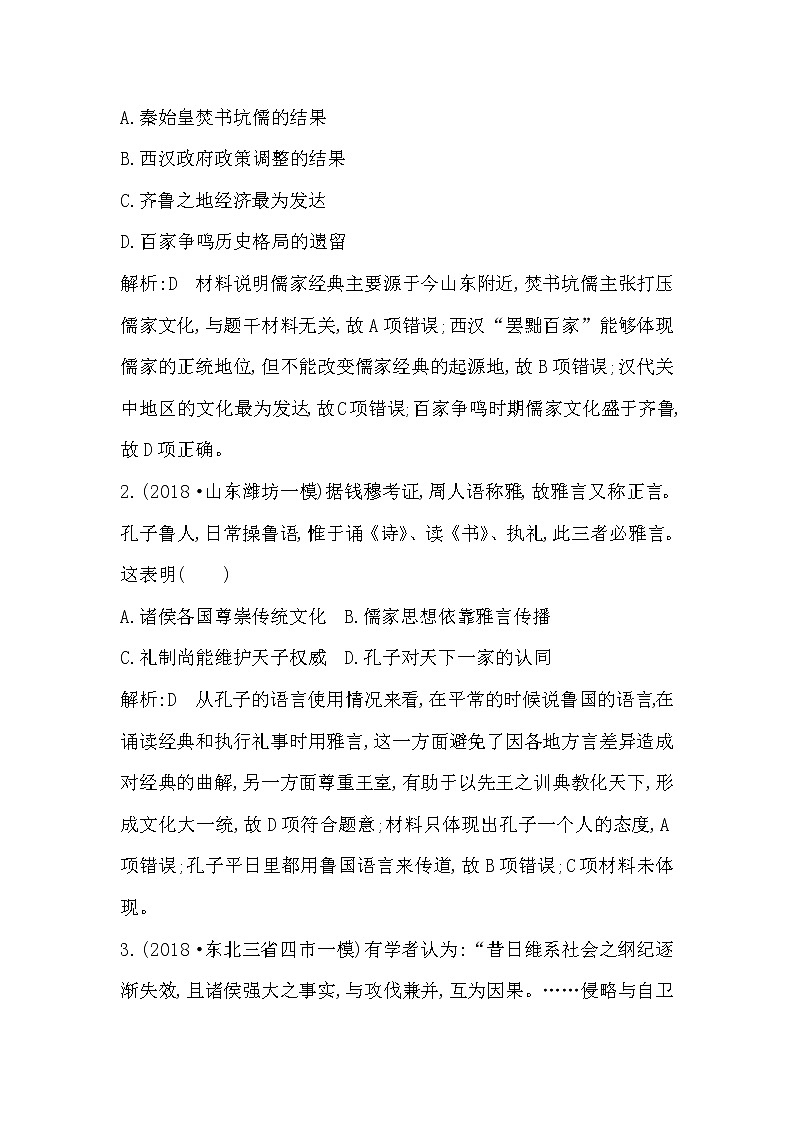

9.(2018·广东广州二模)

历史材料 | 出处 |

其(刘贺)天资喜由乱亡(无),终不见仁义……荒淫迷惑,失皇帝礼仪,乱汉制度 | 《汉书·武五子传》 |

臣以诗三百五篇朝夕授王(刘贺),至于忠臣孝子之篇,未尝不为王反复诵之也 | 《汉书·儒林传》 |

海昏侯(刘贺)墓出土了约5 000枚竹简,包括《悼亡赋》《易经》《礼记》《孝经》《医书》《论语》等 | 海昏侯墓考古发掘 |

上表是与汉代海昏侯刘贺有关的历史材料。据此可知( )

A.刘贺昏庸无道不重礼制

B.当时皇室重视儒学教育

C.汉代“四书”地位超过“五经”

D.刘贺以皇帝的身份下葬

解析:B 根据材料,《汉书·武五子传》抨击刘贺不见仁义、不重礼制等,可见儒学素养成为衡量诸王的重要标准;《汉书·儒林传》直接反映诸王的教育内容为儒学;海昏侯墓考古发掘的文物进一步反映汉代皇室对儒学的重视。再结合汉武帝时期的“罢黜百家,独尊儒术”,可知儒学在当时已取得思想界、政治界的权威地位,故为当时社会及皇室所重视,故B项正确。A项只符合《汉书·武五子传》,与后两个材料不符,故排除;C项材料体现不出,“四书”说法始于宋代;D项不符合海昏侯墓考古发掘,刘贺是以海昏侯的身份下葬,故排除。

10.(2018·河北衡水二调)王莽建立新朝取代西汉,仅遭到朝野人士的零星反对;东汉末年既有割据一方的豪强,更有权势滔天的权臣,却大都不敢称帝。东汉末年出现这一现象的原因是( )

A.权臣豪强对中央集权的畏惧

B.当时社会对“君权神授”的尊崇

C.儒家忠君思想的进一步强化

D.儒家“经世致用”思想的恢复

解析:C 根据材料及所学知识,西汉时期汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”主张,使儒家思想成为中国封建社会的统治思想,之后忠君爱国思想在士大夫心目中逐渐根深蒂固,东汉豪强和权臣称帝挑战正统的主流思想,所以他们不敢轻易采取行动,说明东汉末与西汉末相比,儒家忠君思想进一步强化,故C项正确。根据所学,豪强和权臣只是不敢称帝,但是敢于对抗中央,故A项错误;尊崇“君权神授”就不会有地方作乱,排除B项;D项材料体现不出。

11.(2018·河南郑州一模)两汉时,司法官员经常引用《公羊春秋》《诗》《礼记》《尚书》等作为判案量刑的依据;到魏晋时期,法律中增加了不少突出上下尊卑,同罪而不同罚的条文。这说明( )

A.儒法并用成为汉魏时期的主流观念

B.法律深受社会主流思想的影响

C.法律制度化降低了判案时的随意性

D.儒家经典保证了司法的公正性

解析:B 根据所学知识,汉代确立儒学正统地位后,儒家思想成为中国传统文化的主流,对社会各方面产生重大影响。材料中《公羊春秋》《诗》《礼记》等是儒家经典之作,儒家强调上下尊卑,同罪不同罚。以儒家经典作为量刑依据,法律中增加体现儒家思想的条文,说明法律受社会主流思想的影响,故B项正确。A项史实错误,儒家思想为主流观念;题干未涉及判案的随意性,故排除C项;儒家经典不能保证司法公正,排除D项。

12.东汉时女子赵娥砍死杀父仇人后“诣县自首”,县令尹嘉钦佩赵娥的孝行,但又因国法“杀人者死”而犯难,拒绝受理此案,并辞官而去。最终汉灵帝下旨,免去赵娥的死罪,还封她为“孝女”“烈女”。这反映了当时( )

A.中央与地方的矛盾激化 B.注重礼法矛盾的调和

C.地方官员懒政现象突出 D.执法行为具有随意性

解析:B 材料“县令尹嘉钦佩赵娥的孝行,但又因国法‘杀人者死’而犯难”,说明县令在执法时顾虑到若对赵娥处刑则与儒家纲常伦理相悖,因而“拒绝受理此案”;又据“最终汉灵帝下旨,免去赵娥的死罪,还封她为‘孝女’‘烈女’”,这表明统治者在法律与纲常伦理发生冲突时,会偏重对纲常伦理的维护,体现出执法者注重礼法矛盾的调和,故B项符合题意。A项表述材料没有体现,排除;C、D两项是对题干材料的误读,排除这两项。

二、非选择题

13.(2018·江苏四市一模)儒、法两学派思想是古代中国治国理念的重要来源。阅读下列材料:

材料一 今人之性,固无礼义,故强学而求有之也;性不知礼义,故思虑而求知之也。然则性而已(如果只有本性),则人无礼义,不知礼义。人无礼义则乱,不知礼义则悖。

——《荀子》

材料二 今有不才之子,父母怒之弗为改,乡人谯(呵斥)之弗为动,师长教之弗为变。夫以父母之爱、乡人之行、师长之智,三美加焉,而终不动其胫毛,不改。州部之吏,操官兵,推公法而求索奸人,然后恐惧,变其节,易其行矣。故父母之爱不足以教子,必待州部之严刑者,民固骄于爱、听于威矣……是以赏莫如厚而信,使民利之;罚莫如重而必,使民畏之;法莫如一而固,使民知之。故主施赏不迁,行诛无赦,誉辅其赏,毁随其罚,则贤、不肖俱尽其力矣。

——《韩非子》

材料三 孝元皇帝……柔仁好儒,见先帝(宣帝)所用多文法吏,以刑名绳下……尝侍燕(宴),从容曰:“陛下持刑太深,宜用儒生。”宣帝作色曰:“汉家自有制度,本以霸王道杂之,奈何纯任德教,用周政乎?”

——《汉书·元帝纪》

请回答:

(1)据材料一,归纳荀子思想主张。结合所学知识,分析其产生的政治背景。

(2)据材料二,归纳韩非子思想主张。结合所学知识,说明其对秦朝施政的影响。

(3)据材料三,指出汉元帝与汉宣帝治国理念的分歧及其本质。

解析:第(1)问,第一小问,根据材料一中“今人之性,固无礼义”得出人天性不知礼义(或人性本恶);根据“性不知礼义,故思虑而求知之也”得出通过学习、思考获取礼义;根据“人无礼义则乱,不知礼义则悖”得出礼义规范个人行为,维护社会秩序。第二小问,根据所学知识,从战国时期分封制瓦解,诸侯争霸,礼崩乐坏的社会大变革的局势分析。第(2)问,第一小问,根据“故父母之爱不足以教子,必待州部之严刑者,民固骄于爱、听于威矣”得出以法治国;根据“是以赏莫如厚而信,使民利之”“罚莫如重而必,使民畏之”得出厚赏重罚;根据“法莫如一而固,使民知之”得出法令统一。第二小问,结合所学知识从积极和消极两方面进行分析,积极影响是加强中央集权,巩固国家统一,消极影响是容易造成暴政,激化社会矛盾,导致国家灭亡。第(3)问,第一小问,据材料三“孝元皇帝……柔仁好儒,见先帝(宣帝)所用多文法吏,以刑名绳下”“宣帝……本以霸王道杂之,奈何纯任德教……”得出元帝重视儒学,宣帝是儒法并用;第二小问,结合所学知识得出都是维护封建统治。

答案:(1)主张:人天性不知礼义(或人性本恶);通过学习、思考获取礼义;礼义规范个人行为,维护社会秩序。

背景:分封制瓦解,诸侯争霸(封建制度确立);礼崩乐坏。

(2)主张:以法治国;厚赏;重罚;法令统一。(任答三点)

影响:积极:加强中央集权,巩固统一;消极:造成暴政,激化矛盾。

(3)分歧:元帝重儒;宣帝儒法并用。

本质:维护统治。

14.(2018·北京四中一模)阅读材料,回答问题:

材料 孔子是儒家学说的创始人,他早年以“儒”为业,“吾少也贱,故多能鄙事”“出则事公卿,入则事父兄,丧事不敢不勉,不为酒困,何有于我哉”。他除了通晓迎生送葬的礼仪外,还精通礼、乐、射、御、书、数六艺。办私学,授徒讲学,有弟子三千,贤者七十二。

孟子将孔子的思想系统化并建立起完整的理论体系,其提出了“人唯有不忍人之心”的性善论,“不忍人之政”的仁政论,“尽心,知性,知天”的天道观,“由博返约”的认识论,“养吾浩然正气”的人格论,其主要学说体现在《孟子》一书中。荀子一方面强调人自身的修养,强调圣人、君主对人民的教化作用,另一方面,他又看到只讲礼义,不讲法度,只重教化,不重刑罚,并不能维持社会统治秩序。因而他的思想不局限于个体的仁义孝悌,而且强调集体的礼法纲常,主张礼法

并重。

——田苗苗《先秦儒家思想的发展》

根据材料并结合所学知识,说明先秦儒学产生的背景及发展脉络。

解析:第一小问,结合所学知识从政治、经济和文化等方面进行归纳,春秋战国时期,经济上是从井田制到封建土地所有制;政治上是分封制的瓦解和诸侯争霸;思想文化上是私学兴起和士的兴起。第二小问,提炼材料相关信息,分别说明孔子、孟子、荀子等人对儒学发展的贡献即可。

答案:背景:春秋战国时期生产力发展促使奴隶制向封建制转型;诸侯国之间兼并战争不断,需要人才;封建土地私有制的形成与新兴地主阶级的崛起;“学在官府”局面被打破,私学兴盛;“士”(知识分子)阶层的兴起。

脉络:春秋晚期,孔子兴办私学,整理古代文化典籍,创立儒学;战国时期孟子将孔子的思想系统化并建立起完整的理论体系;荀子强调集体的礼法纲常,主张礼法并重,新发展了儒学。