所属成套资源:2024-2025学年高二上学期12月月考语文试题

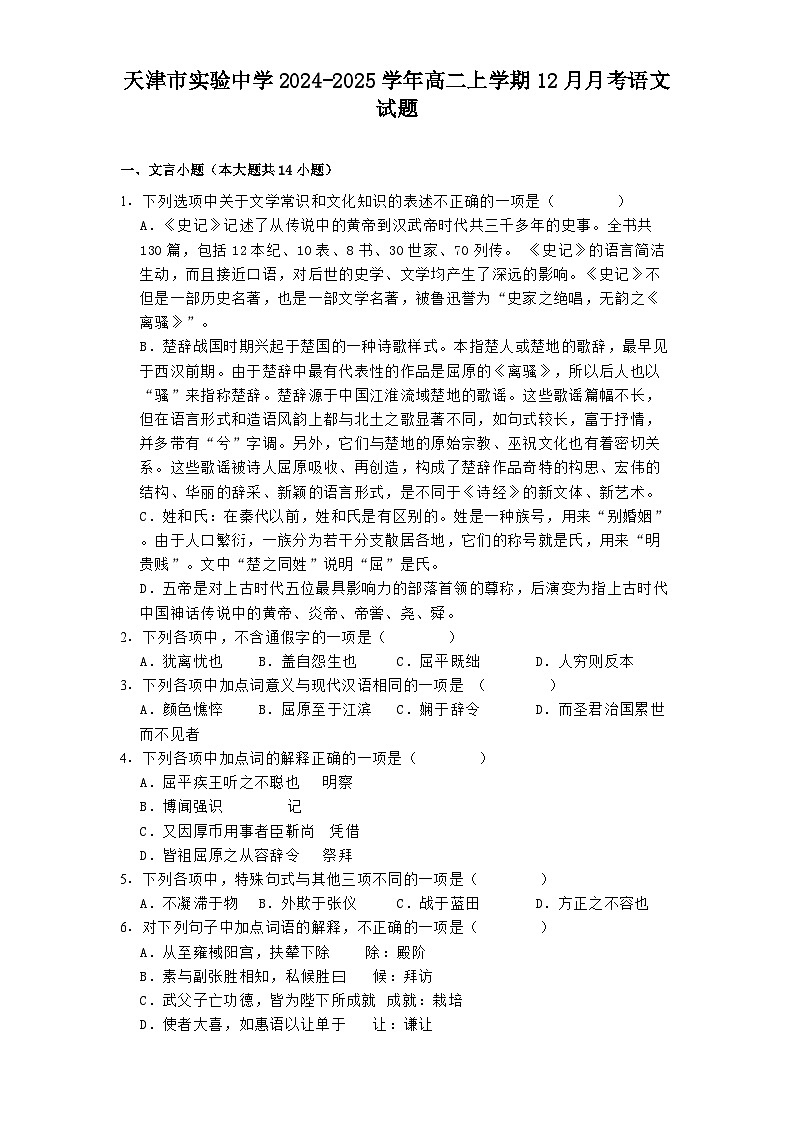

天津市实验中学2024-2025学年高二上学期12月月考语文试题

展开

这是一份天津市实验中学2024-2025学年高二上学期12月月考语文试题,共11页。试卷主要包含了文言小题,语言文字运用,小阅读,名篇名句默写,作文等内容,欢迎下载使用。

一、文言小题(本大题共14小题)

1.下列选项中关于文学常识和文化知识的表述不正确的一项是( )

A.《史记》记述了从传说中的黄帝到汉武帝时代共三千多年的史事。全书共130篇,包括12本纪、10表、8书、30世家、70列传。 《史记》的语言简洁生动,而且接近口语,对后世的史学、文学均产生了深远的影响。《史记》不但是一部历史名著,也是一部文学名著,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

B.楚辞战国时期兴起于楚国的一种诗歌样式。本指楚人或楚地的歌辞,最早见于西汉前期。由于楚辞中最有代表性的作品是屈原的《离骚》,所以后人也以“骚”来指称楚辞。楚辞源于中国江淮流域楚地的歌谣。这些歌谣篇幅不长,但在语言形式和造语风韵上都与北土之歌显著不同,如句式较长,富于抒情,并多带有“兮”字调。另外,它们与楚地的原始宗教、巫祝文化也有着密切关系。这些歌谣被诗人屈原吸收、再创造,构成了楚辞作品奇特的构思、宏伟的结构、华丽的辞采、新颖的语言形式,是不同于《诗经》的新文体、新艺术。

C.姓和氏:在秦代以前,姓和氏是有区别的。姓是一种族号,用来“别婚姻”。由于人口繁衍,一族分为若干分支散居各地,它们的称号就是氏,用来“明贵贱”。文中“楚之同姓”说明“屈”是氏。

D.五帝是对上古时代五位最具影响力的部落首领的尊称,后演变为指上古时代中国神话传说中的黄帝、炎帝、帝喾、尧、舜。

2.下列各项中,不含通假字的一项是( )

A.犹离忧也B.盖自怨生也C.屈平既绌D.人穷则反本

3.下列各项中加点词意义与现代汉语相同的一项是 ( )

A.颜色憔悴B.屈原至于江滨C.娴于辞令D.而圣君治国累世而不见者

4.下列各项中加点词的解释正确的一项是( )

A.屈平疾王听之不聪也 明察

B.博闻强识 记

C.又因厚币用事者臣靳尚 凭借

D.皆祖屈原之从容辞令 祭拜

5.下列各项中,特殊句式与其他三项不同的一项是( )

A.不凝滞于物B.外欺于张仪C.战于蓝田D.方正之不容也

6.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.从至雍棫阳宫,扶辇下除 除:殿阶

B.素与副张胜相知,私候胜曰 候:拜访

C.武父子亡功德,皆为陛下所成就 成就:栽培

D.使者大喜,如惠语以让单于 让:谦让

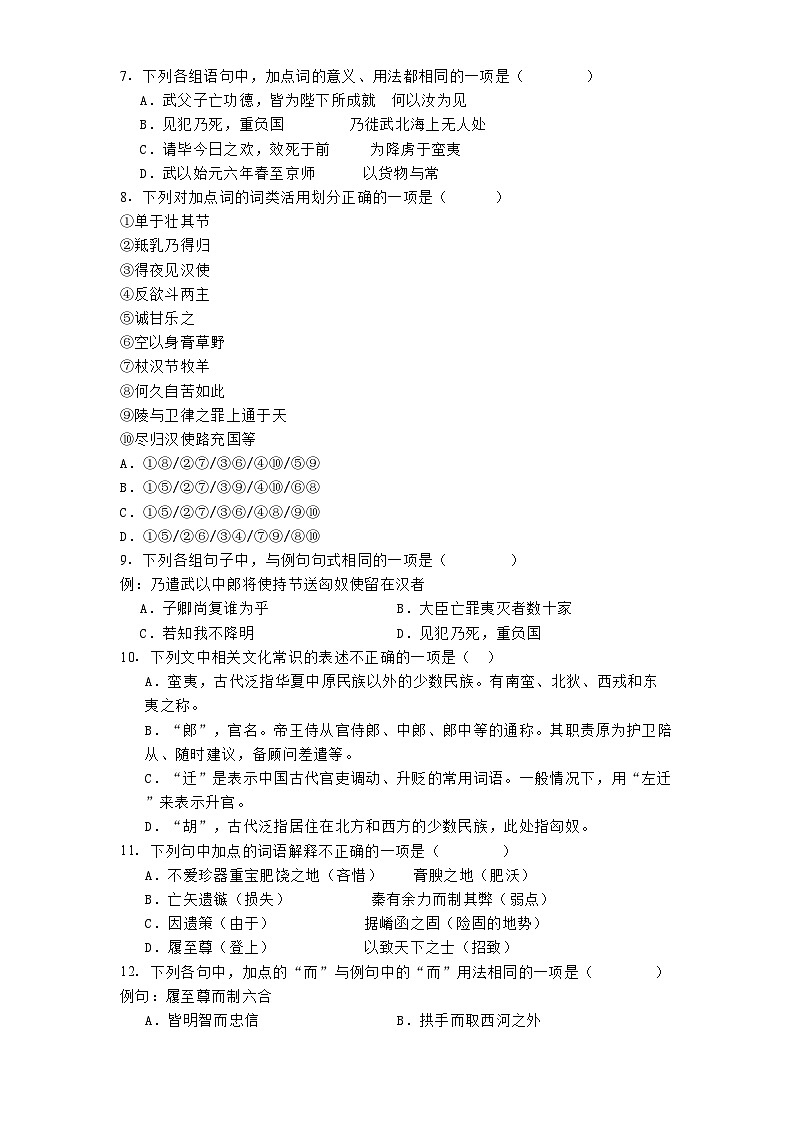

7.下列各组语句中,加点词的意义、用法都相同的一项是( )

A.武父子亡功德,皆为陛下所成就 何以汝为见

B.见犯乃死,重负国 乃徙武北海上无人处

C.请毕今日之欢,效死于前 为降虏于蛮夷

D.武以始元六年春至京师 以货物与常

8.下列对加点词的词类活用划分正确的一项是( )

①单于壮其节

②羝乳乃得归

③得夜见汉使

④反欲斗两主

⑤诚甘乐之

⑥空以身膏草野

⑦杖汉节牧羊

⑧何久自苦如此

⑨陵与卫律之罪上通于天

⑩尽归汉使路充国等

A.①⑧/②⑦/③⑥/④⑩/⑤⑨

B.①⑤/②⑦/③⑨/④⑩/⑥⑧

C.①⑤/②⑦/③⑥/④⑧/⑨⑩

D.①⑤/②⑥/③④/⑦⑨/⑧⑩

9.下列各组句子中,与例句句式相同的一项是( )

例:乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留在汉者

A.子卿尚复谁为乎B.大臣亡罪夷灭者数十家

C.若知我不降明D.见犯乃死,重负国

10.下列文中相关文化常识的表述不正确的一项是( )

A.蛮夷,古代泛指华夏中原民族以外的少数民族。有南蛮、北狄、西戎和东夷之称。

B.“郎”,官名。帝王侍从官侍郎、中郎、郎中等的通称。其职责原为护卫陪从、随时建议,备顾问差遣等。

C.“迁”是表示中国古代官吏调动、升贬的常用词语。一般情况下,用“左迁”来表示升官。

D.“胡”,古代泛指居住在北方和西方的少数民族,此处指匈奴。

11.下列句中加点的词语解释不正确的一项是( )

A.不爱珍器重宝肥饶之地(吝惜) 膏腴之地(肥沃)

B.亡矢遗镞(损失) 秦有余力而制其弊(弱点)

C.因遗策(由于) 据崤函之固(险固的地势)

D.履至尊(登上) 以致天下之士(招致)

12.下列各句中,加点的“而”与例句中的“而”用法相同的一项是( )

例句:履至尊而制六合

A.皆明智而忠信B.拱手而取西河之外

C.山东豪俊遂并起而亡秦族矣D.秦无亡矢遗骸之费,而天下诸侯已困矣

13.下列句子句式与其他三项不同的一项是 ( )

A.身死人手B.非抗于九国之师也

C.收天下之兵,聚之咸阳D.乃使蒙恬北筑长城而守藩篱

14.下列文学文化常识表述正确的一项是( )

A.“黔首”和氓隶、中人、布衣一样指平民百姓。

B.“敲扑”是行刑用的棍杖,长的叫“敲”,短的叫“扑”。

C.“约从离衡”是指秦国相约采用合纵的策略,击破九国的连衡策略。

D.“六合”是指天地四方,文中指天下。

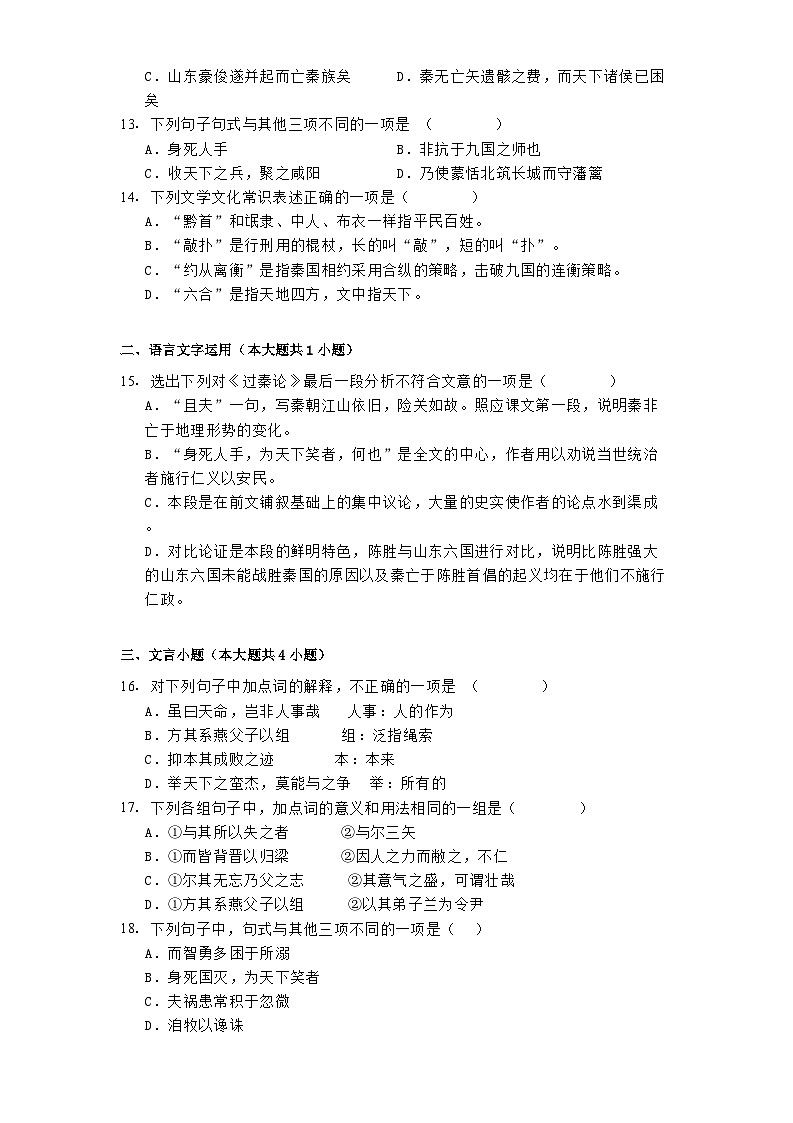

二、语言文字运用(本大题共1小题)

15.选出下列对《过秦论》最后一段分析不符合文意的一项是( )

A.“且夫”一句,写秦朝江山依旧,险关如故。照应课文第一段,说明秦非亡于地理形势的变化。

B.“身死人手,为天下笑者,何也”是全文的中心,作者用以劝说当世统治者施行仁义以安民。

C.本段是在前文铺叙基础上的集中议论,大量的史实使作者的论点水到渠成。

D.对比论证是本段的鲜明特色,陈胜与山东六国进行对比,说明比陈胜强大的山东六国未能战胜秦国的原因以及秦亡于陈胜首倡的起义均在于他们不施行仁政。

三、文言小题(本大题共4小题)

16.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是 ( )

A.虽曰天命,岂非人事哉 人事:人的作为

B.方其系燕父子以组 组:泛指绳索

C.抑本其成败之迹 本:本来

D.举天下之蛮杰,莫能与之争 举:所有的

17.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.①与其所以失之者 ②与尔三矢

B.①而皆背晋以归梁 ②因人之力而敝之,不仁

C.①尔其无忘乃父之志 ②其意气之盛,可谓壮哉

D.①方其系燕父子以组 ②以其弟子兰为令尹

18.下列句子中,句式与其他三项不同的一项是( )

A.而智勇多困于所溺

B.身死国灭,为天下笑者

C.夫祸患常积于忽微

D.洎牧以谗诛

19.下列各选项中,对文中相关内容的解说不正确的一项是()

A.古代祭祀时用牛、羊、猪各一头叫“太牢”,用牛、猪各一头叫“少牢”。

B.封建时代称演戏的人为“伶”,在宫廷中授有官职的伶人,叫“伶官”。

C.告庙,指古代天子或诸侯出巡、遇兵戎等重大事件而祭告祖庙。

D.《书》,指《尚书》,儒家经典之一,是上古典章文献的汇编。

四、小阅读(本大题共1小题)

20.根据文意,下列分析不正确的一项是( )

A.文章将庄宗极盛之时“其意气之盛,可谓壮哉”的情景,与极衰之时“士卒离散”“泣下沾襟”的惨象进行对比,鲜明地推导出成败由人的道理。

B.“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”,对称的语句与文章开头的论断相呼应,揭示了“人事”的具体涵义,强化了文章的观点。

C.文章通过一个“夫”字,引出“祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺”的结论。这一结

论既着眼于总结历史教训,又含蓄地提醒北宋王朝统治者,应吸取历史教训,居安思危,防微杜渐,以免重蹈庄宗的覆辙。

D.本文作为一篇政论文,毫无生硬的说教,而是娓娓道来,婉转动人,即使是在慨叹晋王败亡时,也只有惋惜之意而无责难之词,可谓义正词婉。

五、名篇名句默写(本大题共1小题)

21.按照原文填空。

(1),蝉蜕于浊秽, 以浮游尘埃外, , 。

(2)屈平疾王听之不聪也,,,方正之不容也,。

(3)在《屈原列传》中,司马迁对《诗经》里的《国风》和《小雅》进行了评价的句子是: ,。

(4)在《屈原列传》中,司马迁认为屈原《离骚》文章的内容虽然细小但含义却极弘大,所举的事例虽然浅近但意义却很深远的两句是:,。

(5),身死人手, 为天下笑者, 何也?。

(6)蹑足行伍之间, .

(7)履至尊而制六合, ,。

(8)贾谊《过秦论》中“, ,”三句,写陈涉出身贫寒、地位低贱。

(9)贾谊《过秦论》中“,”两句,运用比喻手法,生动形象地描写了陈涉起义后得到热烈的响应。

六、作文(本大题共1小题)

22.阅读下列材料,根据要求写作。

材料一:周虽旧邦,其命维新。

——《诗经·大雅·文王》

材料二:自古以来,中国人一直在追求“和谐”的状态。比如天人合一、知行合一……在我与中国人相处的日子里,我发现他们从历史和传统中汲取了精华。而正是有了这些美德,民族才能进步,人类文明才能持续发展。

——节选自[沙特]阿里·穆特拉非《中国之美》

材料三:中华文明是世界上唯一绵延不断且以国家形态发展至今的伟大文明。与古代世界和当今世界的重要文明相比,中华文明具有自己的鲜明特色,比如,中华文明彰显积极性,体现为“天行健,君子以自强不息”,强调个人要以天为榜样, 对人生抱有积极的态度。中华文明还彰显实践性,体现为注重经世致用。孔子在古代被视为“圣人”,一个重要原因就是孔子努力以自己的品格和言行改变社会风气,希望“天下归仁”。

——节选自王蒙《让我们的文化基因代代相传》

中华文明历史悠久、博大精深,其海纳百川、包容创新、开放共享的姿态使得中华文明在现代化进程中不仅得以传承,更在新时代焕发出新的璀璨光彩,为世界文明的进步贡献了中国智慧和中国方案。以上材料引发了你怎样的思考?请自选一个角度,结合材料写一篇作文。

作文要求思想健康、内容充实、感情真挚。体裁、题材不限,选好角度,明确文体,题目自拟,不得套作,不得抄袭,不少于1000字,诗歌不少于20行。

参考答案

1.【答案】D

【详解】本题考查学生了解并掌握常见的文学文化常识的能力。

D.“后演变为指上古时代中国神话传说中的黄帝、炎帝、帝咎、尧、舜”说法错误,应为“黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜”。

故选D。

2.【答案】B

【详解】本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。

A.“离”,通“罹”,遭遇。句意:“离骚”就是遭遇忧愁。

B.没有通假现象。句意:大概是由怨恨引起的。

C.“绌”通“黜”,罢免官职 。句意:屈原已被罢免。

D.反:通“返”,返回。句意:人在处境困窘时就会追念本原。

故选B。

3.【答案】C

【详解】本题考查学生对文言词语中的古今异义现象的理解能力。

A.古义:指脸色。今义:多指色彩。句意:脸色枯瘦,没有神采。

B.古义:到。今义:用在下句话开始,表示另起话题。句意:屈原来到了江边。

C.古今义均为“交际场合应对得宜的话语”。句意:对于外交辞令的运用也非常熟练。

D.古义:安定太平的国家。今义:治理国家。句意:而圣明的君主和治国的盛世却很多世代也没有出现过。

故选C。

4.【答案】A

【详解】本题考查学生理解文言实词、虚词在文中的意义和用法的能力。

A.正确。句意:屈原痛心楚怀王听不到正确的意见。

B.闻:学识。句意:知识广博,长于记忆。

C.因:趁机。句意:他又趁机送厚礼给楚国当权的臣子靳尚。

D.祖:效法,继承。句意:但他们都继承屈原文辞委婉得体的一面。

故选A。

5.【答案】C

【详解】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

A.被动句,“于”表被动。句意:不为外物所拘束。

B.被动句,“于”表被动。句意:在外被张仪所欺骗。

C.状语后置句。正常语序为“于蓝田战”。句意:在蓝田交战。

D.被动句,语意被动。句意:端方正直的人不为(昏君谗臣)所容。

故选C。

6.【答案】D

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.正确。句意:跟随皇帝到了雍棫阳宫,扶着御辇下台阶。

B.正确。句意:虞常一向与副使张胜有交情,私下拜访张胜说。

C.正确。句意:我苏武父子没有功劳和恩德,都是被皇帝栽培提拔起来的。

D.错误。“让”,应为“责备”。句意:使者非常高兴,按照常惠的话去责备单于。

故选D。

7.【答案】C

【详解】本题考查学生对文言词语中的一词多义现象的理解能力。

A.介词,被/语气助词,用在疑问句句末,表示疑问或反问的语气。句意:我苏武父子无功劳和恩德,都是被皇帝栽培提拔起来的。/要见你干什么?

B.副词,才/副词,于是。句意:受到侮辱才去死,更对不起国家。/于是把他转移到北海边上荒无人烟的区域。

C.都是介词,在。句意:那就请结束今天的欢聚,我就在您面前死去!/在异族那里做俘虏。

D.介词,在……的时候/介词,把。句意:苏武在始元六年春回到都城长安。/把一些财物送给虞常。

故选C。

8.【答案】B

【详解】本题考查学生分析词类活用的能力。

①形容词的意动用法,认为……豪壮。

②名词用作动词,生子。

③名词作状语,在夜里。

④动词的使动用法,使……相斗。

⑤形容词的意动用法,以……为快乐。

⑥形容词的使动用法,使……滋润。

⑦名词用作动词,执、拄。

⑧形容词的使动用法,使……受苦。

⑨名词作状语,向上。

⑩动词的使动用法,使……回去。

故选B。

9.【答案】B

【详解】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

例:定语后置句,正常语序为“乃遣武以中郎将使持节送留在汉匈奴使”。句意:就派苏武以中郎将的身份持节出使匈奴,护送留在汉朝的匈奴使者。

A.宾语前置句,正常语序为“子卿尚复为谁乎”。句意:您还打算为谁守节呢?

B.定语后置句,正常语序为“亡罪夷灭大臣数十家”。句意:无罪而全家被杀的大臣就有几十家。

C.状语后置句,正常语序为:“若明知我不降”。句意:你明明知道我不会投降。

D.被动句,“见”表被动。句意:等到被匈奴侮辱以后才死,更加对不起国家。

故选B。

10.【答案】C

【详解】本题考查学生识记文学文化常识的能力。

C.“用‘左迁’来表示升官”错误,“左迁”表示降职。

故选C。

11.【答案】C

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.正确。句意:不吝惜奇珍贵重的器物和肥沃富饶的土地。/肥沃的土地。

B.正确。句意:损失箭和箭头。/秦国有余力利用他们的弱点制服他们。

C.因:沿袭。句意:沿袭前代的政策。/占据着崤山和函谷关的险固地势。

D.正确。句意:登上皇帝的宝座。/用来招引天下的优秀人才。

故选C。

12.【答案】C

【详解】本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。

例句中“而”是连词,表顺承。句意:登上最尊贵的皇位,然后统治天下。

A.连词,表并列。句意:都聪明睿智并且忠诚守信。

B.连词,表修饰。句意:毫不费力地夺取西河之外的土地。

C.连词,表顺承。句意:崤山以东的豪杰于是一起起义,接着使秦王朝灭亡。

D.连词,表转折。句意:秦国没有损失箭和箭头之类的耗费,但是天下诸侯已经陷入困境了。

故选C。

13.【答案】B

【详解】本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。

A.省略句,应为“身死(于)人手”。句意:自身也死在别人手中。

B.状语后置句,正常语序为“非于九国之师抗也”。句意:并不能与九国军队匹敌。

C.省略句,应为“聚之(于)咸阳”。句意:收集天下的武器集中到咸阳。

D.省略句,应为“(秦始皇)乃使蒙恬北筑长城而守藩篱”。句意:秦始皇于是派蒙恬在北边筑起长城来把守边疆。

故选B。

14.【答案】D

【详解】本题考查学生了解并掌握常见的文学文化常识的能力。

A.“和中人……一样指平民百姓”错误。“中人”并不等同于平民百姓,而是指常人、普通人、中等人家或有权势的朝臣。

B.“长的叫‘敲’,短的叫‘扑’”错误,应为短的叫“敲”,长的叫“扑”。

C.“秦国相约采用合纵的策略,击破九国的连衡策略”说法错误。“约从离衡”是指战国时期以齐国为首的关东六国通过合纵之约来击破秦国的连横之策。

故选D。

15.【答案】B

【详解】本题考查学生对课文有关内容的分析理解的能力。

B.“‘身死人手,为天下笑者,何也’是全文的中心”错误。“仁义不施而攻守之势异也”是全文的中心。

故选B。

16.【答案】C

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.正确。句意:虽说是天命,难道不是由于人的作为吗!

B.正确。句意:当庄宗用绳索捆绑着刘仁恭、刘守光父子。

C.本:推究。句意:推究后唐庄宗取得天下与失去天下的根本原因。

D.正确。句意:全天下的豪杰,没有谁能与他相争。

故选C。

17.【答案】B

【详解】本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。

A.连词,和/动词,给。句意:和他失去天下的原因。/给你三支箭。

B.均为连词,表示转折关系,却,但是。句意:然而他们都背叛了晋国而归附了梁国。/依靠别人的力量,却反过来损害他,这是不仁道的。

C.副词,一定/代词,他,他的。句意:你一定不要忘了你父亲的遗志。/他的意气风发,可以说非常豪壮啊。

D.介词,用/动词,任用。句意:当他用绳子绑住燕王父子。/任用他的弟弟子兰为令尹。

故选B。

18.【答案】C

【详解】本题考查理解与现代汉语不同的句式的能力。常见的古汉语特殊句式一般包括:判断句、省略句、被动句、宾语前置句、状语后置句、定语后置句等。一般要先把文言句子翻译成白话文,然后将文言文与白话文相对照分析其变化再加以判断,尤其要注意后三种倒装句式的变化。

A项,“而智勇多困于所溺”意思是聪明勇敢的人大多被他所溺爱的人或事物逼到困境,“于”,介词,被。

B项,“为天下笑”意思是被天下人耻笑,“为”,介词,被。

C项,“夫祸患常积于忽微”意思是人做事常常因为不在细节上注意而失败,“于忽微”,在细小的事上,介词结构作动词“积”的状语后置。D项,“洎牧以谗诛”意思是等到李牧因为馋言被杀,“诛”,杀,此处为被杀。

A、B、D三项为被动句,C为介词结构后置句。

故选C。

19.【答案】A

【详解】

试题分析:此题考核理解古代文化常识的能力,文化常识的考核主要集中在古代的一些称谓、官职的变迁、建筑的名称、年号、谥号、庙号、一些文书的名称、官场的一些礼节、朝廷的一些机构、典章制度、行政区划、还有一些避讳的说法等。平时注意积累,尤其是课本的注释的相关内容,答题时还要注意集合语境的含义作答。题中A项,祭祀时用羊、猪各一头叫“少牢”。

20.【答案】D

【详解】本文考查学生对课文有关内容的分析理解的能力。

D.“政论文……在慨叹晋王败亡时”错误,本文是一篇史论文,在慨叹后唐庄宗败亡时。

故选D。

21.【答案】 自疏濯淖污泥之中 不获世之滋垢 皭然泥而不滓者也 谗谄之蔽明也 邪曲之害公也 故忧愁幽思而作《离骚》 《国风》好色而不淫 《小雅》怨诽而不乱 其称文小而其指极大 举类迩而见义远 一夫作难而七庙隳 仁义不施而攻守之势异也 而倔起阡陌之中 执敲扑而鞭笞天下 威振四海 然陈涉瓮牖绳枢之子 氓隶之人 而迁徙之徒也 天下云集响应 赢粮而景从

【详解】本题考查学生默写常见的名篇名句的能力。

易错字词:“濯”“淖”“皭”“滓”“谗谄”“诽”“指”“隳”“倔”“瓮牖”“景”。

22.【答案】略

【详解】本题考查学生写作的能力。

审题:

这是一道引语类材料作文题。

材料一“周虽旧邦,其命维新”,强调了即使是古老的国家,也要不断革新使命,揭示了中华文明传承中创新变革的精神内核。旧邦有着深厚底蕴,但维新是其持续发展的动力,体现了继承与创新的辩证统一,在时代变迁中,传统不应是束缚,而是创新的根基。材料二指出中国人追求“和谐”,从历史传统中汲取精华促进民族进步和人类文明发展。这体现了中华文明中蕴含的和谐理念,这种和谐不仅是人际关系、社会秩序的和谐,更是人与自然、人与自我、人与社会等多方面的协调统一,是一种整体性、系统性的思维,在现代社会发展中,对解决矛盾冲突、促进多元共生有着重要意义。材料三阐述中华文明绵延不绝且具鲜明特色,如积极性“天行健,君子以自强不息”和实践性“经世致用”。积极性激励个体奋发向上,在面对困难挫折时保持坚韧;实践性则强调知识与实践结合,避免空谈,将文化理念转化为实际行动,改变社会现实,这两者为中华文明的发展注入了内在活力和实际效能。

三者共同揭示了中华文明在传承与发展过程中的核心要素与内在逻辑,展现了中华文明深厚底蕴、价值追求和实践特质的有机统一,在时代进程中共同发挥作用,推动中华文明持续繁荣并为世界文明贡献力量。从传承与创新看,传承是对历史文化的尊重与延续,创新则是在新的时代环境下赋予文化新的生命力,二者相辅相成。若只传承不创新,文化会僵化腐朽;只创新不传承,则如无根之木。例如现代科技创新中融入传统文化元素,既保留文化精髓又符合时代需求。和谐理念体现了对立统一的辩证关系。在社会发展中,存在着多元利益主体、多样文化观念等矛盾因素,但通过追求和谐,能在差异中寻求平衡与共同发展,如同经济发展与环境保护,在和谐共生中实现双赢。积极性与实践性相互关联,积极的态度是实践的动力源泉,而实践是积极精神的落地途径。个体怀着积极进取之志投身社会实践,在实践中又进一步磨砺意志、提升能力,推动个人成长与社会进步,这是一种螺旋上升的发展模式。当今时代全球化深入发展,文化交流碰撞频繁,社会问题复杂多样。中华文明的这些特质,为应对时代挑战提供智慧。

写作时,开篇可通过列举现代社会的快速变化与发展中的问题引出中华文明虽古老却能在时代浪潮中不断发展的现象,进而抛出核心观点,强调革新对于中华文明的重要意义。主体部分可先回溯历史,讲述古代中国在政治、经济、文化等方面的革新之举,如赵武灵王胡服骑射推动军事变革、科举制度创新选拔人才机制等,展现革新对古代文明进步的关键作用。再将视角拉回现代,阐述科技创新领域里中国的5G技术突破引领通信变革、文化产业中传统文化与现代创意融合催生新活力等事例,深入剖析在当代社会,科技创新、文化创意、制度优化等方面的革新如何让古老的中华文明在新时代焕发生机,适应并推动社会发展,以古今对比凸显传承革新精神的必要性和重要价值。最后总结全文,升华主旨,强调在全球竞争与合作的当下,唯有持续秉持革新精神,中华文明才能保持旺盛生命力,在世界文明之林屹立不倒,持续为人类发展贡献独特智慧和力量,同时呼应开头。

立意:

1.弘扬中华和谐文化,奏响人类命运共同体时代乐章。

2.传承自强不息精神,勇攀时代高峰,彰显中华文明力量。

3.以创新驱动中华文明在新时代破浪前行。

相关试卷

这是一份天津市第七中学2024-2025学年高二上学期12月月考语文试题,共22页。试卷主要包含了语言文字运用,文言小题,现代文阅读,文言文阅读,古代诗歌阅读,名篇名句默写,整本书阅读,作文等内容,欢迎下载使用。

这是一份天津市第一中学2024-2025学年高二上学期12月月考语文试题,共18页。试卷主要包含了语言文字运用,文言小题,整本书阅读,文言文阅读,名篇名句默写等内容,欢迎下载使用。

这是一份天津市第五中学2024-2025学年高二上学期12月月考语文试题,共19页。试卷主要包含了语言文字运用,文言小题,小阅读,未知,名篇名句默写,现代文阅读,作文等内容,欢迎下载使用。