江苏省徐州市2024-2025学年七年级(上)第二次月考历史试卷(解析版)

展开

这是一份江苏省徐州市2024-2025学年七年级(上)第二次月考历史试卷(解析版),共8页。试卷主要包含了单选题,材料题等内容,欢迎下载使用。

测试时间:35分钟总分:50分

一、单选题(本大题共15小题,共30分)

1. 一位导游在介绍某遗址时提到的关键词有:约70万—20万年、保存火种、打制粗糙石器。该遗址可能是( )

A. 元谋人遗址B. 北京人遗址C. 山顶洞人遗址D. 河姆渡人遗址

【答案】B

【解析】依据所学可知,北京人生活在距今约70年至20万年的北京西南周口店的山洞里,还保留了猿的某些特征,手脚分工明显,但已经能够制造和使用工具。北京人制造的石器是打制石器,北京人将石块敲打成粗糙的石器,把树枝砍成木棒,凭着极原始的工具同大自然进行艰苦的斗争,过着群居生活。还会长时间保存火种,学会用火是人类进化史上的里程碑,B项正确;元谋人生活在距今约170万年的云南省元谋县,排除A项;山顶洞人生活在距今约3万年的北京西南周口店龙骨山顶部,排除C项;河姆渡人距今约7000年,是原始农耕文明的代表,排除D项。故选B项。

2. 农业的出现是具有划时代意义的大事,它是文明的基础。下列哪一现象不属于原始农业兴起的重要标志( )

A. 农作物种植B. 定居生活的出现C. 城市的出现D. 磨制石器的发展

【答案】C

【解析】本题属于逆向选择题,结合所学知识,原始农业兴起和发展的重要标志是农作物种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制工具的发展,城市的出现不属于原始农业兴起的重要标志,C项符合题意,选择C项;原始农业兴起和发展的重要标志是农作物种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制工具的发展,ABD项不符合题意,排除ABD项。故选C项。

3. 史学界一般称商朝为殷商,主要是因为下列哪一事件( )

A. 武王伐纣B. 盘庚迁殷C. 商汤灭夏D. 平王东迁

【答案】B

【解析】根据所学知识可知,由于水患和动乱,商朝前期多次迁都,公元前1300年,商王盘庚迁都到殷,商朝的统治稳定下来,因此后人称商朝为殷朝,B项正确;武王伐纣,商朝灭亡,西周建立,排除A项;商汤灭夏建立商朝,与“殷商”称号来源不符,排除C项;平王东迁建立东周,排除D项。故选B项。

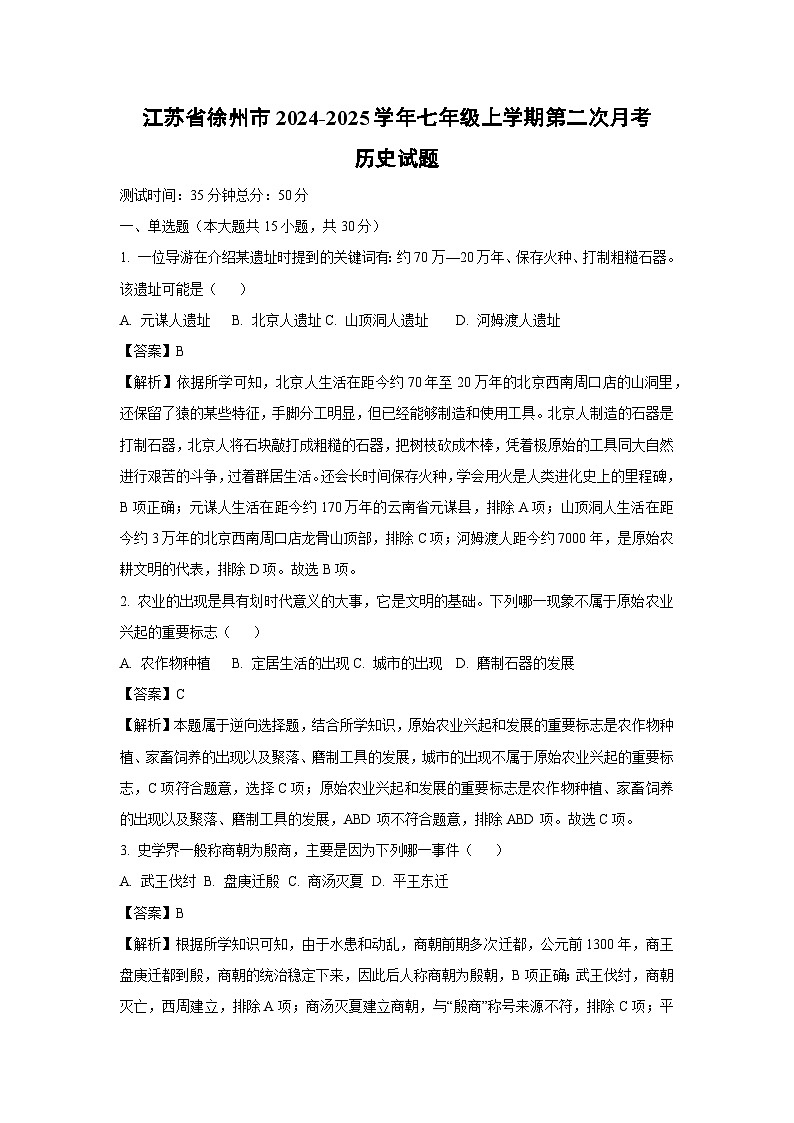

4. 如图是秦朝的政治建制示意图。其中秦朝在地方推行的行政制度是( )

A. 分封制B. 皇帝制C. 郡县制D. 三公制

【答案】C

【解析】据图示“郡守、县令、地方政府”及所学可知,秦统一后,在全国推行郡县制,加强了中央集权,C项正确;秦统一后,废除了分封制,在全国推行郡县制,排除A项;秦始皇创制了皇帝制度,其核心是皇权至高无上,不符合题意,排除B项;三公九卿制是秦朝的中央行政机构,排除D项。故选C项。

5. 《汉书·食货志》记载:“秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏……倾邻国而雄诸侯。”这反映出商鞅变法对秦国的影响是( )

A. 废井田,确立土地国有制B. 推动了民族交往、交流、交融

C. 鼓励耕织、奖励军功D. 经济发展,军队战斗力提高

【答案】D

【解析】依据材料“秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏……倾邻国而雄诸侯”结合所学知识可知,通过商鞅变法,秦国的经济得到发展,军队的战斗力不断增强,秦国发展成为战国后期最富强的封建国家,为后来秦统一全国奠定了基础,D项正确;商鞅变法废井田,确立地主土地私有制,排除A项;材料没有提到民族关系问题,排除B项;鼓励耕织、奖励军功是商鞅变法的措施,不是影响,排除C项。故选D项。

6. 秦始皇时期分管军事的官职是( )

A. 丞相B. 太尉C. 御史大夫D. 郡守

【答案】B

【解析】秦始皇创立了一套封建专制主义的中央集权制度,最高统治者称皇帝,总揽全国一切军政大权;中央设丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军事和监察。太尉负责军事,B项正确,排除AC项;郡守是地方官员,排除D项。故选B项。

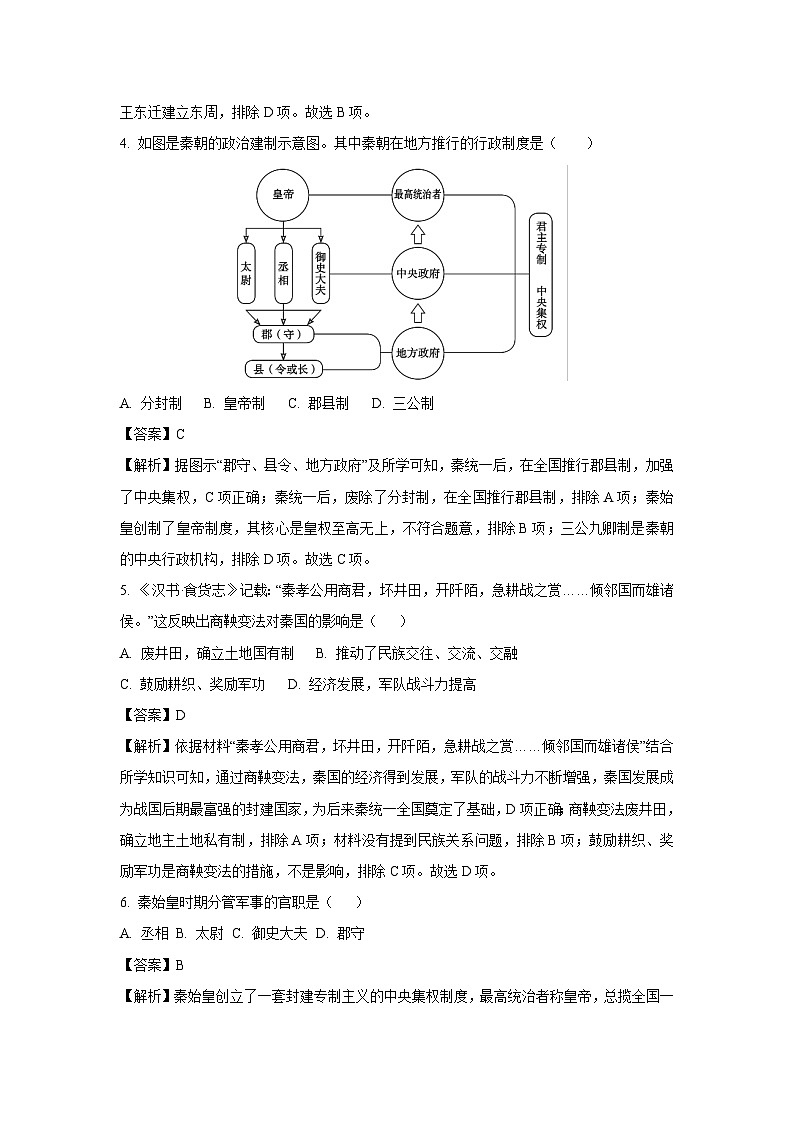

7. 很多历史信息来源于我们对图表的研究与解读,如图所反映的历史事实是( )

A. 秦统一货币B. 秦统一文字C. 秦统一度量衡D. 秦统一车轨

【答案】B

【解析】根据图片和所学知识可知,图片揭示的是文字的统一,秦朝建立后,为消除文字差异,秦始皇命丞相李斯等人统一文字,制定了笔画规整的小篆作为通用文字颁行全国,B项正确;秦统一货币和统一度量衡是经济上的措施,与题干内容不符合,排除A、C项;统一车轨属于交通方面的措施,与题干文字的统一不符,排除D项。故选B项。

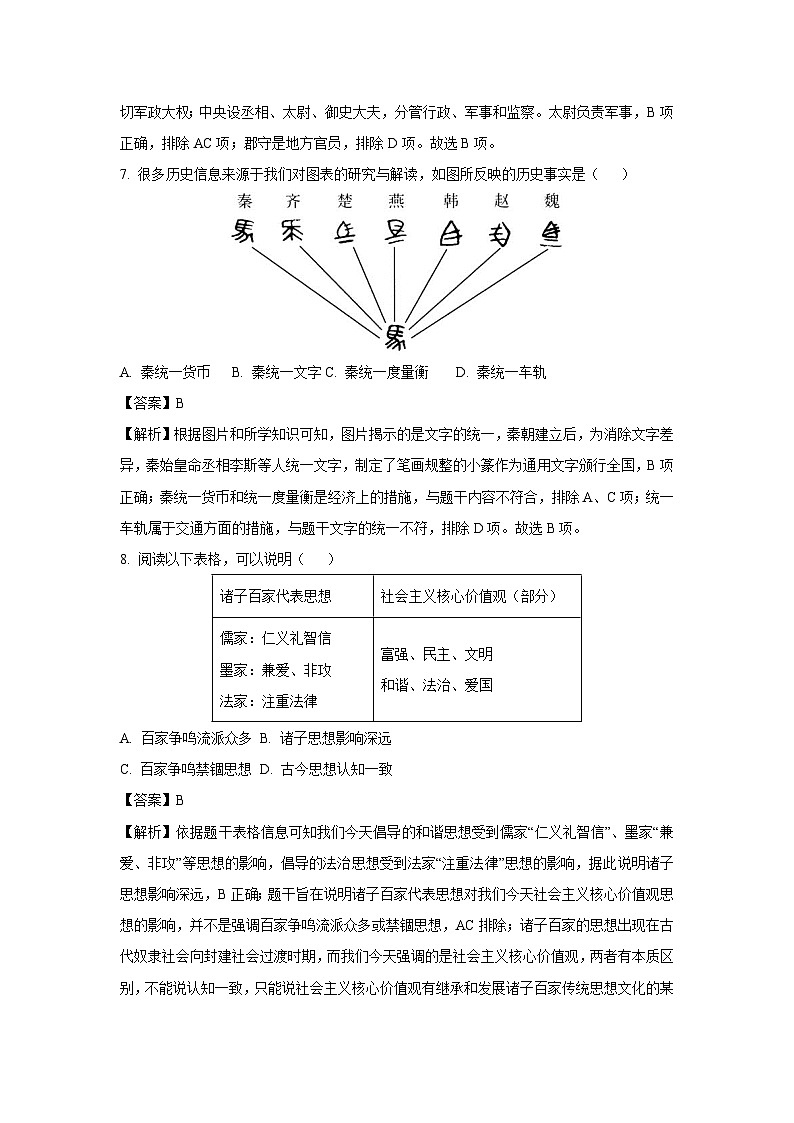

8. 阅读以下表格,可以说明( )

A. 百家争鸣流派众多B. 诸子思想影响深远

C. 百家争鸣禁锢思想D. 古今思想认知一致

【答案】B

【解析】依据题干表格信息可知我们今天倡导的和谐思想受到儒家“仁义礼智信”、墨家“兼爱、非攻”等思想的影响,倡导的法治思想受到法家“注重法律”思想的影响,据此说明诸子思想影响深远,B正确;题干旨在说明诸子百家代表思想对我们今天社会主义核心价值观思想的影响,并不是强调百家争鸣流派众多或禁锢思想,AC排除;诸子百家的思想出现在古代奴隶社会向封建社会过渡时期,而我们今天强调的是社会主义核心价值观,两者有本质区别,不能说认知一致,只能说社会主义核心价值观有继承和发展诸子百家传统思想文化的某些合理成分,D排除。故选B。

9. 某同学依据朝代更迭示意图(如:下图)概括时代特征。这一阶段的时代特征是( )

A. 中华文明的起源 B. 早期国家与社会变革

C. 统一多民族国家的建立和巩固 D. 政权分立与民族交融

【答案】C

【解析】根据题干图片“秦朝到东汉”,结合所学知识可知,公元前221年秦王嬴政完成统一大业,建立秦朝,定都咸阳。建立起我国历史上第一个统一多民族的中央集权制国家。西汉,汉武帝期间西汉王朝在政治、经济、军事和思想上实现了大一统,进入了鼎盛时期。因此“秦朝到东汉”这一阶段的时代特征是统一多民族国家的建立和巩固。选项C符合题意;选项ABD不符合题意;故选C。

10. 西汉初年,汉高祖至文帝、景帝的六七十年间,统治者都实行宽刑赋政策最主要原因是( )

A. 利用儒家思想治理国家B. 汉初统治者都是仁慈之君

C. 吸取了秦朝因暴政导致速亡的教训D. 社会生产力的进一步发展

【答案】C

【解析】根据所学知识可知,为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝因暴政导致速亡的教训,采取了休养生息的政策。汉高祖死后,继任的统治者继续实行休养生息政策,注重农业生产,使汉初的经济逐渐得以恢复和发展,社会局势稳定下来。C项正确;汉武帝时期,儒家学说成为了封建正统思想,排除A项;秦朝的残暴统治和秦末的战乱,社会生产遭到严重的破坏,是汉初修养生息的主要原因,且汉初统治者都是仁慈之君说法过于绝对,排除B项;社会生产力的进一步发展是修养生息政策的影响,排除D项。故选C项。

11. 根据下表判断,“文景之治”“光武中兴”局面出现的最主要原因是( )

A. 整顿吏治,严惩贪官污吏B. 提倡节俭,减轻刑罚

C. 兴修水利,奖励耕织D. 轻徭薄赋,减轻农民负担

【答案】D

【解析】根据材料表格中所给信息,西汉文帝和景帝奖励努力耕作的农民劝诫百官关心农桑,提倡节俭,并以身作则,重视“以德化民”。文景时期,社会比较安定,百姓富裕,社会比较安定,国家的粮仓丰满,历史上称这一时期的统治为“文景之治”。东汉光武帝统治时期,提倡节俭,整顿吏治,社会比较安定,经济得到恢复和发展,被称为“光武中兴”。文景之治和光武中兴的相同点是轻徭薄赋,减轻农民负担,D项正确;整顿吏治,严惩贪官污吏仅是光武帝的措施,排除A项;提倡借鉴和减轻刑罚主要是汉文帝和汉景帝的措施,光武帝表格中没有提到,排除B项;兴修水利奖励耕织都没有提到,排除C项。故选D项。

12. 下图对应的历史时期是( )

A. 西周B. 秦朝C. 西汉D. 东汉

【答案】D

【解析】根据材料示意图,结合所学知识可知,示意图反映的是东汉。西汉宗室刘秀在公元25年称帝,定都洛阳,史称东汉。光武中兴指的是东汉光武帝刘秀统治时期出现的治世。东汉的衰落首先是因为外戚宦官交替专权导致东汉后期政治黑暗,双遇连年灾荒。东汉末年,张角创立太平道,后领导黄巾起义,沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振。D项正确;西周成立于公元前1046年,排除A项;秦朝建立于公元前221年,排除B项;西汉建立于公元前202年,排除C项。故选D项。

13. 9年,王莽篡位称帝,改国号为新。后来,王莽被古代史学家以“正统”的观念,认为其是篡位的“巨奸”。这一看法是因为他的出身是( )

A. 皇帝的妻族B. 底层传教的农民C. 皇帝的宦官D. 新朝的开国皇帝

【答案】A

【解析】根据所学知识可知,公元9年,外戚王莽夺取政权,建立新朝,西汉灭亡。不符合传统世袭制,因此古代史学家史学家以“正统”的观念,认为其是篡位的“巨奸”,A项正确;王莽是外戚,皇帝的妻族,不是底层传教的农民和宦官,排除BC项;王莽虽是开过皇帝但是非正统,排除D项。故选A项。

14. 随着生活水平的提高,健康日益成为人民群众美好生活需要的重要组成部分。我国历史上最先发展了“治未病”思想,提倡预防疾病的医学家是( )

A. 扁鹊B. 张仲景C. 华佗D. 张角

【答案】B

【解析】根据题干信息“最先提出‘治未病’理论,提倡预防疾病的医学家”,结合所学知识可知,东汉末年名医张仲景,在其著作《伤寒杂病论》一书中,最先提出“治未病”理论,提倡预防疾病,B项正确;扁鹊是战国时期的名医,奠定了中医学切脉诊断方法,但没有提出“治未病”理论,排除A项;华佗是东汉末年名医,发明麻沸散,创编五禽戏,排除C项;张角是东汉末年领导黄巾起义的领袖,排除D项。故选B项。

15. 他撰写了我国古代第一部纪传体通史,鲁迅先生将此著作誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。“他”是( )

A. 屈原B. 张骞C. 班固D. 司马迁

【答案】D

【解析】结合所学知识,司马迁所著的《史记》是中国古代第一部纪传体通史,记述了从传说中的黄帝到汉武帝时的史事,“史家之绝唱,无韵之离骚”是鲁迅评价《史记》具有的重要史学价值和文学价值,D项正确;屈原是伟大的爱国诗人,排除A项;张骞出使西域,为开辟丝绸之路奠定基础,排除B项;班固所著的《汉书》是继《史记》之后中国古代又一部重要史书,是我国第一部纪传体断代史,排除C项。故选D项。

二、材料题(本大题共2大题,共20分)

16. 统一是中国历史发展的主流,加强中央集权有利于维护国家统一。阅读材料回答问题。

材料一 为了防止再次分裂,秦始皇从加强中央集权的目的出发,将全国分为数十个郡,郡下设县,县以下又设乡、亭、里等基层社会组织。他通过在中央和地方各级行政机构的设置,形成了一整套高度发达的中央管理体系,……

(1)根据材料一概括,秦始皇管理地方的制度叫什么?实行这一制度的目的是什么?

材料二 秦统一后“言语异声”、“文字异形”,对政令的推行和文化交流造成了障碍;币制的混乱状况也不利于国家对经济的管理;……面对存在的问题,政府急需为各行各业制定统一的标准和规范。

(2)针对材料二所述的问题,秦政府的统一措施是什么?汉武帝时币制改革的标准货币是什么?

材料三 《史记·平津侯主父列传》记载:今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,……愿陛下令诸侯推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。”于是上从其计。

(3)材料三中“上”汉武帝采纳了谁的建议,采取了什么措施?

材料四 《汉书·董仲舒传》记载:臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

(4)根据材料和所学知识,概括董仲舒提出的建议。这一建议被采纳,对儒家思想产生了怎样的影响?

【答案】(1)制度:郡县制。目的:防止再次分裂、加强中央集权。

(2)措施:统一文字为小篆,统一货币为圆形方孔半两钱。货币:五铢钱。

(3)人物:主父偃。措施:实行“推恩令”。

(4)建议:罢黜百家,尊崇儒术。

影响:儒家学说成为正统思想,成为大一统的精神支柱,儒学从此居于主导地位,为历代王朝所推崇,影响深远。

17. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 公元前138年,张骞率领100多人从长安出发,日夜兼程西行。张骞一行人在途中被匈奴抓住,遭到长达10余年的扣押……史书上把张骞的首次西行誉为“凿空”,即空前的探险。公元前119年,张骞第二次出使西域,历经四年时间,他和他的副使先后到达乌孙、大宛等国……汉宣帝神爵二年,设置了汉朝对西域的直接管辖机构——西域都护府。以汉朝在西域设置西域都护府为标志,丝绸之路这条东西方交流之路开始进入繁荣的时代。

(1)材料一中张骞第一次出使西域的目的是什么?是否达成目的?

(2)“史书上把张骞的首次西行誉为‘凿空’”,这次“空前的探险”有什么重大作用?

(3)材料一中“汉宣帝神爵二年”是哪一年?西域都护府的设置有何意义?

材料二 丝绸之路开启了中国乃至人类历史上中西文明碰撞与交汇的先河,极大地促进了东方文化的发展。作为传递信息、传播精神、传承文化的通道,丝绸之路永远载入了人类与社会发展的史册。丝绸之路仍有可开发的新价值。

(4)说出汉代丝绸之路的起点。为什么材料二中说“丝绸之路永远载入了人类与社会发展的史册”?

【答案】(1)目的:联络大月氏夹击匈奴。是否达成目的:没有

(2)作用:拓展了汉朝的视野,引发了汉朝与中亚、西亚各国相互贸易的强烈愿望,张骞出使西域,促成了西汉政府对西域的经营和丝绸之路的开辟。

(3)哪一年:公元前60年。作用:西域都护的设置,标志着西域正式归属中央政权,其管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区。

(4)起点:长安。为什么:丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。 诸子百家代表思想

社会主义核心价值观(部分)

儒家:仁义礼智信

墨家:兼爱、非攻

法家:注重法律

富强、民主、文明

和谐、法治、爱国

汉文帝、汉景帝

光武帝

☆注重农业生产,提倡以农为本,减轻赋税和徭役

☆“以德化民”,废除严刑峻法

☆勤俭治国,反对奢侈浮华

☆下令释放奴婢,减轻农民负担☆裁减官员,惩处贪官污吏☆允许北方少数民族内迁

相关试卷

这是一份江苏省徐州市邳州市2024-2025学年七年级上学期期中历史试卷(解析版),共16页。试卷主要包含了本场考试时间为60分钟等内容,欢迎下载使用。

这是一份江苏省徐州市2024-2025学年九年级上学期期中历史试卷(解析版),共15页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

这是一份江苏省徐州市2023_2024学年部编版七年级上学期第二次月考历史试卷(含解析),共11页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。