辽宁省明育科技联考2023-2024学年高一下学期4月月考地理试卷(解析版)

展开

这是一份辽宁省明育科技联考2023-2024学年高一下学期4月月考地理试卷(解析版),共13页。试卷主要包含了选择题部分,综合题部分等内容,欢迎下载使用。

第一卷 选择题(48分)

一、选择题部分(本部分包括16小题,每题3分,总共48分。每小题给出的四个选项中,有且仅有一项符合题目要求)

下图示意我国四个区域不同时期城市群人口密度增量,完成下面小题。

1.2000年到2020年,我国( )

A.东部城市群城镇人口密度增长最慢

B.中部城镇增长人口主要来自东部乡村

C.西部城市群城镇人口密度最大

D.东北乡村人口向其他区域迁移增多

2.造成我国四个区域城市群人口密度增量差异的主要因素是( )

A.自然环境 B.经济发展 C.交通通信 D.人口政策

【答案】1.D 2.B

【解析】

【1题详解】

从图中可以看出,东北城镇人口密度增量的变化远小于乡村人口密度增量的变化,且城镇人口密度一直处于增长状态,乡村人口密度一直处于下降状态,说明该地区乡村人口向其他区域迁移增多,D正确;从图中可以看出,东部城镇人口密度增量最大,说明东部城市群城镇人口密度增长最快,A错误;东部乡村人口主要迁往东部城市群,B错误;只能判断人口密度增量,无法判断西部城市群城镇人口密度大小,C错误。故选D。

【2题详解】

从图中可以看出,我国东部和西部地区城镇人口密度增量明显大于中部和东北地区。东部地区经济发达,而西部大开发等政策实施后西部地区经济增长速度快,两地(城镇)对人口迁移的吸引力大,人口密度增量大,B正确,ACD错误。

人口丰度指某地区的人口密度与所属国家人口密度的比值。根据人口丰度的数值可将中国边境地区分为人口极端稀疏区、绝对稀疏区、相对稀疏区、密度均下区、密度均上区五类。下图示意2000~2010年中国边境内外人口丰度及变化。据此完成下面小题。

3.图示时期( )

A.西南边境地区属于人口稀疏区

B.西北边境内属人口密度均下区

C.东北边境内属于人口稀疏区和密度均下区

D.中国边境内人口丰度整体高于边境外地区

4.中国西南边境内中越与中缅人口丰度差异明显,主要影响因素是( )

A.经济 B.地形 C.文化 D.气候

【答案】3.C 4.A

【解析】

【3题详解】

从图文材料中来看,西南边境(如中越)地区的人口丰度较高,数值大于1,属于人口密度均上区,A错误;西北边境地区接壤哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦的人口丰度较低,属于人口稀疏区,B错误;东北边境地区接壤俄罗斯和朝鲜,从右侧图例中的圆圈大小可以看出中俄,中朝的人口丰度为人口相对稀疏区和密度均值下区,其的人口丰度大小在0.5-1之间,C正确;对比中国边境内外的人口丰度数值可以看出,中国边境外人口丰度在0.5-1之间的地区远多于中国边境内人口丰度,所以中国边境内的人口丰度是低于边境外地区的,D错误、故选C。

【4题详解】

中越边境地区靠近中国的经济发达地区,交通便利,人口流动较为频繁,因此人口丰度较高,而中缅边境地区地处偏远,交通不便,经济相对落后,因此人口丰度较低,A正确;缅甸和越南都位于中南半岛,中南半岛以高原、山地地形为主,地势北高南低,北部地区山河相间,呈南北纵列分布,南部沿海地区多为平原地形,所以两地与中国边界地区地形区别不大,B错误;虽然都靠近中国西南边境地区,但两国与中国文化差异都比较大,对人口分布的影响一样,C错误;中国西南边境内中越与中缅地区气候都属于热带季风气候,气候区别不大,所以影响不大,D错误。故选A。

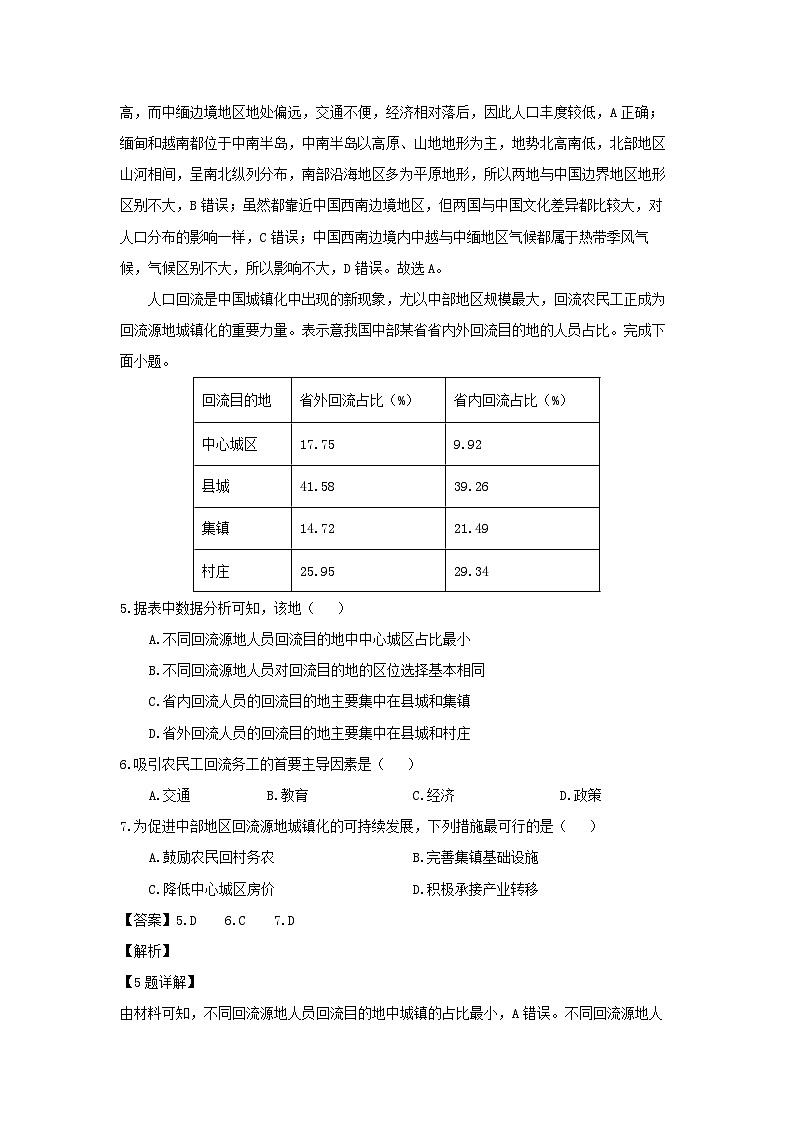

人口回流是中国城镇化中出现的新现象,尤以中部地区规模最大,回流农民工正成为回流源地城镇化的重要力量。表示意我国中部某省省内外回流目的地的人员占比。完成下面小题。

5.据表中数据分析可知,该地( )

A.不同回流源地人员回流目的地中中心城区占比最小

B.不同回流源地人员对回流目的地的区位选择基本相同

C.省内回流人员的回流目的地主要集中在县城和集镇

D.省外回流人员的回流目的地主要集中在县城和村庄

6.吸引农民工回流务工的首要主导因素是( )

A.交通 B.教育 C.经济 D.政策

7.为促进中部地区回流源地城镇化的可持续发展,下列措施最可行的是( )

A.鼓励农民回村务农 B.完善集镇基础设施

C.降低中心城区房价 D.积极承接产业转移

【答案】5.D 6.C 7.D

【解析】

【5题详解】

由材料可知,不同回流源地人员回流目的地中城镇的占比最小,A错误。不同回流源地人员对回流目的地的区位选择不同,省外回流对中心城区的选择大于集镇,而省内回流对中心城区的选择小于集镇,B错误。省内回流人员的回流目的地主要集中在县城和村庄,C错误。省外回流人员的回流目的地主要集中在县城和村庄,D正确。故选D。

【6题详解】

东部地区产业升级以及回流源地经济发展促进了农民工回流,因此农民工回流务工的首要主导因素是经济,C正确;交通、教育、政策不是首要因素,ABD错误。故选C。

【7题详解】

鼓励农民回村务农,会加剧农村地区的人地矛盾,不利于城镇化的可持续发展,A错误;完善集镇基础设施,会促进人口向集镇回流,促进集镇的城镇化进程,但不能满足农民就业的需求,城镇化不可持续发展,B错误;降低中心城区房价,不利于回流源地城镇化的可持续发展,C错误;积极承接产业转移,就地解决农民回流的就业问题,促进城镇化的可持续发展,D正确。故选D。

县域是指我国所有县级行政区域,不含市辖区。近年来,受县域区位优势、人口政策及新型城镇化快速推进的影响,我国县域人口流动成为县域经济发展重要推力。下图示意2000~2020年我国县域范围内人口流动年龄结构分布。完成下面小题。

8.自2000年以来我国县域范围内流动人口( )

A.0~15岁儿童人口流动占比波动下降

B.16~44岁青壮年人口流动占比明显上升

C.45-59岁中年人口流动占比不断下降

D.60岁及以上老年人口流动占比波动上升

9.推测我国县域范围内青壮年劳动力流动人口占比变化的主要原因是为了( )

A.获得先进的教育资源 B.寻求理想的人生伴侣

C.寻求更高的经济收入 D.享受优美的宜居环境

10.影响2000年以来我国县域范围内儿童和老年人流动占比变化的社会因素最可能是( )

A.教育和家庭 B.法律和政策 C.交通和医疗 D.娱乐和购物

【答案】8.D 9.C 10.A

【解析】

【8题详解】

读图可知,自2000年在我国县域范围内流动人口年龄结构中,60岁及以上老年人流动占比波动上升,D正确;0~15岁的儿童流动占比呈波动上升,A错误;青壮年劳动力(16~44岁)流动占比明显下降,B错误;中年劳动力(45~59岁)流动占比明显上升,C错误。故选D。

【9题详解】

结合所学知识,与县域相比,大城市生活质量高,就业机会多,经济待遇高。读图可知,2000年以来,我国县域范围内的青壮年劳动力流动人口占比呈较快的下降趋势,其原因是青壮年劳动力为了寻求更好的就业和更高的经济收入以及高质量的生活,选择离开自己的县域范围到经济更为发达的大城市发展,C正确,获得先进的教育资源、寻求理想的人生伴侣、享受优美的宜居环境都不是主要目的,ABD错误。故选C。

【10题详解】

读图可知,自2000年以来,我国县域范围内儿童流动占比呈波动上升趋势,其原因是县域范围内乡村儿童到县城上学。由于县城教育资源良好,所以到县城上学接受更好的教育已成风尚。老年人流动占比也呈明显升高趋势,其原因一方面是子女到经济收入更高的大城市或其他省份就业,其孩子到县城上学,身体健康的父母到县城照顾孙辈;另一方面,部分收入较高的家庭,为方便照顾年老的父母,将他们接到就业所在县城生活,A正确;法律和政策、交通和医疗、娱乐和购物都不是主要原因,BCD错误。故选A。

2021年,西藏地区常住人口为345.82万人,是我国人口密度最小的省级行政区之一,其中拉萨市人口为55.44万人,是西藏人口相对稠密的地区。拉萨河是拉萨市的母亲河,发源于念青唐古拉山南麓,向西南流经拉萨市,至曲水县汇入雅鲁藏布江。上游峡谷林立,下游河谷开阔,是西藏的主要耕作区。读“拉萨河流域示意图”,据此完成下面小题。

11.西藏地区的环境承载力远低于长江中下游地区的主要原因不包括( )

A.地势高、气候寒冷 B.生态环境脆弱

C.土地生产潜力小 D.自然资源丰富

12.提高西藏地区环境承载力的可行措施是( )

①增加外地人口进藏数量

②开发资源、发展科技,提高资源的利用水平

③大面积扩大耕地面积

④加强进藏交通建设,加强与外界的联系

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

【答案】11.D 12.C

【解析】

【11题详解】

西藏地区位于青藏高原,地势高、气候严寒,植被稀少,生态环境脆弱,土壤贫瘠,土地生产潜力小,是西藏地区环境承载力远低于长江中下游地区的原因,A、B、C错;西藏地区土地面积大,矿产、能源等资源种类多、数量大,资源的环境承载力大,D符合题意。故选D。

【12题详解】

增加外地人口进藏数量无法提高西藏地区环境承载力,①错;开发资源、发展科技,提高资源的利用水平可提高西藏地区的环境承载力,②对;西藏地区生态环境脆弱,大面积扩大耕地面积,会导致生态环境被破坏,粮食减产,可能导致环境承载力下降,③错;加强进藏交通建设,加强与外界的联系,提高西藏的对外开放程度,可提高西藏地区的环境承载力,④对,C正确,ABD错误。故选C。

加车村位于贵州省黔东南苗族侗族自治州,村庄依山而建,至今保留完整的少数民族文化。大、小芦笙堂是加车村重要的公共活动空间,其位置和功能有明显差异。随着乡村振兴战略的提出,加车村立足自身发展特点,积极打造商业街、扩建基础设施等,经济发展迅速。下图示意加车村位置和村庄区位布局。据此完成下面小题。

13.与大芦笙堂相比较,推测小芦笙堂的功能特点是多承担( )

A.大型祭祀及休闲、娱乐活动

B.大型祭祀及农事、商贸活动

C.小型祭祀及休闲、娱乐活动

D.小型祭祀及农事、商贸活动

14.适于加车村发展的方向是( )

A.加快人口聚集,提高城镇化水平

B.促进村庄生产、生活、生态融合

C.下寨建筑集中连片,拓展商业街

D.协调第一、二、三产业均衡发展

【答案】13.C 14.B

【解析】

【13题详解】

由材料“至今保留着诸如祭祀等完整的少数民族传统文化”、“大、小芦笙堂是加车村重要的公共活动空间,其位置和功能有明显的差异”,结合图示大芦笙堂位于村落边缘,靠近山林,较庄严、肃静,可推知大芦笙堂可能为大型祭祀场所;小芦笙堂位于村落中心,更适合于小型的、频率较高的祭祀、休闲、娱乐活动,农事、商贸活动一般发生在室外,C正确,ABD错误。故选C。

【14题详解】

在促进加车村经济发展的同时,还应保护村庄的传统文化和生态环境,促进村庄生产、生活、生态融合发展,B正确;加车村作为一个古村落,提高城镇化水平不利于对村落的保护,A错;读图,下寨建筑多为单体,为村民居住地,故商业街应向上寨发展,C错误;加车村作为传统村落,工业极少,且为保护原生环境,该村应协调发展第一、三产业,D错误。故选B。

海坛岛是我国第五大岛,地形复杂。早期聚落位于北部滨海平原,以码头为核心展开布局,随着人口增加,聚落向台地和平原扩展,并逐渐形成独有的海岛聚落文化。如今,岛屿上居民大批离乡发展,传统民居功能逐渐被抽离,保护聚落文化遗产刻不容缓,下图为海坛岛聚落选址示意图。据此完成下面小题。

15.滨海聚落早期以码头为核心展开布局的主要目的是( )

A.取水便利 B.方便出海

C.观赏海景 D.抵御防卫

16.居民将聚落扩展到台地和平原处的目的是( )

A.从事农业耕作 B.开发矿产资源

C.寻求便利交通 D.寻找优美环境

【答案】15.B 16.A

【解析】

【15题详解】

海坛岛早期聚落位于滨海平原,渔业为当地居民主要产业,以码头为核心展开布局,有利于出海捕鱼、出行,B正确。以码头为核心的聚落布局方式与取水是否方便无关,A错误。早期聚落布局更多考虑的生活便利性,与观赏海景无关,C错误。聚落布局在以码头为核心的滨海地带,并不能起到防卫的功能,D错误。故选B。

【16题详解】

由于人口增加,环境压力大,人地矛盾加剧,导致聚落由滨海扩展到台地和平原,居民主要是为了谋生,台地、平原未开发土地多,更有利用农业生产,A正确。材料未能体现海坛岛有丰富的矿产,B错误。由材料可知人口增加后导致聚落向台地和平原扩展,不是为寻找优美的环境,D错误。台地和平原地区交通条件不如滨海地区,C错误。故选A。

第二卷 非选择题(52分)

二、综合题部分(本部分包括3小题,总共52分)

17.阅读材料,完成下列问题。

沧源县拱弄村位于云南省西南部,境内山谷多,平坝少。在这里聚居的佤族在历史上是一个不太喜欢流动的民族,但近年来,随着城市化进程的加快,该村人们同外界交流增多,人口呈现向外流失趋势。目前该村现有农户319户,人口1395人,青壮年劳动力506人,其中从事第一产业人数472人。下图为拱弄村位置示意图。

(1)结合人口迁移的推拉理论说明拱弄村人口向外流失的原因。

(2)评价拱弄村人口迁移对当地社会经济发展的影响。

(3)很多乡村通过招商引资、发展乡镇企业来实现乡村振兴,分析拱弄村不适合采取此措施的原因。

【答案】(1)拱弄村经济以第一产业为主,人们收入水平低,劳动力流出的推力较强;周边大城市经济发展迅速,劳动力需求量大,劳动力收入水平高,劳动力流入的拉力较强。

(2)有利影响:加强与外界经济、文化等方面的联系;缓解当地人地矛盾,有利于保护生态环境。

不利影响:劳动力的流失导致当地人口老龄化和留守儿童现象严重,社会负担加重。

(3)地处偏远山区,地形闭塞,交通不便,吸引资本能力弱;以第一产业为主,发展乡镇企业的基础差;劳动力数量较少,且劳动力素质不高。

【解析】本大题以沧源县拱弄村为材料设置试题,涉及人口迁移的原因,影响等相关内容,考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、基本技能、描述和阐述地理事物、地理基本原理与规律能力,体现学生的综合思维、区域认知、地理实践力等学科素养。

【小问1详解】

据材料“沧源县拱弄村位于云南省西南部,境内山谷多,平坝少。”可知拱弄村经济以第一产业为主,经济收入水平低,使得劳动力流出的推力较强;周边丽江、昆明等大城市经济发展迅速,对于劳动力的需求量大,收入水平相对高,劳动力流入的拉力较强。

【小问2详解】

结合所学知识,评价影响要从有利和不利两方面分析。有利影响:加强拱弄村与外界经济、文化等方面的交流和联系;人口迁出,可以缓解当地人多地少的矛盾,有利于保护当地的生态环境。不利影响:大量的劳动力的流失导致当地人口老龄化,留守儿童增加,社会负担加重,不利于当地的发展。

【小问3详解】

读图可知,该地地处偏远山区,距离发达地区较远,且交通不便,吸引资本的能力较弱;该村以农业为主,发展乡镇企业的基础较薄弱;该地劳动力数量非常少(仅有506人),且素质不高,发展乡镇企业难以形成规模。

18.阅读图文材料,完成下列要求。

巴西利亚依托帕拉诺阿湖而建,该市行政区、中心商务区、住宅区、工业区和绿地等功能区布局合理,实现了人与地理环境的和谐相处。但该城市功能区分区严格,有人评价“好看不好用”。下图为巴西利亚城市空间结构示意图。

(1)说出甲、乙分别代表的城市功能区,并说明乙功能区布局的合理性。

(2)简述帕拉诺阿湖作为城市生态功能区的环境效益。

(3)你是否赞同对巴西利亚城市空间结构“好看不好用”的评价?请简述理由。

【答案】(1)甲为商业区(中心商务区);乙为工业区。布局的合理性:乙功能区靠近铁路、高速公路,交通便利;位于城市盛行风的下风向,对城区空气污染小;地处城市外围,地价较低。

(2)美化环境;调节气候,缓解城市热岛效应;减轻城市内涝。

(3)赞同。理由:过分强调功能分区,有的住宅区与工作地点(工业区、政府办公区)距离过远;主干道不是四通八达,绕行距离远等。

或不赞同。理由:用地分工明确,功能清楚,布局合理,能有效利用土地;绿地和湖泊面积大,接近自然,有宜人的生活环境等。

【解析】本题以巴西利亚城市空间结构为背景材料,涉及城市内部功能区布局和城市地域结构等相关知识,考查学生提取信息和分析信息的能力和区域认知、综合思维以及人地协调观的地理核心素养。

【小问1详解】

读图并结合所学知识知,甲位于市中心区,为商业区。乙功能区位于郊外,为工业区;

乙功能区靠近铁路、高速公路,交通便利,利于原料的输入和产品的输出;位于巴西高原,地形平坦,气候温和,工业区处于东南信风的下风向,对市区影响小;位于郊区,地价较低等。

【小问2详解】

湖泊水域面积大,有调节局地气候、美化环境、蓄洪滞洪、为生物提供栖息地等功能。据材料“巴西利亚依托帕拉诺阿湖而建设”可知,帕拉诺湖对城市有美化环境;调节气候,缓解城市热岛效应;减轻城市内涝的功能。

【小问3详解】

本题属于观点题,要求观点与理由一致,阐述自己的观点并论述。若赞同。则阐述巴西利亚布局的不好用,如:过分强调功能分区,使得各功能区之间界线明确,各功能区之间相互独立,联系较少,造成有的居住区与工作地点距离过远,造成工作、生活不便;且据图可知,城区主干道不是四通八达,各功能区之间缺乏稠密的交通网络相连,会导致居民通程距离增加,出行不变,绕行距离远等。若不赞同。则阐述巴西利亚布局的优点。如:巴西利亚城市布局用地分工明确,城市功能区分区明确,布局合理,能够最大限度提高土地的利用率;且图中绿地和湖泊面积大,为居民提供了充足的娱乐和休憩空间,使人们能够接近自然,有宜人的生活环境等。

19.阅读材料,完成下列要求。

耦合协调度是一种重要的概念,它指的是在一个系统中不同的组件之间存在着各种关系,这些组件需要相互协调配合才能有效地实现系统的目标。耦合协调度概念可以应用于各种不同的系统中,包括计算机系统、机械系统、社会系统等等。城镇人口占常住人口比重表征人口城镇化,建设用地面积占行政区域土地总面积的比率表征土地城镇化,两者相互促进。研究发现,在快速城镇化的过程中,我国人地关系呈现出发展不协调的局面,土地城镇化速率远大于人口城镇化。下图示意2020年长三角城市群人口与土地城镇化耦合协调度空间分布。

(1)简述人口与土地城镇化的相互促进作用。

(2)简述长三角城市群人口与土地城镇化耦合协调度空间分布特征。

(3)说明提高长三角边缘地区人口与土地城镇化耦合协调度的可行措施。

【答案】(1)人口城镇化驱动城市建设用地扩张,促进土地城镇化:土地城镇化使农业用地转变为城市用地,农业人口转变为非农业人口,促进人口城镇化。

(2)西低东高,中部高、南北低;上海附近区域是耦合协调度高值区:长三角城市群边缘是低值区。

(3)承接长三角核心地区产业转移,提高二三产业比重;完善基础设施建设,促进农村人口以及外来人口的转移:严格控制土地出让,推动土地集约高效利用。

【解析】本大题以“长三角城市群”为背景设置习题,涉及城镇化、新概念的考察(耦合协调度)、人地关系等相关知识,重点考查学生从图文材料获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力,体现区域认知、综合思维的学科素养。

【小问1详解】

城镇化的过程是城市人口比重的提高、城市用地规模的扩大、乡村景观转化为城市景观的过程。随着城市人口的增加,必然会驱动城市建设用地扩张,促进土地城镇化;人口的不断涌入城市,城市的建设用地需求增加,导致农业用地转变为城市用地,这进一步推动了土地城镇化的发展;土地城镇化反过来也会促进人口城镇化,土地城镇化过程中,农业人口转变为非农业人口,城市就业机会的增加会吸引更多的人口进入城市,从而推动人口城镇化。

【小问2详解】

从图例中可以看出:在整体上,长三角城市群的人口与土地城镇化耦合协调度呈现出西低东高、中部高、南北低的分布特点;在具体地区上,上海附近区域耦合协调度是高值区,而长三角城市群的边缘地区却是低值区。

【小问3详解】

提高长三角边缘地区人口与土地城镇化耦合协调度的可行措施有:①承接长三角核心地区产业转移,提高二三产业比重,这可以吸引更多的农村人口和外来人口进入城市,提高人口城镇化水平;②完善基础设施建设,促进农村人口以及外来人口的转移,良好的基础设施可以提高城市的吸引力,有助于人口的转移;③严格控制土地出让,推动土地集约高效利用,这可以避免无序的城市扩张,提高土地城镇化的效率。回流目的地

省外回流占比(%)

省内回流占比(%)

中心城区

17.75

9.92

县城

41.58

39.26

集镇

14.72

21.49

村庄

25.95

29.34

相关试卷

这是一份福建省部分学校2023-2024学年高一下学期联考月考地理试卷(解析版),共11页。试卷主要包含了本试卷主要考试内容等内容,欢迎下载使用。

这是一份辽宁省七校协作体2023-2024学年高一下学期5月期中联考地理试卷(原卷版+解析版),文件包含辽宁省七校协作体2023-2024学年高一下学期5月期中联考地理试卷原卷版docx、辽宁省七校协作体2023-2024学年高一下学期5月期中联考地理试卷解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共20页, 欢迎下载使用。

这是一份辽宁省抚顺市六校协作体2023-2024学年高一下学期5月联考地理试卷(原卷版+解析版),文件包含辽宁省抚顺市六校协作体2023-2024学年高一下学期5月联考地理试卷原卷版docx、辽宁省抚顺市六校协作体2023-2024学年高一下学期5月联考地理试卷解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共17页, 欢迎下载使用。