河南省部分高中2024-2025学年高二上学期第一次质量检测地理试题(解析版)

展开

这是一份河南省部分高中2024-2025学年高二上学期第一次质量检测地理试题(解析版),共11页。试卷主要包含了单选题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

一、单选题(本题共16个小题,每小题3分,共48分,且每小题只有一个答案正确)

泰山位于山东半岛中部,泰山石是地下深处受高温高压作用而形成的有大量纹理、质地坚硬的岩石。泰山石因抗蚀性强,形成了峰峦高崖,泰山古有“登泰山而小天下”的赞誉。泰山的形成经历了古泰山形成、海陆演变、现代泰山形成的阶段。据此,完成下面小题。

1. 泰山的形成演化排序正确的是( )

A. ①②③④B. ①④②③

C. ②①④③D. ③①④②

2. 关于泰山的描述不正确的是( )

A. 泰山石属于变质岩B. 泰山因海拔高著名

C. 泰山石主要形成于新生代之前D. 现代泰山主要受流水和风力作用影响

【答案】1. C 2. B

【解析】

【1题详解】

根据材料可知,泰山的形成经历了古泰山形成、海陆演变、现代泰山形成的阶段。所以先有地下深处受高温高压作用而形成的有大量纹理、质地坚硬的岩石,因此最早是岩浆活动,为②,再由于地壳运动,岩层下沉,受海水的不断侵蚀,为①,后经地壳的抬升,露出海平面,为④,最后由于地壳垂直运动,形成现代的断块山,出露形成,为③,综上所述,泰山形成演化顺序为②①④③,C正确,ABD错误。故选C。

【2题详解】

泰山海拔并不是太高,主要因其独特的自然景观和地质特点,以及丰富的历史文化而著名,B不正确,符合题意;由于泰山的形成经过了高温高压过程,根据所学知识可知,该过程属于变质作用,因此泰山石属于变质岩,A正确,不符合题意;泰山的形成在新生代,泰山石的形成于新太古代时期,C正确,不符合题意;现代泰山主要受流水和风力作用影响,D正确,不符合题意。故选B。

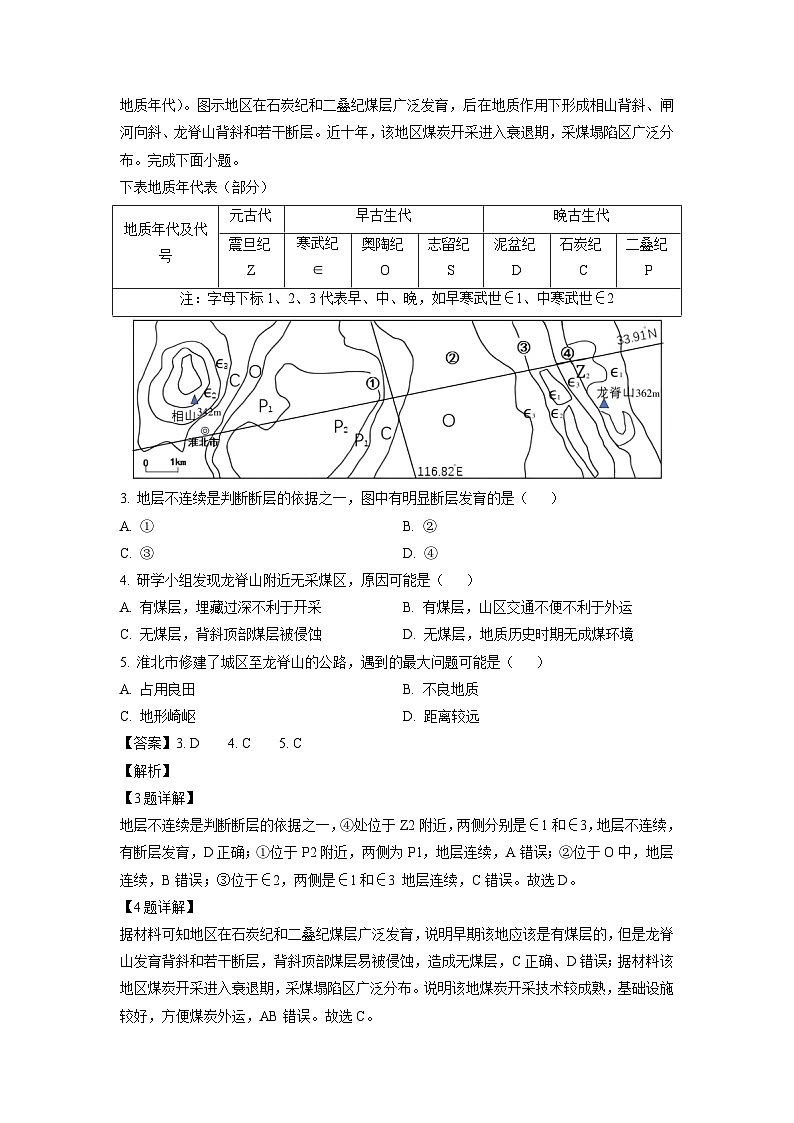

某地理研学小组绘制了淮北市部分地区地质示意图(下图,曲线为地层界线,字母代表不同地质年代)。图示地区在石炭纪和二叠纪煤层广泛发育,后在地质作用下形成相山背斜、闸河向斜、龙脊山背斜和若干断层。近十年,该地区煤炭开采进入衰退期,采煤塌陷区广泛分布。完成下面小题。

下表地质年代表(部分)

3. 地层不连续是判断断层的依据之一,图中有明显断层发育的是( )

A. ①B. ②

C. ③D. ④

4. 研学小组发现龙脊山附近无采煤区,原因可能是( )

A. 有煤层,埋藏过深不利于开采B. 有煤层,山区交通不便不利于外运

C. 无煤层,背斜顶部煤层被侵蚀D. 无煤层,地质历史时期无成煤环境

5. 淮北市修建了城区至龙脊山的公路,遇到的最大问题可能是( )

A. 占用良田B. 不良地质

C. 地形崎岖D. 距离较远

【答案】3. D 4. C 5. C

【解析】

【3题详解】

地层不连续是判断断层的依据之一,④处位于Z2附近,两侧分别是∈1和∈3,地层不连续,有断层发育,D正确;①位于P2附近,两侧为P1,地层连续,A错误;②位于O中,地层连续,B错误;③位于∈2,两侧是∈1和∈3 地层连续,C错误。故选D。

【4题详解】

据材料可知地区在石炭纪和二叠纪煤层广泛发育,说明早期该地应该是有煤层的,但是龙脊山发育背斜和若干断层,背斜顶部煤层易被侵蚀,造成无煤层,C正确、D错误;据材料该地区煤炭开采进入衰退期,采煤塌陷区广泛分布。说明该地煤炭开采技术较成熟,基础设施较好,方便煤炭外运,AB错误。故选C。

【5题详解】

据材料该地在地质作用下形成相山背斜、闸河向斜、龙脊山背斜和若干断层。可知该地地形崎岖,C正确;该地区以煤炭开采为主,耕地较少,A错误;无法判断其地质情况,B错误;两地距离相对较近,D错误。故选C。

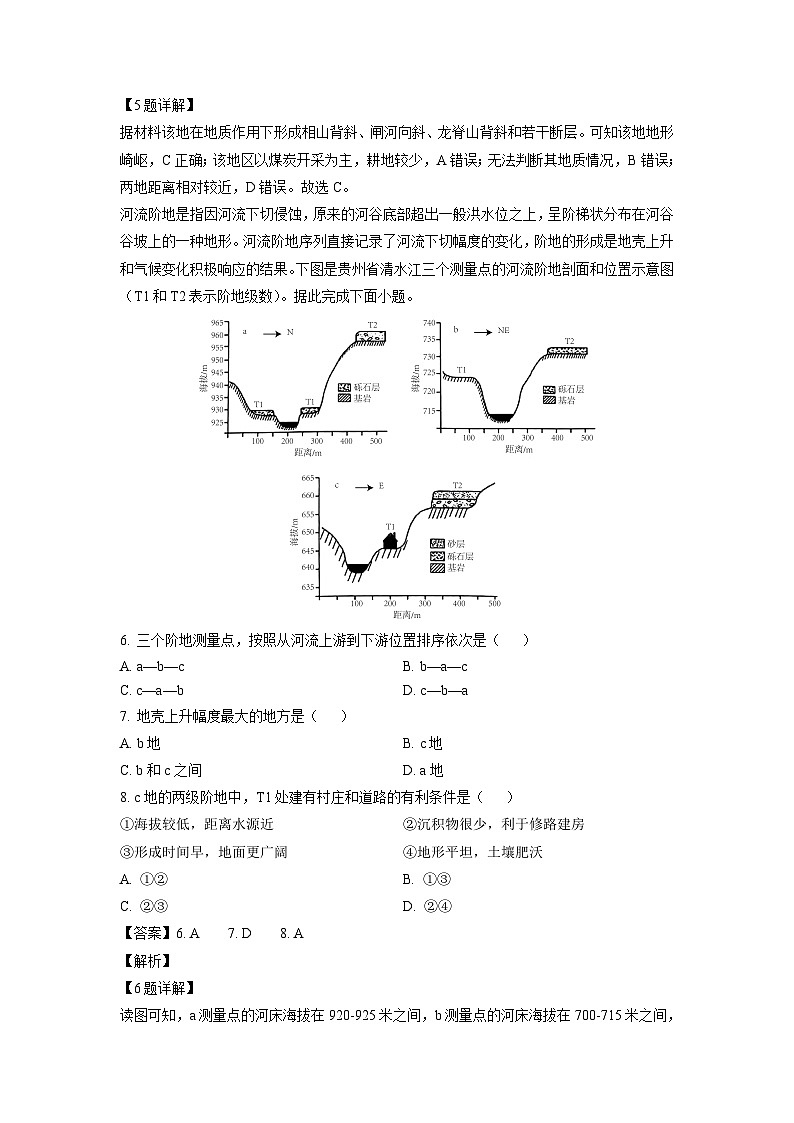

河流阶地是指因河流下切侵蚀,原来的河谷底部超出一般洪水位之上,呈阶梯状分布在河谷谷坡上的一种地形。河流阶地序列直接记录了河流下切幅度的变化,阶地的形成是地壳上升和气候变化积极响应的结果。下图是贵州省清水江三个测量点的河流阶地剖面和位置示意图(T1和T2表示阶地级数)。据此完成下面小题。

6. 三个阶地测量点,按照从河流上游到下游位置排序依次是( )

A. a—b—cB. b—a—c

C. c—a—bD. c—b—a

7. 地壳上升幅度最大的地方是( )

A. b地B. c地

C. b和c之间D. a地

8. c地的两级阶地中,T1处建有村庄和道路的有利条件是( )

①海拔较低,距离水源近②沉积物很少,利于修路建房

③形成时间早,地面更广阔④地形平坦,土壤肥沃

A. ①②B. ①③

C. ②③D. ②④

【答案】6. A 7. D 8. A

【解析】

【6题详解】

读图可知,a测量点的河床海拔在920-925米之间,b测量点的河床海拔在700-715米之间,c测量点河床海拔在635-640米之间,a地海拔最高,b地次之,c海拔最低,故河流上游到下游位置排序依次是a—b—c,A正确,BCD错误。故选A。

【7题详解】

阶地的形成主要是在地壳垂直升降运动的影响下,由河流的下切侵蚀作用形成的,a地的T2与T1海拔相差大约30米,上升幅度最大,D正确;b地的T2与T1海拔相差不到10米,B错误;c地的T2与T1海拔相差大约20米,B错误;b和c之间的T2与T1海拔差无法判断,C错误。故选D。

【8题详解】

据图可知,T1处海拔较低,距离水源近,方便取水,①正确;T1处没有砂层、砾石层等岩层,沉积物很少,利于修路建房,②正确;T1形成时间晚于T2,且T2地面更宽阔,③错误;T1沉积物少,土壤较贫瘠,④错误。综上所述,A正确,BCD错误,故选A。

长白山天池是由火山口形成的湖泊,受构造结构和岩性的影响,有瀑布外泄和地下渗漏,但湖面水位长期保持稳定。经专家研究设定其水平衡方程为:Q均衡=Q降水+Q凝结水+Q地下水-Q瀑布外泄-E湖面蒸发,在寻找其补给区空间范围时,选定了五个高程测得数据如下表,下图为长白山天池形态结构及高程图。完成下面小题。

9. 依据表中数据推测天池水量平衡的补给区海拔约为( )

A. 2215米B. 2315米

C. 2385米D. 2415米

10. 天池水平衡补给区范围较天池分水岭内范围( )

A. 大B. 小

C. 相等D. 无法确定

11. 长白山天池补给类型( )

A. 主要为地表径流B. 既有地表径流,也有地下径流

C. 主要为地下径流D. 既无地表径流,也无地下径流

【答案】9. B 10. A 11. B

【解析】

【9题详解】

均衡差为0的区域应为天池水量平衡的补给区,依据表中数据可知,海拔高度应在2300米至2400米之间,再依据均衡差差异大小可推知其较接近2300米。B正确,ACD错误,故选B。

【10题详解】

根据材料可知,分水岭内范围为分水岭顶部至靠近天池水面的区域,表中数据表明区域内水平衡均衡差为正值,补给充足,为天池水平衡补给区范围,比较可知天池水平衡补给区空间范围应较分水岭内范围更大。A正确,BCD错误,故选A。

【11题详解】

依据上题结论,平衡补给区范围大于分水岭内范围,分水岭以内应以地表径流补给为主,分水岭以外应以地下径流补给为主。因此既有地表径流,也有地下径流,B正确,ACD错误,故选B。

读某区域图,完成下面小题。

12. 海域①至④中,蒸发量最大的是( )

A. ①B. ②

C. ③D. ④

13. 海域①和④向大气输送的热量差别很大,影响两地海—气间热量交换差异的主要因素是( )

A. 纬度位置B. 大气环流

C. 太阳辐射D. 洋流性质

14. 海域①至④中获得的净辐射值最低的海域是( )

A. ①B. ②

C. ③D. ④

【答案】12. D 13. D 14. B

【解析】

【12题详解】

海水蒸发量的大小与温度高低呈正相关。四个海域中,①海域为20℃~25℃,②海域为5℃~10℃,③海域为15℃~20℃,④海域为25℃~30℃,海域④水温最高,蒸发量最大,故ABC错误,本题选D。

【13题详解】

海水温度越高,向大气输送的热量越多。①④两海域纬度位置相当,正午太阳高度相当,获得的太阳辐射能量相当,AC错误;但是①海域为20℃~25℃、④海域为25℃~30℃,④海域海水温度更高;①④海域所处纬度位置相当,均受东南信风影响,不会造成海-气间热量交换产生明显差异,B错误;根据所学知识可知,④海域有巴西暖流流经,①海域有秘鲁寒流流经,海域④受暖流影响,水温比受寒流影响的海域①高,D正确。综上所述,本题选D。

【14题详解】

海域②纬度位置最高,热量收入最少,热量盈余量最少,故净辐射值最低,ACD错误,本题选B。

挪威南部某高寒地区的植被主要由地衣、小灌木等组成。近年来的研究表明,该地区灌木向高海拔的地衣群落扩张,植被出现“绿化”现象(下图);夏季地衣下的土壤温度比灌木下的土壤温度高1.45℃。据此完成下面小题。

15. 该地区植被“绿化”的主要原因是( )

A. 降水增多B. 气温升高

C. 光照增强D. 风力减弱

16. 随着灌木的扩张,该地区土壤( )

A. 日温差变大B. 厚度增加

C. 有机质减少D. 生物多样性减少

【答案】15. B 16. B

【解析】

【15题详解】

海拔越高,热量条件往往越差,高海拔地区因热量条件较差限制了灌木的分布高度。近年来,该地区灌木向高海拔的地衣群落扩张,植被出现“绿化”现象,说明温度升高,热量条件更加充足,更高海拔处也适合灌木丛的生长,B正确;制约高海拔地区植被生长的主导因素是热量,而与降水、光照、风力关系不大,ACD错误。故选B。

【16题详解】

随着灌木的扩张,该地区土壤吸收的太阳辐射减少,日温差变小,A错误;生物活动加速土壤的形成,厚度增加,B正确;灌木的枯枝落叶多于地衣群落,土壤有机质增多,C错误;灌木扩张,生物多样性增多,D错误。故选B。

二、非选择题(本题共3个大题,共52分)

17. 阅读图文材料,回答下列问题

雅丹地貌泛指干旱地区的一种风蚀地貌。近年来,由于青海大柴旦地区的河流改道,该地的雅丹地貌被河湖水包围,形成了独特的水上雅丹奇观,水上雅丹土丘一般高10-25米,最高可达50米。

(1)分析大柴旦地区水上雅丹地貌的形成过程。

(2)有专家预测,大柴旦水上雅丹奇观在未来几十年间很可能会消失,请推测其自然原因。

(3)为了防止水上雅丹奇观消失,试说明我们可以采取的措施。

【答案】(1)由于流水沉积作用,泥沙在河湖处形成堆积物;伴随地壳运动,地势抬升(青藏高原的抬升),沉积物暴露于地表;气候日趋干旱,经过风化、侵蚀等外力作用形成雅丹地貌;受自然和人为因素影响,河流改道使河湖水包围该区域,最终形成独特的水上雅丹奇观。

(2)全球变暖,冰川消融,该地失去补给水源;干旱的气候使蒸发量远大于降水量;该地植被稀少,地表裸露,风力强劲,风力侵蚀作用使水上雅丹土丘坍塌。

(3)合理利用冰川融水资源;加强天然植被保护,禁止乱砍滥伐;采取工程、生物等措施防风固沙;控制人口数量;提高资源能源利用效率,减少二氧化碳等温室气体排放。

【解析】

【小问1详解】

水上雅丹地貌是雅丹地貌被河湖水包围所形成的,可以结合雅丹地貌的形成过程分析。先有流水携带泥沙堆积形成堆积物,后由于地壳运动,地壳抬升,沉积物上升裸露,再由于气候变得干旱,经历风化、侵蚀作用后,形成雅丹地貌。

【小问2详解】

本题主要从补给水源、气候、风力侵蚀等方面分析。由于全球气候变暖,气温升高,高山冰川消融殆尽,该地无水补给,同时由于气候干旱,蒸发旺盛,再加上该区域风力作用明显,在风力侵蚀、搬运作用下,水上雅丹地貌坍塌。

【小问3详解】

本题主要从合理利用水资源、保护植被、减少温室气体排放等方面分析。对于水上雅丹地貌的保护,首先应保护冰川资源,保护植被,减少风沙侵袭,控制人口数量,减少人为破坏,开发利用新能源,提高能源利用率,减少温室气体排放,延缓气温升高。

18. 阅读图文材料,完成下列要求。

圣劳伦斯湾面积约23.8万平方千米,平均水深127m(如图),洋流从贝尔岛海峡流入,从卡伯特海峡流出,中心地区表层海水盐度27‰~32‰,深层海水盐度可达33.5‰,冬季完全冰封。过去在纽芬兰岛附近的海域鳕鱼资源十分丰富,形成世界著名渔场,但目前鳕鱼资源数量极少,渔场已名存实亡。

(1)简述圣劳伦斯湾海水盐度的时空分布特征。

(2)说明纽芬兰岛附近海域渔业资源变化的原因。

(3)指出纽芬兰岛附近海域洋流对船舶航行的影响。

【答案】(1)时间:海水盐度具有显著的季节变化特征,夏季海水盐度低,冬季海水盐度高。空间:表层海水盐度由圣劳伦斯河入海口向东增加;由表层海水向深层海水盐度增加。

(2)处于寒暖流交汇处,海水扰动带来丰富的饵料,以前鳕鱼大量聚集,渔业资源丰富;现今由于人类长期过度捕捞,渔业资源迅速衰竭。

(3)船舶逆着洋流航行,速度慢,顺着洋流航行,速度快;寒暖流交汇,多海雾,不利于船舶航行;洋流从高纬度海域带来冰山,对船舶航行产生威胁。

【解析】

【小问1详解】

结合地图可知圣劳伦斯湾海水盐度受到河流径流影响,在时间上,海水盐度具有显著的季节变化特征,夏季河流径流汇入量大,海水盐度低,冬季河流汇入量小,海水盐度高。在空间上,由于受到圣劳伦斯河影响,表层海水盐度由圣劳伦斯河入海口向东增加;由表层海水向深层海水盐度增加。

【小问2详解】

纽芬兰岛附近海域渔业资源变化的原因主要受到人类活动的影响,纽芬兰处于寒暖流交汇处,海水扰动,营养盐上泛,蜉游生物多,带来丰富的饵料,以前鳕鱼大量聚集,渔业资源丰富,现今由于人类长期过度捕捞,渔业资源无法可持续发展,渔业资源迅速衰竭。

【小问3详解】

洋流对船舶航行的影响主要为顺着洋流,减少能源消耗,加快航行速度,逆着洋流,增加能源消耗,减缓航行速度,除此之外,洋流的性质对航行也会产生影响,寒暖流交汇,多海雾,航行视野变差,不利于船舶航行;寒流会从高纬度海域带来冰山,浮冰易与船舶发生碰撞,对船舶航行产生威胁。

19. 阅读图文材料,完成下列要求。

咸海地处中亚干旱地区,曾为世界第四大湖泊。咸海为封闭湖泊,湖区年降水量约100~140mm,湖泊主要由阿姆河和锡尔河补给。近几十年来,由于气候变化及流域不合理的水资源开发利用,湖泊面积快速萎缩。1987年咸海分成了南咸海和北咸海两片水域,2003年南咸海进一步分裂,使得咸海最终分裂为北、东、西3个水域湖泊。最新科学研究表明。咸海湖底泉涌水量每年约为50-60亿立方米。尽管泉涌水量较之于咸海当初1万亿立方米的水体来说微不足道,但毕竟给治理咸海带来了希望。下图为1960~2003年咸海面积变化示意。

(1)指出1985~2003年期间北咸海与南咸海面积变化差异,并分析其自然原因。

(2)分析咸海面积的变化对区域自然地理环境的影响。

(3)针对咸海面积萎缩,请结合材料提出防治措施。

【答案】(1)差异:北咸海面积变化比南咸海要小原因:湖泊南北分离,南北湖泊之间湖水交换减少;南咸海仅有阿姆河补给,且湖盆面积大,水位下降较多,面积缩小较快;北咸海湖盆面积小,受锡尔河补给更充分,湖泊面积较为稳定。

(2)湖滨湿地消失,土壤盐碱化加剧,土地荒漠化;气候变干;湖水咸化,水质下降;生物多样性减少;湖泊调节功能减弱,生态环境恶化。

(3)合理分配和使用水资源;推广高效节水技术;加强国际合作。

【解析】

【小问1详解】

结合图片信息可知,1985年-2003年间北咸海面积变化小于南咸海。从材料可以得知“1987年咸海分成了南咸海和北咸海两片水域,2003年南咸海进一步分裂,使得咸海最终分裂为北、东、西3个水域湖泊”,由此得知湖泊南北分离,南北湖泊之间湖水交换减少。结合材料信息和所学知识可知,南咸海主要是有阿姆河补给,因其湖盆面积大,且蒸发较多,所以水位下降较多,面积缩小较快。而北咸海湖盆面积小,受锡尔河补给更充分,所以湖泊面积较为稳定。

【小问2详解】

根据材料可知,咸海面积呈变小的趋势,这一变化对区域的自然地理环境(地貌、气候、水文水系、土壤、生物)产生明显影响。对气候的影响——湖泊具有调节局地气候温差和湿度的作用,因咸海面积减小,因此当地原本干旱的气候变得更加干旱。对水文的影响——湖水量减少,在蒸发作用下湖水咸化严重,水质下降,自净能力下降。对土壤的影响——原来被湖水淹没的部分地区因湖滨湿地消失而裸露,在干旱的气候(温带大陆性气候)影响下,蒸发严重,因此当地土壤盐碱化加剧,土地荒漠化现象严重。对生物的影响——在当地气候、水文和土壤因素影响下,当地的生物多样性减少。对整个生态环境的影响——湖泊的调节功能减弱,生态环境恶化。

【小问3详解】

材料中提到,由于气候变化及流域不合理的水资源开发利用,湖泊面积快速萎缩。故针对咸海面积萎缩,应该加强水资源管理,合理分配和使用水资源;湖泊主要由阿姆河和锡尔河补给,故应推广高效节水技术,如滴灌和喷灌,以减少农业用水,提高水资源利用效率,增加入湖的河水;另外,还需要加强国际合作,共同应对湖泊萎缩,促进咸海地区可持续发展。

地质年代及代号

元古代

早古生代

晚古生代

震旦纪Z

寒武纪∈

奥陶纪O

志留纪S

泥盆纪D

石炭纪C

二叠纪P

注:字母下标1、2、3代表早、中、晚,如早寒武世∈1、中寒武世∈2

方案编号

高程

(m)

面积

(km²)

陆地面积

(km²)

总补给量

(万m³/a)

均衡差

(万m³/a)

1

分水岭内

21.37

11.55

2505

-1535

2

≥2500

25.12

15.30

2829

-1211

3

≥2400

28.87

19.05

3152

-888

4

≥2300

41.41

31.59

4233

193

5

≥2200

53.94

44.12

5314

1274

相关试卷

这是一份河南省部分学校2024-2025学年高二上学期10月月考地理试题Word版附解析,共17页。试卷主要包含了 推测未来该处石窝, 锡拉岛地表岩石为图中的等内容,欢迎下载使用。

这是一份河南省信阳市2024-2025学年高三上学期第一次质量检测地理试题(PDF版附答案),共8页。

这是一份广西部分示范性高中2024-2025学年高三上学期摸底质量检测地理试题答案,共3页。