所属成套资源:【备战2025】高考历史一轮复习讲通练透(新教材新高考)

- 第09讲 明至清中叶的经济与文化(讲义)-【讲练通透】2025年高考历史一轮复习(高考新教材) 试卷 0 次下载

- 专题03 宋元到明清:多民族政权的并立、统一和中国版图的奠定(测试卷)-【讲练通透】2025年高考历史一轮复习(高考新教材) 试卷 0 次下载

- 模块检测卷02+中国古代史(16+3模式)-【讲练通透】2025年高考历史一轮复习(高考新教材) 试卷 0 次下载

- 第10讲 两次鸦片战争与列强侵略的加剧(课件)-【讲练通透】2025年高考历史一轮复习课件(高考新教材) 课件 0 次下载

- 第10讲 两次鸦片战争与列强侵略的加剧(练习)-【讲练通透】2025年高考历史一轮复习(高考新教材) 试卷 0 次下载

模块检测卷01+中国古代史(16+4模式)-【讲练通透】2025年高考历史一轮复习(高考新教材)

展开

这是一份模块检测卷01+中国古代史(16+4模式)-【讲练通透】2025年高考历史一轮复习(高考新教材),文件包含模块检测卷01中国古代史原卷版docx、模块检测卷01中国古代史解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共18页, 欢迎下载使用。

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

第I卷(选择题)

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。

1.2023年12月9日,国家文物局在京发布中华文明探源工程最新进展:从距今约5800年至约3500年可划分为中华文明的古国时代,其中距今5800—5200年前后是古国时代第一阶段,以西辽河流域的牛河梁遗址为代表。此成果将中华文明起源时间线向纵深推进了约五六百年,由此可知( )

A.对中华文明起源有了更深刻认识B.古国时代中原成为中华文明的核心

C.历史学发展取决于考古技术进步D.牛河梁遗址表明中华文明已经形成

2.春秋时期,中原各国因社会发展较四周戎狄蛮夷先进而自称为华夏,一些诸侯国以“尊王攘夷”等号召组织同盟,合力对抗他们认定的所谓“夷狄”国家。据此可知( )

A.周王室的地位得到提升B.周边少数民族的威胁增强

C.华夏认同观念得到发展D.诸侯王对分封秩序的维护

3.秦统一六国后倡导“皆为郡县”的大一统政治文化,对“六国后”采取迁徙、降其身份、转化利用等高压政策;汉初统治者则继续实行秦代迁徙六国贵族的政策,并辅之以“因俗”治理,出现这一现象主要是由于( )

A.西汉政权全面继承秦朝的国家治理政策B.战国区域政治文化的延续影响国家治理

C.社会舆论上对六国的同情影响行政决策D.儒家思想与法家思想共同影响政治判断

4.《史记·平准书》记载“汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,都鄙廪庾皆满,而府库余货财。京师之钱累巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食”。据此推知( )

A.诸侯王国与朝廷矛盾基本解决B.朝廷解决边患的条件更加成熟

C.休养生息的政策将会持续推进D.政府财政殷实的情况不断强化

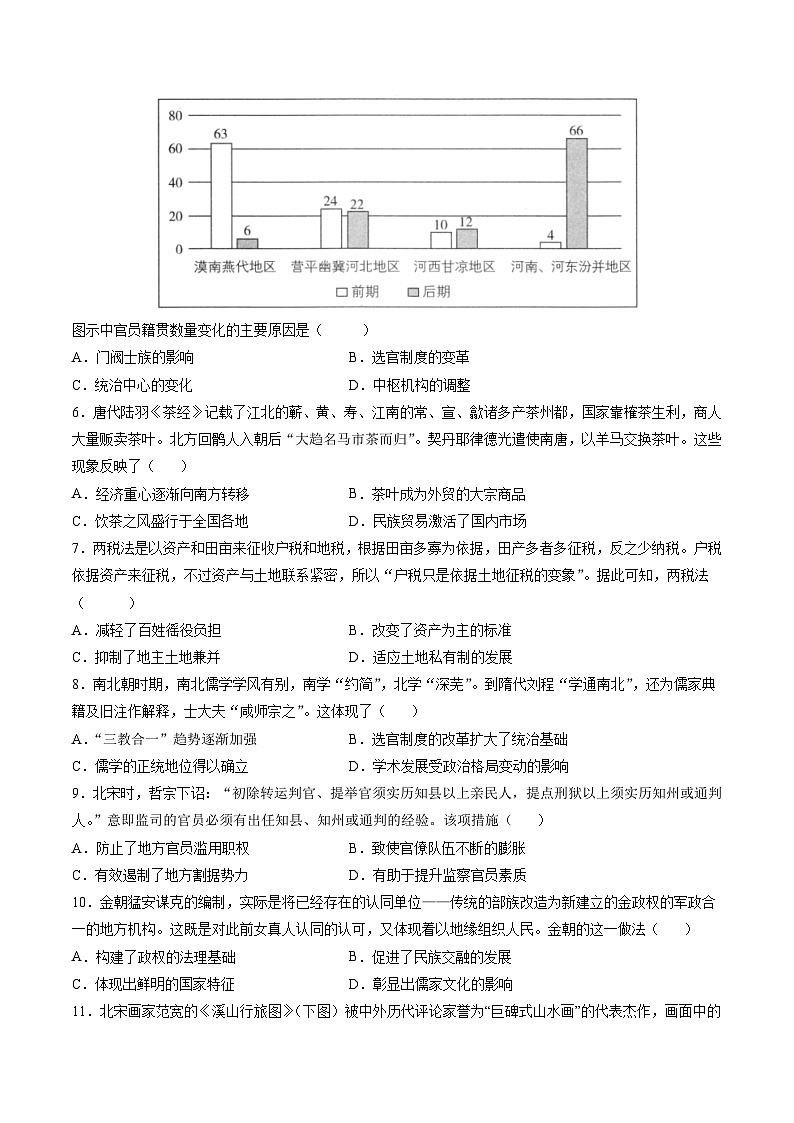

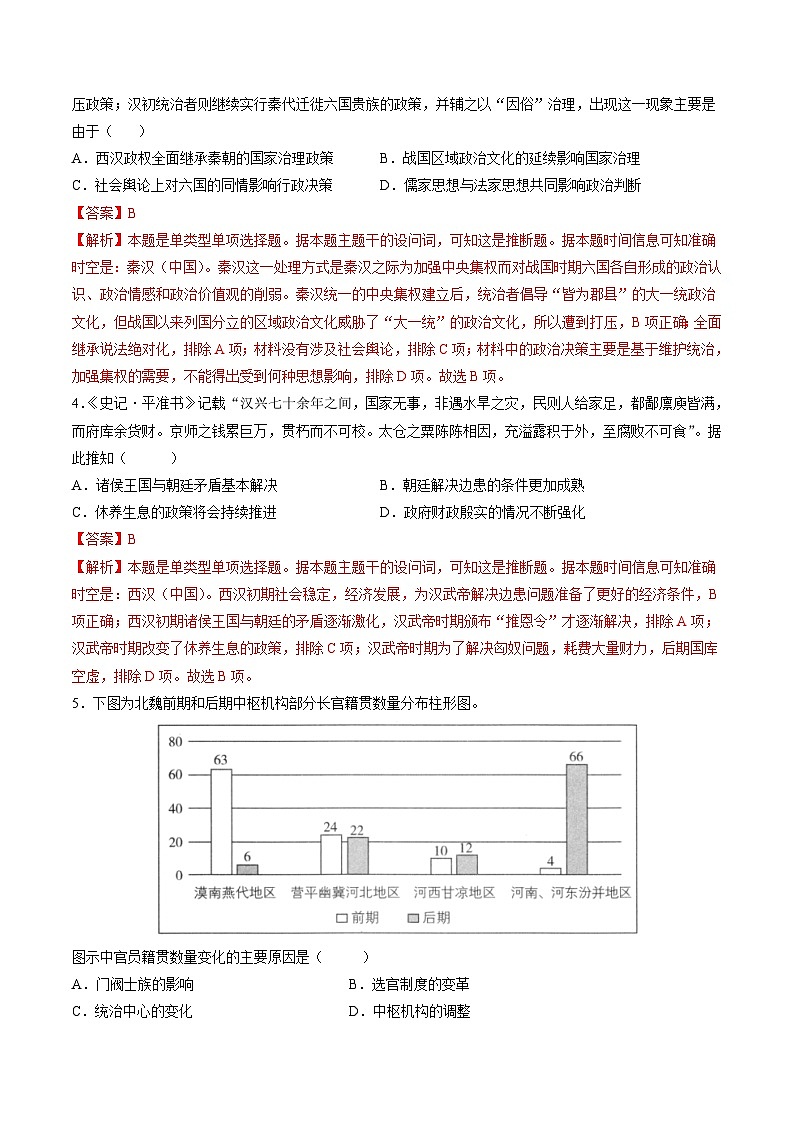

5.下图为北魏前期和后期中枢机构部分长官籍贯数量分布柱形图。

图示中官员籍贯数量变化的主要原因是( )

A.门阀士族的影响B.选官制度的变革

C.统治中心的变化D.中枢机构的调整

6.唐代陆羽《茶经》记载了江北的蕲、黄、寿、江南的常、宣、歙诸多产茶州都,国家靠榷茶生利,商人大量贩卖茶叶。北方回鹘人入朝后“大趋名马市茶而归”。契丹耶律德光遣使南唐,以羊马交换茶叶。这些现象反映了( )

A.经济重心逐渐向南方转移B.茶叶成为外贸的大宗商品

C.饮茶之风盛行于全国各地D.民族贸易激活了国内市场

7.两税法是以资产和田亩来征收户税和地税,根据田亩多寡为依据,田产多者多征税,反之少纳税。户税依据资产来征税,不过资产与土地联系紧密,所以“户税只是依据土地征税的变象”。据此可知,两税法( )

A.减轻了百姓徭役负担B.改变了资产为主的标准

C.抑制了地主土地兼并D.适应土地私有制的发展

8.南北朝时期,南北儒学学风有别,南学“约简”,北学“深芜”。到隋代刘程“学通南北”,还为儒家典籍及旧注作解释,士大夫“咸师宗之”。这体现了( )

A.“三教合一”趋势逐渐加强B.选官制度的改革扩大了统治基础

C.儒学的正统地位得以确立D.学术发展受政治格局变动的影响

9.北宋时,哲宗下诏:“初除转运判官、提举官须实历知县以上亲民人,提点刑狱以上须实历知州或通判人。”意即监司的官员必须有出任知县、知州或通判的经验。该项措施( )

A.防止了地方官员滥用职权B.致使官僚队伍不断的膨胀

C.有效遏制了地方割据势力D.有助于提升监察官员素质

10.金朝猛安谋克的编制,实际是将已经存在的认同单位——传统的部族改造为新建立的金政权的军政合一的地方机构。这既是对此前女真人认同的认可,又体现着以地缘组织人民。金朝的这一做法( )

A.构建了政权的法理基础B.促进了民族交融的发展

C.体现出鲜明的国家特征D.彰显出儒家文化的影响

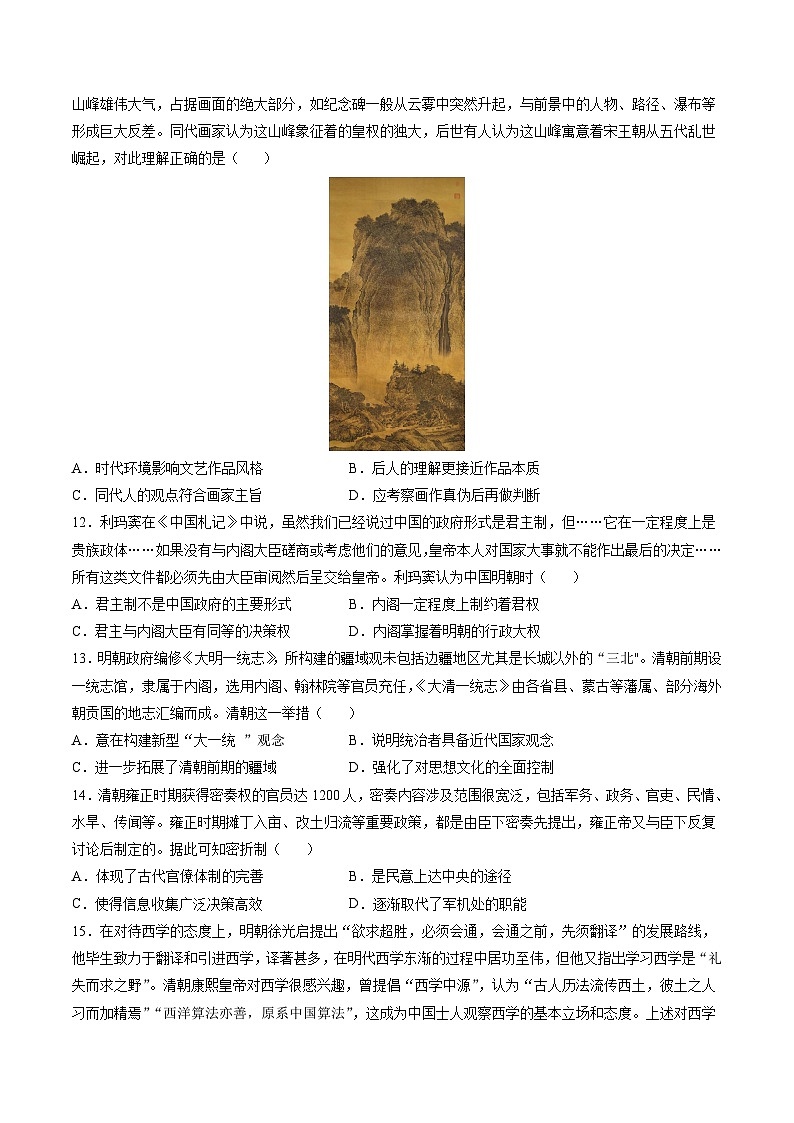

11.北宋画家范宽的《溪山行旅图》(下图)被中外历代评论家誉为“巨碑式山水画”的代表杰作,画面中的山峰雄伟大气,占据画面的绝大部分,如纪念碑一般从云雾中突然升起,与前景中的人物、路径、瀑布等形成巨大反差。同代画家认为这山峰象征着的皇权的独大,后世有人认为这山峰寓意着宋王朝从五代乱世崛起,对此理解正确的是( )

A.时代环境影响文艺作品风格B.后人的理解更接近作品本质

C.同代人的观点符合画家主旨D.应考察画作真伪后再做判断

12.利玛窦在《中国札记》中说,虽然我们已经说过中国的政府形式是君主制,但……它在一定程度上是贵族政体……如果没有与内阁大臣磋商或考虑他们的意见,皇帝本人对国家大事就不能作出最后的决定……所有这类文件都必须先由大臣审阅然后呈交给皇帝。利玛窦认为中国明朝时( )

A.君主制不是中国政府的主要形式B.内阁一定程度上制约着君权

C.君主与内阁大臣有同等的决策权D.内阁掌握着明朝的行政大权

13.明朝政府编修《大明一统志》,所构建的疆域观未包括边疆地区尤其是长城以外的“三北"。清朝前期设一统志馆,隶属于内阁,选用内阁、翰林院等官员充任,《大清一统志》由各省县、蒙古等藩属、部分海外朝贡国的地志汇编而成。清朝这一举措( )

A.意在构建新型“大一统 ”观念B.说明统治者具备近代国家观念

C.进一步拓展了清朝前期的疆域D.强化了对思想文化的全面控制

14.清朝雍正时期获得密奏权的官员达1200人,密奏内容涉及范围很宽泛,包括军务、政务、官吏、民情、水旱、传闻等。雍正时期摊丁入亩、改土归流等重要政策,都是由臣下密奏先提出,雍正帝又与臣下反复讨论后制定的。据此可知密折制( )

A.体现了古代官僚体制的完善B.是民意上达中央的途径

C.使得信息收集广泛决策高效D.逐渐取代了军机处的职能

15.在对待西学的态度上,明朝徐光启提出“欲求超胜,必须会通,会通之前,先须翻译”的发展路线,他毕生致力于翻译和引进西学,译著甚多,在明代西学东渐的过程中居功至伟,但他又指出学习西学是“礼失而求之野”。清朝康熙皇帝对西学很感兴趣,曾提倡“西学中源”,认为“古人历法流传西土,彼土之人习而加精焉”“西洋算法亦善,原系中国算法”,这成为中国士人观察西学的基本立场和态度。上述对西学的认识( )

A.导致了新旧观念的冲突B.维护了传统的封建统治

C.开阔了知识分子的眼界D.为洋务运动提供了依据

16.百家争鸣是中国传统学术领域的基本精神,儒学因特殊的学术地位而常常受到诘责。韩非子就对儒学的源流提出质疑:“孔子、墨子俱道尧舜,皆自谓真尧舜。而尧舜不复生,将谁使定尧舜之诚乎”。清代学者章学诚也对日益教条化的汉学和宋学进行批判,并提出“六经皆史”的论断,强调六经实际上是三代典章政教的历史记录,而非圣人为重教立言而作。据此可知( )

A.孔子儒学重视汲取历史经验B.传统儒学地位高于普通史学

C.中国古代学术政策开明包容D.儒家思想日益脱离社会实际

第II卷(非选择题)

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.阅读材料,回答问题(14分)

材料一 武帝时候设立州制不是偶然的。这时汉朝的疆域较秦扩大许多,设置郡国已达百二之数,管理有所不方便。有必要在郡国之上设新区划,置州刺史,使之督察郡国政务,中央因之了解到更多情况。武帝改变了汉初以来重“黄老思想”的传统,而用董仲舒提出的儒家思想治国。因此,儒家经典也被利用来解释一切现象,在全国设州也不例外, 《禹贡》 《职方》两篇是儒家经典中的篇章,合两者不重复的州名来设州是很自然的事。于是,就在元封五年初置刺史部十三州。

——摘编自曹尔琴《汉代州郡的设置及其分布》

材料二 唐代道制改起于睿宗、玄宗之际, 以景云元年(710)分贞观十道为十二道和开元二十一年(733)改十五道,置按察、采访使,确定道的治所和使府编制,变革道的运行机制为标志;到代宗、德宗之际告一段落, 以乾元元年(758)改置观察使, 大历十二年至建中三年(777—782)制定观察使及僚佐俸禄,道的建制纳入正式的官僚体制为标志,前后持续近70余年。唐中后期的地方行政管理体制,就在改革过程中发生变化。

——摘编自周振鹤《中国行政区划通史》

(1)根据材料一,概括指出汉武帝实行州制的原因。结合所学知识,简述此后汉朝州制变迁的概况。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐代道的划分依据,说明唐代道制在“近70余年”中的改革趋向。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 中国传统民居的一个显著特点是基本上均采取以庭院为核心的内向性布局,且虽经几千年沿袭发展,却恒久未变。庭院空间得到如此器重,显然是与中国特有的传统风俗和更深的文化底蕴分不开的。实质上中国建筑中的传统院落空间就是中国传统文化的一个载体,其中所蕴含的丰富的生态思想在中国民居文化中占据着重要地位。

——石开琴《浅析中国古代民居的建筑结构的特点》

材料二 徽州古村落的营建,无论大小聚落,因是聚族而居,所以均以宗祠为中心,环围此中心营建民宅、园林、牌坊等。徽州古村落的另一大特色,就是将浓郁的徽州文化与园林情调综合起来,这是纯粹的农业聚落所没有的,也正是徽商文化的产物。明清学人评价徽商,称其为亦贾亦儒,贾而好儒,咸近士风。

(1)根据史料一并结合所学知识,概括中国古代民居的特点。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括徽州古民居的布局特点和徽商群体的优秀特质。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

图1是甘肃省博物馆馆藏唐代蓝地翼马纹织锦残片:图2是2020年杭州“丝绸之路周”形象徽标。

图1 图2

——摘编自王菊《甘肃省博物馆藏唐代“蓝地翼马纹锦”的保护修复》等

材料二 古希腊人以其神话中的马神为原型,塑造了生有双翼的飞马形象。古希腊陶器上的飞马与丝绸相遇,翼马纹逐渐成为两汉至隋唐时期较为广泛的织锦纹样。从地中海沿岸到中国新疆、青海、甘肃等地,考古学家挖掘出许多织有飞马纹样的纹理细腻、图样精美的织锦实物。在中国丝绸博物馆、法国里昂纺织博物馆和日本奈良法隆寺也有飞马织锦藏品。这一艺术形象出现在不同时空,寄寓着人们朴素天真的想象以及对自由、速度和力量的渴望。2020年,中国丝绸博物馆发起国际人文交流活动——“丝绸之路周”,翼马纹飞马形象成为此次交流活动的徽标。

——摘编自李启正《丝绸文化承载中外文明交流互鉴》

(1)根据材料并结合所学知识,概括翼马纹织锦物的特点并分析其流行的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,对“丝绸之路周”徽标进行解读。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求(12分)

材料 东汉至唐宋期间,翻译的著作以佛经为主。从汉代开始,印度的佛教文化开始大规模传入中国。翻译家们在翻译佛经的过程中,借助西方外来语创造了“唯心”“彼岸”“刹那”“姻缘”等全新的词汇。贞观三年(公元629年),玄奘去印度求经,17年后回国,带回佛经657部。玄奘主持了更大规模的译场,用19年时间译经75部1335卷。此外,他还把老子著作的一部分译成梵语,是第一个把汉语著作介绍到国外去的中国人。

明末清初,欧洲传教士来到中国。明末徐光启与传教士利玛窦主持翻译的《几何原本》《测量法义》等著作掀起了译书的高潮。徐光启在《几何原本》中引入了西方几何学概念中的“点、线、面、直角、曲线”等专有名词,将中国古代传统数学理论与几何学相融合。徐光启与传教士熊三拔合译《泰西水法》,介绍了西方农耕、种植业技巧。传教士邓玉涵编译《泰西人身说概》和罗雅各编译《人身图说》,将西方先进的人身解剖学引入中国。

1842年,魏源编成《海国图志》,指出“然则欲制外夷者,必先悉夷情始;欲悉夷情,必先立译馆翻夷书始”,提出开设外语翻译学校。第二次鸦片战争的失败以及与列强交涉的语言障碍,再一次促使清廷官员重视翻译人才的培养。1862年,京师同文馆创立。中国近代翻译家翻译了许多西方知名的政治思想和文学著作。严复根据英国哲学家赫胥黎的《进化论与伦理学》而翻译了《天演论》:林纾翻译了《巴黎茶花女遗事》。一些介绍西方历史、法律的著作,诸如《万国公法》《公法千章》《西洋史撮》等开始出现。

——摘编自欧阳丁《从中国翻译史看中国译者地位的变迁》

从上述材料中提取相关论点,运用中外史实展开论述。(要求:观点明确,论证清楚,史论结合)

相关试卷

这是一份第22讲 中古时期的世界(练习)-【讲练通透】2025年高考历史一轮复习(高考新教材),文件包含第22讲中古时期的世界练习原卷版docx、第22讲中古时期的世界练习解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共26页, 欢迎下载使用。

这是一份第22讲 中古时期的世界(讲义)-【讲练通透】2025年高考历史一轮复习(高考新教材),文件包含第22讲中古时期的世界讲义原卷版docx、第22讲中古时期的世界讲义解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共45页, 欢迎下载使用。

这是一份第20讲 中国特色社会主义新时代(练习)-【讲练通透】2025年高考历史一轮复习(高考新教材),文件包含第20讲中国特色社会主义新时代练习原卷版docx、第20讲中国特色社会主义新时代练习解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共37页, 欢迎下载使用。