河北省部分学校2024-2025学年高一上学期第一次月考地理试题

展开

这是一份河北省部分学校2024-2025学年高一上学期第一次月考地理试题,共11页。试卷主要包含了选择题等内容,欢迎下载使用。

第Ⅰ卷

一、选择题:本题共40小题,每小题2分,共80分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

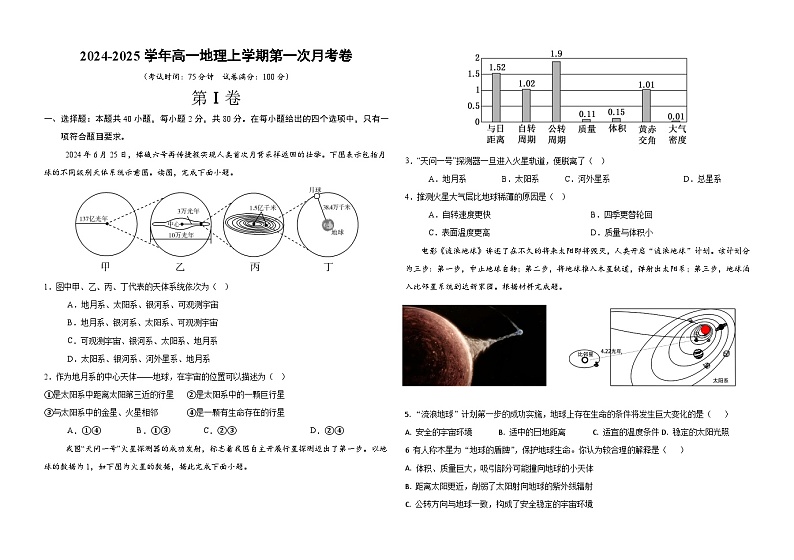

2024年6月25日,嫦娥六号再传捷报实现人类首次月背采样返回的壮举。下图表示包括月球的不同级别天体系统示意图。读图,完成下面小题。

1.图中甲、乙、丙、丁代表的天体系统依次为( )

A.地月系、太阳系、银河系、可观测宇宙

B.地月系、银河系、太阳系、可观测宇宙

C.可观测宇宙、银河系、太阳系、地月系

D.太阳系、银河系、河外星系、地月系

2.作为地月系的中心天体——地球,在宇宙的位置可以描述为( )

①是太阳系中距离太阳第三近的行星 ②是太阳系中的一颗巨行星

③与太阳系中的金星、火星相邻 ④是一颗有生命存在的行星

A.①④ B.①③C.②③D.②④

我国“天问一号”火星探测器的成功发射,标志着我国自主开展行星探测迈出了第一步。以地球的数据为1,如下图为火星的数据,据此完成下面小题。

3.“天问一号”探测器一旦进入火星轨道,便脱离了( )

A.地月系 B.太阳系C.河外星系 D.总星系

4.推测火星大气层比地球稀薄的原因是( )

A.自转速度更快 B.四季更替轮回

C.表面温度更高 D.质量与体积小

电影《流浪地球》讲述了在不久的将来太阳即将毁灭,人类开启“流浪地球”计划。该计划分为三步:第一步,中止地球自转;第二步,将地球推入木星轨道,弹射出太阳系;第三步,地球泊入比邻星系统到达新家园。根据材料完成题。

5. “流浪地球”计划第一步的成功实施,地球上存在生命的条件将发生巨大变化的是( )

A. 安全的宇宙环境B. 适中的日地距离C. 适宜的温度条件D. 稳定的太阳光照

6 有人称木星为“地球的盾牌”,保护地球生命。你认为较合理的解释是( )

A. 体积、质量巨大,吸引部分可能撞向地球的小天体

B. 距离太阳更近,削弱了太阳射向地球的紫外线辐射

C. 公转方向与地球一致,构成了安全稳定的宇宙环境

D. 公转轨道在地球与小行星带之间,阻挡小行星撞击

7. 地球在流浪过程中依次经过的天体运行轨道是( )

A. 水星、金星、火星、木星B. 金星、木星、火星、天王星

C. 火星、木星、土星、天王星D. 木星、土星、海王星、天王星

太阳辐射对地球表面许多地理现象和过程有着重要影响,对人类的生存与发展意义重大。据此完成下面小题。

8. 下列地理现象的形成与太阳辐射有关的是( )

①火山爆发 ②大气环流 ③水循环 ④板块运动 ⑤天然气形成

A. ①②③B. ②③⑤

C. ①③④D. ②④⑤

9. 太阳辐射的主要作用是( )

①促进地球上水、大气运动和生物活动、变化的主要动力 ②产生“磁暴”现象的原动力

③人类生产、生活的主要能量来源 ④太阳内部核反应的能量来源

A. ①②B. ③④

C. ①③D. ②④

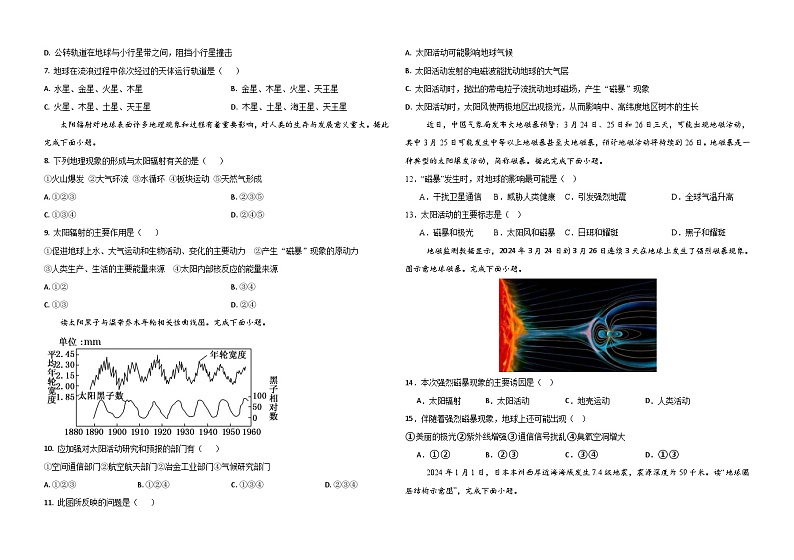

读太阳黑子与温带乔木年轮相关性曲线图。完成下面小题。

10. 应加强对太阳活动研究和预报的部门有( )

①空间通信部门②航空航天部门②冶金工业部门④气候研究部门

A. ①②③B. ①②④C. ①③④D. ②③④

11. 此图所反映的问题是( )

A. 太阳活动可能影响地球气候

B. 太阳活动发射的电磁波能扰动地球的大气层

C. 太阳活动时,抛出的带电粒子流扰动地球磁场,产生“磁暴”现象

D. 太阳活动时,太阳风使两极地区出现极光,从而影响中、高纬度地区树木的生长

近日,中国气象局发布大地磁暴预警:3月24日、25日和26日三天,可能出现地磁活动,其中3月25日可能发生中等以上地磁暴甚至大地磁暴,预计地磁活动将持续到26日。地磁暴是一种典型的太阳爆发活动,简称磁暴。据此完成下面小题。

12.“磁暴”发生时,对地球的影响最可能是( )

A.干扰卫星通信B.威胁人类健康C.引发强烈地震D.全球气温升高

13.太阳活动的主要标志是( )

A.磁暴和极光B.太阳风和磁暴C.日珥和耀斑D.黑子和耀斑

地磁监测数据显示,2024年3月24日到3月26日连续3天在地球上发生了强烈磁暴现象。图示意地球磁暴。完成下面小题。

14.本次强烈磁暴现象的主要诱因是( )

A.太阳辐射B.太阳活动C.地壳运动D.人类活动

15.伴随着强烈磁暴现象,地球上还可能出现( )

①美丽的极光②紫外线增强③通信信号扰乱④臭氧空洞增大

A.①②B.②③C.③④D.①③

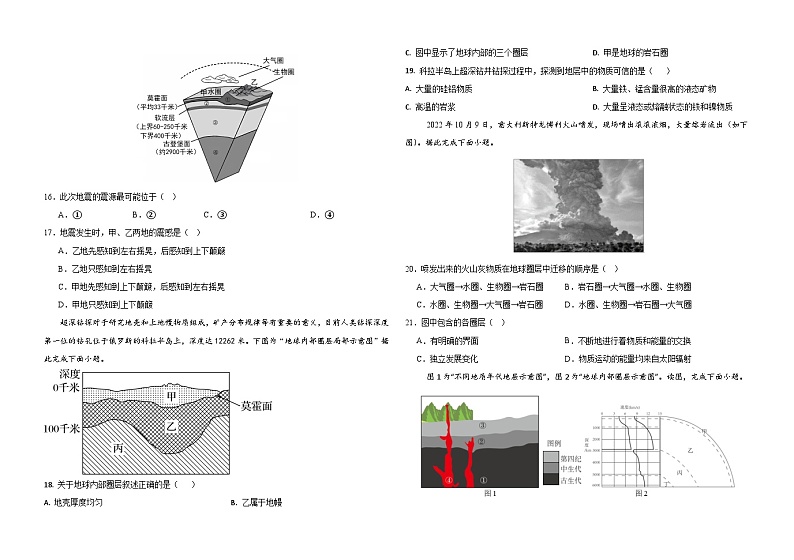

2024年1月1日,日本本州西岸近海海域发生7.4级地震,震源深度为59千米。读“地球圈层结构示意图”,完成下面小题。

16.此次地震的震源最可能位于( )

A.①B.② C.③D.④

17.地震发生时,甲、乙两地的震感是( )

A.乙地先感知到左右摇晃,后感知到上下颠簸

B.乙地只感知到左右摇晃

C.甲地先感知到上下颠簸,后感知到左右摇晃

D.甲地只感知到上下颠簸

超深钻探对于研究地壳和上地幔物质组成,矿产分布规律等有重要的意义,目前人类钻探深度第一位的钻孔位于俄罗斯的科拉半岛上,深度达12262米。下图为“地球内部圈层局部示意图”据此完成下面小题。

18. 关于地球内部圈层叙述正确的是( )

A. 地壳厚度均匀B. 乙属于地幔

C. 图中显示了地球内部的三个圈层D. 甲是地球的岩石圈

19. 科拉半岛上超深钻井钻探过程中,探测到地层中的物质可信的是( )

A. 大量的硅铝物质B. 大量铁、锰含量很高的液态矿物

C. 高温的岩浆D. 大量呈液态或熔融状态的铁和镍物质

2022年10月9日,意大利斯特龙博利火山喷发,现场喷出滚滚浓烟,大量熔岩流出(如下图)。据此完成下面小题。

20.喷发出来的火山灰物质在地球圈层中迁移的顺序是( )

A.大气圈→水圈、生物圈→岩石圈B.岩石圈→大气圈→水圈、生物圈

C.水圈、生物圈→大气圈→岩石圈D.水圈、生物圈→岩石圈→大气圈

21.图中包含的各圈层( )

A.有明确的界面B.不断地进行着物质和能量的交换

C.独立发展变化D.物质运动的能量均来自太阳辐射

图1为“不同地质年代地层示意图”,图2为“地球内部圈层示意图”。读图,完成下面小题。

22.有可能找到大量三叶虫化石的地层是( )

A.①B.②C.③D.④

23.④的物质发源于右图中的( )

A.甲B.乙C.丙D.丁

24.地层中的煤炭,其根本能量来源于( )

A.火山喷发B.地壳运动C.太阳辐射D.太阳活动

下图为地球各圈层的物质循环示意图,字母a、b、c、d代表地球的四个圈层。读图,完成下题。

25.范仲淹有词曰“碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。”词中涉及的地球圈层有( )

A.abB.cdC.abdD.abcd

化石是存留在地层中的古生物遗体或遗迹。下左图甲为恐龙化石,乙为三叶虫化石,下右图为地质年代表(部分)示意图。读图,完成下面小题。

26. 下列关于图示化石的判断,正确的是( )

A. 甲生物主要在海洋活动B. 乙生物主要在陆地活动

C. 甲、乙生物都生活在暖湿时期D. 甲生物出现时间晚于乙生物

27. 研究古生物化石有助于( )

①研究气候变化②研究海陆变迁③研究生命进化过程④研究地球的起源

A. ①②③B. ①②④C. ①③④D. ②③④

北京市门头沟区灰峪村被称为“化石村”。在一次科学体验活动中,同学们在村后山坡的地层中采集到了古生代晚期的蕨类植物轮叶化石(下图所示)。据此,完成下面小题。

28. 灰峪村含有轮叶化石的岩层( )

①具有明显的层理构造 ②含有哺乳动物的化石

③是由生物遗体形成的 ④能记录地球演化历史

A. ①②B. ①③C. ③④D. ①④

29. 该地层形成时门头沟区的古地理环境最可能是( )

A. 湿冷的草原地区 B. 温暖洁净的浅海 C. 温暖的湖滨环境 D. 干旱的陆地环境

2023年10月,由中国科学院古脊椎动物研究所和西双版纳热带植物园组成的古生物分队在青藏高原卓奥友峰地区距今2.2亿年的三叠纪晚期地层中发现了鲨鱼化石(左图),为当时的6级海洋生态链补上第二级缺环。右图为地质年代示意图。完成下面小题。

30. 距今2.2亿年的三叠纪晚期,卓奥友峰地区的地理环境为( )

A. 湿润的森林环境 B. 温暖的海洋环境 C. 干燥的沙漠环境 D. 寒冷的草原环境

31. 该物种生存年代最繁盛的生物是( )

A 藻类 B. 爬行类 C. 哺乳类 D. 海洋无脊椎动物

人们通常称地层和化石为记录地球历史的“书页”和“文字”,研究地层和化石可以读懂地球的历史,探求生命发展的规律。下图为“甲、乙两地岩层分布示意图”。据此完成下面小题。

32. 关于两地各地层形成时间描述正确的是( )

A. F、Y可能形成于同一时期B. G地层形成时期联合古陆形成

C. F地层可能形成于晚古生代D. B、W不可能形成于同一时期

33. F地层形成的地质时代( )

A. 蕨类植物繁盛B. 联合古陆解体

C. 高大山脉形成D. 是主要成煤期

下图为河流地貌示意图,读图完成下面小题。

34. 图示河流地貌形成原因,主要是( )

A. 流水侵蚀和堆积作用 B. 风力搬运作用 C. 流水溶蚀作用 D. 风化作用

35. 图乙所示地形剖面对应图甲中的( )

A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ①④

青海湖北岸发育有许多冲积扇,沙柳河(落差1500米、长度105.8千米、流域面积1442平方千米)和泉吉河(落差1108米、长度65千米、流域面积567平方千米)形成的冲积扇最典型。下图示意青海湖北岸冲积扇分布。据此完成下面小题。

36. 由M到N沉积物平均粒径的变化趋势是( )

A. B.

C. D.

37. 与泉吉河相比,沙柳河冲积扇面积大的原因是( )

A. 植被覆盖率低,碎屑物质多B. 流域面积广,搬运能力较弱

C. 河流径流量大,携带泥沙多D. 年降水量丰富,河流汛期长

莫尔格勒河发源于内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗境内,号称“天下第一曲水”。物极必反,河流“弯”到极限就会“裁弯取直”,图中断续的积水河道和有植被覆盖的“隐形”河道,是“裁弯”时留下的痕迹。据此完成小题。

38.莫尔格勒河河曲主要形成于( )

A.河流出山口B.河流的入海口C.河流中下游D.河流上游

39.河流“裁弯取直”,易形成( )

A.冲积扇B.牛轭湖C.冲积平原D.三角洲

40.发生“裁弯取直”后的河流( )

A.长度增长B.通航能力减弱C.流速减慢D.洪涝灾害减轻

第Ⅱ卷

41.阅读图文材料,完成下列要求。(12分)

分析地震波波速的变化可以了解地球及月球内部的圈层构造。图1和图2分别示意地球内部地震波传播速度变化和月壳与月幔地震波传播速度变化。

(1)分别说明图中X和甲所表示的地理含义。(4分)

(2)简述地震波在穿过X界面时,横波和纵波的变化特征。(4分)

(3)比较地震波在地壳、地幔和在月壳、月幔的传播速度的相同点。(4分)

42.读图,完成下列问题。(8分)

若河流流出山口,则在山口处常形成的地貌是 ,对应 (图甲或图乙);

若河流注入海洋,则在入海口处形成的地貌是 ,对应 (图甲或图乙)。

以上两种地貌都属于河流 (填沉积或侵蚀)地貌。(5分,每空1分)

图甲所示地貌的沉积物从扇顶到扇缘,地面坡度逐渐 ,堆积物颗粒由

到 。(3分,每空1分)

请将答题卡撕下,交卷时只交答题卡

高一地理段考答题卡

姓名_______________ 班级_______________考号_______________

41.(1)X ________________________ 甲________________________

(2) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(3) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(1)_____________ _____________ _____________ _____________

_____________

(2)_____________ _____________ _____________

高一地理段考参考答案

【答案】1.C 2.B【解析】1.读图可知,丁中有地球,且为中心天体,故为地月系;地球公转轨道位于丙系统中,故丙为太阳系;太阳系位于银河系当中,故乙为银河系;可观测宇宙包括银河系,故甲为可观测宇宙。C正确,ABD错误。故选C。

2.按照离太阳的距离从近到远,八大行星依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星,地球是太阳系中距离太阳第三近的行星,①正确。地球是太阳系中的一颗类地行星,②错误。地球与太阳系中的金星、火星相邻,③正确。地球是一颗有生命存在的行星,但这不是位置的描述,④错误。故选B。

【答案】3.A 4.D【解析】3.材料中天问一号”火星探测器大约需要经过7个月的飞行抵达火星”,说明天问一号"火星探测器一旦进入火星轨道,便脱离地月系,A正确:但它会围绕火星运动,成为火星的卫星,仍在太阳系和总星系,BD错误;一开始就不属于河外星系,一直在银河系中,所以C错误。故选A。

4.由材料比较,火星的质量、体积比地球小很多。质量、体积较小的天体,没有足够的引力,大气容易溢出,因此火星大气层比地球稀薄,D正确;自转速度、四季更替轮回、表面温度都对大气密度影响较小,ABC错误。故选D。

【答案】5. C 6. A 7. C【解析】【5题详解】“流浪地球”计划第一步的成功实施只是中止了地球的自转,而地球的公转以及轨道未改变,日地距离也没有改变,可知其安全的宇宙环境以及稳定的太阳光照并未改变,地球如果停止了自转,昼夜更替的周期是一年,处于白昼的半球温度会变得很高,而处于黑夜的半球温度会变得很低,“流浪地球”计划第一步的成功实施,适宜的温度条件将会发生巨大的变化,C正确,ABD错误。故选C。

【6题详解】木星体积、质量巨大,可吸引部分可能撞上地球的小天体,保护地球不被撞击,被称为“地球的盾牌”,A正确。木星是地外行星,距离太阳较远,B错误;公转方向与地球一致,但这与木星为“地球的盾牌”的关系不大,八大行星都与地球公转方向一致,C错误;公转轨道在小行星带之外,不能阻挡小行星撞击,D错误;故选A。

【7题详解】太阳系自内向外依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星,共8大行星。地球流浪至比邻星需要远离太阳,自内向外运行,因此要经过火星、木星、土星、天王星、海王星运行轨道,C正确。水星、金星位于地球运行轨道内侧,不会经过,AB错误。地球向外运行首先经过的是火星轨道,其次才是木星轨道,D错误。故选C。

【点睛】地球有生命的条件:地球所处的宇宙环境很安全和稳定的太阳光照。地球具有适宜的温度条件。地球具有适合生物生存的大气条件。地球上有液态水。

【答案】8. B 9. C【解析】【8题详解】①火山喷发和④板块运动是地球内力的影响;②大气环流、③水循环、⑤天然气的形成与太阳辐射有关。所以B②③⑤正确,ACD错误。故选B。

【9题详解】太阳直接为地表提供光能和热能,维持地表温度,为生物繁衍生长、大气、水体运动提供能量,①正确;产生“磁暴”现象的原动力是太阳活动,②不正确;太阳辐射是人类生产、生活的主要能量来源,③正确;太阳内部的核聚变反应是太阳辐射能量的源泉,④不正确;故选C。

【点睛】太阳辐射,是指太阳以电磁波的形式向外传递能量,太阳向宇宙空间发射的电磁波和粒子流。太阳辐射所传递的能量,称为太阳辐射能。地球所接收到的太阳辐射能量虽然仅为太阳向宇宙空间放射的总辐射能量的二十二亿分之一,但却是地球大气运动的主要能量源泉,也是地球光热能的主要来源。太阳是地球上光和热的源泉,它的一举一动,都会对地球产生各种各样的影响。

【答案】10. B 11. A【解析】【10题详解】应加强对太阳活动研究和预报的部门有空间通信部门、航天部门,太阳活动的耀斑会影响无线电短波通讯,①②正确;不会影响冶金工业部门生产活动,③错误;黑子活动影响降水,与气候研究部门有关,④正确。故选B。

【11题详解】读图可知,树木平均年轮的宽度与温度和降水有关,太阳黑子相对数量与温带乔木平均年轮宽度具有相关性,说明太阳活动能影响地球气候,A正确;太阳活动发射的电磁波会干扰地球的电离层,使无线电短波通信受到干扰,B错误;太阳活动时,抛出的带电粒子流扰动地球磁场,产生“磁暴”现象 ,与此图反映的信息无关,C错误;太阳活动时,太阳风使两极地区出现极光,极光不会影响中、高纬度地区树木的生长,D错误。故选A。

【点睛】太阳活动对地球的影响:1、影响气候:黑子数增多→太阳活动强烈→地区降水量年际变化→影响气候;2、扰乱地球上空电离层,影响无线电短波通信:耀斑爆发→电磁波进入电离层→电离层扰动→干扰无线电短波通信;3、扰动地球的磁场(磁暴):磁针不能正确指示方向;4、产生极光:太阳活动强烈→高能带电粒子→冲进两极高空→同稀薄大气摩擦→产生极光;5、干扰电子设备,威胁太空中宇航器的安全。

【答案】12.A 13.D【解析】12.“磁暴”发生时,耀斑爆发时发射的物质会干扰电离层,从而干扰穿过其中的卫星通信信号,A正确;对人类健康、地震发生及全球气温升高影响不大,BCD错误。故选A。

13.联系已学可知,太阳活动的主要标志是黑子和耀斑,黑子是太阳活动强弱的标志,而耀斑是太阳活动最激烈的显示,D正确,ABC错误。故选D。

【答案】14.B 15.D【解析】14.磁暴现象的主要诱因是太阳活动,太阳活动增强,会扰动地球磁场,引发磁暴现象,B正确;太阳辐射、地壳运动、 人类活动不会引起磁暴现象,ACD错误。故选B。

15.伴随着强烈磁暴现象,说明太阳活动增强,高纬度地区出现极光现象,①正确;紫外线增强主要受太阳辐射影响,②错误;太阳活动会破坏电离层,通信信号扰乱,③正确;臭氧空洞增大主要受人类活动(排放氟利昂等)影响,④错误,D正确,ABC错误。故选D。

【答案】16.B 17.D 【解析】16.结合所学知识,莫霍面是地壳和地幔的分界面,古登堡面是地幔和地核的分界面,因此图中①为地壳,②和③在莫霍面和古登堡面之间属于地幔,②为软流层以上的地幔,③为软流层以下的地幔,④为地核。地壳分为大陆地壳和海洋地壳,地壳平均厚度33千米,大陆地壳平均厚度39—41千米,海洋地壳平均5—10千米。由材料可知,本次地震发生在海洋上,震源深度为59千米,震源位于②上地幔处,B正确,排除ACD;故选B。

17.地震波分为纵波和横波,纵波传播速度快,可以在固体、液体和气体中传播;横波传播速度慢,只能在固体中传播。地震波中横波表现为左右摇晃,纵波表现为上下颠簸,由图可知,甲位于海洋,乙在陆地上,因此甲地只能纵波传播,只感知到上下颠簸,C错误,D正确;乙地横波、纵波都可以传播,纵波传播快,因此乙地先感知到上下颠簸,后感知到左右摇晃,AB错误;故选D。

【答案】18. B 19. A【解析】【18题详解】根据所学知识,地幔介于莫霍面和古登堡面之间,深度为地下30千米--2900千米,乙属于上地幔部分,B正确;地壳厚度不匀,陆地大于海洋,A错误;地球内部被划分为地壳、地幔和地核三个圈层,甲位于地壳,乙丙位于地幔,图中只包括了地壳和地幔两个圈层,C错误;岩石圈是由地壳和软流层以上的上地幔顶部坚硬岩石组成的圈层,甲位于地壳,乙位于上地幔,甲和乙层顶部构成了地球的岩石圈,D错误。故选B。

【19题详解】据材料可知,科拉超深井钻探深度约为地下12千米,而陆地地壳的平均深度为39-41千米,钻井钻探过程中探测到地层中的物质在地壳中,矿物是地壳中的基本单元,故可能有大量的硅铝物质,A正确;由于地下12千米处位于地壳,位于地壳中的铁、锰矿物不会呈现液态,B错误;岩浆位于上地幔上部的软流层中,软流层大约位于地下80km以下,C错误;大量呈液态或熔融状态的铁和镍物质应位于地球的外核,约为2900km以下,D错误。故选A。

【点睛】莫霍界面以上为地壳,莫霍界面以下到古登堡界面为地幔;一般认为地幔上部的软流层为岩浆的发源地。

【答案】20.A 21.B【解析】20.读图联系已学可知,喷发出来的火山灰物质首先进入大气圈,外力沉积沉淀于地表土壤,溶解于水体中(水圈),而后被植被(生物圈)吸收,后归还给地表,低洼处沉积固结成岩形成沉积岩(岩石圈),迁移顺序依次为大气圈→水圈、生物圈→岩石圈,A正确,BCD错误。故选A。

21.由已学可知,图中包含大气圈、水圈、生物圈、岩石圈,相互融合,界面模糊,A错误;各圈层之间不断地进行着物质和能量的交换,B正确;各圈层相互联系、相互作用,C错误;岩石圈地壳运动的能量主要来源于地球内能的释放,D错误。故选B。

【答案】22.A 23.B 24.C【解析】22.三叶虫位于古生代,根据图例,图中①层为古生代,A正确;②③晚于古生代,BC错误;④表示岩浆活动,岩浆活动穿过了中生代与第四纪,晚于第四纪,D错误。故选A。

23.④表示岩浆活动,岩浆活动中的岩浆来源于软流层,软流层位于地幔,结合所学,甲为地壳,乙为地幔并未外地核,丁为内地核,B正确ACD错误。故选B。

24.煤,是远古植物遗骸,埋在地层下,经过地壳隔绝空气的压力和温度条件下作用,产生的碳化化石矿物,从根本上来看煤炭的能量来源于太阳辐射,而并非太阳活动,C正确D错误。火山喷发、地壳运动能量来源于地球内部的能量,不是煤炭的能量来源,AB错误。故选C。

25【答案】D【详解】由上题可知,a向b蒸发水汽,a为水圈,b为大气圈;水圈向c渗透水,则c为岩石圈;d向大气圈供氧,d为生物圈,词中描写了地球的外部圈层结构,“碧云天”为大气圈,“黄叶地”为生物圈和岩石圈,“秋色连波,波上寒烟翠”为水圈,D正确,ABC 错误。所以选D。

【答案】26. D 27. A【解析】【26题详解】根据所学知识,甲图为恐龙化石,恐龙活跃于中生代,生活在陆地上,乙图为三叶虫化石,三叶虫主要活跃于古生代,生活在海洋中,AB选项错误;从图中来看,中生代时期暖干为主,C错误;明显恐龙要晚于三叶虫,D正确。故选D。

【27题详解】研究古生物化石可以有助于研究地球气候的演化、研究海陆变迁、研究生命的进化过程等,但和研究地球起源无关,因为地球起源之初几乎没有古生物存在,①②③正确,④错误。故选A。

【点睛】地质年代是指地壳上不同时期的岩石和地层,在形成过程中的时间(年龄)和顺序。其中时间表述单位包括宙、代、纪、世、期、时,地层表述单位包括宇、界、系、统、阶、带。不同地质时代,自然地理特征出现明显不同,影响不同生物演化。

【答案】28. D 29. C【解析】【28题详解】含有轮叶化石的岩石属于沉积岩,沉积岩具有层理构造,能够记录地球的演化历史,①④正确;轮叶属于古生代晚期的蕨类植物,故含有轮叶化石的岩层属于古生代晚期,哺乳动物主要出现在新生代,②错误;化石是生物的遗体形成的,题干问的是岩层,③错误。因此,ABC错误,D正确,故选D。

【29题详解】轮叶是古生代晚期的蕨类植物,主要生长在陆地环境,据此可排除B项;温暖、湿润的环境应更适宜蕨类植物的生长。因此,轮叶化石形成时,门头沟区所在地的地理环境最可能是温暖的湖滨环境,适宜蕨类植物生长,C正确,湿冷的草原地区,以草类为主,蕨类植物分布应较少,A错;干旱的陆地环境,蕨类植物生长稀少,形成化石的可能性小,D错误。故选C。

【点睛】生物演化史中,动物界发展阶段:元古代为动物孕育、萌芽和发展的初期阶段;古生代寒武纪、奥陶纪、志留纪为海生无脊椎动物时代;古生代泥盆纪为鱼类时代;古生代石炭纪和二叠纪为两栖动物时代;中生代三叠纪、侏罗纪、白垩纪为爬行动物时代;新生代第三纪为哺乳动物时代;新生代第四纪为人类时代。植物界发展阶段:元古代至古生代奥陶纪为海生藻类时代;古生代志留纪至石炭纪为陆上孢子植物时代;古生代二叠纪至中生代侏罗纪为裸子植物时代;中生代白垩纪以来为被子植物时代。

【答案】30. B 31. B【解析】【30题详解】由材料可知,在青藏高原卓奥友峰地区距今2.2亿年的三叠纪晚期地层中发现了鲨鱼化石,说明此时该地最可能是温暖的海洋环境。故选B。

【31题详解】距今2.2亿年的三叠纪晚期属于中生代,爬行动物统治地球,B正确;藻类与海洋无脊椎动物出现在古生代,AD错误;哺乳类繁盛在新生代,C错误;故选B。

【点睛】中生代是显生宙的三个地质时代之一,可分为三叠纪、侏罗纪和白垩纪三个纪。中生代时,爬行动物如恐龙类、色龙类、翼龙类等空前繁盛,故有爬行动物时代之称,或称恐龙时代。中生代时裸子植物空前繁盛,有的高达数十米,到了中生代末期被子植物才逐渐繁盛。今天的煤炭石油绝大部分是中生代时期的裸子植物埋藏在地下形成的。

【答案】32. A 33. D【解析】【32题详解】据图示可知F地层和Y地层所包含的生物化石类型完全一致,这说明F、Y可能形成于同一时期,A正确;G岩层中有哺乳类动物化石,应是在新生代,而联合古陆形成于古生代,B错误;F地层内含有恐龙足迹化石,这说明该地质时期爬行动物盛行,应为中生代,C错误;B、W所包含的生物化石类型完全一致,这说明B、W可能形成于同一时期,D错误。故选A。

【33题详解】据图示可知F地层内含有恐龙足迹化石,这说明该地质时期爬行动物盛行,应为中生代,中生代对应繁盛的植物是裸子植物,蕨类植物繁盛于古生代,A错误;联合古陆开始解体于中生代,完全解体于新生代,B错误;高大山脉形成是在新生代,C错误;中生代裸子植物繁茂,是一个重要的造煤时期,D正确。故选D。

【点睛】生物进化与环境演变简史中的三条线索:1、地质年代变化:太古宙→元古宙→古生代→中生代→新生代。2、动物演化:动物孕育、萌芽和发展的初期阶段→海洋无脊椎动物时代→鱼类时代→两栖动物时代→爬行动物时代→哺乳动物时代→人类时代。3、植物演化:海生藻类时代→陆上孢子植物时代→裸子植物时代→被子植物时代。

【答案】34. A 35. C【解析】【分析】本题考查河流地貌的特征。曲流,凹岸侵蚀、凸岸堆积,其地貌是流水侵蚀和堆积作用形成的。图乙河床T岸陡,是侵蚀形成的对应的是凹岸,P岸缓,是堆积岸对应的是凸岸;①③连线符合。

【34题详解】图示可流是曲流,凹岸侵蚀、凸岸堆积,其地貌是流水侵蚀和堆积作用形成的;风力搬运的是沙石,流水溶蚀作用形成喀斯特地貌、风化作用是对岩石的破坏,图示地貌与风力搬运、流水溶蚀、风化作用无关。选A正确。

【35题详解】图乙河床T岸陡,是侵蚀形成的对应的是凹岸,P岸缓,是堆积岸对应的是凸岸;①③连线符合;②④连线不符合凹凸岸的特征。选C正确。

【答案】36. A 37. C【解析】【36题详解】根据所学知识可知,冲积扇是流水沉积作用形成的,沉积物随着流水来到河流的出山口处,随着地势变缓、水流流速减慢,颗粒大的先沉积,颗粒小的后沉积。由图可知M地势高、N地势低,由M到N沉积物平均粒径由大变小,故选A。

【37题详解】据材料可知,与泉吉河相比,沙柳河流域面积广,河流径流量大,落差大,对地表的侵蚀能力强,携带沉积物多,冲积扇面积大,B错误,C正确;沙柳河与泉吉河所处流域植被和气候差异较小,河流汛期长短差别也较小,AD错误。故选C。

【点睛】冲积扇是河流出山口处的扇形堆积体。当河流流出谷口时,摆脱了侧向约束,其携带物质便铺散沉积下来。冲积扇平面上呈扇形,扇顶伸向谷口;立体上大致呈半埋藏的锥形。

【答案】38.C 39.B 40.D【解析】38.在河流中下游,地势平缓,河岸对河流束缚作用小,河道蜿蜒曲折形成呈“S”形弯曲的河道,即河曲,C正确;河流出山口形成的是冲积扇或洪积扇,河流入海口形成的是三角洲,河流上游多形成“V”型谷,ABD错误。故选C。

39.洪水泛滥时,河水可能冲断河曲的颈部,河流自然裁弯取直,使弯曲部分与河道分离,形成牛轭湖,B正确。河流出山口形成的是冲积扇,冲积平原是由河流沉积作用形成的平原地貌,河流入海(湖)口形成的是三角洲,这三处地貌类型均与图示景观不符,ACD错误。故选B。

40.存在河曲的河段,由于河道弯曲,排水不畅,而河曲被裁弯取直后,河道变短,河流排水更为通畅,河流流速增加,洪涝灾害减少,通航能力增强,D正确,ABC错误。故选D。

【答案】(1)①表示地壳和地幔,X表示古登堡界面,甲表示横波。

(2)横波突然消失;纵波传播速度突然下降。

(3)同:纵波速度都始终大于横波速度;横波、纵波都可以穿过地壳、地幔和月壳、月幔。

异:纵波、横波在月壳和月幔的传播速度小于在地壳和地幔的传播速度;地震波在地幔中的传播速度变化较大,而在月幔中的传播速度比较稳定。

【分析】本题以地球内部地震波传播速度变化和月壳与月幔地震波传播速度变化示意图为背景,设置3小题,涉及地震波的大小、变化等知识,考查学生获取解读信息、调动运用知识的能力,体现区域认知、综合思维的学科素养。

41.【详解】(1)读图可知:横坐标表示深度,越往右越深,左边纵坐标表示速度,越往上速度越快;X界面大约位于地下2900千米处,纵波始终大于横波;在X界面,纵波速度突然下降,横波完全消失。可以判断X界面为古登堡界面;①表示地壳和地幔。读图2,甲始终小于乙,可知甲为横波。

(2)读横坐标可知,X界面对应的深度约为2900KM,对应纵坐标表示速度,越往下速度越小,由图可知:地震波在穿过X界面时,纵波传播速度突然下降。横波突然消失。

(3)可以从速度大小、变化快慢、通过的圈层来比较相同点和不同点。对比图1、图2,相同点有:纵波速度都始终大于横波速度;横波、纵波都可以穿过地壳、地幔和月壳、月幔。不同点:纵波、横波在月壳和月幔的传播速度小于在地壳和地幔的传播速度;地震波在地幔中的传播速度变化较大,而在月幔中的传播速度比较稳定。

42【答案】(1) 冲积扇 图甲 三角洲 图乙 沉积(5分)

(2) 降低 粗 细 (3分)

【详解】(1)河流流经山区,流速较快,侵蚀搬运能力强,携带大量泥沙,当河流流出山口,河道展宽,流速减慢,携带的泥沙沉积,形成以出山口为顶点的扇状堆积体,称为冲积扇,对应图甲。当河流注入海洋,因水下坡度减缓,加上海水的顶托作用,流速减慢,泥沙沉积,形成三角洲,对应图乙。冲积扇和三角洲地貌均属于河流沉积(堆积)地貌。

(2)图甲所示地貌为冲积扇,是流水在搬运过程中,由于地面坡度逐渐降低,流速减缓,搬运作用越来越小,沉积形成的,沉积物从扇顶到扇缘地面坡度逐渐降低,堆积物颗粒由粗到细。

相关试卷

这是一份湖南省衡阳市衡阳县部分学校2024-2025学年高一上学期第一次月考地理试题(B卷),共12页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

这是一份河北省邯郸市部分学校2024-2025学年高一上学期10月月考地理试题,共15页。试卷主要包含了本卷主要考查内容,图中地貌形成最早的是等内容,欢迎下载使用。

这是一份河北省部分学校联考2024-2025学年高二上学期10月月考地理试题(无答案),共5页。试卷主要包含了本试卷主要考试内容,本次航班到站当日,人们发现,该地理兴趣小组立杆测影的位置为,花岗岩的特征是,花岗岩形成的主要地质作用过程是,花岗岩变质后可直接形成等内容,欢迎下载使用。