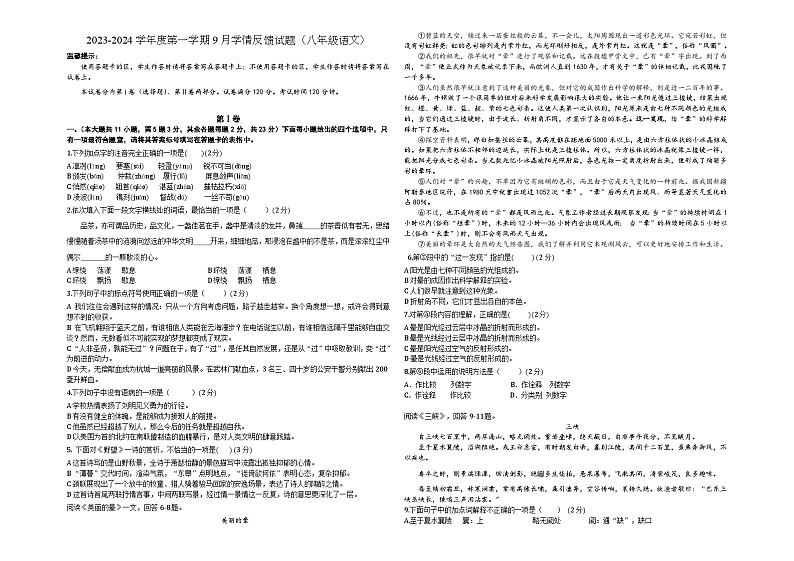

天津市东丽区英华学校2023-2024学年八年级上学期9月月考语文试题

展开使用答题卡的区,学生作答时请将答案写在答题卡上;不使用答题卡的区,学生作答时请将答案写在试卷上。

本试卷分为第I卷(选择题)、第Ⅱ卷两部分。试卷满分120分。考试时间120分钟。

第Ⅰ卷

一、(本大题共11小题,第5题3分,其余各题每题2分,共23分)下面每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题意,请将其答案标号填写在答题卡的表格中。

1.下列加点字的注音完全正确的一项是( )(2分)

A凛冽(lǐng) 要塞(sài) 轻盈(yínɡ) 锐不可当(dǎng)

B颁发(bān) 仲裁(zhòng) 履行(lǚ) 屏息敛声(liǎn)

C悄然(qiā) 翘首(qiá) 湛蓝(zhàn) 摧枯拉朽(xiǔ)

D凌波(lín) 镌刻(juān) 督战(dū) 一丝不苟(gǒu)

2.依次填入下面一段文字横线处的词语,最恰当的一项是( )(2分)

品茶,亦可谓品历史,品文化,一盏佳茗在手,盏中是清淡的龙井,鼻端 的茶香似有若无,思绪慢慢随着汤茶中的涟漪向悠远的中华文明 开来,细细地品,那浸泡在盏中的不是茶,而是滚滚红尘中偶尔 的一颗散淡的心。

A缭绕 荡漾 歇息 B环绕 荡漾 栖息

C环绕 飘扬 歇息 D缭绕 飘扬 栖息

3.下列句子中的标点符号使用正确的一项是( )(2分)

A 我们往往会遇到这样的情况:只从一个方向考虑问题,路子越走越窄。换个角度想一想,或许会得到意想不到的收获。

B 在飞机翱翔于蓝天之前,有谁相信人类能在云海漫步?在电话诞生以前,有谁相信远隔千里能够自由交谈?然而,无数看似不可能实现的梦想都变成了现实。

C “人非圣贤,孰能无过”?问题在于,有了“过”,是任其自然发展,还是从“过”中吸取教训,变“过”为前进的动力。

D今天,无偿献血成为杭城一道亮丽的风景。在武林门献血点,3名三、四十岁的公安干警分别献出200毫升鲜血。

4.下列句子中没有语病的一项是( )(2分)

A学校热情表扬了刘明见义勇为的行径。

B有没有健全的体魄,是能够成为接班人的前提。

C他虽然已经超越了别人,那么今后的任务就是超越自我。

D以美国为首的北约在南联盟制造的血腥暴行,是对人类文明的肆意践踏。

5. 下面对《野望》一诗的赏析,不恰当的一项是( ) (3分)

A这首诗写的是山野秋景,全诗于萧瑟怡静的景色描写中流露出孤独抑郁的心情。

B “薄暮”交代时间,渲染气氛,“东皋”点明地点,“徙倚欲何依”表明心态,复杂抑郁。

C颈联展现出了一个放牛的牧童、猎人骑着骏马回家的安逸场景,表达了诗人的陶醉之情。

D这首诗首尾两联抒情言事,中间两联写景,经过情一景情这一反复,诗的意思更深化了一层。

阅读《美丽的晕》一文,回答6-8题。

美丽的晕

①碧蓝的天空,铺过来一层蚕丝般的云幕,不一会儿,太阳周围现出一道彩色光环。它宛若彩虹,但没有彩虹鲜亮;虹的色彩排列是内紫外红,而光环刚好相反,是外紫内红。这就是“晕”,俗称“风圈”。

②我们的祖先,很早就对“晕”进行了观察和记载。远在殷墟甲骨文中,已有“晕”字出现。到了西周,“晕”便正式作为天象被记录下来,而欧洲人直到1630年,才有关于“晕”的详细记载,比我国晚了一千多年。

③人们虽然很早就注意到了这种美丽的光象,但对它的成因作出科学的解释,则是近一二百年的事。1666年,牛顿做了一个很简单的但对后来科学发展影响很大的实验。他让一束阳光透过三棱镜,结果出现红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的七色彩条。这使人类第一次认识到,阳光原来是由七种不同颜色的光组成的,当它们通过三棱镜时,由于波长、折射角不同,才显示了各自的本色。这一发现,给“晕”的科学解释打下了基础。

④探空资料表明,那白如蚕丝的云幕,其高度都在距地面5000米以上,是由六方柱体状的小冰晶组成的。如果把六方柱体不相邻的边延长,实际上就是三棱柱体。所以,六方柱体状的冰晶就像三棱镜一样,能把阳光分成七色彩条。当无数兆亿小冰晶被阳光照射后,各色光按一定角度折射出来,便形成了绚丽多彩的晕环。

⑤人们对“晕”的兴趣,不单因为它有斑斓的色彩,而且由于它是天气变化的一种前兆。据我国新疆阿勒泰地区统计,在1980天中就曾出现过1052次“晕”,“晕”后两天内出现风、雨等显著天气变化的占80%。

⑥不过,也不是所有的“晕”都是风雨之兆。气象工作者经过长期观察发现:当“晕”的持续时间在1小时以内(俗称“短晕”)时,未来的12小时—36小时内会出现风或雨; 当“晕”的持续时间在5小时以上(俗称“长晕”)时,则不会有风雨天气出现。

⑦美丽的晕环是大自然的天气预告图,我们了解并利用它来观测风云,可以更好地安排工作和生活。

6.第③段中的“这一发现”指的是( ) (2分)

A阳光是由七种不同颜色的光组成的。

B对晕的成因作出科学解释的实验。

C人们很早就注意到这种光象。

D折射角不同,它们才显出各自的本色。

7.对第④段内容的理解,正确的是( )(2分)

A晕是阳光经过云层中冰晶的折射而形成的。

B晕是光线经过云层中冰晶的折射而形成的。

C晕是阳光经过空气的反射形成的。

D晕是光线经过空气的反射形成的。

8.第⑥段中运用的说明方法是( )(2分)

A.作比较 列数字 B.作诠释 列数字

C.作诠释 作比较 D.分类别 列数字

阅读《三峡》,回答9-11题。

三峡

自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝?多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

9.下面句子中的加点词解释不正确的一项是( ) (2分)

A.至于夏水襄陵 襄:上 略无阙处 阙:通“缺”,缺口

B.自非亭午夜分 自非:如果不是 不见曦月 曦:日光,这里指太阳

C.沿溯阻绝 溯:顺流而下 不以疾也 以:比,赶得上

D.绝?多生怪柏 绝:极高 良多趣味 良:实在

10.下列译文有误的一项是( ) (2分)

A.高猿长啸,属引凄异 译:高处的猿猴放声长叫,声音连续不断,异常凄凉

B.重岩叠嶂,隐天蔽日 译:重重的山岩,层层的峭壁,遮蔽了天空,挡住了阳光

C.自非亭午夜分不见曦月 译:如果不是正午和半夜的时候,就看不见月亮

D.虽乘奔御风不以疾也 译:即使骑上快马,驾着风也没有这么快

11.对文章理解有误的一项是( )(2分)

A “晴初霜旦,林寒涧肃”写出了三峡春冬季节的景物特点。

B文章先写山,后写水。写山,突出连绵不断、遮天蔽日的特点;写水,则描绘出不同季节的不同景象。

C文章描写三峡壮丽景色,写出了三峡独特美,表达了作者的欣赏之情。

D本文语音多用对偶句,又兼用散句,使文章很有节奏感,表现力强。

第Ⅱ卷

二、默写诗句。(每空1分,共8分)

12(1)树树皆秋色,_________________。(《野望》)

(2)晴川历历汉阳树,_________________。(《黄鹤楼》)

(3)_________________,路远莫致之。(《庭中有奇树》)

(4)_________________﹖松柏有本性。[《赠从弟》(其二)]

(5)《使至塞上》以传神之笔勾画出一幅塞外奇特雄浑壮美景象,诗中有画,画中有诗,被王国维赞为“千古壮观”的名句:_________________,_________________。

(6)李白在《渡荆门送别》一诗中,化静为动,表现雄浑开阔的意境的诗句是:_________________,_________________。

三、阅读题

(一)阅读《游大理日记》,完成下面小题。(共8分)

六里,渡一溪,颇大。又南,有峰东环而下。又二里,盘峰冈之南,乃西向觅小径入峡。

峡中西望重峰掩映最高一峰当其后,有雪痕一派①,独高垂,如匹练界②青山,有溪从峡中东注,即清碧③之下流④也。从其后西二里,蹑⑤峻凌崖。其崖高穹⑥溪上,与对崖骈⑦突如门,上耸下削,溪破其中出。

(选自《游大理日记》)

(注释)①派:量词。②界:隔断。③清碧:溪水名。④下流:河流的下游。⑤蹑:踩、踏。⑥穹:隆起。⑦骈:并列。

13.请解释下面句子中加点的词语。(每空1分,共2分)

(1) 有峰东环而下:____ (2)蹑峻凌崖:____

14.请用现代汉语翻译下面句子。(共2分)

乃西向觅小径入峡。

15.请写出文中表现水流湍急的句子(用原文句答)(共2分)

16.文章表达了作者怎样的思想感情。(共2分)

(二)阅读下面的文字,完成各题。(共15分)

艾叶香中寻玉佩

郑凤岭

①催春的雨,引得山茶流红,麦苗铺绿,湖色空蒙。湖岸被雨水浇出一片嫩绿,艾叶散发着清雅的香气。在这氤氲的艾香中,我又想起了儿时的情景。

②年幼的我跟在奶奶身后,走过村头的木桥:春花一片片,新生芦苇一丛丛。雨水打湿高高晾起的渔网,细细地流进湖里。我学着奶奶的样子,摘下一片嫩芽,仿佛闻到了那贴在锅里的艾饼的香甜。雨后积在艾叶上的水滴从指缝滑落,“滴答”声融入醒来的土地。

③沿着当年的田间小路,我又回到了老屋。老屋还是熟悉的模样,泥垒的墙、泥烧的瓦、泥砌的灶,连大门正面的照壁也是泥做的。老屋南墙上,树枝支起的窗棂与木板拼成的门楣上方,挂着菖蒲与艾条。窗棂下摆着老旧的石磨,这磨由上下两块尺寸相同的短圆形石块做成,磨拐是用门前大楝树的枝做成的,一端连接在上磨,一端用绳索系挂在灶房的横梁上。我仿佛又听到石磨“吱吱”转动的响声,看到奶奶教我磨面的身影。奶奶推动磨拐,石磨每转动一周,我就往磨眼里添加一小瓢碎米粒。随着石磨一圈圈转动,细面就落在了磨盘里。奶奶在面粉里加入晾过的艾叶,拌匀,做成小饼,贴在锅灶上。生起红红的灶火,慢慢地煎。随着木制锅盖下滴进铁锅的水溅声,热气带着那艾的香、面的甜,飘满村落。

④推开奶奶的房门,那个老旧的木箱子静静地守在屋角。触摸脱去桐油的边框。那些往事愈加清晰。

⑤那年新年,奶奶打开木箱子,从箱底下摸出崭新的一角纸币。又从门楣上撕下一片红喜纸,包裹好,放在我贴身衣袋里,是给我的压岁钱。就在打开木箱那一刻,我看到了一支黄亮亮的竹笛,红线系着颗玉心佩。听父亲说,竹笛是爷爷生前留下的,玉心佩是奶奶的奶奶传下来的。

⑥再见玉心佩是在那个灾荒年,在遭遇连续的自然灾害后,村里人食不果腹,野菜不够充饥,我再没闻见艾饼的香气。清明节前几天,我看见奶奶戴起那多年未戴的玉心佩,去了一趟老镇。回来后,变戏法似的做出了艾叶饼。我跟随奶奶去上坟,祭祀仪式毕,奶奶给了我一块小艾饼,将剩下的全部分给了跟来的孩子们。

⑦奶奶上了年纪后,眼睛已看不见,她常坐在门槛上静静地听雨。有一段日子,奶奶倚在床上,连门槛也少坐。雨细细地下,风轻轻地吹,门楣上枯艾和菖蒲鸣鸣作响,好似远处隐约传来的竹笛声,我瞧见奶奶脸上浮现出少有的红晕,伸出小手抚摸奶奶的脸。静静地,听见奶奶自言自语小声说:“好你个外人,又来到我面前吹那好听的竹笛。”

⑧那之后,奶奶再没下过床。母亲打开奶奶的旧木箱,我看到了那黄亮的竹笛,却不见了系在竹笛上的玉心佩。祖辈以农耕为生,奶奶一世清贫,养育子女多人已属不易。家里原本就没有什么值钱的东西,唯有玉心佩。母亲翻遍了木箱的底,也未找到玉心佩,赶紧走到床前,贴在奶奶耳边问:“娘,那玉心佩呢?”奶奶不言语。母亲说:“是要给您老人家带走的。”奶奶用微弱的声音说:“要走了,还带那东西做啥?”奶奶走了,终究没说玉心佩在哪里。

⑨走出房门,雨停了,我又闻到空气中飘来的艾叶的清香。

17.作者回忆了奶奶哪几件事情?请用简洁的语言概括在横线上。(每空2分,共4分)

①_______________________→教“我”磨面作饼→给“我”压岁钱→_②_________________________→病中思念爷爷→临终不说玉心佩的去向

18.请结合语境,按要求品析语言。(每小题2分,共4分)

(1)催春的雨,引得山茶流红,麦苗铺绿,湖色空蒙。(说说加点字的表达效果)

(2)老屋还是熟悉的模样,泥垒的墙、泥烧的瓦、泥砌的灶,连大门正面的照壁也是泥做的。(从修辞的角度赏析这句话的妙处)

19.联系上下文,研读文中第⑦段画线句,分析奶奶说这句话时的神态及情感。(3分)

20.下面对文章理解与分析不正确的一项是( )(3分)

A.第③段作者运用细节描写,再现了奶奶教“我”磨面做饼的情景,表达了“我”对奶奶的思念之情。

B.老旧的木箱子装着奶奶最珍贵的物品,承载着奶奶最美好的情感。

C.奶奶不说玉心佩的去向是因为玉心佩很值钱,担心家里后辈指责她。

D.文中为我们呈现了一个勤劳、善良、慈爱、坚韧、痴情的奶奶形象。

21.玉心佩的去向,前文已有伏笔,请将它找出来,并结合前后文分析其作用。(4分)

四、综合性学习(共13分)

22.阅读下面的材料,完成小题。(共6分)

本报北京1月12日电(记者任姗姗) 11日下午,由人民网、中国电影评论学会联合主办,灯塔,淘票票提供数据支持的首届“光影中国”电影荣誉盛典在人民日报社举行,盛典由人民视频提供直播支持。

首届“光影中国”电影荣誉盛典旨在通过传媒视角,推介用镜头记录伟大时代的中国电影佳作和中国电影人;为中国电影的创作和宣传推广开拓新视野,助力打造更多反映时代、以人民为中心的优秀作品。现场揭晓11项荣誉。《我和我的祖国》获得2019年度荣誉推介电影和2019年度荣誉推介编剧;导演郭帆获得2019年度荣誉推介导演;于谦获得2019年度荣誉推介男演员;周冬雨、袁泉获2019年度荣誉推介女演员;2019年度荣誉推介新人演员由易烊千玺获得;《哪吒之魔童降世》被授予推介委员会特别荣誉推介电影……

(1)请给上述新闻拟写一个恰当的标题。(2分)

(2)假如你有幸采访到《我和我的祖国》的总导演陈凯歌,你会向他提两个什么问题?(2分)

(3)阅读,可借用诗文名句进行批注。请你对上面新闻内容的批注,最恰当的一项是( )(2分)

A.小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。 B.黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。

C.一枝独秀不是春,百花齐放春满园。 D.杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

23名著阅读(共7分)

(1)《昆虫记》的作者是_________ 国的___________,他被誉为____________,他的这部著作被誉为____________。(共4分)

(2)《红星照耀中国》是一部 作品,作者是美国记者 ,为了在国统区出版方便曾易名 。(每空1分,共3分)

五、作文

24.阅读下面文字,完成作文。(50分)

大自然中,背阴的地方,往往环境幽暗,氛围冷清;向阳的地方,常常生机勃勃,春意盎然。人生也如此,面向阳光,我们便会拥有春天般的生活。

请以“向往春常在” 为题,写一篇不少于600字的文章。

要求:①除诗歌,戏剧外,文体不限②文中不得出现真实的人名、地名和校名。③书写工整,卷面清洁。

天津市东丽区2023-2024学年八年级下学期期末语文试卷: 这是一份天津市东丽区2023-2024学年八年级下学期期末语文试卷,共5页。

2022-2023学年天津市东丽区八年级上学期期末语文试题及答案: 这是一份2022-2023学年天津市东丽区八年级上学期期末语文试题及答案,共16页。

2022-2023学年天津市东丽区八年级(上)期末语文试卷(含详细答案解析): 这是一份2022-2023学年天津市东丽区八年级(上)期末语文试卷(含详细答案解析),共20页。试卷主要包含了单选题,填空题,默写,名著阅读,现代文阅读,文言文阅读,作文,其他等内容,欢迎下载使用。