专题13 人类与地理环境的协调发展-【真题汇编】2021-2023年高考地理真题分享汇编(全国通用)

展开一、高考真题汇编的意义

1、增强高考考生的复习动力和信心。

2、提高高考考生的复习效率。使考生能够更好地梳理复习的重点,提高复习效率。

3、加深考生对知识点的理解和掌握。

二、高考真题汇编的内容

1、高考试题收录。高考真题汇编收录高考真题,涵盖了高考考试的各个学科。

2、答案解析。高考真题汇编提供了详细的答案解析,加深考生对知识点的理解和掌握。

3、复习指导。高考真题汇编还提供了一些复习指导,提高复习效率。

三、高考真题汇编的重要性

高考真题汇编不仅可以提高考生的复习动力和信心,增强考生的复习效率,而且还可以加深考生对知识点的理解和掌握,使考生更好地把握考试方向,为高考复习提供了有力的支持。本文介绍了高考真题汇编的意义、内容和重要性,分析了它对高考考生的重要作用,强调了它在高考复习中的重要性。

专题13 人类与地理环境的协调发展

单选题

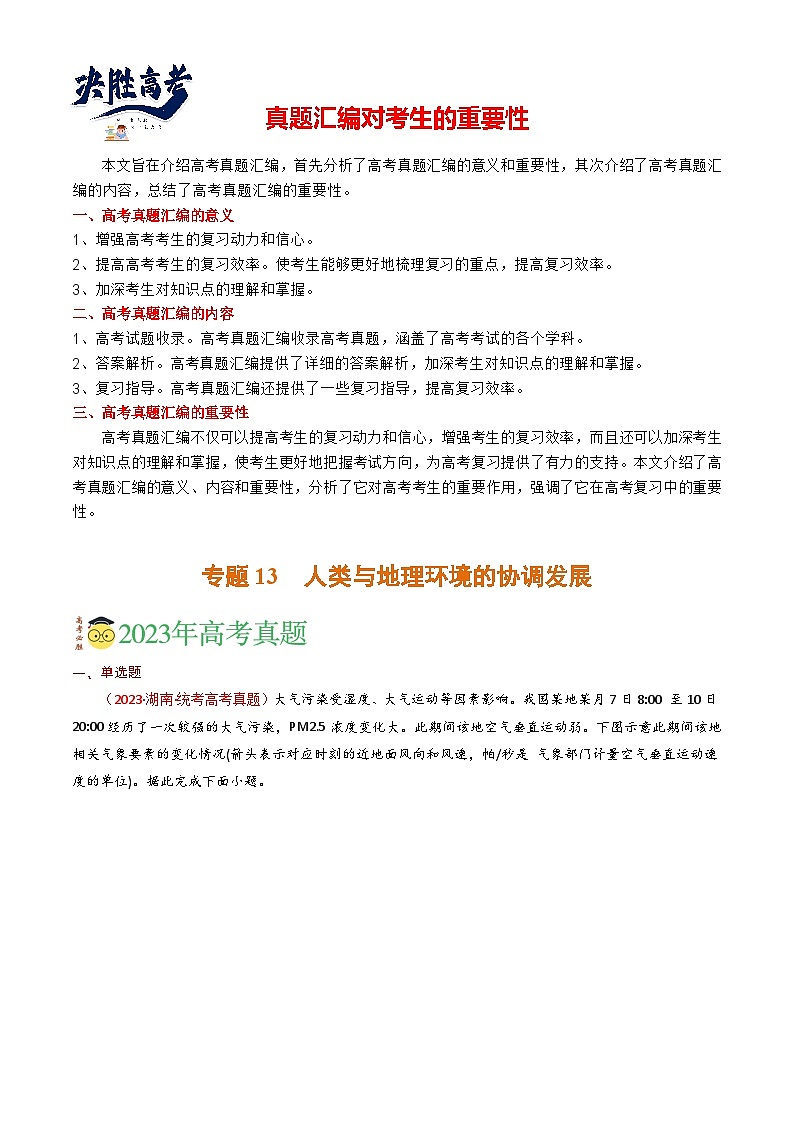

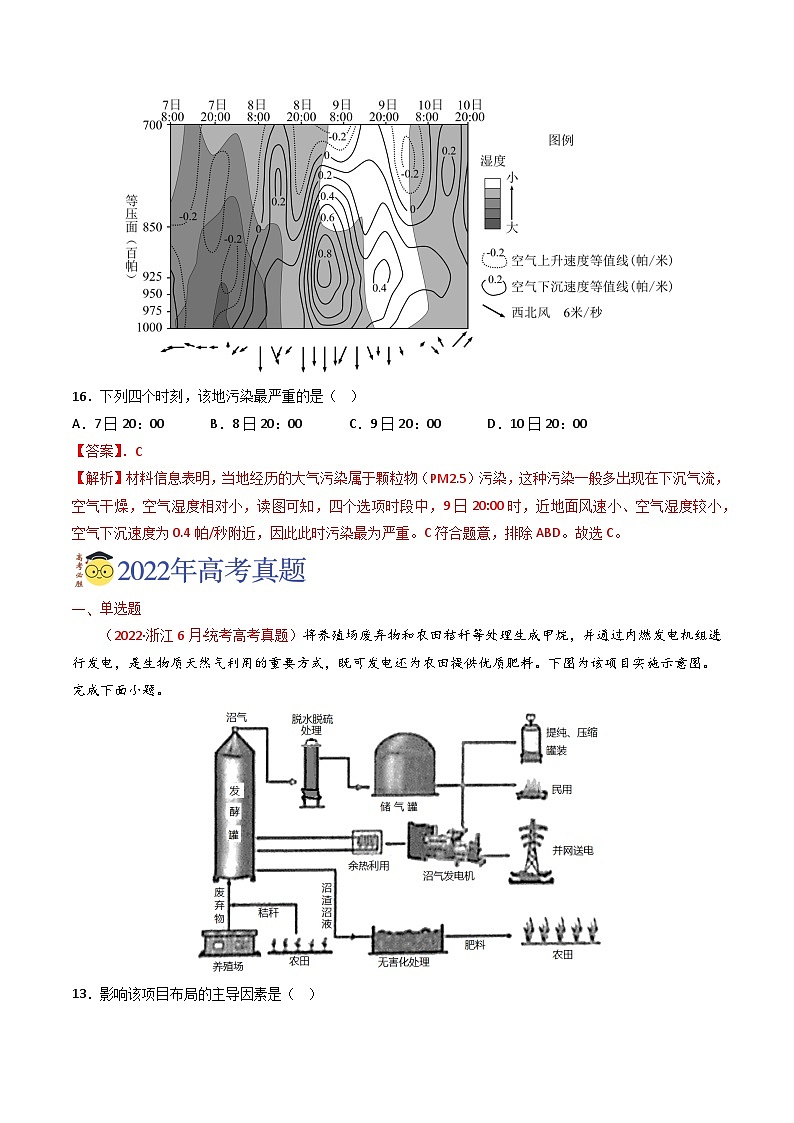

(2023·湖南·统考高考真题)大气污染受湿度、大气运动等因素影响。我国某地某月7日8:00 至10日20:00经历了一次较强的大气污染,PM2.5浓度变化大。此期间该地空气垂直运动弱。下图示意此期间该地相关气象要素的变化情况(箭头表示对应时刻的近地面风向和风速,帕/秒是气象部门计 量空气垂直运动速度的单位)。据此完成下面小题。

16.下列四个时刻,该地污染最严重的是( )

A.7日20:00B.8日20:00C.9日20:00D.10日20:00

【答案】.C

【解析】材料信息表明,当地经历的大气污染属于颗粒物(PM2.5)污染,这种污染一般多出现在下沉气流,空气干燥,空气湿度相对小,读图可知,四个选项时段中,9日20:00时,近地面风速小、空气湿度较小,空气下沉速度为0.4帕/秒附近,因此此时污染最为严重。C符合题意,排除ABD。故选C。

单选题

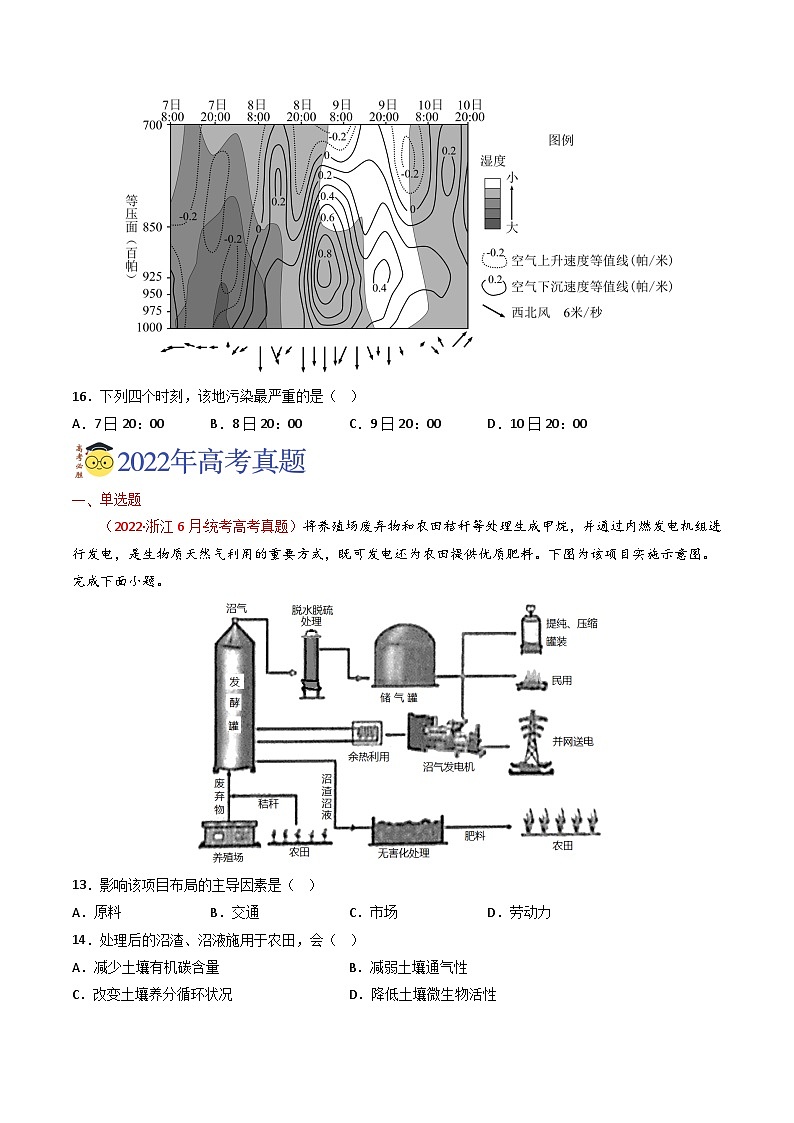

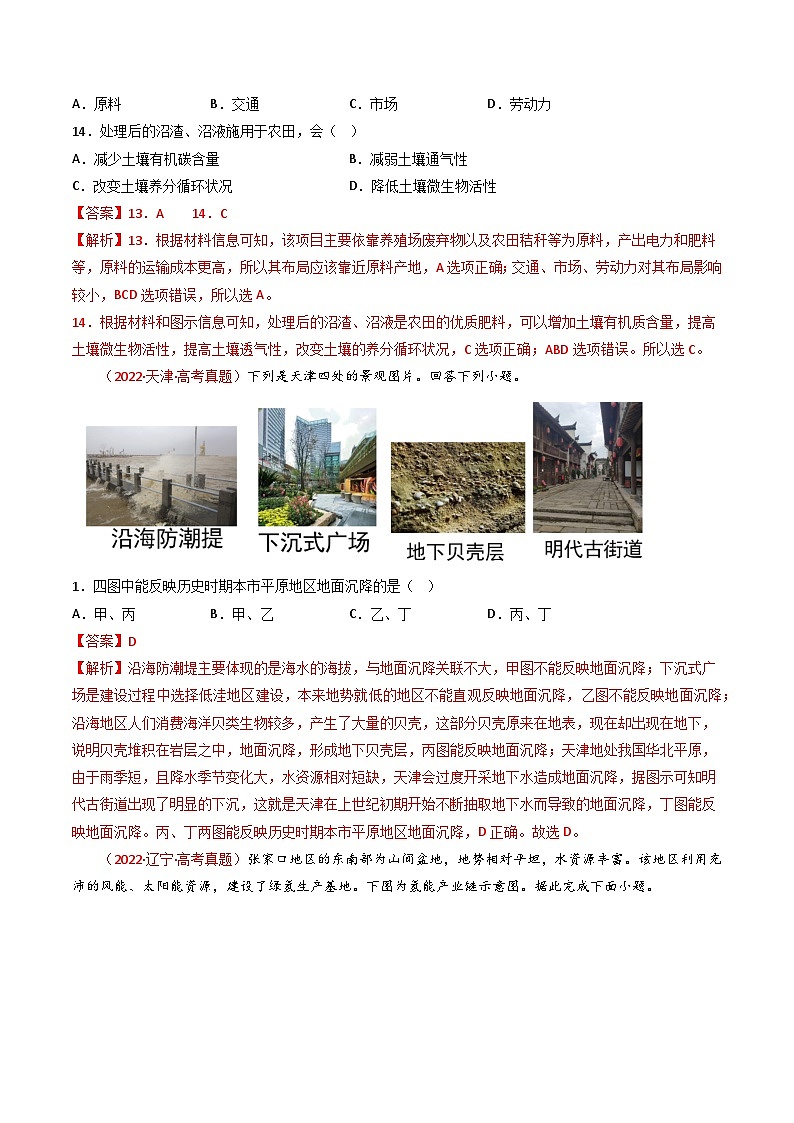

(2022·浙江6月·统考高考真题)将养殖场废弃物和农田秸秆等处理生成甲烷,并通过内燃发电机组进行发电,是生物质天然气利用的重要方式,既可发电还为农田提供优质肥料。下图为该项目实施示意图。完成下面小题。

13.影响该项目布局的主导因素是( )

A.原料B.交通C.市场D.劳动力

14.处理后的沼渣、沼液施用于农田,会( )

A.减少土壤有机碳含量B.减弱土壤通气性

C.改变土壤养分循环状况D.降低土壤微生物活性

【答案】13.A 14.C

【解析】13.根据材料信息可知,该项目主要依靠养殖场废弃物以及农田秸秆等为原料,产出电力和肥料等,原料的运输成本更高,所以其布局应该靠近原料产地,A选项正确;交通、市场、劳动力对其布局影响较小,BCD选项错误,所以选A。

14.根据材料和图示信息可知,处理后的沼渣、沼液是农田的优质肥料,可以增加土壤有机质含量,提高土壤微生物活性,提高土壤透气性,改变土壤的养分循环状况,C选项正确;ABD选项错误。所以选C。

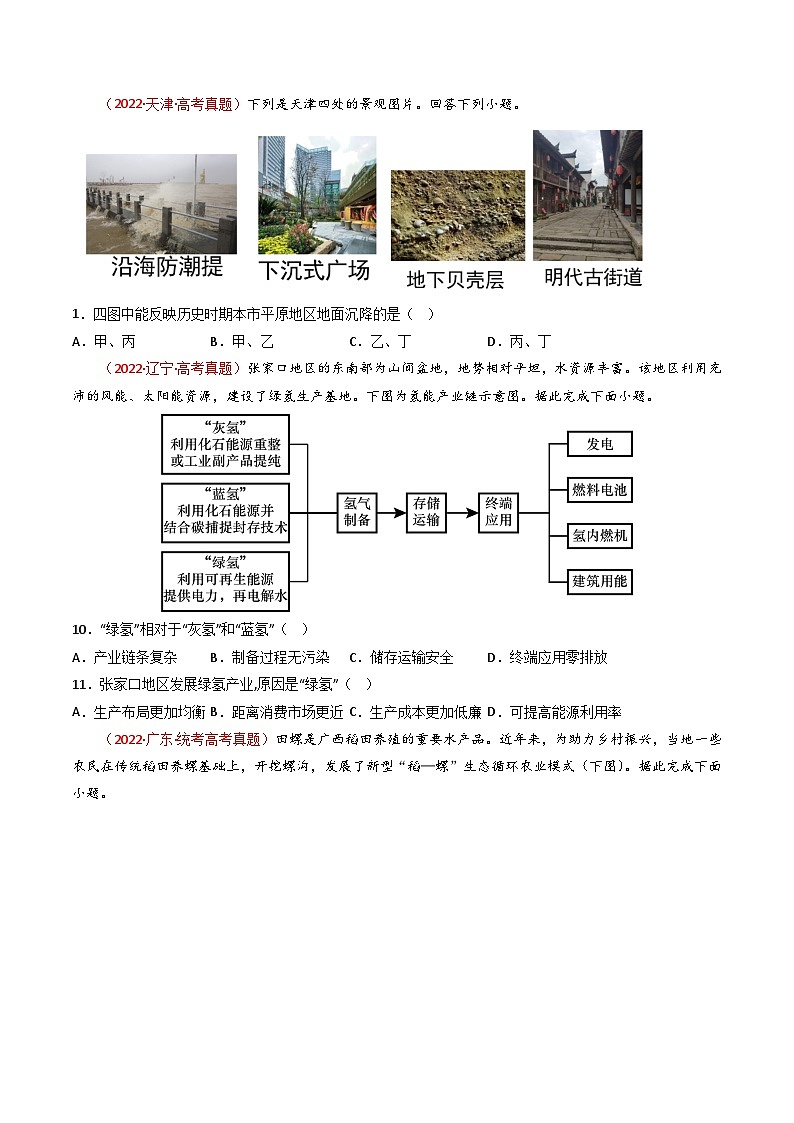

(2022·天津·高考真题)下列是天津四处的景观图片。回答下列小题。

1.四图中能反映历史时期本市平原地区地面沉降的是( )

A.甲、丙B.甲、乙C.乙、丁D.丙、丁

【答案】D

【解析】沿海防潮堤主要体现的是海水的海拔,与地面沉降关联不大,甲图不能反映地面沉降;下沉式广场是建设过程中选择低洼地区建设,本来地势就低的地区不能直观反映地面沉降,乙图不能反映地面沉降;沿海地区人们消费海洋贝类生物较多,产生了大量的贝壳,这部分贝壳原来在地表,现在却出现在地下,说明贝壳堆积在岩层之中,地面沉降,形成地下贝壳层,丙图能反映地面沉降;天津地处我国华北平原,由于雨季短,且降水季节变化大,水资源相对短缺,天津会过度开采地下水造成地面沉降,据图示可知明代古街道出现了明显的下沉,这就是天津在上世纪初期开始不断抽取地下水而导致的地面沉降,丁图能反映地面沉降。丙、丁两图能反映历史时期本市平原地区地面沉降,D正确。故选D。

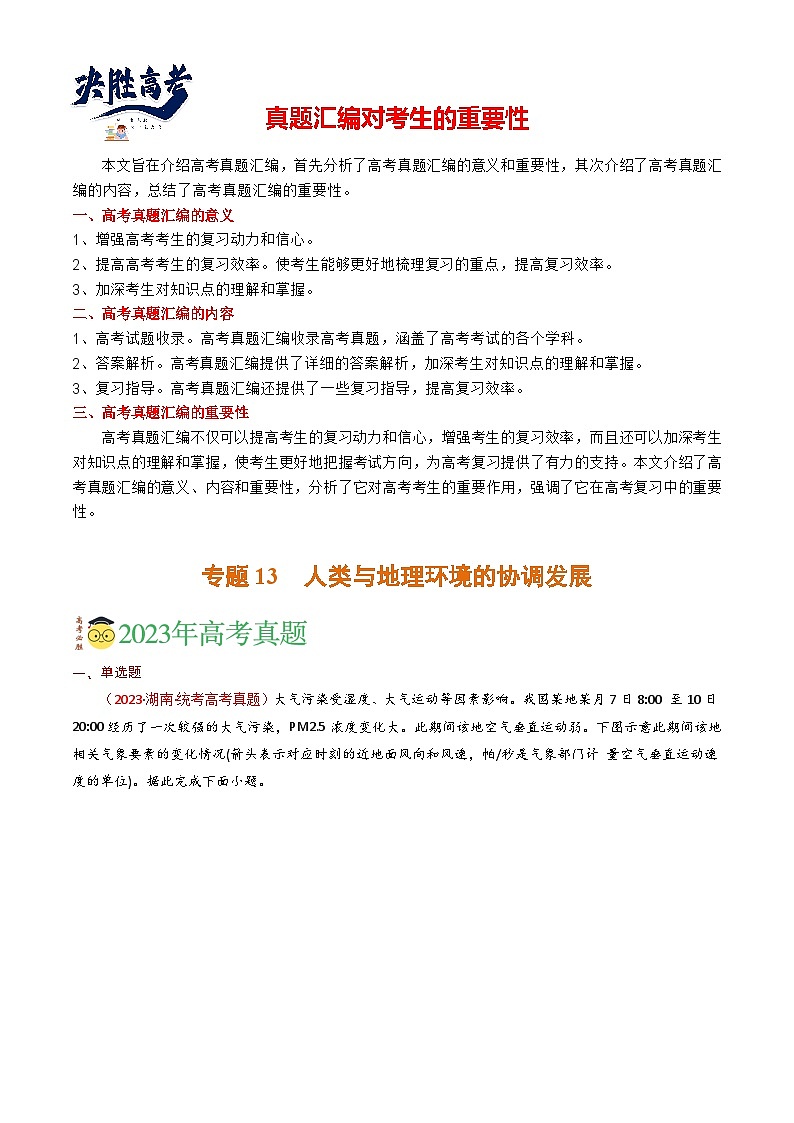

(2022·辽宁·高考真题)张家口地区的东南部为山间盆地,地势相对平坦,水资源丰富。该地区利用充沛的风能、太阳能资源,建设了绿氢生产基地。下图为氢能产业链示意图。据此完成下面小题。

10.“绿氢”相对于“灰氢”和“蓝氢”( )

A.产业链条复杂B.制备过程无污染C.储存运输安全D.终端应用零排放

11.张家口地区发展绿氢产业,原因是“绿氢”( )

A.生产布局更加均衡B.距离消费市场更近C.生产成本更加低廉D.可提高能源利用率

【答案】10.B 11.C

【解析】10.阅读图文材料,结合所学知识可知,“绿氢”利用的是可再生清洁能源提供电力,因此制备过程中无污染,故B正确;图中信息显示“绿氢”、“灰氢”和“蓝氢”程序复杂程度是一样的,储存方式也一样,故AC错误;图中显示“绿氢”、“灰氢”和“蓝氢”终端排放是一样的,都会有污染物的排出,故D错误。答案选择B。

11.阅读图文材料,结合所学知识可知,张家口地区发展绿氢产业,主要是“绿氢”利用的是可再生的清洁能源,而张家口地区的东南部为山间盆地,地势相对平坦,水资源丰富,有充沛的风能、太阳能资源等,因此绿氢的生产成本更加低廉,故C正确;“绿氢”的生产需要紧靠再生能源地,因此生产布局不均衡,故A错误;张家口地区的绿氢产业位于山间盆地,距离市场更远,故B错误;“绿氢”的生产主要是清洁,并不能提高能源的利用率,故D错误。答案选择C。

(2022·广东·统考高考真题)田螺是广西稻田养殖的重要水产品。近年来,为助力乡村振兴,当地一些农民在传统稻田养螺基础上,开挖螺沟,发展了新型“稻—螺”生态循环农业模式(下图)。据此完成下面小题。

11.稻田中开挖螺沟主要是为了( )

A.增加稻田光照强度B.加强稻田通风透气

C.减少田螺天敌威胁D.改善田螺生长环境

12.图中生态循环过程最为复杂的区域是( )

A.进水区B.出水区C.水稻区D.螺沟区

【答案】11.D 12.C

【解析】11.该地位于广西,属于亚热带季风气候,夏季高温多雨,冬季低温少雨。当地一些农民在传统稻田养螺基础上,开挖螺沟,使沟与沟相连,使得田螺夏季能避热、冬季能躲冷,改善了田螺的生长环境,D正确;稻田中开挖螺沟不能增加稻田光照强度,也不能减少天敌威胁,A、C错误;根据图示信息“进水口、出水口”可知,螺沟里有水,不利于稻田通风透气,B错误。故选D。

12.水稻生态系统包括与水稻生长发育相关联的各种动物、植物、微生物以及光照、温度、水分、养分等的相互关系以及与周围其它各系统的关系,是图中生态循环过程最为复杂的区域,C正确;进水区的主要作用是进水,出水区的主要作用是出水,螺沟区是相互连通的沟水,借助水体的调节作用,使田螺夏季能避热、冬季能躲冷,三个地区生态循环过程较简单,不复杂,A、B、D错误。故选C。

综合题

17.(2022·山东·高考真题)阅读图文资料,完成下列要求。

宋代以来,珠江三角洲某地的人们通过沿江沿海筑堤、修坝、淤地等一系列人工活动围垦田地。堤围始建于宋代,初次合围(环绕围垦田地的外堤合拢)于明初,兴盛于清中叶。下图示意该地不同时期的围垦景观。国内河道纵横交错。

(3)清代中期,人口规模扩大,当地农业生产方式由以水稻种植为主逐渐转变为以桑基鱼塘为主。这种农业生产方式的转变适应了当地环境,体现了人地和谐。对此作出合理解释。

【答案】顺应当地气候、地形、水文等自然条件发展桑基鱼塘,因地制宜;增强了农业生产对旱涝等灾害的承受能力,提高了物产的稳定性;充分利用土地资源,提高了当地资源环境承载力,满足人口发展需求。

【分析】结合混合农业的优缺点,桑基鱼塘使农业形成一个良性的生态系统,减少农业活动对地理环境的影响;珠江三角洲为热带季风气候,降水丰富,水热搭配充分,且沿海地区河网密布,水资源丰富,更适合发展桑基鱼塘农业;该地区地势低洼,且位于河流下游,水域面积大,排水不畅,易积水,发展桑基鱼塘增强了农业生产对旱涝灾害的承受能力,提高了农业生产的稳定性。发展桑基鱼塘使得该地小而分散的土地得到充分利用,促进了该地农业的发展,当地资源环境承载力得到了提高,满足当地人口发展的需求。

18.(2022·河北·高考真题)阅读图文材料,完成下列要求。

经济(GDP)密度、污染物排放强度、大气自净能力和地形等是影响大气PM2.5浓度高低的主要直接和间接因素。依据近年来大气PM2.5浓度及其影响因素的空间差异,将京津冀地区划分为山区坝上(Ⅰ)、北京平原(Ⅱ)、冀中南内陆平原(Ⅲ)和沿海平原(Ⅳ)四个区域(图)。

(1)分析该地区大气自净能力空间差异的主要原因。

(2)推断各区域污染物排放强度相对大小,并概述主要原因。

(3)从人地协调视角提出区域经济发展的差别化对策。

【答案】(1)大气自净能力与地形条件密切相关。山区盆地和太行山前平原受到山地阻挡,导致大气自净能力弱;其他区域没有明显地形阻挡,大气自净能力强。

(2)山区坝上(Ⅰ)排放强度小,北京平原(Ⅱ)排放强度中等,冀中南内陆平原(Ⅲ)和沿海平原(Ⅳ)排放强度大;山区坝上(Ⅰ)经济密度低,北京平原(Ⅱ)经济结构优,冀中南内陆平原(Ⅲ)和沿海平原(Ⅳ)重化工业比重大、煤炭消费占比高。

(3)山区坝上(Ⅰ)可适度扩大现有经济规模;平原各区应全面推进经济增长方式与能源消费方式转变,各区推进力度为Ⅲ>Ⅳ>Ⅱ。

【分析】本大题以华北地区大气PM2.5浓度及其影响因素的空间差异以及影响因素等为材料设置试题,涉及地理事物的特征、大气污染的成因、可持续发展等知识点,考查学生对相关知识的掌握程度,从材料和图文中获取地理信息、运用所学知识解决实际地理问题的能力,考查区域认知、综合思维等地理学科核心素养。

【详解】(1)题中材料信息可知大气自净能力与地形条件密切相关。华北地区冬季因采暖大气污染严重,地形的阻挡使得风速有明显差异。不同区域风速因受到阻挡地形山区盆地和太行山前平原受到山地阻挡,导致大气自净能力弱;其他平原地区没有明显地形阻挡,风速大,大气自净能力强。

(2)根据PM2.5浓度年均图可知山区坝上(Ⅰ)排放强度小,北京平原(Ⅱ)排放强度中等,冀中南内陆平原(Ⅲ)和沿海平原(Ⅳ)排放强度大;根据GDP密度图可知山区坝上(Ⅰ)经济密度低;北京平原(Ⅱ)经济密度高但是经济结构优因而排放强度小;冀中南内陆平原(Ⅲ)和沿海平原(Ⅳ)经济密度较高,其中重化工业比重大、煤炭消费占比高导致排放强度大。

(3)根据因地制宜的原则通过改变经济增长方式和能源消费方式走可持续发展的道路。因而山区坝上(Ⅰ)GDP密度低,大气环境较好,可适度扩大现有经济规模;平原各区GDP密度高环境污染严重,应全面推进经济增长方式与能源消费方式转变,各区推进力度为Ⅲ>Ⅳ>Ⅱ。

20.(2022·北京·统考高考真题)阅读图文材料,回答下列问题。

某中学开展主题为“北京奥运遗产”的调研,同学们搜集和归纳了北京承办2008年奥运会和残奥会、2022年冬奥会和冬残奥会的相关资料。图为某同学手绘“双奥之城”资料卡片。

结合实例,论述北京奥运遗产助力城市可持续发展的地理意义。(提示:从地域文化、大都市辐射功能、碳排放等视角展开论述)

【答案】表现水平:水平4

水平描述:视角丰富,实例恰当,逻辑严谨,条理清晰,结构完整,准确运用地理术语

表现水平:水平3

水平描述:视角较丰富,实例恰当,逻辑较严谨,条理较清晰,结构较完整,运用地理术语

表现水平:水平2

水平描述:视角单一,实例较恰当,缺乏逻辑,无条理,结构不完整,无地理术语

表现水平:水平1

水平描述:无视角,无实例

【分析】本题以北京双奥之城作为材料,涉及城市可持续发展、城市辐射功能、我国未来城市规划等相关内容,考查学生创新利用地理情境,运用地理知识解决地理问题的能力。

【详解】本题聚焦“双奥之城”-北京,为开放性试题,通过学生视角呈现首都北京从“夏奥”到“冬奥”取得的巨大成就,唤起考生家国同脉的时代豪情,彰显自信从容的中华气质。在为北京成为“双奥之城”而振奋的同时,试题引导考生从地理视角论述奥运遗产对首都城市可持续发展的重大意义和深远影响。

例如:以碳排放视角切入,北京2022年冬奥会在筹办和赛事运行中都强调可持续发展、实现碳中和,最大程度利用了北京2008年的奥运遗产,对很多场馆进行了再度使用和重新改建,而且都达到很高标准;同时北京冬奥会为节能环保采取的一系列措施,比如低碳能源、低碳场馆、低碳交通、低碳办公等都具有里程碑式的积极意义。

以大都市辐射功能切入:自2013年底,中国奥委会正式提名北京联合张家口申办2022年冬奥会开始,一年多以来,北京这座奥运城市又一次因为奥运而频繁成为国际媒体报道的重要对象。而与北京联合申办冬奥会的张家口崇礼县这个“陌生的地方”,更是吸引了一轮又一轮的中外媒体记者前去一探究竟。在崇礼县城,出租出售滑雪用品的店铺连成一串,滑雪公寓、度假村、农家乐比比皆是,随着冬奥举办,北京大城市的辐射能力显著增强。

以地域文化切入:冬季奥林匹克运动会作为全球性的盛大体育赛事,一方面对展示国家形象、促进社会发展、振奋民族精神有着重要意义;另一方面,由于冬奥会备受全世界各国人民关注,也成为了世界各国文明互鉴的国际人文交流大舞台,是让世界了解举办国的重要窗口,有着重要的世界意义。北京冬奥会从奖牌、图标、场馆的设计和名称到点燃火炬的长信灯、中国运动员队服上的山水画、奖牌里的同心圆玉璧,每一处都有鲜明的中国文化元素和符号,都蕴藏着深厚多彩的“中国风”,成为了北京冬奥会最靓丽的风景线。北京冬奥会文化内涵丰富,处处闪耀着中华文化的光辉。如吉祥物“冰墩墩”的原型是我国的国宝大熊猫,其名包含中国传统取名习惯,以墩墩语音叠字示其憨态可掬,强调可爱、可亲、可信,代表着健康和敦厚,象征着运动员强健体魄、坚韧意志,符合奥林匹克精神之意。北京冬奥会开幕式从第一秒钟就凸显出中国传统文化的精彩,以独创的“24倒计时”引出二十四节气,每一个节气用一首古诗进行诠释。二十四节气凝聚了中国人道法自然的智慧,体现了中国传统农耕文化的精髓,蕴含了中国人对价值观、生命观和宇宙观的独特感知。尤其是开幕式当天恰逢立春,由它开始寓意深远,满绿春色的舞台和绽放的立春焰火,寓意着万物生长、生机勃发的新一年的开始,与北京冬奥会“一起向未来”主题非常吻合。

单选题

(2021·浙江6月·高考真题)下图为世界某区域略图。完成下面小题。

5.以马尔代夫为代表的低地岛国最忧虑的全球性问题主要有( )

①臭氧层破坏②渔业资源枯竭③森林面积减少④两极冰川消融

A.①④B.②③C.①②D.③④

【答案】D

【分析】由所学知识可知,臭氧层破坏对低地岛国的影响不大,①错误,AC错误。渔业资源枯竭会对岛国产生一定的影响,但并非全球性的问题,②错误,B错误。森林面积减少会导致二氧化碳吸收减少,大气中二氧化碳的浓度有所上升,全球温室效应更加严重,使得两极冰川消融增加,导致海平面上升,会导致低地岛国被淹没,③④正确,D正确。综上所述,故选D。

(2021·浙江1月·统考高考真题)海草为海洋中的高等被子植物,有“海洋之肺”之称。近年来所罗门群岛种植海草,形成了独特的生态系统。下图为世界部分区域略图。完成下面小题。

6.种植海草对当地海洋生态环境的有利影响有( )

①净化水质②提供农副产品③改变洋流性质④为鱼类提供栖息地

A.①②B.②③C.①④D.③④

【答案】C

【解析】海草被称为“海洋之肺”,可以吸收海水中的有毒有害物质,起到净化水质的功能,①正确;提供农副产品不属于对生态环境的影响,②错误;洋流是大规模的海水运动,种植水草无法改变洋流性质,且改变洋流性质未必是有利影响,③错误;海草可以减缓海水流动,附着、沉淀水中营养物质,从而为鱼类提供栖息地,④正确。故选C。

(2021·海南·统考高考真题)图左示意我国某热带雨林地区人工多层经济林模式,图右示意我国某地区“猪沼果”模式,二者均为生态农业模式。据此完成下列小题。

4.图左模式中能充分利用的自然资源是( )

①土地②水③光照④热量

A.①②B.①③C.②④D.③④

5.目前,制约图右模式在我国南方农村大面积推广的主要因素是( )

A.政策、劳动力B.环境、资金C.原料、运行管理D.降水、技术

6.与图右模式相比,图左模式的环境效益凸显在( )

A.减少土壤污染B.减少水污染C.减少大气污染D.减少温室气体

【答案】4.B 5.C 6.D

【解析】4.读左图“我国某热带雨林地区人工多层经济林模式”可知,分层经济林,能充分利用土地资源,采用植物趋光性的原理,将弱光性的喜阴的植被种在高大乔木下面,充分利用光照资源,①③正确;分层经济林模式不是考虑水和热量的因素,②④错误。综上所述,B正确,ACD错误。故选B。

5.在我国南方农村大面积推广“猪-沼-果”模式,制约条件不是政策、劳动力,因为生态农业模式是政策提倡的,南方农村劳动力不是短缺的,A错误;也不是环境、资金,因为生态农业模式只会让环境变好,南方不是欠发达地区,资金来源不是问题,B错误;南方农村位于亚热带湿润地区,降水丰富,如果资金来源不是问题,那么技术也不应该成为制约因素,所以D错误;“猪-沼-果”模式如果大面积推广,南方农村至少要具备大面积种植果树的自然条件,显然,从地理环境上看,南方农村有平原地区的水田农业,有山地丘陵的林果业,但南方丘陵山地多以酸性红壤为主,也并非都能种植果树,也不能广泛种植粮食作物,所以制作沼气的原料并不充足。而且大面积推广“猪-沼-果”模式,必将带来模式化、标准化综合性农业生产方式的变化,在产业运行管理方面,南方农村在农业现代化条件并不发达的今天,只能慢慢推广,逐步实施。因此原料和运行管理是制约推广的因素,C正确。故选C。

6.与右图模式相比,图左模式中植被覆盖率高,环境效益凸出表现为植物通过光合作用,减少二氧化碳温室气体,D正确;左图模式比右图模式,可能用到的化肥农药较多,右图为生态农业模式,化肥农药少,因此图左模式土壤污染和水污染可能要较大,AB错误;二者中大气污染都较少,C错误。故选D。

综合题

18.(2021·天津·统考高考真题)读图文材料,回答下列问题。

近几十年来,全球气候呈现变暖趋势,给北极地区的自然环境带来了很大的影响,而北极地区自然环境的变化也会对全球的气候产生影响。

我国北极科考站——黄河站建立在斯瓦尔巴群岛上。该群岛生态环境脆弱,对气候变化非常敏感。

(2)分析该群岛生态环境脆弱,一旦破坏很难恢复的原因。

研究表明,全球变暖会造成北极地区冰川、冻土、植被的变化。这种变化可能会导致温室效应增强,也可能会导致温室效应减弱。

(3)任选一角度(温室效应增强或减弱),说明上述变化影响温室效应的过程。

【答案】(2)该群岛气温低,环境极端;生物数量、种类少,生长缓慢;岛屿面积小,相对封闭。

(3)角度一:温室效应增强。

①过程:冰川面积减小,地表吸收太阳辐射增加,地面辐射增强,导致温室效应增强。

②过程:冻土融化,土层中释放温室气体,导致温室效应增强。

角度二:温室效应减弱

过程:地表植被覆盖率增加,光合作用能够吸收更多二氧化碳,导致温室效应减弱。

【分析】(2)本题主要考查环境问题的成因。原因可以结合材料信息,从该群岛气候、生物数量和种类及生长速度、岛屿面积等角度分析作答。该岛屿纬度高,气温低,生存环境恶劣;气温低,热量低,生物生长速度慢;岛屿面积小,生物数量、种类少,相对封闭。

(3)本题主要考查自然地理环境的整体性。温室效应增强,冰川面积变小,地表吸收太阳辐射增加,地面辐射增强,导致温室疚增强;冻土融化、土层中释放温室气体增多,导致温室疚增强。温室效应减弱,地表植被覆盖率增加、光合作用能够吸收更多二氧化碳,削弱温室效应。

专题09 乡村和城镇-【真题汇编】2021-2023年高考地理真题分享汇编(全国通用): 这是一份专题09 乡村和城镇-【真题汇编】2021-2023年高考地理真题分享汇编(全国通用),文件包含专题09乡村和城镇原卷版docx、专题09乡村和城镇解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共61页, 欢迎下载使用。

专题08 人口-【真题汇编】2021-2023年高考地理真题分享汇编(全国通用): 这是一份专题08 人口-【真题汇编】2021-2023年高考地理真题分享汇编(全国通用),文件包含专题08人口原卷版docx、专题08人口解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共34页, 欢迎下载使用。

专题05 地表形态的塑造-【真题汇编】2021-2023年高考地理真题分享汇编(全国通用): 这是一份专题05 地表形态的塑造-【真题汇编】2021-2023年高考地理真题分享汇编(全国通用),文件包含专题05地表形态的塑造原卷版docx、专题05地表形态的塑造解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共78页, 欢迎下载使用。