所属成套资源:(新高考)高考语文一轮复习课件 课文梳理(含详解)

(新高考)高考语文一轮复习课件必修下册(五)课文梳理课文12《六国论》(含详解)

展开

这是一份(新高考)高考语文一轮复习课件必修下册(五)课文梳理课文12《六国论》(含详解),共60页。PPT课件主要包含了复习重点,全都一概,非兵不利,战不善,弊在赂秦,赂秦而力亏,破灭之道也,不赂者以赂者丧,子孙视之不甚惜,举以予人等内容,欢迎下载使用。

1.积累并记牢120个实词中的“兵”“得”“患”“殆”四字及次常用字“向”。2.背诵全文,翻译重点句子。

(第1段)六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。或曰:六国互丧,率赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完。故曰:弊在赂秦也。

1.解释加颜色的词语①或( )②互( )③率( )④盖( ) ⑤完( )

承接上文,表示原因,有“因为”的意思

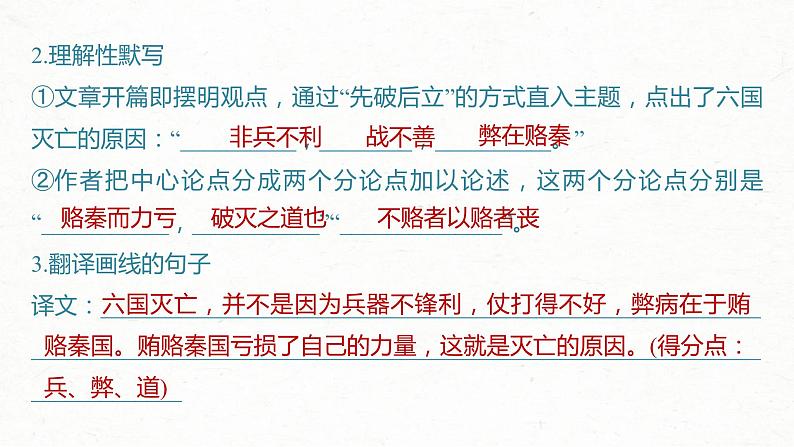

2.理解性默写①文章开篇即摆明观点,通过“先破后立”的方式直入主题,点出了六国灭亡的原因:“__________,________,__________。”②作者把中心论点分成两个分论点加以论述,这两个分论点分别是“___________,___________”“______________”。3.翻译画线的句子译文:_____________________________________________________________________________________________________________________________________

六国灭亡,并不是因为兵器不锋利,仗打得不好,弊病在于贿赂秦国。贿赂秦国亏损了自己的力量,这就是灭亡的原因。(得分点:兵、弊、道)

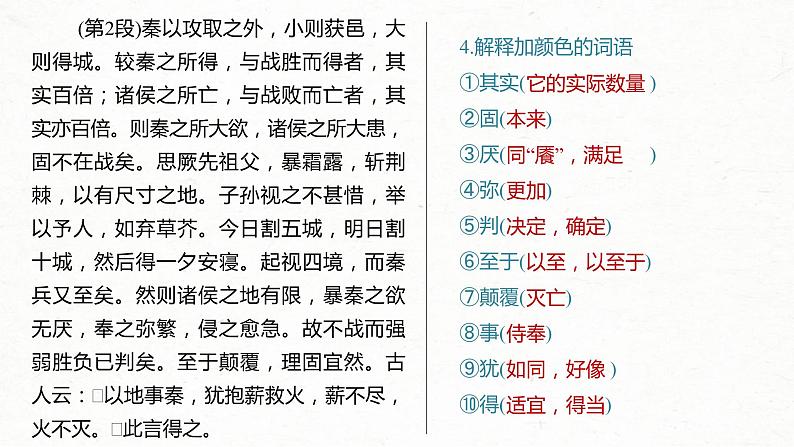

(第2段)秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。故不战而强弱胜负已判矣。至于颠覆,理固宜然。古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”此言得之。

4.解释加颜色的词语①其实( ) ②固( ) ③厌( ) ④弥( ) ⑤判( ) ⑥至于( )⑦颠覆( ) ⑧事( ) ⑨犹( ) ⑩得( )

它的实际数量 本来 同“餍”,满足 更加 决定,确定 以至,以至于 灭亡 侍奉 如同,好像适宜,得当

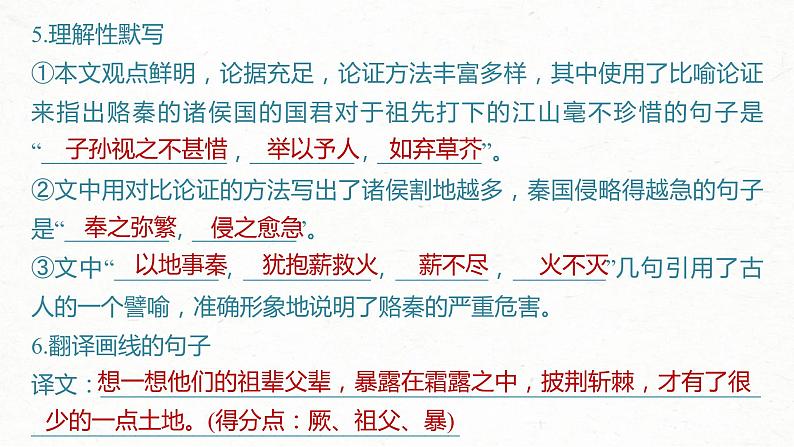

5.理解性默写①本文观点鲜明,论据充足,论证方法丰富多样,其中使用了比喻论证来指出赂秦的诸侯国的国君对于祖先打下的江山毫不珍惜的句子是“________________,_________,_________”。②文中用对比论证的方法写出了诸侯割地越多,秦国侵略得越急的句子是“_________,_________”。③文中“_________,___________,________,________”几句引用了古人的一个譬喻,准确形象地说明了赂秦的严重危害。6.翻译画线的句子译文:______________________________________________________________________________________________

想一想他们的祖辈父辈,暴露在霜露之中,披荆斩棘,才有了很少的一点土地。(得分点:厥、祖父、暴)

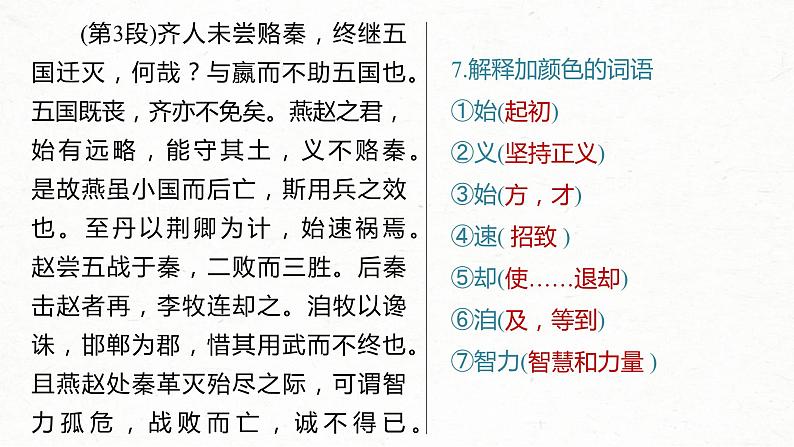

(第3段)齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至丹以荆卿为计,始速祸焉。赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之。洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。

7.解释加颜色的词语①始( )②义( )③始( )④速( )⑤却( )⑥洎( )⑦智力( )

起初 坚持正义 方,才 招致 使……退却及,等到 智慧和力量

向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

⑧向使( )⑨数( )⑩理( )⑪当( )⑫较( )⑬易( )

假使天数、命运天数、命运通“倘”,假使,如果较量轻易

8.理解性默写①关于荆轲刺秦王,历来颇多赞语,古人也有对此非议的,苏洵在《六国论》中就这样评论刺秦事件:“_______________,_________。”②文中作者批评赵国杀害良将,不能武力抗秦坚持到底的句子是“___________,_________,_________________”。9.翻译画线的句子译文:___________________________________________________________________________________________________________

齐国不曾贿赂秦国,最终也随着五国灭亡了,为什么呢?是因为它亲附秦国而不帮助其他五国。(得分点:迁灭、与)

(第4段)呜呼!以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。为国者无使为积威之所劫哉!

10.解释加颜色的词语①事( )②礼( )

11.理解性默写文中“_______________________,______________________”两句,指出了对抗秦国的办法,说此举会让对方寝食难安。12.翻译画线的句子译文:______________________________________________________________________________________________

以赂秦之地封天下之谋臣

以事秦之心礼天下之奇才

治理国家的人不要使自己为积久的威势所胁迫啊!(得分点:积威、劫,“使”后省略“之”,被动句)

(第5段)夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

13.解释加颜色的词语①势( )②势( )③苟( )④下( )⑤从( )⑥故事( )

势力,力量态势如果降低身份跟随 旧事

14.理解性默写文章结尾指出“______________,_____________________,_________________”,这几句体现了文章借古讽今的特点。

1.120个实词积累、识记(1)兵

兵 兵甲骨文 小篆 隶书 楷书“兵”是会意字,甲骨文上边是“斤”字,像古代一种斧形的武器;下边是“廾”字,像左右双手。合起来像双手拿着兵器。表示兵器。

【识记方法】 “兵”的本义为“兵器、武器”。引申为“持兵器的人,士兵、军队”,“军事、战争”当然跟兵器、武器有关。由“战争、军事”义引申出“策略”“战略、战术”等义。

【阅读小迁移——解释加颜色字】 陈涉初起之时,用兵( )之道不及秦国之谋士,而能斩木为兵( ),以疲惫之兵( ),遂灭秦。得天下后,其幼时之友触其颜面,左右欲兵( )其友,勿劝。

得 得甲骨文 小篆 隶书 楷书“得”是会意字,甲骨文上边是“貝”字(即贝),表示钱财,下边是“又”字,像人手。合起来指手持钱财。表示取得、获得。

【识记方法】 “得”的本义为“得到”。“得到”就有“收获”,也说明“能做到”,“实现”目标,此外还可表达“事情做对了,正确”的意思。由“正确”的意义引申出“得当、合适”,进一步虚化为“应该”。

【阅读小迁移——解释加颜色字】 一书生游学得( )古籍一册,乃先贤所著。曰:“吾得( )珍宝视之。”读之,快然自足,多有所得( ),以为先贤所言得( )之。

患 患小篆 隶书 楷书“患”是形声字,小篆从“心”部,毌(guàn)声(声母相近,韵母相同)。表示忧虑、担心。

【识记方法】 “患”的本义是“担心、发愁”(患,由“串”和“心”组成,一串串的“心”,说明心事重重。自然是有发愁的事),引申出“忧患、麻烦”。

【阅读小迁移——解释加颜色字】 古时有师徒二人,师授其徒捕虎之法。其徒学之,不几日便以为得法,自诩于人前。其师患( )其未得要领。一日,以其徒上山捕虎,令其以法试之,未得。归之,训曰:“人之患( )在自诩,此或终为患( )也。”

殆 殆小篆 隶书 楷书“殆”是形声字,小篆从“歹”部,台声(声母相近,韵母相同)。表示危险。

懈怠,精神疲倦而无所得

【识记方法】 “殆”的本义是“危险”,它与“精神疲倦”“懈怠”的意义有着因果关系,它们之间是一种因果引申。后又虚化为表猜测的副词。

【阅读小迁移——解释加颜色字】 归有光家遭火,势急殆( ),物件殆( )尽,唯余项脊轩。归有光以为殆( )有神助,后重修之。

假设,如果朝某一方向行进朝着,面对往昔,从前刚才接近

名词作动词,坚持正义名词作动词,礼遇形容词作动词,保全形容词作动词,招致动词的使动用法,使……退却

判断句 标志词:非定语后置句 标志词:之被动句 诛:被诛杀被动句 标志词:为……所

7.文化常识(1)论是古代常用的一种文体,分为两种:一是政论,主要用于发表作者对于______的见解和主张;二是史论,通过评价历史,总结历史教训,为___________提供治国借鉴。《六国论》就属于_____。(2)然则诸侯之地有限诸侯:古代中央政权所分封的各国_______的统称。周代分公、侯、伯、子、男五等,汉朝分王、侯二等。周制,诸侯名义上须服从王室的政令,向王室朝贡、述职、服役,以及出兵勤王等。汉时诸侯国由皇帝派相或长吏治理,王、侯仅食赋税。

补写出下面句子中的空缺部分。苏洵在《六国论》中分析道,秦国战争以外所得土地远远多于战争所得,因此“___________,______________”,本来就不在于战争。(2020年新高考卷Ⅱ)

【特别小练习】下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是管仲相威公[注],霸诸侯,攘夷狄,终其身齐国富强,诸侯不敢叛。管仲死,竖刁、易牙、开方用,威公薨于乱,五公子争立,其祸蔓延,讫简公,齐无宁岁。夫功之成非成于成之日盖必有所由起祸之作不作于作之日亦必有所由兆故齐之治也吾不曰管仲而曰鲍叔及其乱也,吾不曰竖刁、易牙、开方,而曰管仲。何则?竖刁、易牙、开方三子,彼固乱人国者,顾其用之者,威公也。顾其使威公得用三子者,管仲也。仲之疾也,公问之相。当是时也,吾意以仲且举天下之贤者以对。而其言乃不过曰:竖刁、易牙、开方三子,非人情,不可近而已。(节选自苏洵《管仲论》)【注】 威公,即齐桓公。

A.夫功之成/非成于成之日/盖必有所由/起祸之作/不作于作之日/亦必有所 由/兆故齐之治也/吾不曰管仲/而曰鲍叔/B.夫功之成非成/于成之日/盖必有所由起/祸之作/不作于作之日/亦必有所 由兆/故齐之治也/吾不曰管仲/而曰鲍叔/C.夫功之成/非成于成之日/盖必有所由起/祸之作/不作于作之日/亦必有所 由兆/故齐之治也/吾不曰管仲/而曰鲍叔/D.夫功之成非成/于成之日/盖必有所由/起祸之作/不作于作之日/亦必有所 由/兆故齐之治也/吾不曰管仲/而曰鲍叔/

“功之成”与“祸之作”是对称结构,“非成于成之日”与“不作于作之日”也是对称结构,故“功之成”与“非成于成之日”之间要断开,“祸之作”与“不作于作之日”之间要断开,排除B、D两项。两个“所由”分别作“起”“兆”的定语,组合成偏正结构共同作两个“有”的宾语,不能断开,排除A项。故选C。

【参考译文】管仲为相辅佐齐桓公的时候,齐桓公称霸于诸侯,排斥打击了夷、狄等少数民族。管仲一生都在为使齐国国富民强而努力,诸侯不敢再叛乱。管仲死后,竖刁、易牙、开方相继得到重用。齐桓公最后在宫廷内乱中去世,五位公子开始争夺君位,祸乱蔓延开来,直到齐简公时期,齐国没有一年是安宁的。功业的完成,并不是完成在成功之日,必然是由一定的原因引起;祸乱的发生,不是发作时所产生,也会有一定的根源和预兆。因此,齐国的安定强盛,我不说是因为管仲,而说是因为鲍叔牙;齐国发生祸乱,我不说是因为竖刁、易牙、开方的原因,而说是因为管仲。为什么呢?

竖刁、易牙、开方这三人,固然是导致国家动乱的人,再看看重用他们的人,是齐桓公。回头看看,使齐桓公重用这三个人的是管仲啊!管仲病危的时候,齐桓公询问可以为相的人选。正当这个时候,我想管仲将推荐天下最贤能的人来作答,但他的话不过是竖刁、易牙、开方这三个人不合人情、不能亲近而已。

阅读下面的文言文,完成文后题目。六国论苏 辙尝读六国世家,窃怪天下之诸侯,以五倍之地,十倍之众,发愤西向,以攻山西千里之秦,而不免于死亡。常为之深思远虑以为必有可以自安之计盖未尝不咎其当时之士虑患之疏而见利之浅且不知天下之势也。夫秦之所以与诸侯争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之郊;诸侯之所与秦争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之野。秦之有韩、魏,譬如人之有腹心之疾也。韩、魏塞秦之冲,

而蔽山东之诸侯,故夫天下之所重者,莫如韩、魏也。昔者范雎用于秦而收韩,商鞅用于秦而收魏,昭王未得韩、魏之心,而出兵以攻齐之刚、寿,而范雎以为忧。然则秦之所忌者可以见矣。秦之用兵于燕、赵,秦之危事也。越韩过魏,而攻人之国都,燕、赵拒之于前,而韩、魏乘之于后,此危道也。而秦之攻燕、赵,未尝有韩、魏之忧,则韩、魏之附秦故也。夫韩、魏诸侯之障,而使秦人得出入于其间,此岂知天下之势邪!委区区之韩、魏,以当强虎狼之秦,彼安得不折而入于秦哉?韩、魏折而入于秦,然后秦人得通其兵于山东诸侯,而使天下偏受其祸。

夫韩、魏不能独当秦,而天下之诸侯,藉之以蔽其西,故莫如厚韩亲魏以摈秦。秦人不敢逾韩、魏以窥齐、楚、燕、赵之国,而齐、楚、燕、赵之国,因得以自完于其间矣。以四无事之国,佐当寇之韩、魏,使韩、魏无东顾之忧,而为天下出身以当秦兵;以二国委秦,而四国休息于内,以阴助其急,若此,可以应夫无穷,彼秦者将何为哉!不知出此,而乃贪疆埸[注]尺寸之利,背盟败约,以自相屠灭,秦兵未出,而天下诸侯已自困矣。至于秦人得伺其隙以取其国,可不悲哉!【注】 埸(yì):边界。

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是A.常为之深思远虑/以为必有可以自安之/计盖未尝不咎/其当时之士/虑患 之/疏而见利之/浅且不知/天下之势也B.常为之深思远虑/以为必有可以自安之计/盖未尝不咎其当时之士/虑患 之/疏而见利之/浅且不知/天下之势也C.常为之深思远虑/以为必有可以自安之/计盖未尝不咎/其当时之士虑患 之疏/而见利之浅/且不知天下之势也D.常为之深思远虑/以为必有可以自安之计/盖未尝不咎其当时之士虑患之 疏/而见利之浅/且不知天下之势也

“有”的宾语是“自安之计”,“自安之计”是偏正短语,中间不可断开,排除A、C两项。“虑患之疏”和“见利之浅”结构一致,所以“疏”后应断开,排除B项。故选D。

2.下列对文中加颜色词语的相关内容的解说,不正确的一项是A.世家,为《史记》五种体例之一。《史记》中共有“世家”三十篇, 其记载了自西周至西汉初各主要诸侯(包括著名将相)的兴衰历史。B.诸侯,是古代帝王所分封的各国君主。在其统辖区域内,世代掌握军 政大权,但按礼要服从王命,定期向帝王朝贡、述职,并有出军赋和 服役的义务。C.山东,作为一个地理区域的名称,最早始于战国时期,当时秦人称太 行山以东的地区为“山东”,为一个地域性的泛称。D.昭王,即秦昭襄王,昭襄为其谥号。谥号是指人死后,后人按其生平 事迹进行评定后给予或褒或贬评价的文字。

“当时秦人称太行山以东的地区为‘山东’”错。战国时期的“山东”指崤山以东,有时也说关东,即函谷关以东。

3.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是A.文章开头渲染六国攻秦声势与结局的巨大反差,从而引出论题并展开 论述。B.韩、魏亲西,则山东诸侯危亡;韩、魏亲东,则秦国危险,可见韩、 魏的重要性。C.秦国历代国君都能始终准确把握发展方略,而山东诸侯却各打各的小 算盘,导致灭亡。D.苏辙认为,韩、魏国君亲附秦国,实属无奈,这是山东诸侯“背盟败 约”造成的。

“秦国历代国君都能始终准确把握发展方略”错。秦昭王一开始并没有准确把握形势,而去攻打齐国,后采纳范雎的“远交近攻”之策。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(1)越韩过魏,而攻人之国都,燕、赵拒之于前,而韩、魏乘之于后,此危道也。译文:______________________________________________________________________________________________

越过韩、魏两国去攻打人家的国都,燕、赵在前面抵挡它,韩、魏就从后面偷袭它,这是危险的途径啊。

“拒之于前”,状语后置句;“拒”,抵挡;“乘”,乘势攻击、偷袭;“此危道也”,判断句。

(2)夫韩、魏不能独当秦,而天下之诸侯,藉之以蔽其西,故莫如厚韩亲魏以摈秦。译文:___________________________________________________________________________________________________________________

韩、魏两国不能独自抵挡秦国,而天下的诸侯,却必须借助韩、魏两国来保护它们西边的国土,所以不如亲近韩、魏来抵御秦国。

“当”,抵挡;“藉”,借助;“以”,来;“蔽”,遮蔽、保护;“西”,西边的国土;“故”,所以;“厚”,亲近;“摈”,抵御。

5.用自己的话概括本文的中心论点。

答案 六国破灭,在于考虑问题不周全,只考虑眼前利益,而且不了解天下之大形势。

【参考译文】我读过《史记》中六国世家的故事,内心感到奇怪:全天下的诸侯,凭着比秦国大五倍的土地,多十倍的军队,全心全力向西攻打崤山西边面积千里的秦国,却免不了灭亡。我常为这件事作深远的思考,认为一定有能够用来自求安定的计策;因此我未曾不怪罪那时候的一些谋臣,在考虑忧患时是这般的粗略,图谋利益时又是那么的肤浅,而且不了解天下的情势啊!

秦国要和诸侯争夺天下的目标,不是放在齐、楚、燕、赵等地区,而是放在韩、魏的边境上;诸侯要和秦国争夺天下的目标,也不是放在齐、楚、燕、赵等地区,而是放在韩、魏的边境上。对秦国来说,韩、魏的存在,就好比人有心腹的疾病一样。韩、魏两国阻碍了秦国出入的要道,却掩护着崤山东边的所有国家,所以全天下特别看重的地区,再也没有比得上韩、魏两国了。从前范雎被秦国重用,就征服了韩国;商鞅被秦国重用,就征服了魏国。秦昭王在还没获得韩、魏的归心以前,却出兵去攻打齐国的刚、寿一带,范雎就认为是可忧的。既然这样那么秦国忌惮的事情,就可以看得出来了。

秦国要对燕、赵两国动用兵力,这对秦国来说是危险的事情。越过韩、魏两国去攻打人家的国都,燕、赵在前面抵挡它,韩、魏就从后面偷袭它,这是危险的途径啊。可是当秦国去攻打燕、赵时,却不曾有韩、魏的顾虑,就是因为韩、魏归附了秦国的缘故啊。韩、魏是诸侯各国的屏障,却让秦国人能够在它们的国境内进出自如,这难道是了解天下的情势吗?任由小小的韩、魏两国,去抵挡像虎狼一般强横的秦国,它们怎能不屈服而归向秦国呢?韩、魏一屈服而归向秦国,从此以后秦国人就可以出动军队直达东边各国,而且让全天下到处都遭受到他们的祸害。

韩、魏两国不能独自抵挡秦国,而天下的诸侯,却必须借助韩、魏两国来保护它们西边的国土,所以不如亲近韩、魏来抵御秦国。秦国人就不敢跨越韩、魏,来图谋齐、楚、燕、赵四国,然后齐、楚、燕、赵四国,也就因此可以在它们的领域内安定自己的国家了。凭着四个没有战事的国家,协助面临敌寇威胁的韩、魏两国,让韩、魏没有防备东边各国的忧虑,替全天下挺身而出来抵挡秦国军队;用韩、魏两国对付秦国,其余四国在后方休养生息,来暗中援助它们的急难,像这样就可以源源不绝地应付了,那秦国还能有什么作为呢?诸侯们不知道要采取这种策略,却只贪图边境上些微土地的利益,违背盟誓、毁弃约定,

相关课件

这是一份(新高考)高考语文一轮复习课件必修下册(一)课文梳理课文2《齐桓晋文之事》(含详解),共60页。PPT课件主要包含了复习重点,偏偏却,恐怕可能,养活讲求,比得上,这些人,白白地,应该理所当然,通假字,古今异义词等内容,欢迎下载使用。

这是一份(新高考)高考语文一轮复习课件必修下册(五)课文梳理课文11《 阿房宫赋》(含详解),共54页。PPT课件主要包含了复习重点,覆盖遮蔽,曲折随,覆压三百余里,隔离天日,各抱地势,钩心斗角,高低冥迷,不知西东,五步一楼等内容,欢迎下载使用。

这是一份(新高考)高考语文一轮复习课件必修下册(三)课文梳理课文8《促织》(含详解),共60页。PPT课件主要包含了复习重点,无最终成功规格大腿,像相似,使赠送赏赐,流泪哭泣眼泪,通假字,古今异义词,多义实词,词类活用,特殊句式等内容,欢迎下载使用。