高中政治 (道德与法治)人教统编版必修4 哲学与文化人的认识从何而来评课ppt课件

展开

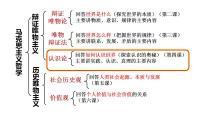

这是一份高中政治 (道德与法治)人教统编版必修4 哲学与文化人的认识从何而来评课ppt课件,共32页。PPT课件主要包含了②主观能动性,③社会历史性等内容,欢迎下载使用。

第二单元 认识社会与价值选择

4.1 人的认识从何而来

第四课 探索认识的奥秘

4.1 人的认识从而何来

思考: 1.你对杂交水稻有什么认识? 2.你对杂交水稻的认识与科学家的认识有什么差别? 3.袁隆平关于杂交水稻的认识来自哪里? 4.袁隆平杂交水稻研究需要哪些条件? 5.袁隆平杂交水稻研究与蜜蜂筑巢有什么区别? 6.袁隆平杂交水稻研究取得的成就是不是归功于他一个人?

思考: 1.你对杂交水稻有什么认识?

谈谈你对杂交水稻的感受。

袁隆平、高产、杂交、基因……

(1)认识的含义:主体对客体的能动反映。

(2)认识的形式:感性认识和理性认识

水稻寡妇、雌雄同体、海水稻、晚种早熟……

思考:2.你对杂交水稻的认识与科学家的认识有什么差别?

人们在实践基础上由感觉器官直接感受到的关于事物的现象、事物的外部联系、事物的各个方面的认识(如感觉、知觉、表象)

人们借助抽象思维在概括、整理大量感性材料的基础上达到关于事物的本质、全体、内部联系和事物自身规律性的认识。(如概念、判断、推理)

感性认识与理性认识的比较

注意:既没有纯粹感性的认识,也没有纯粹理性的认识,往往感性认识中有理性,理性认识中有感性。

1.法国的笛卡尔、荷兰的斯宾诺莎是哲学史上的“唯理论”学派的代表,他们认为“感觉给人以欺骗”。英国的培根、霍布斯则认为“理性认识是靠不住的”……这两个对立派别的共同错误是( )A.混淆了感性认识和理性认识的区别和界限B.否认了感性认识必须上升到理性认识C.否认了理性认识依赖于感性认识D.割裂了感性认识和理性认识之间的相互联系

思考: 3.袁隆平关于杂交水稻的认识来自哪里?

判断下列是不是实践活动?1.蜜蜂筑巢2.学生开展辩论会3.老师讲课4.修建长江三峡水利工程5.秋收起义6.杂交水稻的培育

(1)含义:实践是人们改造客观世界的物质性活动。

改造(使客观对象发生改变),不是认识

客观世界(自然界、人类社会),不是主观世界

直接现实性活动,把观念的东西变成现实的东西。根本区别于人纯主观的思维活动和认识活动。(是主观见之于客观的活动)

判断下列实践活动属于什么形式?1.修建长江三峡水利工程2.秋收起义3.杂交水稻的培育4.老师讲课

①改造自然的生产实践(人类最基本的实践活动)例如:兴修水利、植树造林

②变革社会的实践例如:革命(在阶级社会) 改革(社会主义社会)

③科学实验活动例如:自然科学试验(如太空育种试验);社会科学试验(如改革试点)

注意:实践除了三种基本形式之外还有其他形式,例如教育、艺术、医疗等实践。

思考:4.袁隆平杂交水稻研究需要哪些条件?

——完成杂交水稻的研发需要技术、人、材料等,同时实验的过程和结果也受现实因素的影响

A.实践的基本要素,包括实践的主体、 实践的对象和实践的手段,都是客观的

B.实践活动的过程及其结果是受客观事物 及其运动规律制约的,也具有客观性。

注意:侧重于实践受客观因素影响,区别于人的纯主观活动。

思考: 5.袁隆平杂交水稻研究与蜜蜂筑巢有什么区别?

在改造自然的实践中,创造出自然中原来没有的新的物质生活资料。

在改造社会的过程中,创造出新的社会结构和社会关系。

注意:区别于动物本能活动。

思考: 6.袁隆平杂交水稻研究取得的成就是不是归功于他一个人?

注意:区别于单个人孤立的活动。

2.(2018年北京卷)山脊上,代表中华悠久文化的长城蜿蜒曲折;山腰间,詹天佑创造性设计的“人”字形铁路折回而上;地表下,运用当代中国先进技术建造的京张高铁穿行向前。为避免破坏沿线文物和环境,京张高铁建设者采用“精准微爆破”等新技术,在地下100多米建造隧道,做到施工地表零沉降,实现了高铁与环境和谐共存。下列分析正确的是( )A. 京张高铁与“人”字形铁路是新旧事物的关系B. 工程设计与施工水平的提高说明实践活动具有社会历史性C. 建设者的创新意识是高铁成功建设的首要前提D. 高铁与环境和谐共存体现了矛盾同一性是推动事物发展的动力

从袁隆平在农校试验田中意外发现一株特殊性状的水稻到成功研制出优质杂交水稻;从提出震惊全球的杂交水稻“三系法”的提出,到经过日复一日的科学实验,最终成功跨出第一步;从平均亩产超过500公斤到现在亩产超过1500公斤;从袁隆平最初的雄心壮志“既然学了农,就应该学以致用,为国家和人民做点事”到成功实现“把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”。 结合视频与材料分析,杂交水稻的研制过程是如何体现实践与认识的辩证关系的?

思考1.从实践与认识关系的角度看,下列材料说明什么? 1953 年,袁隆平毕业于西南农学院(现西南大学)。1961年7月,袁隆平在农校试验田中意外发现一株特殊性状的水稻。他利用该株水稻试种,发现其子代有不同性质,推论其为天然杂交水稻。

(1)实践是认识的来源。

赏析古语、俗语蕴含的哲理①近水知鱼性,近山识鸟音。 ②不入虎穴,焉得虎子。③纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。 ④没有调查就没有发言权⑤不登高山,不知天之高也;不临深渊,不知地之厚也。⑥欲知山中事,须问打樵人。⑦竹外桃花三两支,春江水暖鸭先知。⑧操千曲而后晓声, 观千剑而后识器。⑨耳闻之不如目见之,目见之不如足践之。

古话说:“秀才不出门,全知天下事”。这是否否认了实践是认识的来源?为什么?

通过学习知识或从别人那里获得

实践是认识的 唯一来源

认识的来源≠认识的途径

来源唯一:途径两个:

1973年,袁隆平培育出的“南优1号”,平均亩产超过500公斤。 1974年,杂交组合“南优2号”培育成功,亩产高达628公斤。 2000年,实现水稻单产700公斤攻关目标。 2004年,实现水稻单产800公斤攻关目标。 2011年,袁隆平团队在隆回县实现水稻百亩片平均亩产926.6公斤。 2012年,浙江宁波市鄞州区百亩片平均亩产达963.65公斤。 2013年,我国启动超级杂交稻第四期亩产1000公斤的攻关。 2014年,袁隆平团队在溆浦县,将水稻平均亩产提升到1026.70公斤。 2020年,湖南衡南基地的第三代双季杂交稻亩产达1530.76公斤

思考2. 对于水稻的亩产量,袁隆平从未说过满足。张国栋说,“他挂在嘴边的话总是高产、高产、再高产,袁老虽然走了,我们会将他的梦延续下去。”为什么袁隆平对于水稻的产量从未满足呢?是什么推动杂交水稻的发展?

水稻种植新问题、新要求

先进研发工具(认识工具)

人对杂交水稻的认识能力

锻炼和提高了人的认识能力

(2)实践是认识发展的动力

注意:实践是认识发展的根本动力,但不是唯一动力。

赏析古语、俗语蕴含的哲理 ①吃一堑,长一智。 ②书到用时方恨少。 ③学然后知困。 ④失败是成功之母。

3.“行是知之始,知是行之成。”这句话告诉了我们( )

A.认识来源于实践

B.认识对实践有指导作用

C.实践是认识发展的动力

D.实践是有意识、有目的活动

4.“由于战争的需要,古代人设烽火台,用烽火和狼烟为信号 传递军情。同样的原因,促使现代人创造了无线电波发报、 雷达等科学技术去探测和传递军情。”这说明( ) A.实践是认识的唯一来源 B.人类的认识总是由浅入深,由低级到高级发展 C.实践是认识发展的动力 D.实践不断给人们的认识活动提供必要的物质手段

5.2022年5月4日,五星红旗再次飘扬在地球之巅,“巅峰使命”珠峰科考队员成功登顶。队员们在珠峰成功架设全球海拔最高的自动气象站,首次用高精度雷达测量冰雪厚度、采集冰雪样,完成了人体极高海拔适应机制实验等。这表明①科考活动锻炼和提高了人们的认识能力②科考活动是检验认识成果真理性的唯一标准③科考活动将不断地改变和发展客观规律④日益完备的科考工具延伸了人类的认识器官A.①② B.①④ C.②③ D.③④

思考3.如何验证袁隆平杂交水稻的研究是否成功?

(3)实践是检验认识真理性的唯一标准

赏析古语、俗语蕴含的哲理1.试玉要烧三日满,辨材须待 七年期。 2.路遥知马力,日久见人心。3.是骡子是马拉出去溜溜。 4.真理无价宝,实践里面找。5.真金不怕火来练。

思考4. 从袁隆平最初的雄心壮志“既然学了农,就应该学以致用,为国家和人民做点事”到成功实现“把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”。这说明了说明哲理?

(4)实践是认识的目的

认识可以指导实践,对实践具有反作用。

正确的认识促进实践的发展;错误的认识阻碍实践的发展。

赏析古语、俗语蕴含的哲理1.学以致用。 2.精通的目的在于应用。3.造烛为求明,求知为应用。4.学而不用如耕地不播种,终无所获。5.行动是老子,知识是儿子,创造是孙子。(陶行知)

6.“造烛为照明,求知为运用。学而不用,如同耕地不播种,终无收获。”这一论断是在强调( )A.实践是认识发展的动力B.实践是认识的目的C.认识是实践的来源D.认识对实践有促进作用

7.“路遥知马力,日久见人心”,从认识论角度看,其哲学寓意是( )A.实践是客观的物质性的活动B.实践是检验认识真理性的唯一标准C.一切真知都来自于实践D.实践是认识发展的动力

(1)实践是认识的来源

(3)实践是检验认识真理性的 唯一标准

强调认识“从旧到新” (深化发展)

强调认识要回归实践、 服务于实践

(1)实践是认识的来源(2)实践是认识发展的动力(3)实践是检验认识真理性 的唯一标准(4)实践是认识的目的

(1)正确的认识特别是科学理论能促进实践的发展;(2)错误的认识会把实践引向歧途。

①树立实践第一的观点,积极参与实践活动;②重视科学理论的指导作用,坚持理论与实践相结合。

8.2022年5月4日,我国珠峰科考队员成功登顶珠穆朗玛峰,并完成世界海拔最高自动气象站的架设;首次在“地球之巅”利用高精度雷达,测量峰顶冰雪厚度,在青藏高原科学考察研究历史上具有划时代意义。这表明( )①科学实验活动是人类最基本的实践活动②科学实验的水平受客观历史条件的制约③科考获得的直接经验比间接经验更可靠④新的认识工具促进了人的认识不断发展A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

错误。改造自然的生产实践才是人类最基本的实践活动。

错误。直接经验并不比间接经验更可靠。二本不能简单比较。

9.(2018年海南卷·20)“读万卷书、行万里路”是拓展学生素质的重要途径。2017年2月,教育部等11部门联合发布《关于推进中小学生研学旅行的意见》,要求各地将研学旅行摆在更加重要的位置,推动研学旅行健康快速发展。开展研学旅行的认识论依据是( )①直接经验比间接经验更有用 ②参与社会实践可以促进知与行的统一③直接经验是验证间接经验正确与否的标准④认识的发展是一个实践与认识相互促进的过程A.①② B.①③ C.②④ D.③④

开展研学旅行,是因为参与社会实践可以促进知行统一,拓展学生素质,故②选项正确;之所以要开展研学旅行,是因为认识的发展是一个实践与认识相互促进的过程,故④选项正确。

错误。直接经验并不比间接经验更有用。二本不能简单比较。

错误。实践是检验认识真理性的唯一标准。

10.(2022·全国乙卷)穿山甲原来被作为重要的药用野生动物,近年来受人类活动影响我国穿山甲数量急剧下降,在2020年版《中国药典》中,穿山甲未被继续收载。2020年6月5日,国家林草局发布公告,将穿山甲调整为国家一级保护野生动物。随着生态文明建设的发展,人们对野生动物的认识发生了深刻变化,这表明( )①认识只有不断变化才能正确指导实践②符合客观规律的认识促进社会文明进步③认识发展的目的在于不断创新原有观点④社会实践的需要是认识发展变化的动因A.①②B.①③C.②④D.③④

随着生态文明建设的发展,国家将穿山甲调整为国家一级保护野生动物,人们对野生动物的认识发生了深刻变化,表明符合客观规律的认识促进社会文明进步,社会实践的需要是认识发展变化的动力。②④符合题意。

错误。正确的认识才能正确指导人们的实践活动,而不断变化的认识可能正确也可能错误。

错误。实践是认识的目的,认识发展的目的在于指导人们实践。

11.(2022·全国甲卷)2022年2月27日,以某高校学生为主研制的遥感卫星“启明星”发射升空,学生可以根据需要给卫星发指令获得地球观测数据,用来验证自己的创意是否合理可行。通过研制卫星,学生巩固了专业知识,极大地提升了专业能力。由此获得的启示是( )①认识的目的全在于从实践中获得真理②亲身参与实践获得的知识才是可靠的知识③间接经验同直接经验相结合能够深化认识④只有通过实践才能验证认识的客观真理性A.①②B.①④C.②③D.③④

通过研制卫星,学生巩固了专业知识,极大地提升了专业能力,这明是间接经验同直接经验相结合能够深化认识,③正确切题。学生可以根据需要给卫星发指令获得地球观测数据,用来验证自己的创意是否合理可行,这说明“只有通过实践才能验证认识的客观真理性”,④正确切题。

错误。实践是认识的目的。

错误。亲身参与实践获得的知识不一定是正确的,不一定是可靠的知识。

相关课件

这是一份高中政治 (道德与法治)人教统编版必修4 哲学与文化人的认识从何而来多媒体教学ppt课件,共60页。PPT课件主要包含了核心素养,知识目标,认识与实践,阅读与思考,疑难解析,总结实践,实践是认识的基础等内容,欢迎下载使用。

这是一份政治 (道德与法治)必修4 哲学与文化人的认识从何而来图片课件ppt,共36页。PPT课件主要包含了没礼貌的一代,消极叛逆,对金钱没有概念,感性认识,理性认识,实践是什么,对号入座,实践是认识的基础,实践与认识的辩证关系等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中政治 (道德与法治)人教统编版必修4 哲学与文化人的认识从何而来备课课件ppt,共29页。