人教统编版选择性必修2 经济与社会生活第5课 工业革命与工厂制度巩固练习

展开第二单元 生产工具与劳作方式

第5课 工业革命与工厂制度

课堂练习

【基础卷】

一、单项选择题

1、“一只只银燕把不同地区、不同种族、不同肤色的人们紧密地联系起来。对于现代人来说,早晨还在北京,下午已毫无倦意地出现在千里之外的另一座城市,这已经是十分平常的事了。”材料中的交通工具发明于( )

A.德国 B.英国 C.美国 D.法国

【答案】C

【详解】材料中把飞机比作银色的燕子,材料说明飞机促进了世界交通运输的发展,结合所学可知,美国人莱特兄弟发明飞机,故选C;ABD不符合题意,排除。

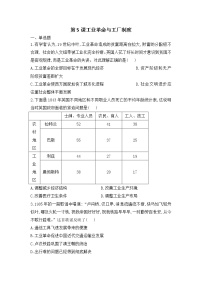

2、某班高一学生撰写一篇历史小论文,题目为《工业革命改变了人们的社会生活》,他梳理的目录如下,你认为合理的的是( )

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D. ①②③④

【答案】D

【详解】工业革命提高了生产力,促进了农业发展,推动了城市化进程,同时这一时期火车和蒸汽机车出现,而妇女儿童走进工厂,其地位有一定水平的提升。随着工业革命的发展,大众消费和休闲娱乐方式发生了变化,D正确;A、B、C概括不全,排除。

3、下图反映了英国近代不同时期棉花加工量和生铁产量的变化情况。这表明

A.改变了英国的人口结构 B.推动了英国的城市化进程

C.增加了英国工人的收入 D.提高了英国的社会生产力

【答案】D

【详解】根据柱状图可以看出,英国的棉花加工量和生铁产量在大幅度上升,结合题干涉及的时间可知,这一时期正是英国工业革命开始的时间,这说明英国的社会生产力在提升,D正确;英国的人口结构变化、城市化进程以及工人收入通过柱状图无法得出,排除A、B、C。

4、1820年前后英国已出现一批专门制造机器的厂家,有专门的技术工人,生产相同型号的零部件。这主要反映了( )

A.工业革命深入发展 B.世界市场基本形成

C.内燃机的广泛推广 D.垄断组织开始出现

【答案】A

【解析】根据题干时间“1820年”可以判断处在第一次工业革命时期。世界市场基本形成于19世纪中期第一次工业革命的完成,排除B;CD出现在第二次工业革命时期的,排除。题干体现了机器制造业的出现,主要反映了工业革命深入发展,故答案选A。

5、观察如图,这是19世纪后期英国伦敦泰晤士河景象的真实写照。这说明( )

汽船游览真时尚,黑烟滚滚罗缤纷河水浑浊七彩色,闻臭听噪怡然得

A.工业革命加速了城市化进程 B.煤成为当时唯一的动力能源

C.工业革命助长了奢侈享受风 D.工业革命带来环境污染问题

【答案】D

【详解】19世纪后期,英国有钱人以坐船游览伦敦的泰晤士河为时尚,但是这一时期河水已经混浊不堪,臭气熏天,说明人们在享受工业文明成果的同时,也带来了严重的环境污染问题,因此D正确,ABC排除。故选D。

6、在社会发展大潮中,近现代英国乡村经历了兴旺发展、持续衰落、逐渐恢复的历史过程。其“持续衰落”主要是由于( )

A.新航路的开辟 B.工业革命的推进

C.殖民扩张 D.政府强有力的政策

【答案】B

【详解】工业革命的推进带来了工业城市的发展,农村人口和比例下降,符合乡村“持续衰落”的过程,故B项正确;新航路开辟是对外开拓殖民地,与英国乡村发展不符,故A、C两项错误;政府政策是影响乡村兴衰的因素,但不是导致乡村“持续衰落”的主要原因,故D项错误。

7、在19世纪上半叶的曼彻斯特,社会下层平均寿命只有17岁。仅在英格兰和威尔士,所发生的刑事犯罪数字为:1805年4605起;1842年达到31309起。人们滋生出对社会的反叛情绪,并汇合成一场声势浩大的群众运动。材料旨在说明英国( )

A.资产阶级革命爆发背景 B.1832年议会改革的原因

C.工业革命中存在的问题 D.社会发展呈现衰退迹象

【答案】C

【详解】根据材料“社会下层平均寿命只有17岁”“ 发生的刑事犯罪数字为:1805年4605起;1842年达到31309起”“ 人们滋生出对社会的反叛情绪”等信息可知,材料体现了英国伴随着社会的发展出现下层公民平均寿命短、犯罪率增加、阶级矛盾激化等社会问题,因此材料主要体现了工业革命中存在的问题,故C选项正确;根据所学知识可知,英国资产阶级革命爆发于1640年,故A选项错误;1832年议会改革是指工业革命后,新兴工业资产阶级为维护自身利益,强烈要求参与国家管理而进行的改革,材料内容主要体现了随着英国工业革命的发展而存在的一系列社会问题,故B选项错误;材料内容只是体现了英国随着工业革命的发展而暴露出的社会问题,而不是体现社会呈现衰退现象,故D选项错误。

8、19世纪,英国政府在各工业城市建立城市学院,推行职业教育和科技教育。这些城市学院紧扣当地人民生活,教授有助于他们工作的知识。不少的城市学院在20世纪发展为完全大学。这反映了,当时英国( )

A.产业革命扩大了教育需求 B.资产阶级代议制具有优势

C.政府极力调节劳资矛盾 D.经济发展导致劳动力不足

【答案】A

【详解】根据材料“城市学院紧扣当地人民生活,教授有助于他们工作的知识”“ 不少的城市学院在20世纪发展为完全大学”等结合所学知识可知,随着英国经济的发展政府重视高等教育的发展,以便教授工作知识,因此体现了产业革命扩大了教育需求,故A选项正确;材料内容体现了随着英国资本主义经济的发展推动了教育需求,没有体现资产阶级代议制存在哪些优势,故B选项错误;材料内容主要体现了随着经济的发展扩大了教育的需求,没有体现政府极力调节劳资矛盾,故C选项错误;根据材料“这些城市学院紧扣当地人民生活,教授有助于他们工作的知识”可知,体现了经济发展和教育扩大的问题,没有体现经济发展导致劳动力不足的问题,故D选项与材料无关。

9、19世纪50年代,英国已有棉纺织厂1932家,毛纺织厂1497家,绒、麻、丝织工厂1070家,工厂已成为全国占重要地位的生产组织形式。这表明当时英国( )

A.轻工业生产最发达 B.工厂制度已确立

C.工业革命率先完成 D.城市化进程加快

【答案】B

【详解】根据材料信息“工厂已成为全国占重要地位的生产组织形式”可知,当时英国建立了资本主义大工厂制度,故B项正确;材料说明的是工厂制度的确立,属于生产组织形式变化,没有说明轻工业生产最发达,排除A;材料没有比较英国和其他国家工业革命完成的信息,排除C;材料没有分析工业革命对于城市化进程的影响,排除D。故选B。

10、马克思说:“在工场手工业和手工业中,是工人利用工具,在工厂中,是工人服侍机器。在前一种场合,劳动资料的运动从工人出发,在后一种场合,则是工人跟随劳动资料的运动。”由此可见,工厂制度区别于工场手工业的本质特点是( )

A.使用机器大生产 B.工人参加集体劳动

C.生产资料私有化 D.工人的受剥削程度

【答案】A

【详解】由工场手工业时代的“工人利用工具”、“劳动资料的运动从工人出发”和工厂时代的“工人服侍机器”、“工人跟随劳动资料的运动”等信息比较,再结合所学工业革命的相关知识可知,前者工人居于主动地位,而后者工人围着机器转,处于被动地位,两者的最大区别在于后者采用机器生产,所以本质上是生产手段由手工生产变为了机器生产,故选A;BC是二者的相似之处,故排除;题干没有工人受剥削的相关信息,故D与题意无关,所以排除。

【提升卷】

一、单项选择题

1、在某一时期,英国进口的主要商品由传统的香料、茶及瓷器等,变为大量进口金属、染料及棉花等。导致这一变化的主要原因是( )

A.新航路的开辟 B.世界市场形成

C.中国闭关锁国 D.生产方式变化

【答案】D

【详解】金属、染料及棉花属于原料,是工业化发展所需,结合所学知识可知,这是因为这一时期英国发生了工业革命,生产方式发生了变化,因此对产品的需求随之转变,D正确;新航路开辟后,英国进口的内容以香料等传统东方商品为主,排除A;世界市场形成是在第二次工业革命完成之后,当时英国以资本输出为主,排除B;中国闭关锁国和英国进口商品种类的变化无关,排除C。

2、1834年,英国政府颁布了《济贫法(修正案)》,史称“新济贫法”。它比1601年颁布的《济贫法》要严苛很多,如规定受救济者必须是被收容在贫民习艺所中从事苦役的贫民,而贫民习艺所内的生活条件极为恶劣,劳动极其繁重,贫民望而却步。英国政府这样做的主要目的是( )

A.建立更为完善的社会福利制度 B.减少政府开支以应对经济衰退

C.维持资本主义自由劳动力市场 D.惩戒工人运动以维护民主政治

【答案】C

【详解】工业革命时期,英国需要大量的自由劳动力,材料中的法案实际上是希望贫民进入工厂从事劳动,维持资本主义自由劳动力市场,故C项正确;19世纪上半期时英国还没有建立完善的社会福利制度,故A项错误;当时英国还处于工业革命时期,其经济是快速发展而不是衰退,故B项错误;材料中的措施主要的目的是为当时的工厂提供更多的自由劳动力,和维护民主政治没有关系,故D项错误。

3、19世纪末期,英国的家庭人数开始减少。这种趋势先在上层社会和自由职业中开始,不久影响到其他中产阶级,后来影响到工人阶级,工人中一度出现了节育浪潮。这反映了( )

A.人们的生育观念得到修正 B.工人尽快脱贫的愿望

C.社会阶级间的价值观趋同 D.英国国内竞争日趋激烈

【答案】D

【详解】材料说明了工业革命时期英国社会上的人们生育观念出现变化,结合所学知识可知,工业革命时期竞争激烈,促使人们减少生育,D项正确;“修正”用词不当,材料体现的是生育观念的变化,A项错误;“尽快脱贫”不能得出,B项排除;“价值观趋同”与材料主旨不符,C项错误。

4、德国在19世纪初开始了工业化,工人阶级力量日益壮大,工会鼓励工人加入行会互助组织。俾斯麦及时调整策略,一方面将政府的力量介入当时存在的各种行会组织中,另方面加快社会保险制度的建立。由此可知( )

A.工人阶级力量已有彻底性改变 B.资本主义社会面临衰退的风险

C.马克思主义已取得实践的成功 D.行会的发展迫使政府调整政策

【答案】D

【详解】工业革命的发展使得工人阶级力量壮大,在此背景下,行会互助组织的壮大使得德国政府一方面将政府的力量介入当时存在的各种行会组织中,另方面加快社会保险制度的建立,说明行会的发展迫使德国政府调整了政策,D正确;A错在“彻底性”,排除;19世纪初的德国资本主义正处于快速上升期,排除B;马克思主义的成功实践是在十月革命中实现的,排除C。

5、马克思曾说:“市场总是在扩大,需求总是在增加,工场手工业再也不能满足这种需求,于是蒸汽机和机器引起了工业中的革命。”这段话表明( )

A.蒸汽机改良成功,开始了工业革命 B.工业革命直接原因是蒸汽机的发明

C.市场需求的扩大,引发了工业革命 D.工场手工业从来无法满足市场需求

【答案】C

【详解】根据题干“市场总是在扩大,需求总是在增加”可知,市场的扩大,社会需求的增加给工场手工业的生产能力造成压力,要求出现更高水平的生产力,因此工业革命应用而生,C项正确;材料探究的问题是工业革命发生的原因,材料没有涉及蒸汽机改良成功是工业革命开始的标志,同时也不符合历史事实,A项错误;材料的信息反映的是工业革命出现的原因,市场需求的扩大要求生产力的进步,故蒸汽机产生,以及出现了大量机器,进而工业革命轰轰烈烈进行,B项错误;材料信息是市场需求的扩大导致工场手工业的生产能力有限而不是从未满足过市场需求,D项错误。

6、图一、图二是1854—1856年间英国进出口贸易的基本状况。这反映了这一时期的英国( )

A.商品输出的特征显著 B.主要进口工业制造品

C.资本输出是主要方式 D.入超额度呈增长趋势

【答案】A

【详解】题干反映的是1854—1856年间英国进出口贸易,其进口贸易以原材料为主,出口贸易以工业制成品为主,结合所学知识可知,题干符合工业革命时期英国国际贸易中商品输出显著的特点,故选A项;题干反映的是英国出口的主要是工业制成品,排除B项;资本输出为主要方式是在第二次工业革命后期,排除C项;此时英国在国际贸易中处于出超地位,排除D项。

7、下面是1851年西欧主要国家与中国的城市和农村人口统计表,中西方在城市化上的差异表明( )

A.工业文明对城市化的推动作用远胜于农业文明

B.中西方在城市化进程中的道路明显不同

C.在城市化的进程中西方主动而中国被动

D.中西方的农村人口对城市化的态度不同

【答案】A

【详解】根据表格内容可知,1851年中国的城市化水平明显低于英国、法国并结合所学知识可知,当时工业革命已经在英国开展,这表明工业文明对城市化的推动作用远胜于农业文明,故A项正确;B、C、D三项在材料中无法体现,故排除。

8、下面为欧洲主要国家城市化发展速度图(1300—1900年)。对此图解释正确的是( )

A.新航路开辟加快意大利城市化发展 B.长期的分裂和战乱阻碍法国城市化

C.近代欧洲各国城市化进程不断加快 D.殖民活动和工业化推动英国城市化

【答案】D

【详解】由图中所示可知,英国的城市化在15世纪中期超过法国,在17世纪中叶超过意大利并远远领先于欧洲大陆。依据所学知识可知,这得益于英国早期殖民活动和工业革命,故D项正确;由图示可知,新航路开辟时期,意大利城市化在不断下降,故A项错误;小农经济的长期大量存在和大革命时期的动荡导致法国城市化缓慢,故B项不符合史实;由图示可知,意大利的城市化进程不断下降,故C项错误。

9、据统计,1850年德国的专利授予数目为243项,1870年为4132项,1900年达到8784项。这反映出德国( )

A.海外市场的拓展主导着科技发明 B.在整体科技实力上遥遥领先于他国

C.政府在科技发展中扮演重要角色 D.从欧洲其他国家大量引进技术发明

【答案】C

【详解】由材料数据可知,德国专利授予数目增长速度惊人。依据所学知识可知,专利授予权是由政府掌握的,因此材料数据说明政府在科技发展中扮演重要角色,故C项正确;“主导”说法错误,故A项错误;没有其他国家数据,无法得出德国在整体科技实力上遥遥领先于他国的结论,故B项错误;从欧洲其他国家大量引进技术发明和专利数据增长无关,故D项错误。

10、如图是十八世纪七八十年代输入英国的原棉重量变化示意图,导致这种变化的主要原因是( )

A.英国纺织工人数量增加 B.第二次工业革命的来临

C.棉纺织领域的发明创造 D.工人手工纺纱速度提高

【答案】C

【详解】本题考查图表数据史料的分析能力,考查的内容是工业革命。解题关键在于十八世纪七八十年代输入英国的原棉重量大量增加,说明英国需要原棉原料,这一时间是工业革命初期,工业革命的核心是棉纺织业的发展,C项;A、D两项是工业革命的具体表现之一,B项的时间是19世纪70年代以后,所以排除。

11、20世纪20年代初上海大隆机器厂就能够生产织布机,到1928年,该厂开始大量制造织布机;到1937年时,大隆机器厂生产的纺织机械已经令英商怡和纱厂的大班“极为注意”,“诚不料中国之大隆厂,竞有如是之优良出品也”。材料表明( )

A.中国的重工业获得了飞速发展 B.中国机器制造业能与列强竞争

C.国民政府保护民族机器制造业 D.中国近代机器生产得到发展

【答案】D

【详解】上海大隆机器厂由“能够生产织布机”到“大量制造织布机”,连英商怡和纱厂的大班都称其“优良出品”,结合所学可知,这体现了中国近代机器生产的发展,D项正确;该厂发展不能说明中国重工业获得了“飞速”发展,排除A项;在中国近代大背景下,“机器制造业能与列强竞争”与史实不符,排除B项;材料信息无关政府政策,C项不符合题意。

12、英国的煤产量从1770年的600万吨上升到1800年的1200万吨,进而上升到1861年的5700万吨。同样,英国的铁产量从1770年的5万吨增长到1800年的13万吨,进而增长到1861年的380万吨。煤铁的这一发展趋势形成的主要原因是( )

A.海上霸主地位的确立 B.机器生产动力的革新

C.新式能源的广泛应用 D.殖民扩张的不断加剧

【答案】B

【详解】材料中英国从1770年到1861年正值工业革命时期,这一时期煤铁产量的迅速增长显然是因为蒸汽机的广泛使用,即机器生产动力的革新促进了煤铁产量增加,B正确;英国海上霸主地位的确立是在17世纪末,排除A;煤炭不属于新式能源,排除C;题干与殖民扩张无关,排除D。

13、19世纪末20世纪初,美国的钢铁、石油、铁路、汽车、采煤、制糖、火柴、烟草等各个部门,都先后形成了规模巨大的托拉斯。1910年,托拉斯在美国一些工业部门的生产中所占比重是:纺织工业为50%,玻璃制造业为54%,棉布印染业为60%,食品制造业为60%,酿酒业为72%,金属工业(不包括钢铁)为77%,化学工业为81%,钢铁工业为84%。这则材料说明美国( )

A.钢铁工业竞争最为激烈 B.许多行业生产和资本高度集中

C.纺织工业规模保持稳定 D.托拉斯是垄断组织的唯一形式

【答案】B

【详解】材料涉及的是美国经济中许多部门均出现了以托拉斯为代表的垄断组织,说明美国生产和资本高度集中,故选B项;从材料信息来看,钢铁工业垄断程度最高,而垄断的目的就是控制价格和市场,以赚取高额利润,所以是排斥竞争的,故A项错误;纺织工业中,托拉斯所占比重为50%,无法体现纺织工业规模保持稳定,故C项错误;材料中美国多个部门出现了托拉斯,但不能说明托拉斯是美国垄断组织的唯一形式,D项错误。

14、“在美国,农业机械的发明得到了促进……与这些新机械同样重要的是高粮仓、罐头食品制造厂、冷藏车、船和迅速的运输工具,它们导致了一个不仅提供工业产品、也提供农业产品的世界市场。”据此,20世纪以来美国食物储备技术得到发展的主要原因是( )

A.发明了新交通工具 B.工业革命的发展与影响

C.工业生产方法的改进 D.政府的推动作用

【答案】B

【详解】根据材料可知,工业革命提供了便利的储备工具和运输工具,食物储备技术得到发展,B正确;新的交通工具发明以及工业生产方法都是实物储备技术发展的原因之一,而非主要原因,排除A、C;题干并未体现出政府在食物技术储备方面的作用,排除D。

15、甲午中日战争之后,张之洞提出了“先发制人”的战略。他建议“急宜筹护华商、华工之法,以抵倭人”。该建议得到了清政府的认可,光绪帝发布谕令,着地方官员在开埠的苏州等地,“筹议招商,多设织布、织绸等局”。这一战略的实施( )

A.摆脱了列强资本输出的控制 B.鼓舞了民族工业发展的信心

C.推动了洋务运动的开展 D.改变了近代中国的工业布局

【答案】B

【详解】根据材料“甲午中日战争之后”、“发布谕令,着地方官员在开埠的苏州等地,‘筹议招商,多设织布、织绸等局’”并结合所学可知,甲午中日战争之后清政府放宽了民间设厂限制,鼓舞了民间设厂的信心,B项正确;甲午中日战争后列强对中国的经济侵略进入资本输出的新阶段,排除A项;甲午中日战争中国战败,洋务运动宣告失败,排除C项;D项与史实不符,排除。

二、材料分析题

16、阅读材料,完成下列要求。

材料一 明朝加重了江南的田赋征收,同时规定征收一定数量的丝绢实物。自1405年到1433年,郑和的7次远航中,丝织品是贸易的主要物产。明朝后期,嘉兴所辖濮院镇“机杼之利,日生万金”,吴江的盛泽镇“居民稠广,俱以蚕桑为业。男女勤谨,络纬机杼之声,通宵彻夜,仅丝绸牙行,约有千百余家”。归安县“男耕女织,农家本务,况在本地,家家织经”。江南官营织机有3 500台,民间已超过万台。明后期废除了匠户和徭役制度,丝绸机户有机会积累原始资本,扩大生产,机户郑灏家就有“织帛工及挽丝佣各数十人”。

——摘编自李绍强徐建青《中国手工业经济通史•明清卷》

材料二 从18 世纪70年代到19世纪上半叶的几十年间,是近代工厂制的兴起时期。1786年,曼斯菲尔德的奥德诺与库伯联合工厂建厂时总资产4200镑,固定资本3789镑;1789年总资产5421镑,固定资本3916镑。阿克莱特的克罗姆福德纺纱厂,1771年建厂时雇用300多人,到1816年翻一倍,达到727人。在韦奇伍德埃特鲁利亚制陶厂中,整个工厂分为若干个车间,如拌土车间、制胚车间、上釉车间、烧窑车间、上彩车间等,每个车间的工人只负责所指定的一道生产工序。18世纪下半叶,韦奇伍德在其制陶厂中首创了原始的计时系统,即用打铃来召集工人。19世纪初一家工厂规定:“任何人如非确有必要而擅离岗位,或在工作时间与工友交谈,每次将处以一便士罚款。”

——摘编自刘金源(论近代英国工厂制的兴起》

(1)根据材料-并结合所学知识,概述明代江南丝织业发展的表现并分析其发展的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国工厂生产的特点,并分析工厂生产方式的出现对英国社会发展的影响。

【答案】

(1)表现:出现丝织业市镇;私营规模远超官营;采用雇佣劳动;出现工序分离趋势。

主要原因:赋役制度改革;对外贸易发展;商品经济活跃。

(2)特点:采用机器生产;固定资本占总资产的比例高;劳动力高度集中;劳动分工深化;实行规范化和制度化管理。

影响:促进了劳动生产率的提高,推动了英国经济的转型,同时也为英国成为“世界工厂”奠定了基础;工厂制在兴起的过程中,存在工人劳动强度大等问题,激化了社会矛盾,推动了英国工人运动的兴起。

【详解】

(1)表现:根据材料“明朝后期,嘉兴所辖濮院镇‘机杼之利,日生万金’,吴江的盛泽镇‘居民稠广,俱以蚕桑为业’”可知,出现丝织业市镇;根据材料“江南官营织机有3 500台,民间已超过万台”可知,私营规模远超官营;根据材料“织帛工及挽丝佣各数十人”可知,采用雇佣劳动,而且出现工序分离趋势。主要原因:根据材料“明朝加重了江南的田赋征收,同时规定征收一定数量的丝绢实物”可知,赋役制度改革;根据材料“自1405年到1433年,郑和的7次远航中,丝织品是贸易的主要物产”可知,对外贸易发展;根据所学知识可知,明代江南地区商品经济活跃。

(2)特点:根据所学知识可知,英国工厂采用机器生产;根据材料“1786年,曼斯菲尔德的奥德诺与库伯联合工厂建厂时总资产4200镑,固定资本3789镑;1789年总资产5421镑,固定资本3916镑”可知,固定资本占总资产的比例高;劳动力高度集中;根据材料“阿克莱特的克罗姆福德纺纱厂,1771年建厂时雇用300多人,到1816年翻一倍,达到727人”可知,劳动分工深化;根据材料“18世纪下半叶,韦奇伍德在其制陶厂中首创了原始的计时系统,即用打铃来召集工人”可知,实行规范化和制度化管理。

影响:根据所学知识可知,工厂制度促进了劳动生产率的提高,推动了英国经济的转型,同时也为英国成为“世界工厂”奠定了基础;根据所学知识可知,工厂制在兴起的过程中,存在工人劳动强度大等问题,激化了社会矛盾,推动了英国工人运动的兴起。

17、阅读材料,完成下列要求。

材料一 西方国家大规模的城市化进程,起源于近代的工业革命。城市化作为一种经济和社会发展的形态,和工业化似乎是一对“孪生子”,它们就像两个车轮,承载着人类社会滚滚向前发展。在第一次产业革命的推动下,1851年英国的城市化水平就超过了50%,率先进入成熟的城市化阶段。法国、德国、加拿大等国家相继启动了城市化进程。19世纪70年代,第二次产业革命在美、德、法等主要资本主义国家兴起,使得重化工业取代纺织等轻工业而成为主导产业,西方国家的城市化进程明显加速。

——摘编自周跃辉《西方城市化的三个阶段》

材料二 近代中国的城市化有着一系列的局限。一方面,由于城市变革更多的属于外力冲击下的被动过程,缺乏足够的内在动力和自主性,加上持续动荡的社会环境,因而始终徘徊于传统与近代之间,只能说是“半截子”近代化;另一方面,近代因素在中国社会的渗透和扩散,在地域空间上很不平衡。东部沿海地区与西部内陆地区,南方地区与北方地区,口岸地区与非口岸地区,在近代化形式和发展水平方面存在很大差异。更进一步讲,中国近代的城市化某种程度上是一种外力强制的移植,必然与中国社会产生一系列的矛盾和冲突,从而走上一条扭曲的道路。

——摘编自陈国灿《中国城市化道路的历史透视和现实思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国近代城市化的原因和意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代中国城市化存在的明显不足及其原因。

【答案】

(1)原因:圈地运动导致农村人口向城市转移;两次工业革命(或工业化)的促进;垄断组织的形成。

意义:推动了英国社会的发展和进步;促进了英国的近代化;为其他国家城市化提供了示范。

(2)不足:城市化介于传统与现代之间,具有不彻底性;城市化空间分布不平衡(或发展水平不平衡);与中国社会存在一系列矛盾和冲突。

原因:中国传统农耕经济占据统治地位;西方列强的侵略;持续动荡的社会环境;中国社会发展不平衡

【详解】

(1)原因,根据所学知识可知,圈地运动使得大量的农村人口涌入城市变为工人,促进城市人口的增加,是促进英国城市化的重要原因之一;根据材料“在第一次产业革命的推动下,1851年英国的城市化水平就超过了50%,率先进入成熟的城市化阶段”“19世纪70年代……西方国家的城市化进程明显加速”可知,两次工业革命极大促进了英国的城市化;第二次工业革命后出现垄断组织,生产和资料的高度集中进一步促进城市化。意义,英国城市化的发展推动了英国社会生产力的发展,是社会经济发展的体现,也是英国近代化推进的重要表现,带动了其他国家的城市化,为其他资本主义国家的城市化提供了典范。

(2)不足,根据材料“始终徘徊于传统与近代之间,只能说是‘半截子’近代化”可知,中国近代城市化介于传统与现代之间,具有不彻底性;根据材料“近代因素在中国社会的渗透和扩散,在地域空间上很不平衡”可知,城市化空间分布不平衡;根据材料“中国近代的城市化某种程度上是一种外力强制的移植,必然与中国社会产生一系列的矛盾和冲突,从而走上一条扭曲的道路”可知,中国近代城市化与中国社会存在一系列矛盾和冲突。原因,根据材料“由于城市变革更多的属于外力冲击下的被动过程,缺乏足够的内在动力和自主性”结合所学知识可知,近代西方列强的侵略是中国近代城市化出现上述特点的重要原因;中国近代城市化“缺乏足够的内在动力和自主性”主要原因还有中国传统农耕经济占据统治地位,阻碍中国工商业的发展,导致中国近代城市化存在明显不足;根据材料“加上持续动荡的社会环境”可知,中国近代持续动荡的社会环境也是导致中国近代城市化明显不足的重要原因等从中国近代内部和外部背景的角度分析回答。

人教统编版选择性必修2 经济与社会生活第5课 工业革命与工厂制度优秀课后复习题: 这是一份人教统编版选择性必修2 经济与社会生活第5课 工业革命与工厂制度优秀课后复习题,共3页。试卷主要包含了机器大生产与工厂制度,工业革命后生活方式的变化等内容,欢迎下载使用。

高中人教统编版第5课 工业革命与工厂制度当堂检测题: 这是一份高中人教统编版第5课 工业革命与工厂制度当堂检测题,共11页。试卷主要包含了休米勒,18世纪,英国某思想家认为等内容,欢迎下载使用。

高中历史人教统编版选择性必修2 经济与社会生活第5课 工业革命与工厂制度综合训练题: 这是一份高中历史人教统编版选择性必修2 经济与社会生活第5课 工业革命与工厂制度综合训练题,共4页。试卷主要包含了选择题,材料分析题等内容,欢迎下载使用。