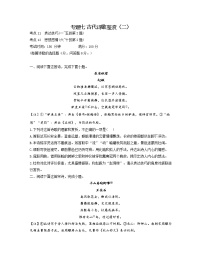

【通用版】2023届高考语文考点剖析专题卷 专题六 古代诗歌鉴赏(一)

展开专题六 古代诗歌鉴赏(一)

考点9 形象(一~五的第2题)

考点10 语言(六~十的第2题)

考试时间:150 分钟 满分:100分

(每篇诗歌的选择题4分,问答题6分。)

一、阅读下面这首词,完成下面小题。

临江仙·柳絮

薛宝钗

白玉堂前春解舞,东风卷得均匀。蜂围蝶阵乱纷纷。几曾随逝水?岂必委芳尘?

万缕千丝终不改,任他随聚随分。韶华休笑本无根。好风凭借力,送我上青云。

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.句中的“白玉堂”一词出自古乐府《相逢行》“黄金为君门,白玉为君堂”,借指封建贵族家的住宅,比喻富丽堂皇。

B.“万缕千丝终不改,任他随聚随分”一句细腻地体现了柳絮四处飘飞仍不改初衷,随缘自适的特征,喻不因别人对我的亲疏而改变自己固有的姿态。

C.词的上片状物,下片言志。表面上写柳絮的姿容和心理,实际上巧妙地借柳絮之口委婉道出薛宝钗的志向,可谓句句咏物,处处有“我”。

D.上片用“几曾”“岂必”的反问句式,写柳絮的不愿随波逐流、飘坠尘埃,为下片抒写柳絮直上青云的心愿巧妙埋下伏线,但同时也流露出了消极的情绪。

2.曹雪芹笔下的人物形象具有鲜明独特的个性,请结合此词简要分析薛宝钗形象。

二、阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

刈麦行

范成大

梅花开时我种麦,桃李花飞麦丛碧。

多病经旬①不出门,东陂已作黄云色。

腰镰刈熟趁晴归,明朝雨来麦沾泥。

犁田待雨插晚稻,朝出移秧夜食麨②

【注】①经旬:很长时间。②麨(chǎo):炒的米粉或面粉,一种干粮。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.入冬时节,梅花绽放枝头之时,农夫们整理土地,抓紧播种小麦。

B.“桃李花飞”点明了季节特征,“麦丛碧”表现出小麦生长情况。

C.三、四句写农夫久病不能侍弄小麦,导致小麦一片枯萎而产量减少。

D.诗歌写景叙事,多用农家语,本色朴素,毫无铅华,但感染力极强。

2.本诗五到八句与白居易《观刈麦》中“足蒸暑土气,背灼炎天光。力尽不知热,但惜夏日长”的诗句,刻画了农夫哪些相同的形象特征?请结合具体的诗句简要分析。

三、阅读下面这首元曲,完成下列各题。

[双调]沉醉东风

关汉卿

咫尺的天南地北,霎时间月缺花飞。手执着饯行杯,眼阁①着别离泪。

刚道得声“保重将息”,痛煞煞教人舍不得。“好去者望前程万里!”

[注]①阁:搁,这里指勉强噙住眼泪。

1.下列对这首曲子的赏析,不正确的一项是( )

A.起首两句从时间和空间的角度极写离别瞬间的悲哀,空灵洒脱,以虚带实,奠定全曲的情感基调。

B.第二句“月缺花飞”是借眼前之景来抒发对情人间难得的“花好月圆”的悲叹,因为在离人眼中:月圆也缺,花好也残。

C.三、四句以对句的形式具体写女主人公的送别,充实一、二句的内涵。“阁着”两字写出离别者内心的痛苦、情绪的凝重。

D.最后三句,在引出女主人公告别之语的同时,突出其复杂的心理变化,恰如其分地把握了送别女子时而含蓄时而坦率的情感。

2.送行女子是一个怎样的形象?她的临别赠言表现了怎样的心理活动?

四、阅读下面两首唐诗,完成下面小题。

少年行四首(其一)

王维

新丰美酒斗十千,咸阳游侠多少年。

相逢意气为君饮,系马高楼垂柳边。

少年行

王昌龄

西陵侠年少,送客过长亭。青槐夹两路,白马如流星。

闻道羽书急,单于寇井陉。气高轻赴难,谁顾燕山铭①。

【注】①燕山铭:指东汉窦宪破北匈奴,登燕然山刻石勒功。

1.下列对两首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.前诗写少年的日常生活,诗人精心选取了高楼纵饮这一典型场景来塑造人物。

B.前诗“美酒斗十千”与“斗酒十千恣欢谑”表达效果相似,突出饮酒的铺张。

C.后诗“如流星”运用比喻修辞,突出战事的紧急,与颈联中“羽书急”呼应。

D.前诗洋溢着青春浪漫的色彩,后诗则涌动着积极向上的时代精神,风采各异。

2.两首诗塑造的少年形象有何不同?请结合诗句加以分析。

五、阅读下面这首宋诗,完成下列小题。

答刘季孙①

王安石

偶著儒冠敢陋今②,自怜多负少时心。

轾轩③已任人前后,揭厉④安知世浅深。

挟策有思悲慷慨,负新无力病侵淫。

愧君绿绮虚⑤投赠,更觉贫家报乏金。

[注]①刘季孙:北宋诗人。嘉祐年间任饶州酒务,但他很不满意,以酒解忧。后因苏轼荐知隰州,仕至文思副使,不久病故。博通史传,禄赐尽于藏书之费,家中贫困。与王安石、苏轼等文人雅士相知。②陋今:苛责现今。③轾轩:车前高后低叫轩,前低后高叫轾。引申为高低、轻重、优劣。④揭厉:谓高举而扬厉之。⑤虚:白白的。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗题中“答”字点明本诗的写作原因和类别,“刘季孙”则表明了酬答的对象。

B.颔联后句运用反问的修辞手法,写出了刘季孙不知世事艰难的乐观态度。

C.颈联情感深沉,用词贴切,一个“悲”字凸显诗人对刘季孙人生际遇的怜惜。

D.本诗尾联着眼于诗人与刘季孙的交往,写自己受到了其馈赠,但是无力回报。

2.请简要分析刘季孙的形象。

六、阅读下面这首宋词,完成下面小题。

水龙吟

辛弃疾

用些语再赋瓢泉①,歌以饮客,声韵甚谐,客皆为之釂。

听兮清珮琼瑶些。明兮镜秋毫些。君无去此,流昏涨腻,生蓬蒿些。虎豹甘人,渴而饮汝,宁猿猱些②。大而流江海,覆舟如芥,君无助,狂涛些。

路险兮山高些。块予独处无聊些。冬槽春盎,归来为我,制松醪些。其外芳芬,团龙片风,煮云膏些③。古人兮既往,嗟予之乐,乐箪瓢些④。

[注]①《铅山县志》:“瓢泉在县东二十五里,辛弃疾得而名之。”②宋玉《招魂》:“虎豹九关,啄害下人些。”甘人:食人以为甘美。③团龙、片凤:茶名。云膏:形容茶之软滑温氤。④乐箪瓢:《论语·雍也》云:“子曰:‘贤哉回也,一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐,贤哉回也。”

1.下列对这首词的理解与赏析,不正确的一项是( )

A.上阕一、二两句,分别从听觉和视觉对瓢泉进行了形象的描写,展现了瓢泉的美。

B.上阕三、四、五句,劝瓢泉不要离开,不要与虎豹为伍,流入江海也不要助狂涛兴风作浪。

C.下阕作者叙述自己块然独处有些无聊,瓢泉回来后能给自己带来很多乐趣。

D.下阕末句,反用颜回甘居陋巷的典故,表现了词人不甘贫穷、积极有为的思想。

2.这首词的语言特色鲜明,请简要分析。

七、阅读下面这首宋词,完成下列小题。

菩萨蛮

宋·张元干

三月晦,送春有集,坐中偶书。

春来春去催人老,老夫争肯输年少。醉后少年狂,白髭殊未妨。

插花还起舞,管领①风光处。把酒共留春,莫教花笑人。

[注]①管领:主管之意

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.起句写出了春去的内心感受:春来春又去,时光匆匆过。这最易引起一个垂老之人内心的翻腾。

B.“醉后”两句写词人虽有了白髭须,但没有丝毫的悲伤,还希望如年轻人一样充满活力。承接上一句的“争肯输年少”。

C.“醉后少年狂”句是借用苏轼《江城子》词中“老夫聊发少年狂”的意趣。而“管领风光处”则是化用白居易《早春晚归》“金谷风光依旧在,无人管领石家春”的诗意。

D.“插花”两句写词人晚年常插花起舞,饮酒作乐,得过且过,无所事事。

2.古人说,“真字是词骨”,请分析本词的语言风格。

八、阅读下面这首元曲,完成下面小题。

【正宫】鹦鹉曲·市朝归兴

冯子振

山林朝市都曾住。忠孝两字报君父。利名场反覆如云,又要商量阴雨。[幺]便天公有眼难开,袖手不如家去。更蛾眉强学时妆,是老子平生懒处。

1.下列对这首曲的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.开篇二句直抒胸臆,简要概括作者的人生经历以及人格理想。

B.“利名”一句运用拟人,生动形象地揭露了官场的险恶。

C.作者因对官场的厌恶,进而产生“袖手归家”的退隐之志。

D.“强学时妆”一句表达出作者不愿意随波逐流的傲然态度。

2.此曲在语言上有何特色,请简要赏析。

九、阅读下面这首宋诗,完成问题。

胡笳十八拍【注】(节选)

无日无夜兮不思我乡土,禀气含生兮莫过我最苦。

天灾国乱兮人无主,唯我薄命兮没戎虏。

殊俗心异兮身难处,嗜欲不同兮谁可与语?

寻思涉历兮多艰阻,四拍成兮益凄楚。

【注】《胡笳十八拍》相传是东汉女诗人蔡文姬创作的一首乐府诗,叙述了蔡文姬在战乱中被掳、胡地思乡、忍痛别子归汉的悲惨遭遇。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗歌首句直抒胸臆,表达了“我”对故土的思念;第二句中“莫过我最苦”突出了“我”的愁苦。

B.诗歌第三句交代了国运衰微、百姓无主的时代背景,第四句交代了“我”被掳至胡地的遭遇。

C.由诗歌第五、六句可知,胡地与中原在习俗等方面存在很大差异,“我”在胡地生活得很痛苦。

D.诗歌前六句侧重于反映“我”的现状,最后两句言及将来,写“我"”因归国无望而深感悲伤。

2.这首诗语言特色鲜明,请简要分析。

十、阅读下面这首宋词,完成下面小题。

望江南·重九遇雨①

康与之

重阳日,阴雨四效垂。戏马台②前泥拍肚,龙山会③上水平脐。直浸到东篱。

茱萸胖,菊蕊湿滋滋。落帽孟嘉④寻觞笠,休官陶令觅蓑衣。都道不如归。

【注】①据说这首词是南宋词人康与之“重九遇雨,奉敕口占”而成。②戏马台:项羽曾经的掠马台,宋武帝刘裕曾于重阳到此,置酒赋诗,后遂成为重九登高的胜地,见于《水经注·泗水》。③龙山会:桓温于重九日游龙山,宾客云集,互相调弄,以为韵事,见于《世说新语·识鉴》。④孟嘉:陪同桓温登龙山,帽子被风吹落,孙盛作诗嘲笑他,孟嘉提笔作文回敬,文采甚美,四座叹服。

1.下列对这首词的理解与赏析,不正确的一项是( )

A.“直浸到东篱”承接“阴雨”而来,为下片的“菊蕊”和“陶令”埋下伏笔。

B.全词多处运用典故,信手拈来,收到了“以简胜繁”的艺术效果。

C.“茱萸胖,菊蕊湿滋滋”两句紧扣重阳习俗“插茱萸”“赏菊花”来写。

D.全词围绕重阳遇雨来写,词的上片写淋雨的狼狈相,下片写猖獗的雨势。

2.这首词语言风格有怎样的特色?请结合词句简要分析。

答案以及解析

1.答案:1.D

2.宝钗以高洁自持,所以“解舞”“均匀”自诩。“几曾随水逝,岂必委芳尘”,表现她不愿随波逐流,落入下尘的志向。“韶华……上青云”,体现其想要平步青云不落尘俗的人生志向。(意思对即可)

解析:1.本题考查学生鉴赏诗词内容和艺术手法的能力。

D.“但同时也流露出了消极的情绪”说法错误,词的四、五句表面上借用了宋人苏轼咏杨花词中“春色三分,二分尘土,一分流水”这一句意,却又在活用的基础上翻出一层,另辟新意,用一“何曾”、一“岂必”的反问句式,便顿使苏词中所表达的情感作一逆转,化消极的情调为积极的精神。

2.本题考查学生鉴赏诗词人物形象的能力。

宝钗这首词充满了开朗乐观的情绪。这首词上片状物,着力描写风飏柳絮、悠然起舞的情状。下片言志,抒写了柳絮的情志:有离即有合,有散必有聚。这首词表面上写的是柳絮的姿容和心理,实际上巧妙地借柳絮之口委婉地道出薛宝钗青云平步的志向。

词的开头就已非同凡响:“白玉堂前春解舞,东风卷得均匀”,欢快轻盈、均匀优美的舞姿,流露出一种欢愉融洽的欣喜之情,表现了她得高洁自持。词的第三句,接以“蜂团蝶阵乱纷纷”的描写,来进一步烘染这春意喧闹的大好时光,从而唱出了词人对春光的一曲赞歌。“几曾随逝水?岂必委芳尘?”用一“何曾”、一“岂必”的反问句式,写柳絮的不愿意随波逐流、飘坠尘埃,正好为词的下片抒写柳絮直上青云的心愿,巧妙地埋下了伏线。下片词人更侧重于抒写柳絮的情志“万缕千丝终不改,任他随聚随分”。非常细腻地体现了柳絮尽管四处飘飞,也仍不改初衷,无牵无系,随缘自适的旷达襟怀。由于有了这层情志的铺垫,因而在词的最后三句,词人便直接地抒写了柳絮凭借东风扶摇直上的远大志向,这样便使整首词的主题得到了升华, 完成了对柳絮感慨整个心理流程的揭示。显而易见,这首词表面上写的是柳絮的姿容和心理,实际上则是薛宝钗这位“人情练达世事明”的封建“淑女”自我个性的写照。

2.答案:1.C

2.①不怕苦。白诗描写了劳动环境的艰苦,范诗写了割麦、犁田等,都表现了农夫不惧怕劳动的艰辛。②勤劳。白诗写农夫用尽力气劳动,感觉不到环境的炎热;范诗描写割麦、犁田等整日劳动,体现了农夫的勤劳。③惜时。白诗写农夫对夏日长珍惜、范诗写农夫早出晚归的状态等,都表现了农夫惜时的品格。

解析:1.本题考查学生理解和赏析诗歌内容和艺术特色的能力。C.“导致小麦一片枯萎而产量减少”错误,“黄云色”是写小麦成熟的景象。

2.本题考查学生赏析诗中人物形象特点的能力。

“足蒸暑土气,背灼炎天光。力尽不知热,但惜夏日长”这四句正面描写收麦劳动。他们脸对着大地,背对着蓝天,下面如同笼蒸,上面如同火烤,但是他们用尽一切力量挥舞着镰刀一路向前割去,似乎完全忘记了炎热,因为这是“虎口夺粮”,时间必须抓紧呀!舍不得浪费。天气如此之热,白天又如此之长,而人们却竭力苦干,就怕浪费一点时间,可见人们对即将到手的麦子的珍惜程度。“惜”字在这里用得非常好,是用一种违背人之常情的写法来突出人们此时此地的感情烈度。

本诗五到八句描写“三忙”季节紧张的生活。农人们趁着晴天朗朗,抓紧收割。所以,农夫也顾不得大病初愈之后嶙峋瘦弱的身体了,他腰插镰刀,冒着灼背炙肤的炎炎烈日,来到麦田,也加入了收割的行列。他心中明白,说不定明早就会有暴雨降临,万一延误,成熟的小麦就要坏在地里了,一年的辛劳也将随之付之东流。这是一年中最忙的季节,忙着收割,忙着打场,同时还要忙着犁田整地,栽种晚稻,为秋季的丰收创下基础。在这三忙季节,农夫将小麦抢收完毕,又赶着黄牛来到田里,犁田耙地,单待天降大雨,安排秋季作物。他带着用新打下来的小麦做的干粮,一大早就到田头移秧去了,夜深了还在田间忙碌着。

由此可见,两首诗都刻画了农夫不怕苦、勤劳、惜时的品格。

3.答案:1.B

2.①送行女子是一个多愁善感、依依不舍、痴情却又爽利的形象。

②这位女子的临别赠言突出她复杂的心理变化,短短的嘱咐被哽咽之声打断。先说“保重将息”过于缠绵,见对方难分难舍后,马上勉励对方“前程万里”,既是对对方的祝福,同时也是为了消解内心的离愁别绪。

解析:1.本题考查学生理解诗歌内容和赏析艺术特色的能力。

B.“借眼前之景”使错误的。“月缺花飞”不是眼前之实景,而是心理感受。

2.本题考查学生鉴赏诗歌人物形象的能力。

本曲中写到女子送行时顿觉月圆也缺,花好也残,认为人世间难得“花好月圆”,同时手里拿着饯行的酒杯,眼里面含着眼泪,体现了她的多情善感和分别时的依依不舍。在分别时刚刚道得一声“保重”,又感觉过于缠绵,所以又祝福前程万里,从而可以看出该女子不仅痴情更是一位坦率爽利之人。

最后三句着重写临别赠言的场面,突出她复杂的心理变化。在分别时,首先刚道一声“保重”,便因为离别的痛苦之情而哽咽不语,毕竟,她控制住自己的情绪,也不愿意让所爱的人在离别的时刻增加痛苦,于是,她显得很爽朗,很自然,用一句美好的祝愿代替千言万语。这一句祝福既是对对方的勉励,同时也是为了消解内心的离愁别绪。

4.答案:1.B

2.①第一首诗:少年豪纵不羁、意气风发、英武豪迈。少年饮“新丰美酒”,纵情豪饮,体现豪爽不羁;他们邂逅相逢把酒言欢,互相举杯敬酒,为君豪饮,体现其意气风发;少年“系马高楼垂柳边”,用骏马、高楼、垂柳等意象,衬托了少年的英武豪迈、富有朝气。

②第二首诗的少年勇赴国难、建功立业,有强烈的爱国情怀:少年得知单于入侵,义无反顾地从军赴边;“惟顾”体现少年赴难是为了驱除敌虏、燕然勒功,有强烈的爱国情怀。

解析:1.本题考查学生鉴赏诗歌内容和艺术特色的能力。

B.“突出饮酒的铺张”错误。“美酒斗十千”写出了酒之珍美,更借前人的用语突出少年慷慨好客、纵情欢乐的盛况。

2.本题考查学生鉴赏诗歌人物形象的能力。

第一首诗中,前两句“新丰美酒斗十千,咸阳游侠多少年”是表现长安少年游侠纵饮的豪情,写新丰美酒,似乎天生就为少年游侠增色而设,展现出少年们的豪纵不羁之气、挥金如土的气概和顾盼自如、风流自赏的豪情。第三句“相逢意气为君饮”,“意气”包含的内容很丰富,既有轻生报国的壮烈情怀,重义疏财的侠义性格,又有豪纵不羁的气质,使酒任性的作风等等,都是侠少的共同特点。而这一切,对侠少们来说,无须经过长期交往,只要相逢片刻,攀谈数语,就可以彼此倾心,一见如故,这就是所谓“相逢意气”。而“系马高楼垂柳边”,是由马、高楼、垂柳组成的一幅画面。马是侠客不可分的伴侣,写马,正所以衬托侠少的英武豪迈;高楼则正是在繁华街市上那所备有新丰美酒的华美酒楼了;高楼旁的垂柳,则与之相映成趣,它点缀了酒楼风光,衬托了少年意气风发、英武豪迈的气概。

第二首诗中,全诗塑造了毅然奔赴国难、充满爱国情怀的热血少年形象。首联第一句以“西陵”和“侠”点明少年的身份和侠义情怀,第二句写送别场面烘托少年此行的豪壮;颔联借“青槐”“白马”,运用衬托和比喻,刻画少年的勃勃英姿;颈联交代了少年出征的原因是敌寇入侵、边境告急,尾联“气高轻赴难,谁顾燕山铭”,表现少年义愤填膺,浩气冲天,义无反顾地从军赴边,立志要杀敌报国,“刻石燕然”,赞美了少年的爱国情怀。

5.答案:1.B

2.①年少时雄心勃勃,志气高昂,但仕途停滞不前,壮志难酬。“自怜多负少时心”一句就表明了少时壮志,而“多负”则表明壮志难以实现,落得个“自怜”境地。②具有敢于指责当今的勇气,而不管别人如何评论自己。“偶著儒冠敢陋今”写刘季孙敢于指责当下,“轾轩已任人前后”则写出刘季孙任人评说优劣的傲岸品格。③有安邦定国之才能,是一个“慷慨奇士”,但是疾病缠身,以致最终难以实现其抱负。“挟策有思悲慷慨,负新无力病侵淫”写出了刘季孙德行、才智出众,只可惜疾病渐侵身体,最终无力实现抱负。④看重交情,对朋友豪爽,尽管家里贫困,但赠送朋友大方。如“愧君绿绮虚投赠”就写出了刘季孙哪怕自家贫困,但送朋友毫不吝惜的品格。

解析:1.本题考查学生理解和赏析诗歌思想内容的能力。

B.“写出了刘季孙不知世事艰难的乐观态度”分析错误,后句“揭厉安知世浅深”应是通过反问写出了刘季孙不管世事深浅的孤傲性格。

2.本题考查学生鉴赏人物形象的能力。

首联写刘季孙“著儒冠”而苛责现今,感叹自己未能实现少时的雄心壮志。由此可见,刘季孙是一个少年立志,但壮志难酬的人。

颔联写刘季孙任人评说优劣,并通过反问写出了刘季孙不管世事深浅的孤傲性格。再结合“偶著儒冠敢陋今”,可见刘季孙是一个具有敢于指责当今的勇气,而不管别人如何评论自己的孤傲、洒脱的人。

颈联,通过“挟策有思”“慷慨”突出了刘季孙德行、才智出众,只可惜“病侵淫”,最终无力实现抱负。由此可见,刘季孙是一个有安邦定国之才能的人。

尾联是写诗人因“家贫”“乏金”而无力回报刘季孙的馈赠,这是从作者愧疚的角度突出了刘季孙哪怕自家贫困,疾病缠身,但送朋友毫不吝惜的品格。由此可见,刘季孙是一个看重交情,对朋友慷慨、豪爽的人。

6.答案:1.D

2.①本词语言深受楚辞的影响,用楚地方言“兮”作为句中衬字,“些”字用在句末谐音押韵,形成了特殊的节奏和韵律。②将瓢泉作为交流的对象,以第二人称“汝”“君”称之,营造出轻松亲切的氛围,显得自然而亲切。③语言表达生动形象,如使用比喻的修辞手法,将瓢泉流水的声音比作佩玉之声,将澄澈的泉水比作可以映照一切的明镜,形象地展现了瓢泉的美。(意思对即可)

解析:1.本题考查学生综合鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧的能力。

D.“反用颜回甘居陋巷的典故,表现了词人不甘贫穷、积极有为的思想”错误,词人并非反用典故,词人借用这一典故正是为了表达自己甘于清贫、坚守节操的思想。

2.本题考查学生赏析诗歌语言的能力。

结合“听兮清珮琼瑶些。明兮镜秋毫些”“路险兮山高些。块予独处无聊些”“生蓬蒿些”“狂涛些”“乐箪瓢些”可知,该词受楚辞的影响,用楚地方言“兮”,“兮”是语助词,相当于“啊”,作为句中衬字。“些“音suò(所的去声),为楚巫禁咒句末所用特殊语气助词,是《楚辞》的一种句式或体裁。用“些”字做韵脚,来题写他的新居——瓢泉,读来十分新颖,这种格律声韵具有和谐回应的美,别有一番悠远飘忽的音调之美。

该词上阕是劝说瓢泉不要流出山外到大海去。下阕是诱导瓢泉留在山中,与自己做伴。全词借泉抒怀,“汝”“君”为第二人称,都指瓢泉,将瓢泉作为交流的对象,自然而亲切。

“听兮清珮琼瑶些。明兮镜秋毫些”听啊,你淙淙的流水声像玉佩碰击般清脆;明净啊,你宝镜般的水面可以明鉴秋毫。“清佩琼瑶”是以玉佩声形容泉水的优美声响,“镜秋毫”是可以照见的秋生羽毛之末来形容泉水的明净。运用比喻,从视、听觉来写,表达了作者对泉水的欣赏、赞美之情。

7.答案:1.D

2.①语言质朴自然,明白晓畅。如“醉后少年狂,白髭殊未妨”“把酒共留春,莫教花笑人”等毫无矫揉造作之态。个性化的语言倾吐,使本词具有一种真实美、自然美。②词人自抒情怀,词中所写“坐中偶书”的真实事感受,似是信手拈来,实是不服老的自在洒脱胸襟情怀的真实流露。

解析:1.本题考查考生对诗歌的综合鉴赏能力。

C.“得过且过,无所事事”错误。诗句“插花还起舞,管领风光处”意思是头上插着花,起身狂舞,要尽情地享受这美好的春光。充分体现出作者的真情实感,旷达乐观的风貌,而“非得过且过,无所事事”的消极心态。

2.本题考查学生对诗歌语言风格的赏析能力。

作答本类题型,首先要了解诗歌的语言风格类型,如:清新自然,委婉含蓄、清新明快、文雅与通俗、生动与朴实、富丽与素淡、简洁与繁复等。语言精炼、用词准确而形象,词语丰富而多样。其次需回到文章中去,结合具体语言进行分析概括。

本词语言朴质自然,明白晓畅。“醉后少年狂,白髭殊未妨”、“把酒共留春,莫教花笑人”,语意显露,造句自然,毫无矫揉造作之态,又不落前人窠臼。这种个性化语言的倾吐,既是时光与生命相撞击产生的火花,又疑聚着词人“坐中”瞬间的真实感受,因而富有自然的风韵。

其次是真情的自然流露。张元干晚年遭逢厄运,心中留下难以磨灭的伤痕,常寄情于山水之间,但是壮志依存。诗人投闲的二十余年,并未忘掉中原遗恨,但又是抱着“心存自在天,脚踏安乐地”的旷达情怀。词中所写“坐中偶书”的感受,似是信手拈来,实是胸襟情怀的真实流露。值得提出的是“醉后少年狂”一句,是借用苏轼《江城子》词“老夫聊发少年狂”的意趣。而“管领风光处”则是化用白居易《早春晚归》“金谷风光依旧在,无人管领石家春”的诗意。此处与“插花还起舞”相连接,充分体现出作者的真情实感,旷达乐观的风貌。这首词中性灵的流露,具有一种真实、自然之美。

8.答案:1.B

2.①运用比喻,如“利名场反覆如云,又要商量阴雨”将官场的变幻无常比喻成天气的阴晴不定,生动地突出其险恶性;②语言充满尖锐犀利的讽刺意味;③风格直率泼辣而又蕴藉含蓄,如“蛾眉强学时妆,是老子平生懒处。”表达作者对官场危险污浊的厌恶,前半句含蓄蕴藉,后半句直率泼辣。

解析:1.本题考查学生对诗歌内容的理解和赏析能力。

B.“‘利名’一句运用拟人”分析错误。此处运用的是比喻的修辞方法,将官场的变幻无常比喻成天气的阴晴不定。

2.本题考查学生对诗词语言特色的分析能力。

这篇散曲虽然短小,但其语言特点突出,充分反映出元曲语言的通俗生动的特性。分析时可从修辞、特点及风格几方面入手。

首先,从修辞上看,第二句“利名场反覆如云,又要商量阴雨”中将官场的变幻无常比喻成天气的阴晴不定,运用比喻的修辞方法,同时也极具夸张色彩。“又要商量阴雨”则生动地突出名利场中的险恶性,也让这首曲的意思通俗易懂。

其次,从语言特点上看,这首曲语言尖锐犀利,充满讽刺的意味。如“便天公有眼难开,袖手不如家去”,“有眼难开”把批判的矛头直指上天;“不如家去”写作者因对官场的厌恶,进而产生“袖手归家”的退隐之志。此句对当时黑暗社会现实的揭露毫不留情。

最后,分析语言风格,语言风格直率泼辣而又蕴藉含蓄,最后一句“蛾眉强学时妆,是老子平生懒处”中,前半句含蓄蕴藉,以女子化妆中的描眉来比喻谄媚权贵的媚态。而“是老子平生懒处”则直率泼辣,以“老子”自称,充满了一种无惧无畏的态度,表达作者对官场危险污浊的厌恶。

9.答案:1.D

2.①诗歌语言通俗易懂,具有口语化特点。②诗歌以骚体(楚辞体)行文,以“兮”字为语气助词,句式灵活多变。③诗歌讲究押韵,一韵到底,读起来朗朗上口。

解析:1. 本题考查学生鉴赏诗歌内容和艺术特色的能力。

D.“最后两句言及将来,写‘我’因归国无望而深感悲伤”错误。最后两句的意思是:回想我的经历啊,几多艰难险阻;胡笳四拍也制成了啊,曲调悲哀凄楚。可见最后两句没有言及将来,也没有表现“我”感到归国无望。

2.本题考查学生鉴赏诗歌语言风格的能力。

从外在形式的角度看,每句诗中都有个“兮”字,联系楚辞的特征,可知这首诗是以骚体(楚辞体)行文,句式较自由,并多用“兮”字以助语势;

从语言风格的角度看,本诗的语言“无日无夜兮不思我乡土”“莫过我最苦”“天灾国乱兮人无主,唯我薄命兮没戎虏”“殊俗心异兮身难处,嗜欲不同兮谁可与语?”等,通俗易懂,口语化特点鲜明;

从韵律的角度看,诗歌讲究押韵,“土”“苦”“主”“虏”“处”“语”“阻”“楚”,且一韵到底,读起来朗朗上口,有助人吟诵、记忆的好处。

10.答案:1.D

2.①雅俗融于一体。“戏马台”“龙山会”两个富有韵致的典故,配之以“泥拍肚”“水平脐”俗语,将雅俗融于一体,极尽夸张调侃。

②诙谐幽默。词人借用“落帽孟嘉”“休官陶令”的典故,涂抹出重阳遇雨时的狼狈相,进行调侃和嘲弄,诙谐幽默。

解析:1.本题考查学生对诗歌内容的理解和赏析能力。

D.“词的上片写淋雨的狼狈相,下片写猖獗的雨势”张冠李戴,应是“词的上片写猖獗的雨势,下片写淋雨的狼狈相”。

2.本题考查学生鉴赏诗歌语言风格的能力。

在本首词中,作者在描写雨势之大时,写到“戏马台前泥拍肚,龙山会上水平脐。直浸到东篱”,此处“戏马台”“龙山会”“东篱”都是典故,这些典故与项羽、刘裕、桓温、陶潜等历史名人有关,在诗词中运用如此多的典故,本是这首词“雅”的表现,但作者将其配之以“泥拍肚”“水平脐”等俗语,则是调侃语气的表现,表现了其“俗”的一面,所以本词将雅俗融于一体。

其次,作者在词中还尽显诙谐幽默的风格。在词的上阕中,作者借典故写雨势之大,已表现出其调侃幽默的一面,下阕中在描写人们在雨中的狼狈相时则更进一步,如“落帽孟嘉寻觞笠,休官陶令觅蓑衣。都道不如归”,“孟嘉”“陶令”都是古代的名人,但此处作者将雨中的众人比喻为“孟嘉”“陶令”,再联系“落帽”“休官”的描述,非常形象的表现了众人在雨中的狼狈形象,语言中充满调侃和嘲弄,诙谐幽默。

【通用版】2023届高考语文考点剖析专题卷 专题十二 压缩语段: 这是一份【通用版】2023届高考语文考点剖析专题卷 专题十二 压缩语段,共8页。试卷主要包含了阅读下面材料,完成小题,阅读下面的文字,完成下面小题等内容,欢迎下载使用。

【通用版】2023届高考语文考点剖析专题卷 专题十 正确使用词语: 这是一份【通用版】2023届高考语文考点剖析专题卷 专题十 正确使用词语,共10页。

【通用版】2023届高考语文考点剖析专题卷 专题九 病句辨析与修改: 这是一份【通用版】2023届高考语文考点剖析专题卷 专题九 病句辨析与修改,共10页。试卷主要包含了下列各句中,没有语病的一句是,下列各句中,没有语病的一项是,下列各句中没有语病的一项是,下列句子中,没有语病的一项是,下列句子没有语病的一项是等内容,欢迎下载使用。