2022届北京市东城区高三一模生物试题(含答案)

展开2022北京东城高三一模

生 物

2022.4

本试卷共12页,共100分。考试时长90分钟。考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分(选择题共30分)

本部分共15题,每题2分,共30分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。

1.丙肝病毒(HCV)是一种RNA病毒,会选择性感染肝细胞,大多数感染者会发展成慢性肝炎。HCV中的NS5B是一种RNA聚合酶。下列关于HCV与人肝细胞的比较错误的是

A.两者结构上最大的区别是有无细胞结构

B.组成两者的元素中都含有C、H、O、N、P

C.两者的RNA聚合酶均可催化RNA的形成

D.两者的基因均为具有遗传效应的DNA片段

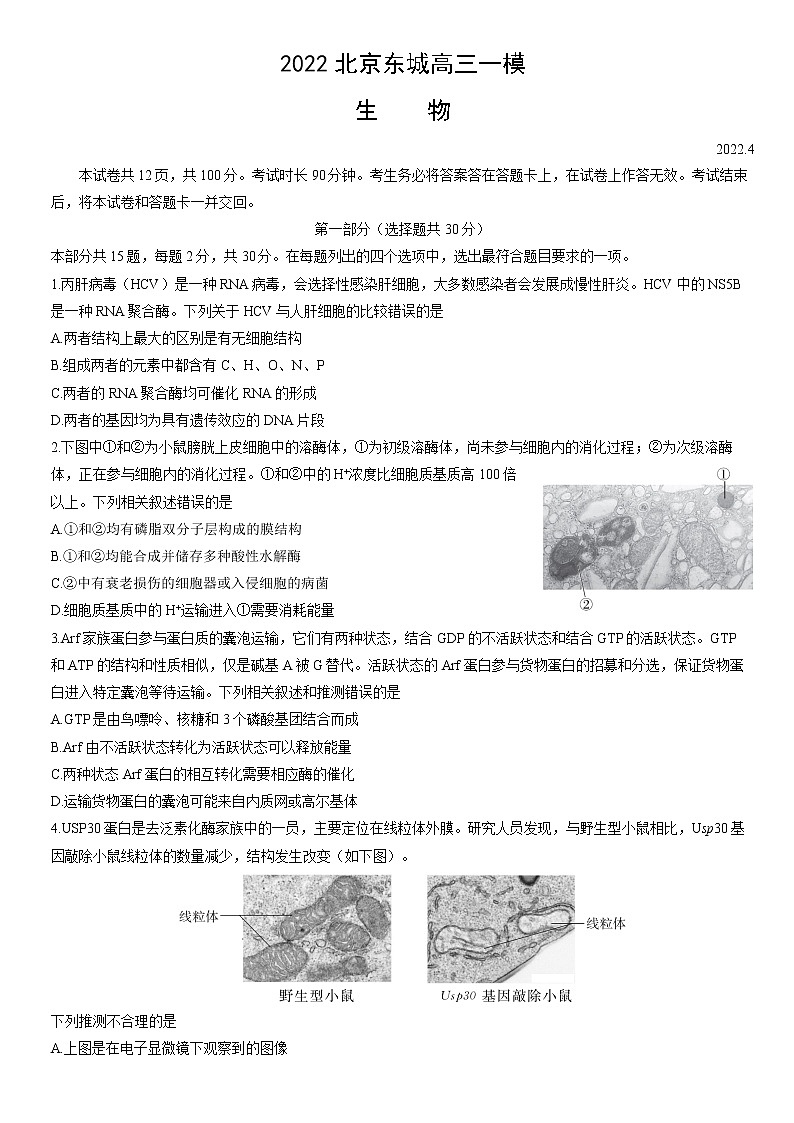

2.下图中①和②为小鼠膀胱上皮细胞中的溶酶体,①为初级溶酶体,尚未参与细胞内的消化过程;②为次级溶酶体,正在参与细胞内的消化过程。①和②中的H+浓度比细胞质基质高100倍以上。下列相关叙述错误的是

A.①和②均有磷脂双分子层构成的膜结构

B.①和②均能合成并储存多种酸性水解酶

C.②中有衰老损伤的细胞器或入侵细胞的病菌

D.细胞质基质中的H+运输进入①需要消耗能量

3.Arf家族蛋白参与蛋白质的囊泡运输,它们有两种状态,结合GDP的不活跃状态和结合GTP的活跃状态。GTP和ATP的结构和性质相似,仅是碱基A被G替代。活跃状态的Arf蛋白参与货物蛋白的招募和分选,保证货物蛋白进入特定囊泡等待运输。下列相关叙述和推测错误的是

A.GTP是由鸟嘌呤、核糖和3个磷酸基团结合而成

B.Arf由不活跃状态转化为活跃状态可以释放能量

C.两种状态Arf蛋白的相互转化需要相应酶的催化

D.运输货物蛋白的囊泡可能来自内质网或高尔基体

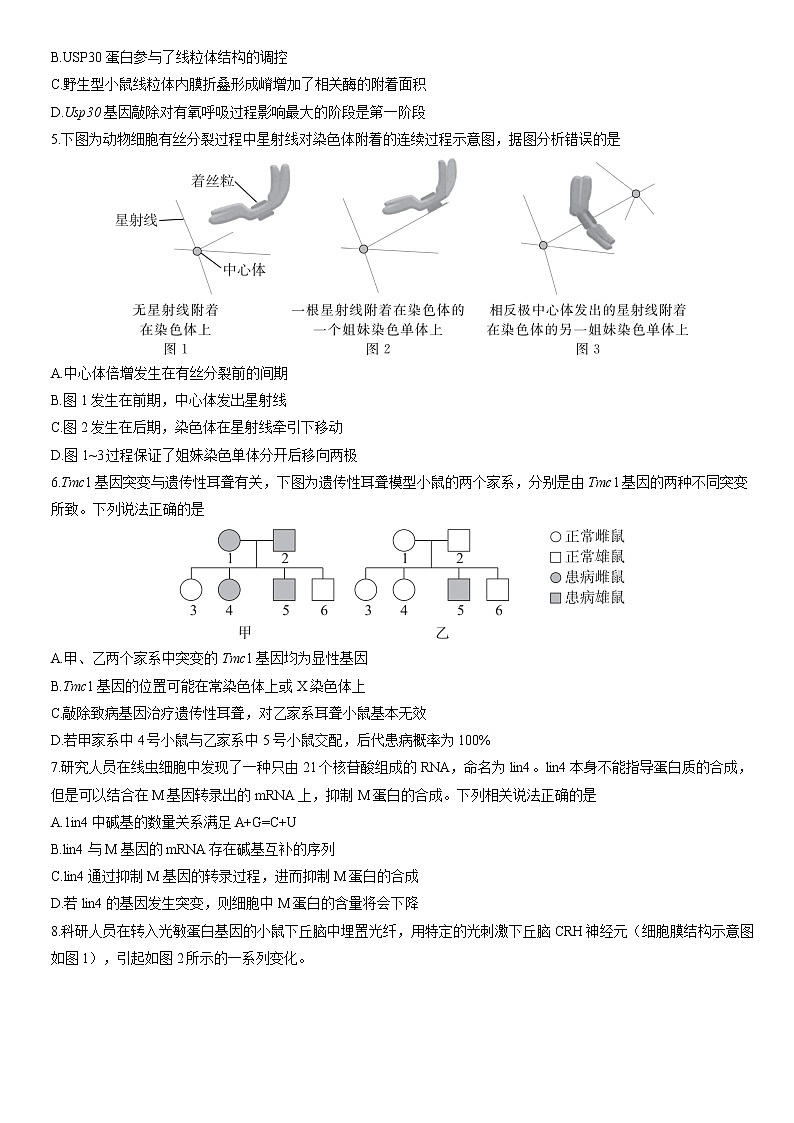

4.USP30蛋白是去泛素化酶家族中的一员,主要定位在线粒体外膜。研究人员发现,与野生型小鼠相比,Usp30基因敲除小鼠线粒体的数量减少,结构发生改变(如下图)。

下列推测不合理的是

A.上图是在电子显微镜下观察到的图像

B.USP30蛋白参与了线粒体结构的调控

C.野生型小鼠线粒体内膜折叠形成嵴增加了相关酶的附着面积

D.Usp30基因敲除对有氧呼吸过程影响最大的阶段是第一阶段

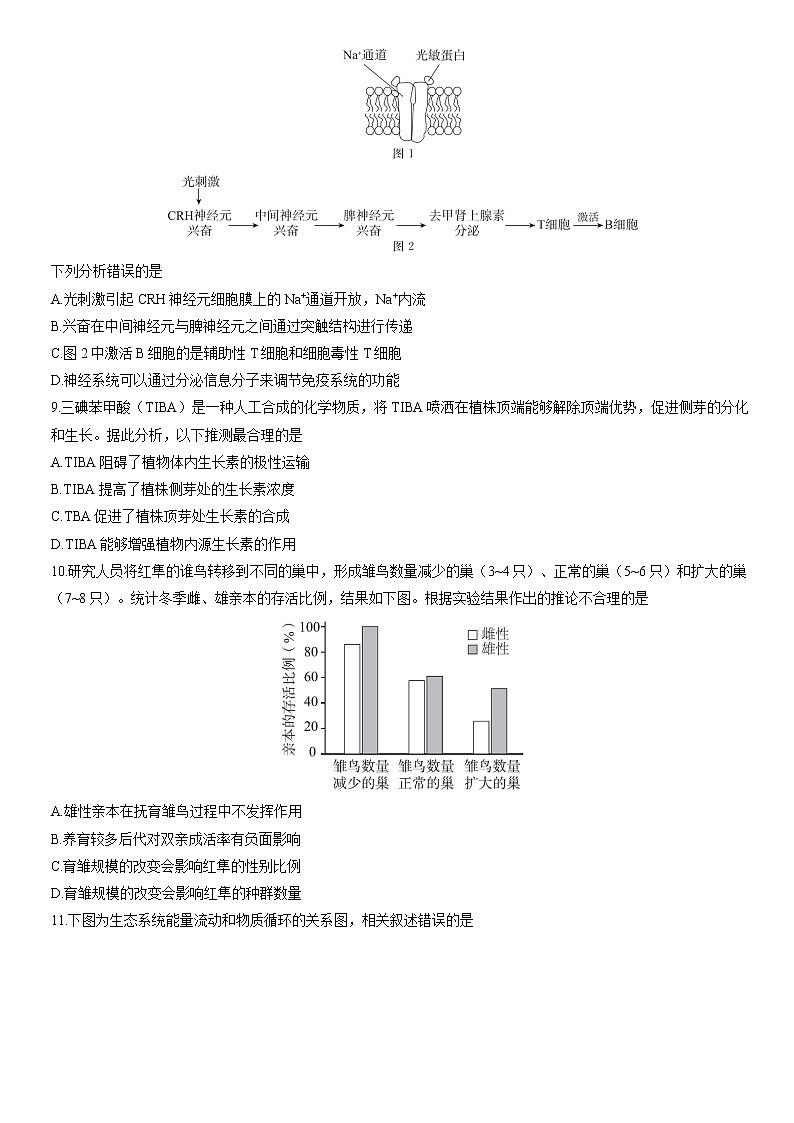

5.下图为动物细胞有丝分裂过程中星射线对染色体附着的连续过程示意图,据图分析错误的是

A.中心体倍增发生在有丝分裂前的间期

B.图1发生在前期,中心体发出星射线

C.图2发生在后期,染色体在星射线牵引下移动

D.图1~3过程保证了姐妹染色单体分开后移向两极

6.Tmc1基因突变与遗传性耳聋有关,下图为遗传性耳聋模型小鼠的两个家系,分别是由Tmc1基因的两种不同突变所致。下列说法正确的是

A.甲、乙两个家系中突变的Tmc1基因均为显性基因

B.Tmc1基因的位置可能在常染色体上或X染色体上

C.敲除致病基因治疗遗传性耳聋,对乙家系耳聋小鼠基本无效

D.若甲家系中4号小鼠与乙家系中5号小鼠交配,后代患病概率为100%

7.研究人员在线虫细胞中发现了一种只由21个核苷酸组成的RNA,命名为lin4。lin4本身不能指导蛋白质的合成,但是可以结合在M基因转录出的mRNA上,抑制M蛋白的合成。下列相关说法正确的是

A.1in4中碱基的数量关系满足A+G=C+U

B.lin4与M基因的mRNA存在碱基互补的序列

C.lin4通过抑制M基因的转录过程,进而抑制M蛋白的合成

D.若lin4的基因发生突变,则细胞中M蛋白的含量将会下降

8.科研人员在转入光敏蛋白基因的小鼠下丘脑中埋置光纤,用特定的光刺激下丘脑CRH神经元(细胞膜结构示意图如图1),引起如图2所示的一系列变化。

下列分析错误的是

A.光刺激引起CRH神经元细胞膜上的Na+通道开放,Na+内流

B.兴奋在中间神经元与脾神经元之间通过突触结构进行传递

C.图2中激活B细胞的是辅助性T细胞和细胞毒性T细胞

D.神经系统可以通过分泌信息分子来调节免疫系统的功能

9.三碘苯甲酸(TIBA)是一种人工合成的化学物质,将TIBA喷洒在植株顶端能够解除顶端优势,促进侧芽的分化和生长。据此分析,以下推测最合理的是

A.TIBA阻碍了植物体内生长素的极性运输

B.TIBA提高了植株侧芽处的生长素浓度

C.TBA促进了植株顶芽处生长素的合成

D.TIBA能够增强植物内源生长素的作用

10.研究人员将红隼的谁鸟转移到不同的巢中,形成雏鸟数量减少的巢(3~4只)、正常的巢(5~6只)和扩大的巢(7~8只)。统计冬季雌、雄亲本的存活比例,结果如下图。根据实验结果作出的推论不合理的是

A.雄性亲本在抚育雏鸟过程中不发挥作用

B.养育较多后代对双亲成活率有负面影响

C.育雏规模的改变会影响红隼的性别比例

D.育雏规模的改变会影响红隼的种群数量

11.下图为生态系统能量流动和物质循环的关系图,相关叙述错误的是

A.图中黑色箭头可表示能量流动过程,白色箭头可表示物质循环过程

B.能量流动和物质循环可借助生物之间的取食过程相依相伴进行

C.②表示热能散失的过程,生态系统需要通过①过程从外界获得能量

D.若图中物质循环表示碳循环,则碳在③④⑤过程的传递形式为CO2

12.为提高转基因抗虫棉的抗性,我国科学家通过基因改造,采用了植物偏好的密码子,大大提高了棉花细胞中抗虫蛋白的表达量,如将天冬氨酸的密码子由GAU改为GAC。此过程发生的变化有

A.抗虫蛋白的空间结构发生改变 B.抗虫基因转录的mRNA含量增加

C.抗虫基因的核苷酸序列发生改变 D.棉花细胞染色体的结构发生改变

13.自然界中很少出现蓝色的花,天然蓝色花产生的主要原因是花瓣细胞液泡中花青素在碱性条件下显蓝色。我国科学家利用链霉菌的靛蓝合成酶基因(idgS)及其激活基因(sfp)构建基因表达载体(如下图),通过农杆菌转化法导人白玫瑰中,在细胞质基质中形成稳定显色的靛蓝。

注:Pme I、BamH I、Spe I、Sac I为不同限制酶

下列相关叙述错误的是

A.上述获得蓝色玫瑰的方案中无需转入能调控液泡pH的基因

B.将sfp基因插入Ti质粒时使用的限制酶是Pme I和BamH I

C.sfp和idgS基因具有各自的启动子,表达是相互独立进行的

D.农杆菌可将Ti质粒上的T-DNA整合到白玫瑰染色体DNA上

14.青枯病是一种严重危害马铃薯的病害,茄子对青枯病具有一定抗病性。尝试通过植物体细胞杂交技术培育抗青枯病的马铃薯新品种,在获得的90个杂种植株中,有6个具有明显的青枯病抗性。下列相关叙述错误的是

A.通过灭活病毒诱导马铃薯细胞与茄子细胞融合,进一步筛选出杂种细胞

B.杂种细胞中来自茄子的染色体随机丢失可以解释并非所有杂种植株均抗病

C.利用PCR技术可以检测杂种植株中是否具有来自茄子的青枯病抗性基因

D.茄子和马铃薯之间存在生殖隔离,不宜采用杂交育种培育抗病马铃薯

15.朋友圈中经常有一些与生物学有关的说法,有些有一定的科学依据,有些违反生物学原理。以下说法中有科学依据的是

A.北方售卖的香蕉往往需要用乙烯催熟,儿童食用这种香蕉会导致性早熟

B.癌细胞主要进行无氧呼吸会消耗大量葡萄糖,可以通过饥饿来治疗癌症

C.转基因食品中含有外源基因,食用后能进入人体细胞并改变人体遗传物质

D.添加了蛋白酶的加酶洗衣液,用于蚕丝制品的洗涤时会对衣物造成损伤

第二部分(非选择题共70分)

本部分共6题,共70分。

16.(10分)互花米草入侵是当前我国滨海湿地面临的严重威胁之一,科研人员针对其入侵的原因与防治方法开展了相关研究。

(1)互花米草被列入我国首批外来入侵物种名单。严重的外来物种入侵会导致当地原有植物种类锐减,使___________降低甚至丧失。

(2)芦苇是分布于我国滨海湿地的一种本土植物,与互花米草具有相似的生态位,二者之间的关系是___________。研究人员在东海岸10个湿地进行调查,在每块湿地___________选取3~5个取样点,采集植物和土壤样本,测定相关数据,结果如下图。

如图显示___________,该结果可以说明互花米草受水盐波动影响较小,推测这是互花米草成功入侵的原因之一。

(3)植物可以向环境释放化学物质,对同种或异种植物产生影响。研究人员制备了不同植物浸提液,分别处理本地植物黑麦草的种子,结果如下图。结果表明芦苇释放的化学物质___________。

(4)若采用在互花米草入侵地浇灌芦苇浸提液的方法,帮助入侵地的群落恢复,还需要进行哪些研究?(答出一条即可)

17.(12分)植物光合作用速率受多种因素影响,研究人员获得了光合作用速率明显降低的CST1基因功能缺失突变体玉米,利用其研究了光合作用产物对光合作用的反馈调节机制。

(1)玉米在叶肉细胞中的___________合成了光合作用产物,完成传粉后,光合作用产物可运输到种子中积累、储存。

(2)研究人员检测了传粉后玉米叶片的气孔开放程度,结果如图1。结果说明野生型植株中CST1蛋白能够___________气孔打开,突变体光合速率下降的原因是___________。

(3)研究人员测定了野生型植株在不同条件下CST1基因的表达量,图2结果显示___________,由此推测CST1基因表达受到光合作用产物(如蔗糖等)的调控,进而影响气孔开放程度。

研究人员在玉米传粉后第15天分别向野生型和突变体的茎注射蔗糖溶液,对照组注射等量蒸馏水,48小时后检测叶中气孔开放程度。实验结果验证了上述推测,请将蔗糖处理突变体的结果补充在图3中。

(4)结合以上研究结果,请完善光合作用产物对光合作用的反馈调节机制模型(任选一种,在方框中以文字和箭头的形式作答)。

18.(12分)学习以下材料,回答(1)~(4)题。

抗新冠病毒单克隆抗体药物的研发

2021年12月,由我国科研团队自主研发的抗新冠病毒单克隆抗体特效药获得中国药品监督管理局紧急批准上市。

位于新冠病毒表面刺突蛋白上的受体结合结构域(RBD)能够与人细胞表面受体ACE2结合,介导病毒入侵宿主细胞。科研团队以RBD为靶位点,开发抗新冠病毒单抗药物,流程大致如下:经8位新冠肺炎患者同意后,抽取患者血液检测血浆抗体含量及抗体与病毒的结合情况。选择抗RBD抗体含量高、结合效

力好的4位患者血液样本,分离不同的B细胞,并获得其中的抗体相关基因,分别导入具有增殖能力的细胞,进一步筛选、培养,获得了206种抗RBD单克隆抗体,这些抗体表现出良好的RBD结合活性。

中和作用指抗体与病毒结合,并阻止病毒吸附、感染细胞的效应。如图1,用SPR检测分子间的结合能力,以反映单克隆抗体的中和作用。实验组首先将靶分子固定于传感器芯片上,将一种能与靶分子结合的物质随缓冲液流过传感器,待结合稳定后加入第二种物质。通过接收器检测第二种物质与固定物的结合量,并与对照组比较,部分实验结果如图2.最终研究团队选用了中和作用最强的单抗,命名为安巴韦单抗,并与罗米司韦单抗进行了联合使用。

研究者表示:“安巴韦单抗罗米司韦单抗联合疗法的获批,为中国带来了首个新冠肺炎治疗特效药。这一联合疗法在国际多中心试验中展现了优异的安全性和保护性,是至今为止在全世界范围内唯一开展了变异株感染者治疗效果评估并获得最优数据的抗体药物。”

(1)传统单克隆抗体制备方案产生于1975年,米尔斯坦和科勒将________细胞和B细胞融合,获得了杂交瘤细胞,通过一系列培养和选择过程获得了鼠源单克隆抗体。文中所述制备抗RBD单克隆抗体的方法,则利用了________技术获得既能大量增殖又能产生特定抗体的细胞。

(2)利用SPR检测单克隆抗体的中和作用时,实验组和对照组的方案分别是(按操作顺序选填下列字母):实验组:________;对照组:________。

a.将纯化的新冠病毒RBD固定于传感器芯片

b.将待测单克隆抗体固定于传感器芯片

c.在缓冲液中加入纯化的新冠病毒RBD,流过传感器

d.在缓冲液中加入纯化的ACE2,流过传感器

e.在缓冲液中加入待测单克隆抗体,流过传感器

(3)根据图2可知,________的作用效果最佳。为确保联合使用发挥更强的效果,两种单抗识别RBD的具体位点应________(选填“相同”或“不同”)。

(4)专家指出,即使有了抗新冠病毒单克隆抗体特效药也不能替代疫苗接种。请你结合免疫学知识,撰写一段文字,向身边的亲友解释这一观点(不超过100字)。

19.(12分)脑梗死又称缺血性脑卒中,是脑部血液循环障碍导致的局部脑组织坏死。为阐明脑组织神经元损伤死亡的机制,进行了如下研究。

(1)神经元是神经系统________和功能的基本单位,它由细胞体、树突和________构成。

(2)为制备大脑中动脉栓塞小鼠模型,研究人员对小鼠进行手术:颈部切1cm长切口,插入线栓,阻塞大脑中动脉血流,1h后拔出线栓恢复血流,缝合皮肤。在恢复血流24h后,取脑组织切片进行染色,结果如图1,并检测大脑组织内Sirt3蛋白表达量,结果如图2。

注:C表示未损伤侧;I表示损伤侧

对照组小鼠的处理应为________。图1脑切片中深色部分是正常组织,浅色部分是缺血造成的梗死部分。由染色结果可知,小鼠大脑中动脉栓塞模型制备________(选填“成功”或“不成功”)。图2结果显示,对照组大脑两侧Srt3蛋白表达量无显著差异,实验组________。

(3)研究人员以小鼠海马神经元为材料,在体外模拟(2)实验。实验组的主要步骤依次是:将海马神经元置于常态条件培养8d→转入“氧糖剥夺”条件(无糖培养基、低氧气体环境)培养1h→转入常态条件培养12h→检测神经元的损伤情况、神经元内St3蛋白表达量。实验中“氧糖剥夺”的目的是模拟体内________条件。实验结果显示,体外实验中神经元的变化与体内实验基本一致。

(4)已有研究表明,线粒体功能障碍会导致神经元损伤。推测Srt3蛋白能够避免血液循环障碍造成的线粒体功能障碍。为证明这一推测,研究人员设计了如下表所示的实验。

组别 |

| 实验处理 |

|

| 检测指标 |

步骤1(24h) | 步骤2(8d) | 步骤3(1h) | 步骤4(12h) | ||

甲组 | 用不含Sirt3基因表达质粒的慢病毒感染细胞 | 常态条 件培养 | 常态条 件培养 | 常态条 件培养 |

|

乙组 |

|

| |||

丙组 |

|

|

注:慢病毒是一种常用载体

从下列选项中选出合适的实验处理,填入上表完善实验设计。

a.用不含Sirt3基因表达质粒的慢病毒感染细胞

b.用含有Sirt3基因表达质粒的慢病毒感染细胞

c.常态条件培养

d.“氧糖剥夺”条件培养

e.检测Sirt3蛋白表达量。

f.检测线粒体功能

20.(12分)冷驯化指植物经过不致死低温短时间处理后,可以获得更强的抗冷能力。为阐明植物对低温响应的分子机制,科研工作者利用拟南芥展开了相关研究。

(1)在冷驯化过程中,植物感受低温信号后会启动相关冷响应基因(COR基因)的表达以提高冷冻耐受性。CBF蛋白可以结合在COR基因的启动子上,调控COR基因的_________过程。研究结果显示,CBF过表达导致冷冻耐受性增强,而CBF缺失突变体表现为对冷冻敏感,以上信息表明CBF蛋白_________。

(2)染色体主要由_________和组蛋白组成。组蛋白乙酰化使染色质区域结构变松散,利于相关蛋白与某些基因的启动子结合,增强基因的表达水平。组蛋白去乙酰化酶(D)可以去除乙酰基团。已有实验证实,S

蛋白能够直接与D相互作用。检测野生型、S缺失突变体和D缺失突变体在低温下的生长状况(如下表),实验结果表明蛋白S和D分别能够_________冷冻耐受性。

| 22℃ | -4℃ | -6℃ | -8℃ | -10℃ |

野生型 | + + + + | + + + + | + + + | + + |

|

S缺失突变体 | + + + + | + + + + | + |

|

|

D缺失突变体 | + + + + | + + + + | + + + | + + + | + + |

注:“+”的数量表示植株中绿叶的数量

(3)科研人员对0℃处理后的野生型和三种突变体进行了检测,结果如右图。此结果支持S蛋白与D在同一通路,且S蛋白通过影响D的作用提高了COR基因启动子区域乙酰化水平这一推测,做出判断的理由是_______。

(4)为进一步研究S蛋白对D的具体作用,科研人员检测了施加蛋白质合成抑制剂条件下野生型和S缺失突变体中D的含量,实验结果如下。

请综合上述实验结果阐述CBF蛋白、D和S蛋白调控拟南芥冷冻耐受的分子机制。

21.(12分)番茄细菌性斑点病会降低番茄产量、破坏番茄口味。研究番茄的抗病机理对农业生产具有重要意义。

(1)番茄的抗病和易感病为一对________。利用番茄抗病品系甲,培育出两种纯合突变体,突变体1表现为中度易感病(患病程度介于抗病和易感病之间),突变体2表现为易感病。研究人员进行了如下杂交实验,结果见下表。

杂交组合 | F1植株数量(株) | F1自交得到的F2植株数量(株) | ||||

抗病 | 中度易感病 | 易感病 | 抗病 | 中度易感病 | 易感病 | |

品系乙×突变体1 | 7 | 1 | 0 | 36 | 11 | 0 |

品系乙×突变体2 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 |

①上述杂交实验结果表明,显性性状为________;推测突变体1和突变体2均为单基因突变体,判断依据是________。

②品系甲与突变体1杂交,F1中出现1株中度易感病的原因可能有________。

A.品系甲自交的结果

B.突变体1自交的结果

C.品系甲产生配子的过程中抗病基因发生了突变

D.突变体1产生配子的过程中发生了基因重组

(2)已知品系甲中存在抗病基因D,为确定突变体1、2的突变基因与基因D的位置关系,利用基因D缺失的易感病番茄品系乙(其他遗传信息均与品系甲相同)进行了如下杂交实验,结果见下表。

杂交组合 | F1植株数量(株) | F1自交得到的F2植株数量(株) | ||||

抗病 | 中度易感病 | 易感病 | 抗病 | 中度易感病 | 易感病 | |

品系乙×突变体1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 71 | 25 |

品系乙×突变体2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 | 30 |

①突变体1中突变基因与基因D在染色体上的关系为_________。

②请用遗传图解解释品系乙与突变体2的杂交结果(要求写出F1的配子)。

参考答案

第一部分

本部分共15题,每题2分,共30分。

题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

答案 | D | B | B | D | C | C | B | C | A | A |

题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

|

|

|

|

|

答案 | D | C | B | A | D |

|

|

|

|

|

第二部分

本部分共6题,共70分。

16.(10分)

(1)生物多样性

(2)种间竞争 随机 随土壤盐度增加和含水量下降,互花米草比芦苇叶面积下降幅度小(3)能缓解互花米草释放的化学物质对黑麦草种子萌发的抑制作用

(4)研究促进黑麦草生长的芦苇浸提液最适浓度;研究芦苇浸提液对其他本地植物生长的影响。(合理即可)

17. (12分)

(1)叶绿体(基质)

(2)促进 气孔开放程度显著下降,CO2供应不足,光合速率下降

(3)A组CST1基因表达量在光照时下降,黑暗时上升;B组CST1基因持续高水平表达;C组CST1基因持续低水平表达

答案如图所示

(4)

18. (12分)

(1)骨髓瘤 转基因

(2)a、e、d a、d

(3)单抗2 不同

(4)疫苗主要针对健康人群,起免疫预防作用;抗新冠病毒单克隆抗体特效药主要针对已经感染病毒的患者,起免疫治疗作用。二者作用不同,不能相互替代。新冠肺炎是传染性很高的传染病,应遵循预防为主,防治结合的原则。

19. (12分)

(1)结构 轴突

(2)进行手术操作,但不插入线栓 成功 损伤侧脑组织中Sirt3蛋白表达量显著低于未损伤侧脑组织

(3)血液循环障碍造成的脑组织缺血

(4)

乙组 | a |

| d |

| f |

丙组 | b | d |

(乙、丙组两组顺序可互换)

20. (12分)

(1)转录 通过促进COR基因转录来增强拟南芥的冷冻耐受性

(2)DNA 提高、降低

(3)3组乙酰化水平低于1组,说明S蛋白可提高COR基因启动子区域组蛋白乙酰化水平;4组与2组的乙酰化水平无显著差异,说明在D缺失时有无S蛋白对乙酰化水平无显著影响,S蛋白需要通过影响D的作用提高COR基因启动子区域组蛋白乙酰化水平

(4)在冷处理条件下,S蛋白促进D的降解,导致COR基因启动子区域乙酰化水平上升,该区域的染色质松散,CBF蛋白更容易结合COR基因的启动子,促进COR基因表达,增强拟南芥的冷冻耐受性。

21. (12分)

(1)相对性状 ①抗病 F2的性状分离比均为3:1 ②B、C

(2)①互为等位基因

②

中度易感病:易感病=1:1

2023届北京市东城区高三一模生物试题(含答案解析): 这是一份2023届北京市东城区高三一模生物试题(含答案解析),共29页。

北京市东城区2023届高三二模生物试题: 这是一份北京市东城区2023届高三二模生物试题,共11页。

2023届北京市东城区高三二模生物试题PDF版含答案: 这是一份2023届北京市东城区高三二模生物试题PDF版含答案,文件包含北京市东城区2023届高三二模生物试题pdf、北京市东城区2023届高三二模生物答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共13页, 欢迎下载使用。