选择性必修2 经济与社会生活第10课 古代的村落、集镇和城市课堂检测

展开第10课 古代的村落、集镇和城市

一、选择题

1.《周易·系辞下》记载:“上古穴居而野处。后世圣人,易之以宫室。上栋下宇,以待风雨。”远古时期居民实现定居的根本原因是

A.农业的产生和发展

B.建筑技术的提高

C.采集技术的进步

D.家畜饲养的出现

2.据统计,明清江南棉花与棉纺织业市镇有52个,蚕桑与丝织市镇有25个,米粮专业市镇13个;长江中游湖北、湖南、江西三省陶瓷业市镇有25个,造纸业市镇有20个,纺织业市镇44个。这说明

A.资本主义萌芽已经出现

B.区域性分工日益明显

C.政府鼓励发展商品经济

D.传统农业进一步衰落

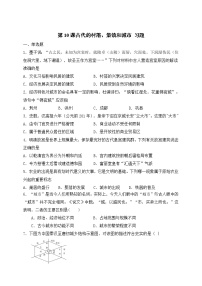

3.下面为秦汉至唐初城乡结构示意图,下列对该图认识正确的是

A.乡村自给自足状态被打破

B.城乡之间商品交换日益频繁

C.城乡之间道路四通八达

D.城市政治中心功能显著

4.在早期城市发展过程中,“城”与“市”的关系经历五个演变阶段:有城无市,城中有市,城区即市区,城在市中和有市无城。这一发展演变的原因主要是

A.中央集权制的加强

B.坊市制度的废除

C.商品经济的发展

D.工业革命的推动

5.有人说,唐朝长安城的布局体现“规范之美”,而北宋汴京城则体现“自由之风”。唐宋城市布局不同的根源是

A.理学成为官方哲学

B.城市商品经济发展

C.重农抑商政策松动

D.海外贸易得到发展

6.两河流域是世界上最早出现村落的地方。下列对两河流域的民居描述正确的是

A.建筑材料以黏土和芦苇混合制成的砖块为主

B.民居最早的两大类型是巢居和穴居

C.民居的设计遵循严格的等级观念和长幼有序的礼仪制度

D.出现了集体公寓式楼房的原始形态

7.世界各地的民居大多采用天然建筑材料,如古埃及大多数建筑用泥和木材修建,人们用树枝和混合麻纤维的黏土筑墙壁,用椰子叶铺成屋顶,并在房间内壁上涂抹泥土。这一做法是为了

A.顺应自然,保护环境

B.防晒保温

C.降低建房的成本

D.突出等级观念

8.下图是古罗马的住宅模型,下列对其表述正确的是

A.完全继承古希腊建筑的风格

B.为了缓解人口剧增而出现

C.在公元3世纪广为流行

D.解决了古罗马贵族的需求

二、非选择题

9.阅读材料,完成下列要求。

材料一

半坡原始居民普遍使用磨制石器,他们用磨光的石器和木制的耒耜耕地,用石刀收割庄稼。……半坡原始居民饲养猪、狗等动物,还打猎捕鱼……半坡原始居民住在半地穴式的房子里,他们能制造彩陶,上面绘有各式各样的美丽图案。半坡原始居民已学会纺线、织布、制衣。

材料二

河姆渡原始居民已使用磨制石器,用耒耜耕地,种植农作物。河姆渡原始居民住干栏式的房子,过着定居生活。他们已经学会挖掘水井,饮水比以前方便。他们饲养家畜,会制造陶器。河姆渡原始居民还会制作简单的玉器和原始乐器。

(1)材料一、材料二中的两处原始聚落遗址分别分布在哪一地区?这两处原始聚落遗址分别代表了我国哪一流域的原始居民的农耕生活?

(2)根据上述材料并结合所学知识,分别谈谈河姆渡原始居民和半坡原始居民所住房屋的优点。

10.阅读材料,完成下列要求。

材料一

在古代中国,大约在距今4000—5000年,中国黄河流域、长江流域即先后出现了一批早期城市,这些城市都是区域性的政治、军事中心。春秋战国时期,中国各地形成了大批城市,这些城市的出现都是中国统治者为了建立政治中心、军事据点而建立起来的。

——摘编自周执前《古代城市发展道路的规律及其社会学意义——城市、法律与资本主义起源之关系的历史考察》

材料二

东京,是北宋的都城和最大的商业城市……在这里,街市首次作为中国都城中的一种主要存在,并发育成为一种机能多样、形态丰富、相当成熟的城市功能要素,在根本上影响到城市整体,导致了中国古代城市在形态、制度及性质作用上的蜕变。商业突破了传统坊市在时空上的束缚,城市由封闭走向开放,城市的经济职能空前增加。如果把城墙作为古代城市政治、军事性质的形象代表的话,那么街市就是中国古代城市迈入新时期趋于近代化的典型标志。

——田银生《走向开放的城市》

材料三

宋朝之后的七百年间,政治中心再次北移,南方的城市发展没有出现卓越的成就,甚至有些城市在战火中被销毁而从此没落(扬州),中国的经济发展远离了南方的商务航运、集市贸易,重新回归至以农业为中心的扩大生产阶段。这个时期,北京作为中国的都城,难以起到便利的商运、海上贸易、农业生产中心等职能,无法拉动整个中国的商贸经济。并且,政治的集权、商业的官办极大地遏制了商务中心的发展,中国的城市格局趋于固化。虽然出现商帮等团体,但是其和宋朝的集市经济、城市区域中心发展仍有很大的不足。而后的历史中,中国的封建制度显示了强大的稳定性和封闭性,城市的商业功能未能有如此强大的发展,只是因人口和管辖区域的增加而增设行政区域,所以城市人口比例没有太大提高。这一发展的滞后使得中国迟迟无法从农业经济向商品经济转变,最终落后于西方。

——摘编自《中国经济增长与古代城市发展》

(1)根据材料一,归纳中国古代城市起源的特点。

(2)根据材料二,说明宋朝城市街市的发展带来的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明宋朝以后中国城市发展落后于西方的原因。

一、选择题

1.2017年6月15日,天津文化遗产保护部门在静海区纪庄子进行考古发掘的首批遗迹遗物出土,包括陶釜、陶瓮、铁锄、铁铲等残片。考古专家根据这些遗物和出土层位分析,该遗址为战国时期的村落遗址。这对研究战国时期文化特色以及村落布局提供了难得的实物资料。据此可知 A.静海区最早于战国时期形成村落

B.实物资料是唯一可信的历史资料

C.考古发现是对历史的证明和拓展

D.实物资料真实反映历史全貌

2.里坊是我国古代城市的基层居住单位,下面为唐朝襄阳城内外里坊示意图。图中“里”“坊”的命名旨在

A.打破坊市界限

B.规范城市布局

C.重视教化百姓

D.突破地域限制

3.下面是江浙地区工商业市镇变化图,据此可知

A.宋朝到明清时期经济重心南移加快

B.江浙地区城镇发展不断加快

C.江浙地区区域间长途贸易发达

D.政府重农抑商政策逐步松弛

4.古代东西方的大帝国大都建立起以首都为中心的全国道路系统,其主要目的在于

A.促进经贸文化交流

B.抵御游牧民族袭扰

C.加强对地方的管理控制

D.促进首都的城市建设

5.下面是古罗马莱奥尼门改造前后的平面图。图1是改造前的大门(公元前1世纪中叶),图2是重建后的大门(1世纪下半叶)。重建后的莱奥尼门的建筑特色主要是

图1 图2

A.希腊柱式和拱券相结合

B.体现了鲜明的人文主义

C.彰显了明显的等级色彩

D.延续了北美民居的理念

二、非选择题

6.阅读材料,完成下列要求。

材料一

徽州古村落(是)徽商文化的产物。……徽州一府六县的方志中,常会对徽商巨贾的资本投向有如下记载:在家乡修祠堂、建园第,重楼宏丽。

——摘编自王星明、罗刚《桃花源里人家徽州古村落》

材料二

徽州古村落在选址布局上受着风水观念的强烈制约。“依山造屋,傍水结村”是他们基本的原则;但从风水学角度来看,具有完满的物质条件及合理功能的环境,并不意味着就是一个理想环境。人类有着自己的希冀、渴求和恐惧,而只有将这些情感,通过在寻求、创造的生活环境中表达出来,才构成一个真正的理想环境。……徽州民居的天井营造有一个很动听的名字,叫“四水归堂”,言天降雨露、财气,落到自家房顶,流入宅院。

——摘编自余治淮《徽州精神文化研究——以西递为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,为什么说徽州古村落是徽商文化的产物?古村落突出反映了徽商怎样的心态?

(2)根据材料二并结合所学知识,古村落营造中的风水观念在徽州社会生活中发挥着什么功能?体现了怎样的环境理念?

(3)有学者称:“文化遗产的完整样态必须在其存活的情境中才能把握。”据此,你认为徽州古村落的“完整样态”应该是什么?

参考答案

基础过关

1.【答案】A

【解析】农业出现以后,人们有了可靠的食物来源,于是开始筑屋定居,故选A项。

2.【答案】B

【解析】根据题干材料“棉花与棉纺织业市镇”“蚕桑与丝织市镇”“米粮专业市镇”“陶瓷业市镇”“造纸业市镇”“纺织业市镇”并结合所学知识,可知明清时期,集镇进一步发展,区域性分工日益明显,故选B项。

3.【答案】D

【解析】中国古代自给自足的小农经济占据主导地位,故A项错误;根据题干图片,可知只有城中才有商品交易的场所,结合所学知识,可知秦汉至唐初政府对市设专门机构进行管理,城乡之间商品交换不频繁,故B项错误;“道路四通八达”在题干图片中无法体现,故C项错误;根据题干图片中衙、署在城市中心位置并结合所学知识,可知当时城市的经济功能不突出,仍以政治功能为主,故D项正确。

4.【答案】C

【解析】市是商品交换的地方,商品经济的发展推动“城”与“市”的发展演变,故C项正确;中央集权制度与城市的发展无关,故A项错误;坊市制度的废除是两宋时期城市发展的表现,故B项错误;中国古代城市发展与工业革命无关,故D项错误。

5.【答案】B

【解析】宋朝理学兴起,理学主张“存天理,灭人欲”,压抑扼杀人的自然欲求,与汴京“自由之风”不符,故A项错误;唐朝城市功能以政治军事功能为主,宋朝商品经济发展,坊市界限被打破,市场繁荣,促使城市体现“自由之风”,故B项正确;中国古代统治者推行重农抑商政策,故C项错误;长安、汴京深处内陆腹地,海外贸易不是其发展的主要因素,故D项错误。

6.【答案】A

【解析】结合所学知识,可知A项为两河流域民居的特征,B项是中国远古时期民居的两大类型,C项是中国古代民居的特征,D项是古罗马民居的特征,故A项正确。

7.【答案】B

【解析】结合所学知识,可知古埃及这种房屋具有防晒保温功能,故选B项。

8.【答案】B

【解析】古罗马建筑在继承古希腊建筑成就的基础上有所创新与发展,故A项错误;题干图片反映的是古罗马的集体住宅,其出现是为了缓解人口剧增造成的住房紧缺,故B项正确;这一住宅形态的出现是在3世纪,专供百姓或外来人员租住,故C、D两项错误。

9.【答案】(1)地区、流域:半坡原始聚落遗址分布在陕西西安半坡村一带,代表了黄河流域的农耕生活;河姆渡原始聚落遗址分布在浙江余姚,代表了长江流域的农耕生活。(2)优点:半坡原始居民的半地穴式房屋有利于防寒、取暖,为安全生活提供保障;河姆渡原始居民居住的干栏式房屋有利于防水、防潮,便于通风等。

10.【答案】(1)特点:统治者为了建立政治中心、军事据点而建立起来的;都是区域性的政治、军事中心。

(2)影响:导致中国古代城市在形态、制度及性质作用上的蜕变;商业突破了传统坊市在时空上的束缚(坊市制度解体,晓市、夜市出现),城市由封闭走向开放,城市的经济职能空前加强;使中国古代城市迈入新时期趋于近代化。

(3)原因:国家政治中心与经济中心没有结合在一起;受战乱影响;农耕经济的制约;君主专制制度、中央集权制度和商业官办的遏制;小农经济强大的稳定性和封闭性。

素养提升

1.【答案】C

【解析】题干材料不能说明静海区最早于战国时期形成村落,故A项错误;可信的历史资料除了实物资料外,还有被证实的文献资料等,故B项错误;实物资料能够反映真实的历史,但不能反映历史全貌,故D项错误;根据题干材料,可知对静海区纪庄子的考古发掘证实该地区战国时期就有了村落,这说明考古发现是对历史的证明和拓展,故C项正确。

2.【答案】C

【解析】根据题干图片“靖安里”“明义里”“崇教里”“安远坊”,可知对“里”“坊”的命名体现了对国家和社会和谐的期待和寄托,具有一定的教化意义,故选C项。

3.【答案】B

【解析】经济重心南移在南宋时期完成,故A项错误;题干材料反映出江浙地区宋朝、明朝、清前期工商业市镇数量不断增加,特别是明清时期数量激增,反映出江浙地区城镇发展不断加快,故B项正确;题干材料中工商业市镇的数量不能得出长途贸易的发展,故C项错误;中国古代政府始终坚持重农抑商的政策,故D项错误。

4.【答案】C

【解析】古代东西方的大帝国大都建立起以首都为中心的全国道路系统,如秦朝建立了以咸阳为中心的全国道路系统——驰道,其主要目的是便于加强对地方的管理和控制,故C项符合题意;A、D两项并非主要目的,故排除;B项主要发生于边疆地区,与题干材料“以首都为中心”不符,故排除。

5.【答案】A

【解析】重建后的莱奥尼门的每个拱门两边都配以希腊式石柱,两个大拱门上面各有一个希腊式的三角形门墙,因此其建筑特色是希腊柱式和拱券相结合,故选A项。

6.【答案】(1)原因:古村落是徽商财富集聚故里的象征;古村落蕴含了徽商的儒家观念。心态:光宗耀祖。

(2)功能:改善居住环境,方便日常生活;以景观象征满足人们的心理需求。环境理念:人文与自然的和谐。

(3)完整样态:一方面,自然环境和建筑等物质遗存;另一方面,历史上的村落生活。

高中第四单元 村落、城镇与居住环境第10课 古代的村落、集镇和城市练习题: 这是一份高中第四单元 村落、城镇与居住环境第10课 古代的村落、集镇和城市练习题,共16页。试卷主要包含了单选题等内容,欢迎下载使用。

高中历史人教统编版选择性必修2 经济与社会生活第10课 古代的村落、集镇和城市习题: 这是一份高中历史人教统编版选择性必修2 经济与社会生活第10课 古代的村落、集镇和城市习题,共6页。

历史第10课 古代的村落、集镇和城市综合训练题: 这是一份历史第10课 古代的村落、集镇和城市综合训练题,共4页。试卷主要包含了选择题,材料分析题等内容,欢迎下载使用。