第18课《文言文二则》-- 2021-2022学年语文四年级下册课件+教案(部编版)

展开文言文二则

《文言文二则》选编了关于车胤和李白的故事。这两个故事展示了我国传统文化中勤奋学习、持之以恒的精神,揭示了只有坚持不懈地勤奋学习,才能取得成就的道理。

《囊萤夜读》讲的是晋朝人车胤学习的故事。课题“囊萤夜读”与课文“练囊盛数十萤火以照书”互为解释。《铁杵成针》是一则关于李白的传说。本课有一些词语的意思与现代汉语的意思基本一致,这些词语可以让学生感受到文言文与现代文的共通之处,消除学习文言文的畏惧心理。

课文配有一幅“囊萤夜读”图,有助于学生图文对照理解课文,感受车胤勤奋学习的品质。

1.认识“恭、勤”等4个生字,会写“囊、萤”等9个字。

2.正确、流利地朗读课文,背诵《囊萤夜读》。

3.借助注释,理解课文的内容。

1.教学时,可以先引导学生回顾文言文的学习方法,巩固已有学习经验。

2.让学生充分朗读,把课文读正确,读流利,注意读好句中的停顿。

3.引导学生借助注释、插图,调动学生的生活经验,读懂内容,并在理解的基础上背诵《囊萤夜读》。

4.在学习课文的过程中,体会人物的品质。

5.识字写字。识字方面:可以引导学生随文识字,在朗读的过程中读准字音,识记字形,理解字义。写字方面:一要注意易写错的字,如“恭”的下半部分是“心”的变体,不是“小”,最后两点是左右点,不是上下点;二要注意笔画的穿插避让,如“勤”的左右穿插避让;三要注意横画较多字的书写指导,如“囊”,要合理布局。

1.认识“恭、勤、焉”这3个生字,会写“囊、萤、恭、勤、博、贫、焉”这7个字。

2.正确、流利地朗读课文,背诵《囊萤夜读》。

3.借助注释,理解课文的内容。

一 激发兴趣,引出课题

名人介绍。

1.师:同学们,你了解的古代文人有哪些?他们为什么会才华横溢,名扬千古?这离不开他们在成长过程中的不懈努力,勤勉苦学。今天老师也给大家介绍一位知识渊博的古代文人,他就是车胤,你们对他了解吗?

学生自由汇报关于车胤的资料,教师补充总结。

车胤,东晋人。自幼聪颖好学,家境贫寒,常无油点灯,夏夜就捕捉萤火虫,用以照明夜读,其学识与日俱增。

2.师:这节课,我们将透过文言故事,去了解车胤勤学苦读的故事,学习他勤勉认真、坚持不懈的精神。

3.板书课题,解读题意。(板书:囊萤夜读)

(1)师指名读题目,相机正音;

(2)生齐读课题,读准“囊萤”。

(3)生借助注释,理解题意。

①出示课文第一条注释。

②师指名读课文第一条注释,引导:同学们从中了解了哪些内容?

③学生尝试用自己的话说一说题目意思,师相机指导:用口袋装满萤火虫,夜晚借助萤火虫的亮光来读书。

本环节紧紧地围绕单元主题,通过轻松谈话,激发学生对车胤的兴趣。另外,以引导的方式让学生自主解读课题,增强了学生学习的自信心。

文体介绍。

1.师:文言文是我国传统文化的宝贵遗产,它言简意赅,记录了我国悠久的历史、灿烂的文明。不少文言文还揭示了深刻的道理。这节课我们就来一起学习两篇融知识性、趣味性、哲理性于一体的文言文。我们先来学习第一篇《囊萤夜读》。

2.板书课题,齐读课题。(板书:囊萤夜读)

3.理解课题意思。

学生借助注释,自由思考,集中探索。

由文言文的特点入手,让学生对学习文言文充满期待。

二 初读课文,学习生字

1.自由读课文,要求:读准字音,读通句子。

2.学习生字新词。

囊萤、恭勤、博学、家贫、以夜继日焉。

(1)指名认读,教师正音。

(2)学习多音字“盛”“数”。

“焉”字,文言文中常用的语气词,可通过朗读体会。

请学生圈画文中多音字,学生结合具体语境识记“盛”“数”。

3.指导书写。

囊、萤、恭、勤、博、贫、焉。

(1)交流识记方法。

(2)重点指导:“囊”“恭”的写法。

①“囊”是上中下结构,注意笔顺,部首是“一”。

②“恭”是上下结构,下半部分是“心”的变体,不是“小”,最后两点是左右点,不是上下点。

“勤”字容易写错,注意左边的写法,部首是“力”。

(3)学生观察生字在田字格里的占位,看书写示范,书空练习。

(4)动笔练写,教师巡视指导。

扫清生字障碍,为继续学习课文做好准备。

三 深入学文,把握节奏

1.课件出示文章断句,生练习朗读。

胤/恭勤不倦,博学多通。家贫/不常得油,夏月/则练囊盛数十萤火以照书,以夜继日焉。

2.师指名读,相机纠正。

3.结合注释,理解句意。

(1)学习第1句。

①朗读第1句,师指名读;生齐读。

②结合注释②和注释③,理解“恭勤”“博学多通”的意思。

全班交流,师适时指导。

③梳理整句,揣摩“倦”的意思,学习理解文言文的方法。

联系上下文,学生交流汇报:“倦”是“疲倦”的意思。

师适时总结:在学习文言文时,扩词(或加字)是理解文言语句意思的常用方法。

④理解人物。

师引导:再读这一句,看出车胤是个怎样的人?

学生自由汇报:他是谦逊有礼、勤奋好学、博学多才的人。

⑤练习朗读,读出对车胤的欣赏之情。

(2)学习第2句。

①朗读“家贫不常得油”。

②理解句意。

师引导:你读懂了这句话的意思了吗?你有哪些不懂的地方?

通过向学生提问:“贫”是什么意思?进一步巩固扩词法。

学生组内交流,集中汇报,师总结指导。

③指导朗读“夏月则练囊盛数十萤火以照书”。

④师引导理解句义:这句话是具体写“囊萤夜读”的,你读懂了这句话的意思吗?

组内探究,结合注释及插图,用自己的话说说意思。

指名汇报:夏天就用白色薄绢做的口袋装上数十只萤火虫,用来照明,继续读书。

引导学生把握关键词“练囊”来整体理解句意。

⑤朗读并理解“以夜继日焉”。

师:读古文就应该联系上下文,联系我们已学过的知识,对于重点字词,我们还可以借助它的现代意思去猜猜它在文中的意思。

⑥理解人物品质。

师:通过囊萤夜读这件事,你有什么感想?你想对车胤或者自己说点儿什么呢?

学生畅谈感受,教师适时引导。

⑦练习朗读,读出对车胤的敬佩之情。

4.反复品读,尝试背诵。

生自由练读全文,同桌互读;师指名检查朗读;生齐读。

一句一句地理解文言文,在此基础上,通过多种形式朗读课文,最后熟读成诵。这是文言文教学的重点。在加深学生对文言文理解的基础上,让学生体会到文言语言的内在美感。

四 拓展延伸,交流展示

1.拓展阅读《孙康映雪》《凿壁借光》。

2.畅谈学习文言文的收获。

增加学生的知识储备,培养文言语感,在赏析其他文言文时品味文言语言的精练。

让学生完成本课教学任务,巩固所学知识。

文言文语言精练简洁,一字传神,寥寥几字便能将意思传达清楚。教学中,从题目入手,到初读课文,再到品读课文、理解内容,走实每一步。紧紧抓住“读”,给学生创设不同的情景,逐步解决音难读、句难通、义难懂、文难明的问题,让学生学有所获。

1.认识“卒”这1个生字,会写“逢、卒”这2个字。

2.正确、流利地朗读课文。

3.借助注释,理解课文的内容。

一 谈话导入,揭示课题

1.师:上节课,我们学习了第一则文言文《囊萤夜读》,了解了关于“热爱读书”的一段佳话。这节课我们来学习第二则文言文《铁杵成针》。这里又会讲发生在谁身上的一个怎样的故事呢?

2.板书课题,齐读课题。(板书:铁杵成针)

3.释题。

还可以出示铁杵的图片,让学生直观感受把它磨成针的不容易。

师:“铁杵”是什么意思?“铁杵成针”又是什么意思?请同学们到书中注释去找找答案吧!

学生自由读注释①,理解课题并汇报:“铁杵”是用来舂米或捣衣的铁棒,“铁杵成针”就是把铁棒磨成绣花针。

本环节通过轻松谈话,激发学生学文的兴趣。另外以引导的方式让学生自主解读课题,增强了学生学习的自信心。

二 初读文本,整体把握

1.出示文本,标好停顿。

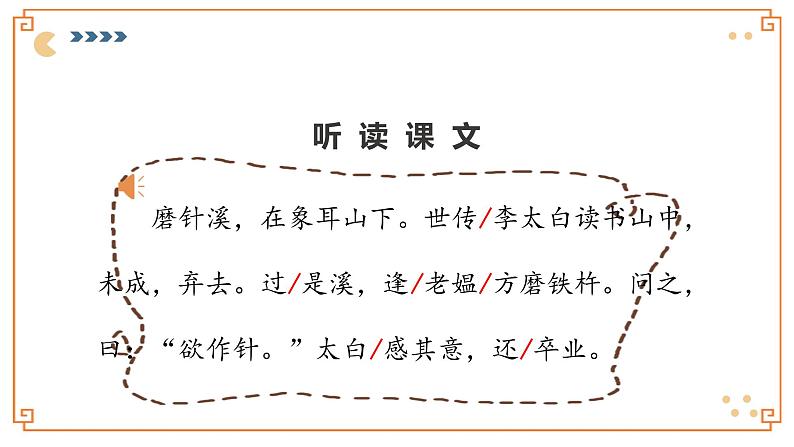

磨针溪,在象耳山下。世传/李太白读书山中,未成,弃去。过/是溪,逢/老媪/方磨铁杵。问之,曰:“欲作针。”太白/感其意,还/卒业。

2.生自由朗读,注意读准字音。

3.同桌互读,互纠互助。

4.检查初读情况。

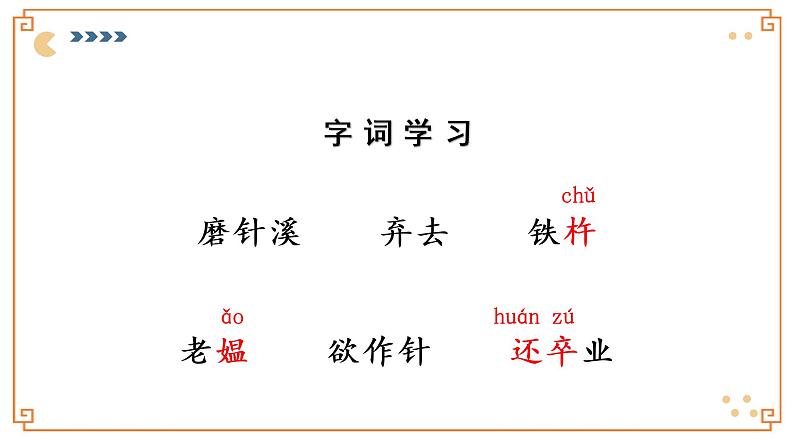

(1)检查词语认读情况。

逢老媪、还卒业。

①出示词语,指名朗读。

②看部首,猜字义。

师引导:看“媪”的部首,跟“女”有关,联系前面的“老”,可以想到“老媪”指的就是老奶奶或老婆婆。

多音字“还”可结合意思“回去”记忆读音。

③强调“还”字的读音。

(2)指导书写。

①书写“卒”字。

生观察:“卒”字的“十”在田字格里的占位。

强调:“逢”字被包围部分的撇、捺都不要写得太长,最后一笔平捺要写得舒展。

②书写“逢”字。

强调书写笔顺。

③师书写示范,生边看边书空。

(3)检查读文情况。

师指名朗读全文,重点纠正断句。生齐读。

熟读课文,是理解课文内容的重要环节。课文读得通顺、流利、节奏准确,对课文内容就有了一定的了解。

三 细读感悟,理解内容

1.解读第一句,了解故事发生的地点,预设地名的由来。

磨针溪,在象耳山下。

师:有一座山,山有一个好听的名字,叫象耳山。山下有一条小溪,小溪叫磨针溪。

2.解读第二句,了解故事的起因。

世传李太白读书山中,未成,弃去。

(1)故事的主人公是谁?预设:李白。

(2)尝试用扩词法解释句子意思。

①学生组内交流并汇报单字意思:“世”就是世间、世上;“传”就是传说。

巩固扩词方法,让学生说说“成”“弃”等字的意思。

②师适时指导:古文中的一个字,就是现代汉语中的一个词。

③指名汇报整句话的意思:世间传说,大诗人李白曾经在这座山中读书。读着读着,还没有读完,他就放弃不读了,收拾收拾东西离开象耳山。

3.解读第三、四句,了解故事的经过。

过是溪,逢老媪方磨铁杵。问之,曰:“欲作针。”

(1)联系上下文,结合生活经验,理解“过”“逢”的意思。

师引导:“过是溪”的“过”,谁能组词?(示例:路过、经过、跃过)

(2)结合注释,理解“是”“方”的意思。

师继续引导:李白经过哪条小溪?生交流后,师小结:就是第一句中的“磨针溪”,这里用“是溪”代替了,简洁明了。

(3)学习“之”“曰”,感受句式。

①出示。

问之,曰:“欲作针。”

②师指名读,相机引导:“之”指的是问谁?问什么?

学生交流:李太白问老婆婆:“你磨铁杵做什么?”

③联系文中语句,观察“曰”字的字形,说说“曰”的意思。

师引导:外框是个“口”字,里面一横像舌头,表示舌头在动,在说话。所以“曰”就是说的意思。

④联系上下文,思考:谁在“曰”?说了什么?

学生交流并汇报:老婆婆回答说:“想把它磨成针。”

⑤师小结:原来六个字写出了一段对话啊!文言文多么简洁明了!

⑥师引导朗读:既然是一段对话,你认为应该怎么读?(生自由练习对话)

(4)学生尝试用自己的话说说这句话的意思:(李白)在经过这条小溪的时候,碰到一位老婆婆正在磨铁棒。李白感到很奇怪,就问:“老婆婆,你为什么磨铁杵呀?”老婆婆说:“我想做一根针。”

4.解读第五句,了解故事的结果。

太白感其意,还卒业。

(1)文中用三个字写出了李白的内心感受,用三个字写出了李白的行动,分别是哪三个字?(感其意,还卒业)

(2)师引导:谁能试着说出这句话的意思?

生交流,汇报:李白听了,被老奶奶的意志感动了,于是他重新回到山中,继续学习,直到完成学业。

5.朗读古文,复述内容。

(1)组内朗读并复述,派代表全班展示,师生点评。

(2)生齐声诵读。

从故事入手,能让学生把握内容,感知文言文特点,降低了学习文言文的难度。长期坚持这样的训练,不仅能让学生爱上古文,还能让学生会学古文,培养了学生的语感。

四 深化主旨,拓展延伸

1.深化主旨。

(1)听了老婆婆的回答,李白百感交集。发挥想象,设想:李白想到了什么?

生交流后师小结。

(2)从这个故事中,我们获得了哪些启示?

2.拓展延伸。

(1)师引导:这个故事,可以浓缩成哪个谚语?

学生汇报:只要功夫深,铁杵磨成针。

(2)拓展阅读:《悬梁刺股》。

与实际生活相结合,从而更好地理解文章内容。

让学生完成本课教学任务,巩固所学知识。

通过本节课的学习,不仅让学生从品读文言文中获得享受,还让学生真正地明白一个道理:无论做什么事情,只要有恒心,就会成功。

囊萤夜读勤奋刻苦

铁杵成针持之以恒

文言文与现代文相比,在词语、句式等方面差别较大,而学生对文言文接触又少,能做到正确地断句、流利地朗读就已经很不容易了。教学中,把指导学生朗读、熟读成诵作为本课的教学重点,通过范读引领、教读断句、自读巩固、互读评议这些不同形式的朗读,突破难点。课文所写的事情和其中蕴含的道理并不难理解,难就难在如何让学生读懂每句话的意思,只有弄懂每句话的意思,才能正确地断句,把每个句子读通顺。教学中,引导学生借助注释、联系上下文、结合学过的知识理解句子,都是必不可少的环节。这一环节,为学生学习文言文打下了基础。文言文语句极其凝练,运用单字扩词、文言文与白话文对照、补白文本等方法理解文章,能事半功倍。

李白“铁杵磨针”传说考(节选)

唐代诗人李白少年时代路遇老媪用铁杵磨针,因此感动而勤学。这个传说,是中国古代励志苦学的典型故事。

这是一个具有启蒙意义但是违背生活常理的虚构故事。不过,故事衍生出具有高度概括力的成语“铁杵磨针”及其各种变体,活跃在日常语言中,也反过来普及了这一故事在中国文化中、童蒙教育里的流传。然而,在民间流传的文本中,这个传说的主人公却并非只为李白所专擅。

铁杵磨针这个传说选择李白作为幡然悔悟而励志勤学的主人公,无疑是作为历史人物的李白,其精神特质的某些方面展现出了民间文学理论中的某种“箭垛效应”,使他成为勤学苦练的“箭垛式人物”。