2021-2022学年山东省四校高一上学期期中考试历史试题解析版

展开

这是一份2021-2022学年山东省四校高一上学期期中考试历史试题解析版,共6页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1、二里头文化遗址的墓葬出土了大量精美的陶器,其中占比例最大的是酒器,为前所罕见,这说明当时( )

A、生产力发展到一定水平 B、制陶技术水平高超

C、神权政治色彩非常浓厚 D、统治集团奢靡腐化

2、考古发掘是研究历史的重要方法,下表是西周遗址发掘出土的农具情况统计(部分),据此可以反映西周时期( )

A.依然处于石器时代 B.生产力尚处于较低水平

C.农业分布范围较广 D.生产工具使用频率较高

3、儒家学派重视礼乐,宣扬“乐文同则上下和”;墨家学派认为乐“与君子听之,废君子听治”“与贱人听之,废贱人之从事”。墨家的礼乐观( )

A.代表新兴地主阶级的利益诉求 B.符合小生产者的认知水平

C.造成当时礼乐制度的全面崩溃 D.冲击儒家思想的正统地位

4、战国时期,各国在边境修筑大规模的、互相连接的防御工事,称为“长城”;秦朝建立后,拆除战国时各国在边境所修城防,但对秦、赵、燕诸国北边城防加以修正连贯。这一变化( )

A、遏制了匈奴对中原的侵扰 B、消除了地方割据的物质基础

C、埋下了秦王朝灭亡的隐患 D、适应了政局变化的客观需要

5、文帝和景帝时期,西汉社会经济发生了剧烈变动:从产业结构上看,“以末致财,用本守之”现象逐渐兴起;从区域经济结构来看,经济发展的区域特色逐渐丧失;从消费结构来看,按爵位等级享受消费权力的体系逐渐走向混乱。西汉政府为改变这些现象( )

A.加大对私营工商业的投入 B.加强政府对经济干预

C.建立了不同的区域性市场 D.采取道家的治理模式

6、西汉末已出现纸的雏形,用飘絮时积留在箔上的残丝制成,但价格仍贵,难以大量使用;东汉和帝时宦官蔡伦进一步改进造纸术,用树皮、麻头、破布、渔网之类低成本原料造纸成功,纸的使用逐渐普及。据此可知当时( )

A、文化发展推动技术革新 B、技术革新蕴含了经济原理

C、新的书写材料完全普及 D、技术革新易造成环境污染

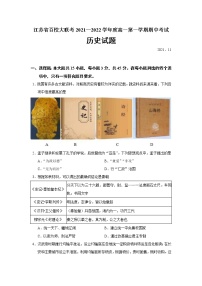

7、下图是嘉峪关地区出土的魏晋时期的“耕种”画像砖。此画像砖反映了当时( )

A.男耕女织的生产方式逐步形成 B.集体生产规模不断扩大

C.精耕细作的农业模式不断完善 D.犁耕技术日益走向成熟

8、两汉时期,品藻人物推崇“明经笃行”、“孝悌力田”等伦理道德标准;魏晋时期,以“颖悟”、“远识”、“器量”、“宏放”等概念作为评论标准。这一变化反映了( )

A、选官制度放弃了儒学标准 B、儒家思想正统地位丧失

C、个人价值的自觉意识增强 D、世家大族崛起垄断仕途

9、北魏孝文帝时,铸造太和(孝文帝年号)五铢钱,并大力推行,然而收效有限,很多地方“犹以他物交易,钱略不入市”;但是,东晋南朝的钱币流通相对广泛。这一现象表明( )

A、孝文帝改革破坏了北方经济 B、南方社会环境相对安定

C、南方经济发展水平高于北方 D、北方陷入割据混战局面

10、唐代律法常有同罪异罚的规定,比如:骂人本不构成犯罪,但骂祖父母、父母罪当处死;又如常人通奸徒一年半,而子孙与父祖妾通奸,亦为死罪。这些规定( )

A、冲击了世家大族统治地位 B、不利于规范社会秩序

C、渗透了传统思想文化观念 D、造成了社会矛盾激化

11、唐朝宰相十之八九为北人,北宋宰相南人比重不断上升,而且在科举考试中南人优势越来越突出,故北宋后期采取南北分卷制度。造成这一现象的主要原因是当时( )

A、文化中心不断南移 B、南方经济不断开发

C、政治重心不断南移 D、北方长期战乱割据

12、两宋300余年间基本上做到“无内乱”,没有出现宗室谋篡、外戚干政、宦官专权以及因其引发的内讧、残杀。这一状况主要得益于( )

A、建国之初的制度设计 B、君主专制空间强化

C、重文轻武的祖宗家法 D、理学思想不断发展

13、下表展示了北宋税收发展变化情况,据此可知当时( )

——整理自贾大泉《宋代赋税结构初探》

A.城市经济职能增强 B.自耕农经济出现了严重衰退

C.土地兼并现象严重 D.商品经济对国家重要性增强

14、周代,陕西的口语作为通行全国的标准语言被称为“雅言”;唐宋时期,洛阳话被奉为“正音”;金元以来,北京口语的影响力不断扩大。中国标准语的变化( )

A、阻碍了文化交流 B、与经济中心的南移有关

C、不利于国家统一 D、受政治中心变迁的影响

15、元朝历代皇帝均信奉吐蕃喇嘛教,尊喇嘛教萨斯加派僧侣为帝师,仁宗、英宗时还下令在地方广设帝师殿,祭祀第一任帝师八思巴,其规模制度超出孔庙。这一现象( )

A、改变了中国主流意识形态 B、迟滞了元朝的汉化进程

C、保证了蒙古文化的纯洁性 D、维护了元朝的长治久安

二、非选择题:本题共4题,共55分。

16.(15分)阅读材料,完成下列要求。

从“小中国”到“大中国”

元朝以前的中国历史,包括汉、唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国才变成了“大中国”。

材料一

辽、北宋、西夏形势图1111年 金、南宋、西夏形势图1142年

元朝疆域图1330年

材料二

至北宋时期,石介对当时“中国”一词的概念进行了总结性的界定……在地理上,中国是指以“九州”为主的传统意义上的汉族聚居之地,大体上就是指长城以南的黄河流域和长江、珠江流域,即所谓“天地之中”,并不包括少数民族居住的地区;“中国之人”主要是知“礼乐”、服“衣冠”、从事种植农业的汉族,少数民族也不在其中。

------郑炜、崔明德:《辽金时期民族关系思想的发展与中华民族多元一体格局的形成》

材料三

辽人在自称“中国”的同时,并不反对宋人称“中国”,主要表现在以下几个方面。第一,辽人自称炎黄子孙,并不否认宋人也是炎黄子孙。第二,辽人自称“北朝”,称北宋为“南朝”,认为“南朝”、“北朝”是一家,具有“南朝”和“北朝”都是“中国”的思想认识。……第三,袭用“中原”即“中国”、“九州”即“中国”的理念,以为自己部分进入中原地区且在“九州”中国之内,应该属于中国,同时,也承认宋朝在“九州”之内,也是“中国”。

-------赵永春:《“中国多元一体”与辽金史研究》

依据上述材料并结合所学知识,概括从“小中国”到“大中国”的演进历程中“中国”的内涵发生了哪些变化?从中我们可以得到什么启示?(15分)

17.(16分)阅读材料,完成下列要求。

太甲放逐

材料

太甲(生卒年不详),子姓,名至。商汤嫡长孙,太丁之子,外丙和仲壬之侄,商朝第四位君主。

《尚书》记载“太甲既立。不明。伊尹放诸桐。三年。复归于亳。”

《史记》记载:“帝太甲居桐宫三年,悔过自责,反善。于是伊尹乃迎帝太甲而授之政。帝太甲修德,诸侯咸归殷,百姓以宁。伊尹嘉之,乃作《太甲训》三篇,褒帝太甲,称'太宗'”。

战国时期魏国史官所作的《竹书纪年》记载:“伊尹放太甲于桐而自立也。太甲潜出自桐,杀伊尹。”

问题:

(1)通过上述材料可以认定的史实是什么?(2分)

《史记》和《竹书纪年》关于太甲放逐的记载有何不同?并从史料实证的角度分析原因?(8分)

(3)如果要考证“太甲放逐”事件的真伪,你认为还可以参考哪种史料,并阐述理由?(6分)

18、(12分)阅读材料,完成下列要求。

孔子由凡入圣的历程

孔子是儒学的创立者,但他生前并未受到统治者重视。战国时期儒学成为显学,孔子的地位在统治者的利用和儒学学派的推崇下日益提高。但这时他还主要是作为一个学者受到重视。秦始皇焚书和汉初黄老思想的盛行曾使儒学一度受到排挤,但随着汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”政策的实行,儒学成为国家的统治思想,孔子的地位得到空前提高,其形象逐渐被神化,不断被各代统治者加封。西汉时孔子被称为“褒成宣尼公”,两晋时被称为“先师,南北朝时被称为“文圣尼父"”、“先王”,隋文帝尊孔子为“先师尼父”,唐太宗改称孔子为“先圣”,唐玄宗则将其追谥为“文宣王”。两宋时孔子地位进一步提高,宋真宗封孔子为“至圣文宣王”。元成宗封孔子为“大成至圣文宣王”。明朝进一步加强专制集权,更加重视利用儒家的思想控制功能,明世宗封孔子为“至圣先师”,并明令全国各府县学都祭祀孔子。清朝统治者对孔子的崇奉大大超过以往任何朝代,这时孔子被称为“大成至圣文宣王先师”,清朝的几个皇帝还亲自到曲阜向孔子致祭。至此,孔子已不再是普通的人,而成为关系国泰民安的圣人。

-----岳麓版历史教材《文化发展历程》

据材料并结合所学知识,评析“孔子成圣”这一历史现象。(12分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

京杭大运河

图1 隋朝大运河 图2 元朝的漕运与海运

提取两项图1到图2大运河变迁的信息,并结合所学阐述理由。(12分)

答案

1、【答案】A【解析】:粮食是酿酒原料,酒器较多说明粮食产量有了一定程度提高,所以答案选 A项;陶器不能反映制陶技术,排除 B 项;有陪葬品不代表神权政治,排除 C 项;D 选项材料无法体现,排除。

2、【答案】B【解析】根据材料中西周遗址发掘出土的农具情况可知,石器、蚌器、骨器等原始农业器具是农业生产的主要工具,反映了本周农业生产力水平较低,故选 B 项;西周处于青铜时代,排除 A 项;“长安”“扶风”“磁县”地处山西河南,都属于西周统治中心区域,不能说明农业发展分布范围较广,排除 C 项;遗址发掘出土的农具仅有种类、数量统计,没有使用情况统计,无法得出使用频率,缺少史料实证,排除 D 项。

3、【答案】B【解析】材料中墨家的礼乐观体现了其“非乐”的主张,这与小生产者追求节俭的利益诉求相一致,故选 B 项;墨家代表小生产的利益,排除 A 项;墨家思想是礼崩乐坏的表现,排除 C 项;儒家思想当时还没有获得正统地位,排除 D 项。

4、【答案】D【解析】消除各国间的城防,加强北部边防,反映了国家由分裂走向统一的格局变化,所以答案选 D 项;加强北部边防有利于遏制匈奴南下,但不能从根本上解决,排除 A 项;地方割据的物质基础是自给自足的小农经济,不是城防,排除 B 项;秦朝灭亡是暴政造成的,与城防无关,排除 C 项。

5、【答案】B【分析】依据材料可知,材料体现的是文景时期的商业发展对传统的经济结构、社会结构产生了巨大的冲击,为此西汉政府强化了对工商业的控制,属于加强政府干预,故 B 项正确;A 说法不符合史实,当时的私营工商业发展受到限制,故 A 项错误;C 与材料无关,故 C项错误;汉武帝统治时期改变了道家的治理模式,故 D 项错误。

6、【答案】B【解析】材料中造纸术的发明和推广与原料价格紧密相关,所以蕴含了经济原理,故答案选 B 项;材料没有体现文化发展,排除 A 项;纸的普及是在魏晋时期,材料是汉代,排除 C 项;造纸主要是废物利用,不会造成环境污染,排除 D 项。

7、【答案】C【解析】图片反映了魏晋时期北方嘉峪关地区从耕、种到耱的完整的耕种程序,这有利于精耕细作的农业模式的完善发展,故 C 项正确;图片没有反映“女织”的信息,排除 A 项;图片不能说明集体生产,一些大家族的耕种或农民的互助耕种都可能出现在图片中,排除 B 项;中国古代犁耕技术成熟的标志是唐代曲辕犁的出现,排除 D 项。

8、【答案】C【解析】材料变化反映了品评人物标准从注重儒学经义到注重个人品质,体现了个人价值意识的觉醒,故选 C 项;A、B 两项不符合史实,排除;D 项与材料变化无关,排除。

9、【答案】B【解析】材料反映了北方货币难以推行,出现以物易物,南方货币流通较为广泛,这一现象主要是受到政局影响,北方战乱频繁,南方相对安定,所以经济秩序得以维持,故答案选 B 项;孝文帝改革是有利于北方经济恢复和发展的,故 A 项错误,排除;魏晋时期经济重心依然在北方,故 C 错误,排除;北魏时期,北方是统一的,故 D 错误,排除。

10、【答案】C【解析】材料中同罪异罚的规定主要表现为对人伦关系的维护,所以是受到儒家思想的影响,故 C 项正确;律法规定并不是针对世家大族的,故 A 错误,排除;传统人伦关系也是

维护社会秩序的重要手段,故排除 B 项;D 项与题干无关,排除。

11、【答案】B【解析】材料反映了南方逐渐成为文化中心,这与南方经济发展有关,故选 B 项;文化中心南移是题干的表现不是原因,所以排除 A 项;北宋政治中心在北方,排除 C 选除;北宋时期北方不存在分裂割据,排除 D 项。

12、【答案】A【解析】材料中各种非理性的政治因素得到抑制,主要源于北宋建立之初制度建设上的种种预防措施,故选 A 项;外戚、宦官等势力的专权往往是借助皇权的力量而实现的,所以排除 B 项;C 选项包含在 A 选项之中,排除;理学的发展不是主要因素,排除 D 项。

13、【答案】D【解析】根据材料图表可知,宋太宗至宋神宗赋税总额不断增加,但是农业税不断减少,商业税不断增加,故选 D 项;城市经济职能无法体现,排除 A 项;农业税萎缩不代表农业经济衰退,排除 B 项;土地兼并严重与农业税减少无关,排除 C 项。

14、【答案】D【解析】周代政治中心在陕西,唐宋政治中心向河南转移,金元以来政治中心在北京,材料口语的变化与政治中心变迁紧密相连,故选 D 项;A、C 两项不能反映材料主旨,所以排除;材料中语言的变迁一直在北方,排除 B 项。

15、【答案】B【解析】材料现象反映了蒙古贵族接受汉族文明比较缓慢,所以会迟滞元朝的汉化进程,答案选 B 项;中国的主流意识形态还是儒家思想,排除 A 项;汉化进程缓慢不代表没有汉化,排除 C 项;汉化的迟滞造成元朝统治的早衰,统治比较短暂,排除 D 项。

16、答案:

变化:疆域:从局限于黄河长江流域扩展到囊括周边四夷之地的辽阔疆域 经济:从农耕经济区扩展到包含农耕、游牧两大经济区的经济共同体文化:从儒家礼乐文明扩展到包含少数民族文化的多元文化体系

民族:从单一汉族共同体扩展到包含少数民族的多民族共同体观念:从华夷之辩到多民族认同感不断增强

整体:“中国”从区分汉族与少数民族的民族标识变成了多民族共有的政治符号,成为统一多民族国家代名词。(任意三个方面得 9 分)

启示:中国的内涵在历史的演变中不断丰富和发展;中国的历史是一部统一多民族国家的发展史;各民族都为祖国发展和统一多民族国家形成做出了重要贡献(任意两个点得 6 分)

【解析】变化:主要是通过地图概括疆域的变化,通过材料“大体上就是指长城以南的黄河流域和长江、珠江流域”、““礼乐”、服“衣冠””、“从事种植农业的汉族”、“辽人自称炎黄子孙,并不否认宋人也是炎黄子孙”等方面概括经济、文化、民族、观念等角度的变化。

启示:通过历史上中国的演变和今天的民族国家观得出。

17、答案:(1)史实:商王太甲曾被大臣伊尹放逐桐地。(2 分)

不同:《史记》认为太甲改过自新,伊尹复归政于太甲。《竹书纪年》认为是伊尹篡位夺权,放逐太甲,太甲杀伊尹,重新夺回政权。(4 分)

遗址所在地

石器

蚌器

骨器

铜器

长安张家坡

93

173

82

0

长安客省庄

69

21

61

0

扶风云塘

18

8

7

0

磁县下潘汪

44

117

4

0

小计

224

319

154

0

时间

赋税总额

农业税

商业税

宋太宗至道三年

(公元997年)

约3559万贯

2321万贯

1238万贯

宋真宗天禧五年

(公元1021年)

约5698万贯

2762万贯

2936万贯

宋神宗熙宁十年

(公元1077年)

约7070万贯

2162万贯

4911万贯

原因:《史记》是汉代司马迁所作,当时儒家思想逐渐确立官方正统地位,其记载迎合了儒家明君贤臣的政治理念。《竹书纪年》是战国时期作品,当时礼崩乐坏,诸侯争霸,其关于“篡位”、“夺权”的记载受当时政治环境影响。(4 分)

可以参考甲骨文(2 分)。《史记》和《竹书纪年》都是后世所著的文献史料,属于二手史料,甲骨文是商朝当时的相关记载,属于一手史料,可信度更高(4 分)。

【解析】(1)三则材料都提到伊尹放逐太甲于桐,所以认定为史实。

不同:通过材料“帝太甲居桐宫三年,悔过自责,反善。于是伊尹乃迎帝太甲而授之政”、“伊尹放太甲于桐而自立也。太甲潜出自桐,杀伊尹。”可以得出。

原因:结合史料所处的时代背景进行推理。

“太甲放逐”是商朝的事件,甲骨文是商朝的文字记载,属于一手史料,可信度比较高。

18、答案:“孔子成圣”是在特定历史条件下的产物。孔子自身拥有中华传统美德,推动儒学发展;其思想主张迎合了民众对于国家统一、生活安定等精神需求,符合社会需求;统治者利用孔子作为巩固统治的工具,为儒家思想长期居于正统地位创造了条件。(12分)

【解析】孔子脱凡入圣是伴随着时代发展,由多重因素综合影响形成的历史现象,立足于唯物史观的角度,体现社会存在决定社会意识,时势造英雄等历史分析原则,学生可以尝试从孔子自身的素养和贡献、民众的社会诉求以及不同时代统治者的统治需要等角度展开评论。

19、答案:

信息1:大运河的中心由洛阳到大都;理由:政治中心转移

信息2:从走向来看,元代的大运河截弯取直,不再经过中原地区,而是取道山东直入大都;理由:政治中心转移;节省运输成本、提高运输效率的需求;

信息3:运河航运与海运相结合。(任意两项得6分)

理由:南方经济发展,南粮北调的需求;海上交通发达。

(任意一组变化和理由得6分,共12分)

【解析】提取有关隋元间大运河变迁的信息,即比较图2“元朝的漕运与海运”与图1“隋朝大运河”的不同之处,可以从大运河的中心、走向入手;从中心来看,隋代以洛阳为中心,而元代以大都为中心;从走向来看,元代的大运河截弯取直,一路东移,不再经过中原地区,而是取道山东直入大都;除此之外,元朝新增从刘家港到直沽的长途海运。理由说明,一一对应说明变迁的原因;大运河中心的转移是因为政治中心的转移;走向的转移是因为节省运输成本、提高运输效率的需求;南方经济发展,南粮北调的需求;新增从刘家港到直沽的长途海运是因为海上交通发达,运河漕运的弊端(天旱水浅,河道淤塞不通)。

相关试卷

这是一份2021-2022学年四川省乐山市十校高二上学期期中考试历史试题 解析版,共25页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

这是一份2022-2023学年湖南省多校高一上学期期中考试历史试题 (解析版),共11页。试卷主要包含了本试卷主要考试内容, 图1、图2两幅图片, 贞观十六年, 下图可用来研究,唐代等内容,欢迎下载使用。

这是一份2022-2023学年浙江省杭州四校高一上学期12月联考历史试题 解析版,共17页。试卷主要包含了 《等内容,欢迎下载使用。