2022届高考地理湘教版一轮总复习 第九章 人类与地理环境的协调发展 课件

展开

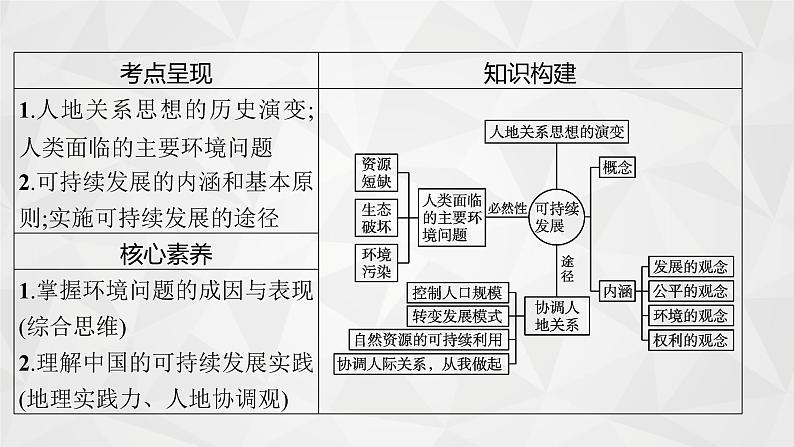

这是一份2022届高考地理湘教版一轮总复习 第九章 人类与地理环境的协调发展 课件,共60页。PPT课件主要包含了内容索引,素养导读体系构建,关键能力整合突破,核心素养专项提升,必备知识自主诊断,人类活动,自然原因,自净能力,环境污染,生态破坏等内容,欢迎下载使用。

必备知识 自主诊断

一、环境问题的概念与类型1.环境问题的概念和成因(1)概念:环境问题是指由于 或 使环境条件发生了变化,并对人类及其他生物的生存和发展造成影响和破坏的问题。 (2)成因:人类生产和生活过程中排放的废弃物和有害物质超过了环境的 ,造成 和生态破坏;人类对资源的需求加大,造成资源的匮乏。

2.环境问题的分类按环境问题的性质可分以下四种:(1) 问题:大气污染、水体污染、土壤污染、生物污染等。 (2)由环境污染演化而来的问题: 、全球变暖、臭氧层破坏等。 (3) 问题:水土流失、森林砍伐、土地荒漠化、生物多样性减少等。 (4)自然资源衰竭问题: 等资源的减少和破坏。

二、人类面临的主要环境问题1.部分资源趋于 ,人均资源拥有量减少。 2. ,生物多样性受损。 3.环境污染,人类生存环境质量下降。

三、人地关系思想的历史演变 (原始社会)—— (农业社会)—— (工业社会前期)—— (现代社会)。

四、可持续发展的基本内涵1.背景: 、 和环境污染等问题,使人们更加深刻地认识到,地球提供自然资源的能力和环境的自净能力都是有限的。 2.概念:既满足 的需要,又不对 满足其自身需求的能力构成危害的发展。 3.核心思想:健康的经济发展应建立在生态可持续能力、社会公正和人民积极参与自身发展的基础上。

4.目标:既要使人类的各种需要得到满足,个人得到充分发展,又要保护 和 ,不对后代人的生存和发展构成威胁。 5.基本内涵:发展的观念、 的观念、 的观念、权利的观念。

五、协调人地关系的主要途径1.控制人口规模(1)积极影响: 是协调人地关系的根本措施。 (2)紧迫任务:控制人口增长,尤其是把各个地区的人口控制在合理的范围之内,减轻人口对 的压力,协调人口、资源、环境与发展的关系。

2.转变发展模式(1)传统经济发展模式的特征传统经济发展模式特征:以扩大生产规模、增加产品产量和提高消费水平为目的,以牺牲资源、环境为代价,具有“ ”的特征,使人类陷入严重的资源、环境危机。 (2)可持续经济发展模式的特征可持续经济发展模式特征:强调环境承载能力和土地、水、森林、矿藏等自然资源的永续利用,改变传统的以“高投入、高消耗、高污染”为特征的发展模式,以 ,减少经济活动所造成的环境压力和资源耗竭,具有“ ”的特征。

高投入、高能耗、高污染

实现清洁生产和文明消费

低投入、低能耗、低污染、高产出

3.自然资源的可持续利用

4.协调人地关系,从我做起(1)协调人地关系:社会经济发展与自然资源、生态环境之间的关系,眼前利益与 利益的关系;发达国家与 国家之间的关系;当代人与后代人之间的关系。 (2)个人参与:维护生态平衡,珍惜自然资源,保护好 。

考向一 环境问题的成因与表现

1.环境问题的地域差异各地区由于经济结构、产业结构和政策的不同,所面临的环境问题不同。(1)城市和乡村环境问题的差异

(2)发达国家和发展中国家环境问题的差异

2.主要环境问题的表现与成因

方法归纳 环境问题治理措施的分析思路环境问题的防治对策应针对具体的环境问题分析,问题不同,解决措施不同。①环境污染问题:根本措施在于减少污染物排放(可通过提高利用率、净化处理后排放、使用环保原料和燃料等达到目的),同时加强绿化,以增强环境自净能力;对于全球性问题还需加强国际合作。②生态破坏问题:根本在于恢复生态,因此首先要改变和停止不合理的人类活动,其次通过恢复植被、水域等增强环境的平衡调节能力。③资源短缺问题:要从“开源”(替代资源的开发、加强储量勘探等)和“节流”(提高利用率、减少浪费、加大资源循环利用等)两方面入手。

【典例】 (2016全国Ⅱ卷,37)阅读图文材料,完成下列各题。陕西南部的秦岭地区是我国大熊猫分布的重点区域。该地区曾经是重要的林木采伐区,20世纪70年代开始先后有多家森工企业在该区内进行采伐作业,1998年后全面停止采伐天然林。下图示意1976年、1987年和2000年该地区大熊猫栖息地范围的变化。

(1)描述该地区大熊猫栖息地范围的变化。(2)分析导致该地区大熊猫栖息地范围变化的人为原因。(3)说明协调道路建设与野生动物栖息地保护的主要途径。【素养解读】本题以陕西南部秦岭地区大熊猫栖息地范围变化为背景,考查对人类活动与地理环境演变关系的理解,考查从图文资料中获取有效信息的能力以及解决问题的能力,也考查了综合思维、人地协调观等学科核心素养。

【思路导引】1.材料信息:“20世纪70年代开始先后有多家森工企业在该区内进行采伐作业”→森林面积缩小→栖息地 ;“1998年后全面停止采伐天然林”→植被得到恢复→栖息地得以恢复与扩展。 2.图示信息:

解析 第(1)题,抓住图中所示不同年份分布范围的图例信息,主要从面积大小和变化方向两方面分析解答。第(2)题,材料中提供的人类活动对森林面积的影响和图示中交通工程的建设是分析该题的关键。第(3)题,理解交通工程建设对野生动物栖息环境的破坏和迁徙路线的阻断是本题的关键,要从减轻生态环境破坏、合理规划建设线路、保护野生动物迁徙路线、设置野生动物穿越通道等方面思考。

答案 (1)20世纪70年代(1976年),栖息地连成一片;到80年代后期(1987年)面积退缩,碎片化严重;90年代至21世纪初(2000年),栖息地面积碎片化趋势减弱,分布范围有向北、向西扩展的趋势。(2)大规模采伐森林(对植被破坏大),导致栖息地缩小;修建道路(国道、省道以及林区采伐道路),导致栖息地碎片化;人类干扰活动大幅度减少(全面停止采伐天然林,108国道、秦岭隧道通车等),植被得到了较快恢复,促进大熊猫栖息地恢复与扩展。(3)合理规划,道路选线尽量避开野生动物栖息地;在经过野生动物栖息地时,建设野生动物穿越道路的生态廊道;修建道路时尽量减少对周边植被的破坏,保护道路施工遭破坏的植被。

角度1 生态破坏1.(2020福建高三三模)西溪湿地,是集城市湿地、农耕湿地、文化湿地于一体的国家湿地公园。历史上,西溪是和西湖、西泠并称杭州“三西”的名胜之地,和西湖的热闹烟火气不同,其格调是“冷、野、淡、雅”。20世纪90年代开始,由于城市扩张,大量房地产商在这里从事开发建设,以及当地农民自发形成的养猪业等,严重影响了西溪湿地的环境。在生态文明建设过程中,当地政府作出实施西溪湿地综合保护的决策。

从符合西溪湿地的格调考虑,推测西溪湿地开展综合保护可采取的相关措施。

答案 冷:外迁农居,退出房地产项目,贯通、扩大水域。控制部分湿地禁止游客进入,对游客日流量实行控制等。野:划分不同的功能区,根据不同的要求进行搬迁整治、封闭封育、控制养殖,以恢复原始沼泽、田园风光和鸟类物种,营造特有的水域、地貌、动植物和历史人文景观。淡:规范建筑,避免建筑色彩多而杂。雅:保护历史遗留、挖掘文化内涵等。

解析 材料指出西溪湿地的格调是“冷、野、淡、雅”,所以可以推测西溪湿地开展综合保护可采取的相关措施也是围绕这四点展开的。冷,是冷清,安静,因此应减少人类活动对该地的影响,所以要迁出农居;“由于城市扩张,大量房地产商在这里从事开发建设”,房地产项目也要从这里退出,以贯通、扩大水域面积;控制游客人数和湿地开放区域,减少人类活动对生态的破坏。野,是野外,田野,“当地农民自发形成的养猪业等,严重影响了西溪湿地的环境”,因此应根据不同的要求对其进行治理,以恢复原始生态环境。淡,是清淡,不杂乱,因此应规范建筑,避免色彩多而杂。雅,是优雅,有文化,因此应保护历史遗留、挖掘文化内涵。

角度2 环境污染2.(2020湖南长沙一中高三二模)托夫达尔河位于挪威南部,源头高地海拔超过1 000米,向南流入托普达尔斯峡湾。流域上游区域以高山、荒地以及泥炭沼泽为主,下游大部分地区被针叶林覆盖。流域内几乎没有农业、工业和居民。研究表明,随着副极地地区气候的暖湿化,托普达尔斯峡湾氮元素含量将持续增加,可能出现水体富营养化。下图为托夫达尔河流域示意图。

推测该流域水体目前氮的主要来源,并分析气候暖湿化将导致峡湾水体富营养化的原因。

答案 主要来源:微生物对林区枯枝落叶的分解;(污染物长距离传输,)大气沉降。原因:气候暖湿化使生物量增加,生物残骸输入增多;气温升高使微生物更活跃,分解出更多的含氮物质;降水增多,融雪量增加,径流量加大,对河岸和地表冲刷加剧,更多陆源氮素经地表径流注入峡湾;蒸发加剧,泥炭沼泽退化,泥炭暴露在空气中,氮素经风吹雨淋进入水体。

解析 读材料可推知该流域水体目前氮的主要来源为植物和大气沉降。据材料“流域上游区域以高山、荒地以及泥炭沼泽为主,下游大部分地区被针叶林覆盖”可知,下游地区森林茂密,枯枝落叶较多,枯枝落叶被微生物分解出含氮物质;盛行西风为西南风,将西欧地区的污染物输送到该地沉降。气候暖湿化将导致峡湾水体富营养化的原因,可以从生物量、微生物活跃程度、径流和泥炭沼泽退化等方面分析。生物量:气候暖湿,生物生长更加旺盛,生物量增加,生物残骸输入增多。微生物活跃程度:气候暖湿,微生物更加活跃,分解出更多的含氮物质。径流:气候暖湿,降水增多,融雪量增加,径流量加大,对河岸和地表冲刷加剧,更多陆源氮素经地表径流注入峡湾,从而带来更多的含氮物质。泥炭沼泽退化:气温升高,蒸发加剧,泥炭沼泽退化,泥炭暴露在空气中,氮素经风力侵蚀、流水搬运等作用进入水体等。以上原因使峡湾水体含氮量增加,导致水体富营养化。

考向二 中国的可持续发展实践

1.我国走可持续发展道路的必然性

2.实施可持续发展的途径——循环经济

3.循环经济与低碳经济

【典例】 (2018江苏卷,11~12)下图为我国某区域2002—2015年工业废水排放量与人均GDP变化图。读图,完成下列各题。

(1)2002—2015年期间,该区域( )A.控制工业废水排放阻碍了经济的增长B.人均GDP与工业废水排放量同步增长C.人均GDP持续增长,工业废水排放量先增加后减少D.人均GDP增长是以工业废水排放量的增加为代价的(2)该区域工业废水排放量在2005年发生转折,最可能的原因是( )A.经济增长放缓B.人口规模减小C.环保政策变化D.工业生产萎缩

【素养解读】本组题以我国某区域2002—2015年工业废水排放量与人均GDP变化图为背景,考查地图信息获取能力的同时,凸显我国可持续发展的显著成效,体现了对人地协调观等学科核心素养的考查。

[尝试解答](1) (2)

(2020湖南长沙雅礼中学高三一模)浙江省安吉县组建农民专业合作社,发挥特色优势,引领农民致富,成为当前安吉县农村经济发展的一大亮点。作为经济实体,农民专业合作社有效地把各种生产要素整合起来,实现统一生产,统一加工,统一销售价格,加上工商部门指导实施的统一品牌战略,形成“四个统一”,切实提高了农户抵御市场风险的能力,促进了农民增收。据此完成1~2题。

1.目前,在我国有成熟的农民专业合作社的农村,与非入社农户相比,入社农户的生产发展优势可能有( )①自然条件 ②市场竞争力 ③国家政策 ④农业科技A.①②B.②④C.③④D.①③2.近年来,我国农民合作社的快速发展对我国农村发展产生深刻影响。下列有关叙述正确的是( )①可以缓解以老人、孩子、妇女为主要常住人口的“留守村”劳动力不足问题 ②促使大量农村人口转移到城市,加重我国就业压力 ③可以增加农民收入,促使现代农业发展和乡村振兴 ④土地集中连片,规模经营,不利于保护农村耕地和农村环境A.①③B.③④C.①②D.②④

答案 1. B 2. A 解析 第1题,据材料可知,农民专业合作社给农户提供农产品的生产、加工、销售以及与农业生产经营有关的服务,与非入社农户相比,入社农户的生产发展具有较强的市场竞争力,农业科技水平较高,②④正确。自然条件是一个地区的自然地理环境状况,与是否入社无关,①错误。国家政策对入社和非入社农户是一样的,③错误。B项正确。第2题,农民合作社实行统一生产,生产效率高,能缓解劳动力不足的问题,同时合作社引领农民致富,吸引部分劳动力向农村回流,缓解以老人、孩子、妇女为主要常住人口的“留守村”劳动力不足问题,①正确,②错误。农民合作社的发展可以增加农民收入,促使现代农业发展和乡村振兴,③正确。土地集中连片,规模经营,集中管理,有利于保护农村耕地和农村环境,④错误。A项正确。

图形突破循环经济关联示意图的判读

循环经济关联图通常是运用文字框图、箭头和线条等连接有关的地理事物,表示农业和工业等生产活动中相互联系的结构特征或演变规律的组合图形,可以体现地理事物的形成机理、内部结构、因果关系、发展趋势等。常见的图形主要有生态农业关联图、清洁生产关联图等。

图2 生态农业循环示意图

读图技巧 循环经济关联图的判读循环经济关联图的判读一定要注意图中信息之间的直接或间接关联、两图之间的关联、图中已知信息与未显示信息之间的隐性关联等。判读时通常有以下两种方法:1.顺藤摸瓜法(1)分析题目所给的条件和框图,把握关联图示意的地理事物主体是什么;(2)回想这类地理事物的形成或演变过程,注意找出突破口;(3)观察图中的箭头指向和已知框中提供的有效信息,厘清逻辑关系;(4)将首先确定的地理事物填入框中,以增添更多的有效信息,加速问题的解决;(5)将已初步完成的关联图按箭头连接,重新理顺一遍,以弥补可能出现的漏洞,确保答案的准确性。

2.代入尝试法有些表示地理事物相互关系的选择题,可以使用直接代入法尝试求解。宜采用先易后难的方法,先把最直接、最容易的完成,剩余的越少就越容易填,在确定完填空内容后要进行验证,以确保判断的准确性。

【典例】 全球气候变暖导致冰川融化和海平面上升。为减缓全球气候变暖,发展低碳经济是人类社会的必然选择。结合材料,完成下题。循环经济是低碳经济的重要形式之一。循环经济旨在通过生产过程中对物质资源的循环高效利用,实现无害、减量排放。天津市采用了许多循环经济的模式。

在下列经济活动中,不属于循环经济的是( )

【素养解读】本题以环境问题为切入点,考查循环经济。通过多角度分析循环经济,考查学生的综合思维。【思路导引】循环经济的两大特征是废弃物得到充分利用,减少对环境的污染;产生经济效益。

解析 A、C、D三项分别是人类生活废弃物的高效利用或无害化生产,只有B项是共享单车的使用方式,是绿色出行方式,没有体现出废弃物的循环利用,不属于循环经济,B项正确。答案 B

下图为我国某平原生态农业种养结合模式图。读图,完成1~2题。

1.该平原应是我国的( )A.杭嘉湖平原B.宁夏平原C.三江平原D.华北平原2.从环境效益考虑,该农业生产模式的最大好处是( )A.减少了水土流失发生的频率B.提高了水资源的利用率C.废弃物得到充分利用,减少了污染D.延长了产业链,增加了经济效益

相关课件

这是一份高考地理一轮考点复习课件 第24讲 人类与地理环境的协调发展 (含解析),共60页。PPT课件主要包含了原始平衡,开始不协调,自然资源,全面呈现不协调,废弃物,全球气候变暖,环境污染,生态破坏,循环经济,生态效益等内容,欢迎下载使用。

这是一份新高中地理高考新高考地理一轮复习 第24讲 人类与地理环境的协调发展课件PPT,共60页。PPT课件主要包含了原始平衡,开始不协调,自然资源,全面呈现不协调,废弃物,全球气候变暖,环境污染,生态破坏,循环经济,生态效益等内容,欢迎下载使用。

这是一份湘教版高考地理二轮复习9人类与地理环境的协调发展课件,共35页。PPT课件主要包含了-2-,-3-,-4-,-5-,-6-,-7-,-8-,-9-,-10-,考向一等内容,欢迎下载使用。