物理选修34 实验:用双缝干涉测量光的波长当堂达标检测题

展开这是一份物理选修34 实验:用双缝干涉测量光的波长当堂达标检测题,共3页。试卷主要包含了针对训练,知识拓展——托马斯·杨等内容,欢迎下载使用。

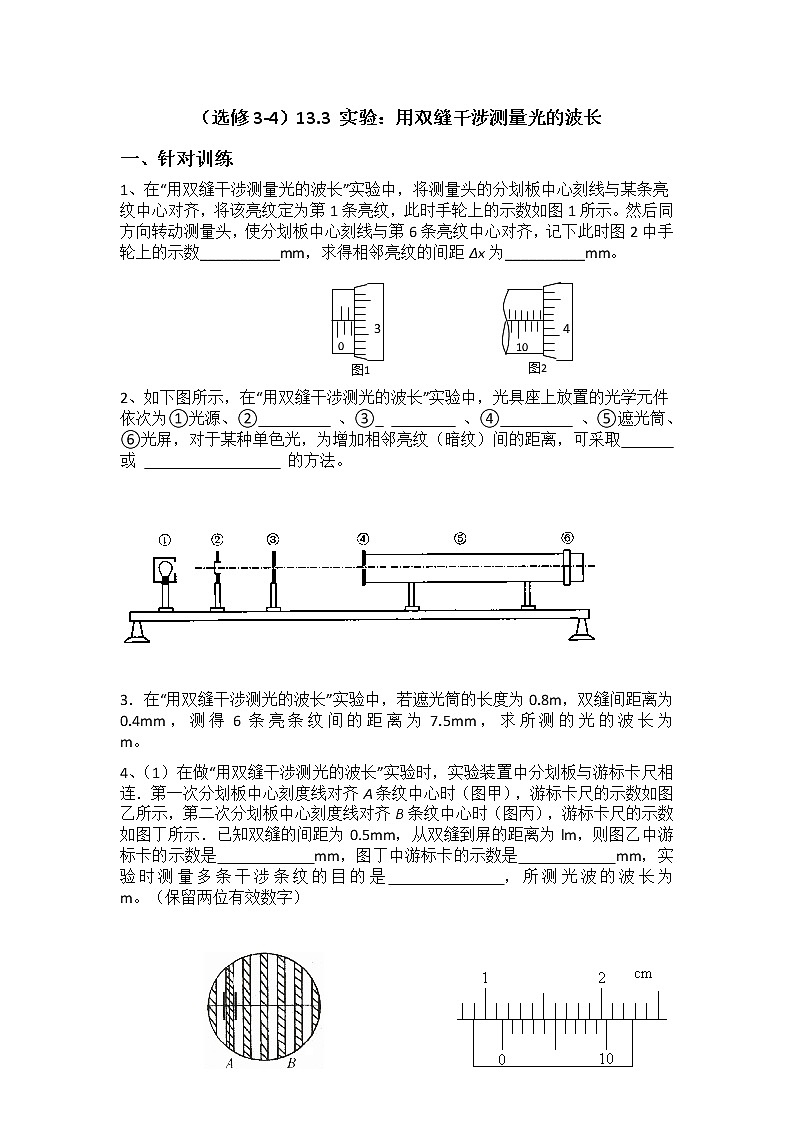

1、在“用双缝干涉测量光的波长”实验中,将测量头的分划板中心刻线与某条亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图1所示。然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,记下此时图2中手轮上的示数__________mm,求得相邻亮纹的间距Δx为__________mm。

图1

0

35

30

10

40

35

图2

2、如下图所示,在“用双缝干涉测光的波长”实验中,光具座上放置的光学元件依次为①光源、② 、③ 、④ 、⑤遮光筒、⑥光屏,对于某种单色光,为增加相邻亮纹(暗纹)间的距离,可采取 或 的方法。

3.在“用双缝干涉测光的波长”实验中,若遮光筒的长度为0.8m,双缝间距离为0.4mm,测得6条亮条纹间的距离为7.5mm,求所测的光的波长为 m。

4、(1)在做“用双缝干涉测光的波长”实验时,实验装置中分划板与游标卡尺相连.第一次分划板中心刻度线对齐A条纹中心时(图甲),游标卡尺的示数如图乙所示,第二次分划板中心刻度线对齐B条纹中心时(图丙),游标卡尺的示数如图丁所示.已知双缝的间距为0.5mm,从双缝到屏的距离为lm,则图乙中游标卡的示数是 mm,图丁中游标卡的示数是 mm,实验时测量多条干涉条纹的目的是 ,所测光波的波长为 m。(保留两位有效数字)

图甲 图乙

图丙 图丁

答案:

1、略

2、略

3.7.5×10-7

4、游标卡尺的读数分别为11.5mm和16.5 mm,AB之间的条纹数为4,条纹间距为5mm则由

可得

二、知识拓展——托马斯·杨

托马斯·杨(Thmas Yung,1773~1829)英国物理学家、医生、波动光学的奠基人。1773年6月13日生于英国萨默塞特郡的米尔弗顿。他出身于商人和教友会会员的家庭,自幼智力过人,有神童之称,2岁会阅读,4岁能背诵英国诗人的佳作和拉丁文诗,9岁掌握车工工艺,能自制一些物理仪器,9~14岁自学并掌握了牛顿的微分法,学会多种语言(法、意、波斯、阿拉伯等)。尽管父母送他进过不少学校,但他主要把自学作为获得科学知识的主要手段,曾先后在伦敦大学、爱丁堡大学和格丁根大学学习医学。由于他对生理光学和声学的强烈兴趣(对声学的爱好与他的音乐和乐器演奏才能密切有关,他能弹奏当时的各种乐器),后来转而研究物理学。1801~1803年任皇家研究院教授。1811年起在伦敦行医。1818年起兼任经度局秘书,领导《海事历书》的出版工作,同时他还担任英国皇家学会国际联络秘书,为大英百科全书撰写过四十多种科学家传记。他的一生曾研究过多种学科(物理、数学、医学、天文、地球物理、语言学、动物学、考古学、科学史等),并精通绘画和音乐。在科学史上堪称百科全书式的学者,但更以物理学家著称于世。1829年5月10日在英国伦敦逝世,终年56岁。

托马斯·杨是波动光学的奠基人之一。他对光、声振动的实验研究,使他确信二者的相似性和波动说的正确性。在关于光的本性的争论中,1800年正是微粒说占上风的时期,他发表了《关于光和声的实验与研究提纲》的论文,文中他公开向牛顿提出挑战:“尽管我仰慕牛顿的大名,但是我并不因此而认为他是万无一失的。我……遗憾地看到,他也会弄错,而他的权威有时甚至可能阻碍科学的进步”。他从水波和声波的实验出发,大胆提出:在一定条件下,重叠的波可以互相减弱,甚至抵消。从1801年起,他担任皇家学院的教授期间,完成了干涉现象的一系列杰出的研究工作。他做了著名的杨氏干涉实验,先用双孔后来又用双缝获得两束相干光,在屏上得到干涉花样。这一实验为波动光学的复兴做出了开创性的工作。由于它的重大意义,已作为物理学的经典实验之一流传于世。他还发现利用透明物质薄片同样可以观察到干涉现象,进而引导他对牛顿环进行研究,他用自己创建的干涉原理解释牛顿环的成因和薄膜的彩色,并第一个近似地测定了七种颜色的光的波长,从而完全确认了光的周期性,为光的波动理论找到了又一个强有力的证据。

1803年,托马斯·杨发表了《物理光学的实验和计算》一文,力图用他自己发现的干涉现象解释衍射现象,以便把干涉和衍射联系起来,文中还提出当光由光密媒质反射时,光的相位将改变半个波长即所谓半波损失。

1817年,他在得知阿拉果和菲涅耳共同进行偏振光干涉实验后,曾于同年1月12日给阿拉果的信上提出了光是横波的假设。

在生理光学方面,他做出了一系列的贡献。早在1793年(20岁时),他向皇家学会提交第一篇论文,题为《视力的观察》,第一次发现人的眼睛晶状体的聚光作用,提出人眼是靠调节眼球的晶状体的曲率,达到观察不同距离的物体的观点。这一观点是他经过了大量的实验分析得出的。它结束了长期来对人眼为什么能看到物体的原因的争论,并因此于1794年被选为皇家学会会长。他提出颜色的理论,即三原色原理,他认为一切色彩都可以从红、绿、蓝三种原色的不同比例混合而成,这一原理,已成为现代颜色理论的基础。

1807年,托马斯·杨出版了《自然哲学和机械技术讲义》2卷,在这本内容丰富的教材中,除了叙述他的双缝干涉实验。他还首先使用“能量”的概念代替“活力”,并第一个提出材料弹性模量的定义,引人一个表征弹性的量即杨氏摸量。

他是一个热爱知识和追求真理的学者,有顽强的自修能力和自信心,曾因辨识了一块埃及古石碑上的象形文字而对考古学作出贡献,就在他逝世前仍致力于编写埃及字典的工作。他以一生中没有虚度过一天而感到最大的满足。

相关试卷

这是一份高中物理人教版 (新课标)选修34 实验:用双缝干涉测量光的波长课后练习题,共4页。

这是一份人教版 (新课标)选修34 实验:用双缝干涉测量光的波长课时作业,共5页。

这是一份物理人教版 (新课标)4 实验:用双缝干涉测量光的波长习题,共2页。