2021学年1.行星的运动教案设计

展开

这是一份2021学年1.行星的运动教案设计,共11页。教案主要包含了教学目标,教学重点与难点,教学内容及其变化等内容,欢迎下载使用。

教学设计思想

本课内容是在曲线运动学习的基础上,在万有引力定律建立之前学习开普勒有关行星运动规律。学生在初中地理课的学习中已经有了关于行星运动的基本认识,在初中历史课的学习中已经初步了解了地心说与日心说。教材运用非常少的篇幅简单回顾了关于行星运动的两种学说之争,介绍了开普勒在对第谷观测数据的分析研究基础上发现了行星运动规律。(本课在以往教学中存在的问题:因为不是高考的重点和热点,一般不被老师们重视)。

作为高中物理教学一线上的物理教师,深深体会到物理学家的思想、精神被“内化”在物理学科知识内容中,物理学被深深地打上了人类文明的烙印,这往往使物理学不仅具有科学精神、科学素质教育价值,也具有人文教育、人文精神培养的功能。根据高中生的特点,在物理教学中探索适合高中生发展的科学素质培养的人文模式是我多年主持的研究课题,在这方面做了较系统的研究,本课虽然不是教材及考试的重点内容,但是,从对学生进行科学精神与人文精神教育及科学方法教育的角度看是难得的值得进一步开发的好教材,特别是可以充分利用人文资源进行科学教育。

根据本课的特点——行星运动规律,采取以启发式讲授为主的教学方式,借助于多媒体手段展示行星运动模式。

一、教学目标

(一)知识与技能:

1. 能简要说出“地心说”和“日心说”两种不同观点,了解其发展过程。

2. 知道并且初步理解开普勒对行星运动的描述——开普勒三定律。

(二)过程与方法:

1.通过利用细绳和笔作椭圆图,使学生认识椭圆的基本特征,为理解开普勒第一定律作准备。

2.通过有关地心说和日心说天体运动动画模拟,使天体运动模型在学生头脑中直观化,体会建立物理模型研究天体运动规律的科学方法(例如,在有限观测的基础上,建立完整的天体运动模型),以及科学发现的一种分析方法。

3.引导学生将椭圆运动近似看作圆周运动处理问题,使学生领悟物理学合理近似,建立简化模型的科学方法。

4.了解从开普勒时代开始,数学公示就成为表达物理定律的基本方式。

(三)情感、态度、价值观:

从地心说与日心说之争及开普勒对行星运动规律孜孜不倦的探索历程中,理解科学发现、发展的过程和规律;感悟自然界的统一、和谐美;感悟人类对自然的热爱;感悟科学家追求和宣传科学真理所表现出的坚定信念和献身精神;提升自身认知品味,激发学习热情、探索激情。

二、教学重点与难点:

教学重点:知道并且初步理解开普勒行星运动定律;体会物理模型方法及科学规律发现、发展的科学方法。

教学难点:体会发现开普勒行星运动定律的科学思想方法。

三、教学内容及其变化

旧人教实验版教材(第六章 第一节):

直接给出地心说和日心说,由于教会的原因,地心说长期统治。而后由于观测与“模型”的矛盾,日心说战胜了地心说;

两学说均将天体运动神圣化——圆周;

开普勒对第谷观测数据的研究——建立的三定律——直接给出;

意义展开:为行星运动问题提供了依据;澄清了天地运动神秘、模糊的认识;推动了天体动力学的研究。

呈现方式:——文字表述

新人教版实验教科书(第七章 第一节):

在原来描述的加了有关图片——强化了形象直观及感染效果;

做一做——作椭圆——强化了体验;

合理近似——椭圆简化为圆周——体现科学方法教育意义;

阅读:科学足迹——人类对行星运动规律的认识——提供发展性平台。

为什么作(第七章)?

初中:在初三的最后学习有关力、功和能、简单机械知识。

在原来的基础上,在第二模块开始学习功和能知识及方法,使学生比较早地认识在物理学中,引入一个新的概念,可以使人们对客观世界有新的认识,并开辟一条解决问题的新途径。

曲线运动毕竟是比较难的课题,在力法和能法均有所认识的基础上研究曲线运动,将知识在较高的层次上应用,进一步深化力学方法——矢量的合成与分解方法;力与运动问题的研究方法及功能关系方法的把握及综合能力的培养。

新教科版实验教科书:

模块II 第三章 第一节(在抛体运动、圆周运动之后,逻辑上属于力方法系列)

情景引入:

1.太阳升落,斗转星移——行星的运动规律的探讨;

2.观察与思考:“卧看牵牛织女星”——在地球上观察星球的运动及形态——引出星球的相对运动及关系问题。

直接切入课题,起点实际,比较低。

3.下接地心说与日心说的简单介绍。

4.开普勒对第谷观测数据的研究——建立三定律——直接给出。

5.意义展开。

与旧教材比较,起点直观、情景化强,促进学生的参与,课题设计上给学生的“重视和强化”体验肯定高于旧教材。但是起点、要求低于人教版新教材。适合与基础性教学要求及新课程课时要求。

教学过程与教学资源设计

教学方法:以启发式讲授为主

教学用具及设备:利用多媒体课呈现行星运动情景;教师准备细绳、学生每人准备一短绳(10cm左右)——动手画圆及椭圆。

教学过程及设计意图:

从圆与地球出发,教师提出话题:你认为在所有的曲线中,最优美、最和谐的曲线是什么?

师生共识:圆。

教师演示学生观察:用一条细绳,两边对折,将端点固定在黑板上,以绳长的一半作半径,用粉笔将线拉直,在黑板上画圆。

并且边演示边说明:此圆绕某一直径转3600是一个球,就是我们的家——地球。

教师提出问题:如果将绳两端点分开,分别固定,依照相同的方法会画出什么图形?

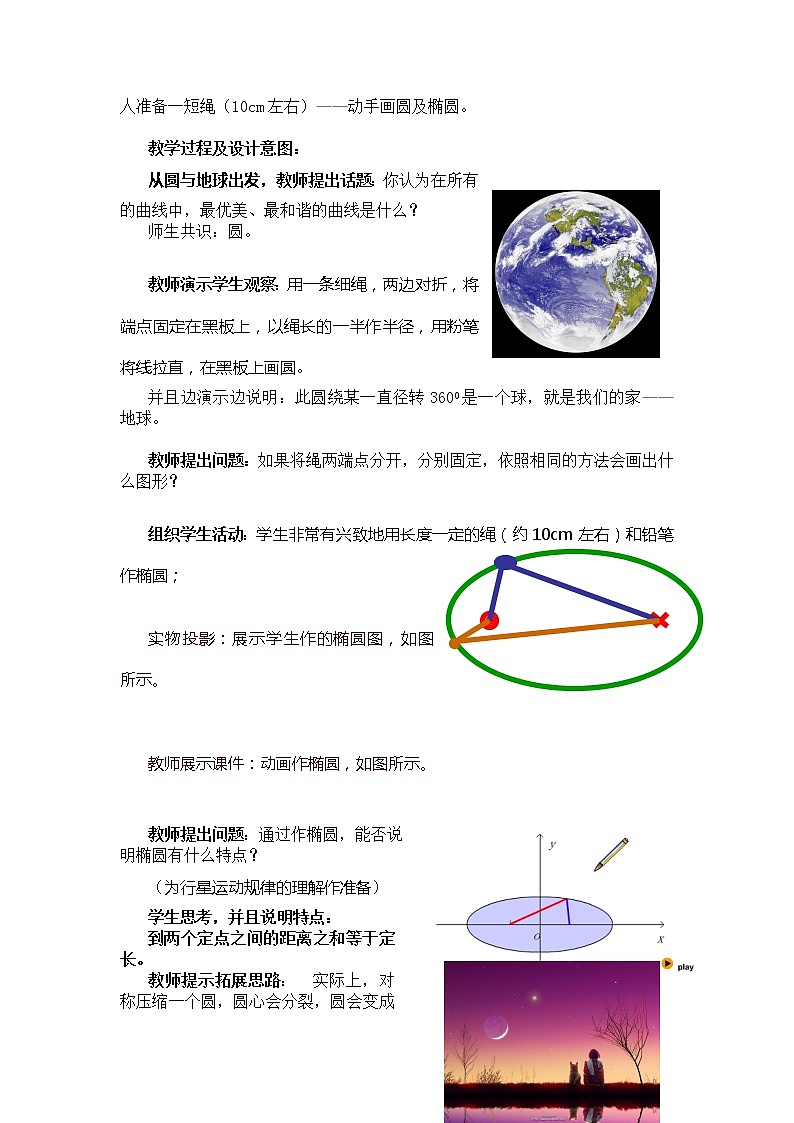

组织学生活动:学生非常有兴致地用长度一定的绳(约10cm左右)和铅笔作椭圆;

实物投影:展示学生作的椭圆图,如图所示。

教师展示课件:动画作椭圆,如图所示。

教师提出问题:通过作椭圆,能否说明椭圆有什么特点?

(为行星运动规律的理解作准备)

学生思考,并且说明特点:

到两个定点之间的距离之和等于定长。

教师提示拓展思路: 实际上,对称压缩一个圆,圆心会分裂,圆会变成为椭圆。

椭圆的两个定点叫做椭圆的焦点。

以上为行星轨迹的认识作准备。

教师问题:自然界是否有这样的曲线?

学生:有操场的跑道,有联想地理知识——行星轨迹.

引入新课:

第一节 行星的运动

教师引导:自古以来,人们仰望星空(有诗云“卧看牵牛织女星”),太空壮丽璀璨的现象就吸引了人们的注意,智慧的头脑开始探索日月星辰、行星运动的奥秘。

人们对大自然以及地球以外太空的信息来自于眼睛,出于对大自然、对天体运动的好奇,人们崇拜眼睛、视觉,这种视觉崇拜被寄托在图腾上。人们多么渴望能够看得更远,看得更多。

也许人们认为鸟可以飞得更高,离太空更近,可以看得更多,所以人们崇拜鸟,依然是视觉崇拜。如图所示,三星堆出土文物。

人们寄希望于眼睛可以延伸——

三星堆出土文物竖眼——纵目。

伽利略制造了第一台望远镜,实现了这种理想。

学生非常关注、兴趣盎然。

教师引入课题:

一个古老命题——宇宙是从哪里来的?地球什么样?地球在宇宙中处于什么地位?

学生热烈发表常识性见解,教师从中引导历史回顾:

中国远古时候有“盘古开天地”的说法;

西方有“上帝创造世界”的说法。

教师发表看法:这些是人类关于我们宇宙的一些看法,是人类早期的宇宙观。

中国宇宙说法的出现应该是在两千年前的战国时代,有位学着说“上下四方曰宇,往古来今曰宙”1——空间和时间概念。

东汉时代,伟大的科学家张衡进一步把“宇”和“宙”联系到一起,“过此而往者,未知或知也。未知或知者,宇宙之谓也”。“宇之表无极,宙之端无穷”2——时间和空间是无限的思想——有名的哲学命题。

教师提出问题:现在你已经知道了地球什么样,历史上曾经有“天圆地方”——“苍天如圆盖,大地如棋局(三国演艺)”,为什么会有这样的认识?

教师引导思考:凭感觉,古代生产力低下,人类活动的范围非常有限。

引导:古代,人们从农牧业生产和航海的实际需要出发,开始了对天体运动的观察和研究。

另一个古老命题——行星是怎样运动的?

关于行星的运动,主要有那些代表人物做了系统研究?提出过什么理论或模型?

学生做常识性回答,教师在学生回答的基础上指导阅读,做总结、说明,历史回顾。

行星的运动

在古代(公元前4世纪)以希腊亚里士多德为代表,认为地球是宇宙的中心,其它天体则以地球为中心,在不停地作圆周运动。这种观点,就是“地心说”。

地心说---托勒玫

公元二世纪,天文学家托勒玫,把当时天文学知识总结成宇宙的地心体系,发展完善了“地心说”,描绘了一个复杂的天体运动图象。

课件:动画托勒玫地心说模型

教师讲解:地心说符合当时的观测结果,在航海上具有一定价值。

地学说符合教会上帝是在地球上,也就是在宇宙中心创造世界的观念,被教会引入教义,成为天经地义、不容置疑的真理。地学说一直持续了一千多年。

随着天文观测不断进步,“地心说”暴露出许多问题,不得不修改其模型,这使得地心说模型变得非常复杂——曾经多达80个本论,人们自然怀疑是否正确了。

科学此时走到了“十字路口”,是继续修改原来的理论模型,还是舍弃,推翻旧模型,建立新理论?

学生提出日心说。

日心说---哥白尼

波兰天文学家哥白尼经过近四十年的观测和计算,于1543年在《天体运行论》里正式提出“日心说”。认为,太阳不动,处于宇宙的中心,地球和其它行星绕太阳在圆形轨道上公转。

课件: 行星绕太阳公转图景

“日心说”对天体的描述大为简化,同时打破了过去认为其它天体和地球截然有别的界限,是一项真正的科学革命。

教师提出问题:伽利略用望远镜发现了金星,在望远镜里看金星不是一个圆面,而像月亮会出现圆缺现象,这说明什么?

引导:

第一:金星自己不发光,第二:金星在围绕太阳运动。

日心说和宗教的主张是相反的,为宣传和捍卫这个学说,意大利学者布鲁诺被宗教裁判活活烧死,伽利略也受到残酷的迫害。

二、开普勒(天体运行的立法者)行星运动定律

十七世纪,德国开普勒在“日心说”的基础上,研究行星运动规律。

开普勒的兴趣和注意力更多地放在改进和完善哥白尼的日心说。

教师提出问题,引起思考与探究:人们研究行星的运动会关注什么问题?

学生发表意见:作为曲线运动,会关注轨道什么样?运动速度如何?对周期性的运动会关注周期与轨道参量之间有什么关系?

教师引导:

开普勒整理了他的老师,丹麦人第谷20多年观测行星运动的数据,在探讨行星轨道性质问题时,弟谷的观测数据与哥白尼体系和日心说不符合。

最初研究火星轨道,发现火星的轨道不是正圆周,尝试用别的曲线表示火星的轨道形状。他当时算出火星的偏心率为0.093,是当时所知的在太阳系内最大的,因此椭圆轨道最为明显。他的这条定律否定了行星轨道为圆形的理论。经过4年之久的研究计算,大胆地抛弃了统制人类2000年的“匀速圆周运动”轨道。

1.开普勒第一定律(椭圆轨道定律):所有行星分别在大小不同的椭圆轨道上围绕太阳运动,太阳在这些椭圆的一个焦点上

引导:研究发现火星的线速度不是均匀的,一天内它与太阳的连线扫过的面积相同。将此结论推广到其它行星,得到面积定律。

2.开普勒第二定律(面积定律):对任意行星来说,它与太阳的连线(称为径矢)在相同的时间内扫过相同的面积。

SAB=SCD = SEK

教师提出问题:行星在近地点和远地点运动速度大小怎么样?

学生思考,分析有关速度大小问题。

引导:研究行星的周期,必然发现不同轨道上,行星的周期不同,那么周期与轨道有关参量之间有什么共同的规律吗?希望找到适宜于所有行星的总体模式,把各个行星联系在一起。坚信存在着一个把整体行星完整地联系在一起的一个简单的法则。

3.第三定律:行星绕太阳运动轨道半长轴a的立方与运动周期的平方成正比。

所有行星的椭圆轨道半长轴的立方,与运行周期的平方之比相同。

教师激情讲解:经过九年的反复计算和假设,终于找到在大量观测数据后面隐匿的数据的和谐性,在数字的海洋里提炼出了联系各行星轨道与周期的关系规律。开普勒情不自禁地写到:认识到这一真理,这是超出我的最美好的期望。

教师提出拓展问题:第三定律是对太阳与行星系统的研究而得到规律,你认为是否可以推广到卫星与行星系统?若可以,是否有区别?

学生思考回答:可以,因为力作用与运动模式相同,有可能比值不同。

教师给与肯定,告诉同学们此问题将在后面学习过程中得到见证。

问题分析(问题拓展)(巩固深化认识,反馈对知识的理解和应用):

地球的公转轨道接近圆,但彗星的运动轨道则是一个非常扁的椭圆.天文学家哈雷曾经在1682年跟踪过一颗彗星,他算出这颗彗星轨道的半长轴约等于地球公转半径的18倍,并预言这颗彗星将每隔一定时间就会出现.哈雷的预言得到证实,该彗星被命名为哈雷慧星.哈雷慧星最近出现的时间是1986年,请你根据

开普勒行星运动第三定律估算它下次飞近地球是哪一年?

学生思考分析解答:依据开普勒定律,

得到

1986年之后,再过76年,大约在2062年,哈雷彗星将再次飞近地球。

(学生有非常高的解决问题的热情和兴致,基本可以顺利完成问题的处理)。

教师强化:有了科学规律就可以对有关问题做科学预测。

科学方法指导(首尾呼应回扣最初的圆):实际上,大多数行星的轨道与圆十分接近,太阳近似处在中心位置,如图所示。

作为近似模型,开普勒关于行星运动的三条定律如何表达?

课件 动画模拟

学生思考回答:

大多数行星绕太阳的轨道十分接近圆,太阳处在圆心;

对某一行星来说,它绕太阳做圆周运动的角速度(或线速度)不变,即行星做匀速圆周运动;

所有行星轨道半径的力方与它的公转周期的平方的比值都是相同的。若将行星的轨道运动近似看成圆,则有

问题拓展:知道吗,就在最近冥王星降级了,有谁关注了?知道为什么吗?(鼓励关心科学时事的同学发表见解,学生热烈响应,教师给与确切结论)。

一般认为,冥王星是离太阳最远而且是最小的行星,太阳系中有七颗卫星比冥王星大(月球, 木卫一, 木卫二, 木卫三, 木卫四, 土卫六 海卫一)。

在国际天文学联合会大会召开之后,经过投票表决,冥王星被降级为矮行星,至此太阳系只剩下八大行星,“九大行星”的说法已经成为历史。

行星定义:围绕太阳运转;自身有足够大的质量,自身引力足以克服其内部机构作用力而使天体呈圆球状;能够清除其轨道附近其他物体的天体。

知识总结:

教师请学生谈谈通过本节课的学习知道了什么,有什么感想?学生交流。

本节中心课题是理解日心说,理解并且记住开普勒关于行星运动的三条定律:椭圆轨道定律;面积定律;椭圆轨道半长轴与运行周期关系定律。

师生共同谈感想:日心说很长时间里一直不被接受,任何一个学说,如果没有观测事实,或者实验证据的支持,就不可能被接受。

由于地心说比较符合人们的日常经验,所以统治了人们很长时间.但是随着人们对天体运动的不断研究,日心说逐渐被越来越多的人所接受,真理最终战胜了谬误.二十年的观测,几千次的测量结果,被开普勒概况为简单的一组曲线和几条规则。

科学不能仅仅建筑在直接观察的基础上,科学研究必须经过艰苦卓绝的努力。科学发现讲究科学的方法。

开普勒弟一定律——椭圆可以运用数学轨迹方程表达出椭圆轨迹;开普勒第二定律也可以用数学公式表达,只是不能运用初等数学表达;从开普勒时代开始,数学公示就成为表达物理定律的基本方式。

教师引入下节课的问题留给学生思考:行星为什么会绕太阳运转呢?神秘的力量从哪里来?

下课了,师生意犹未尽。

留给学生阅读资料:科学足迹——人类对行星运动规律的认识以及课后有关问题。

完成一篇200字左右的课后感想或进一步查阅有关资料,给同学提供一篇有价值的阅读材料。

学习与教学效果评价设计

对学生的学习效果的评价采取三方面措施:

1、课上实例分析,及课下有关问题(以朝阳区“目标”为主)通过学生完成问题研究的情况看对知识的理解和掌握效果;

2、总结中,通过将椭圆简化为圆模型后行星运动规律的表达,看学生对知识的理解程度;

3、通过学生谈通过本节课的学习感想,以及学习过程中学生参与情绪上看学生“情感、态度、价值观”教育目标的达成情况;

4、通过与学生课下的交流及听课青年教师(均为我所指导的青年教师)的交流看教师的教学设计及教学实施贯彻情况;

5、在教科研年会上向全校教师作为一个案例宣讲,倾听各界意见。

教学反思与感言:多少年来,在本课以及类似的课程教学中,我总是在备课的过程中就感动着,所以在课堂上我会充满激情,把我对科学的热爱、对科学家的敬仰及我对知识的感悟通过教学过程抒发出来,感染在座的学生及年轻的教师(我的徒弟们)。教学的过程看到学生感悟了、感动了,热情参与了,我会进一步受到鼓舞和感动。

这节课是我多年来主持的研究课题《以物理教学为依托,探索高中生科学精神培养的人文模式》(本课题荣获朝阳区科研成果奖第一名)的一个代表课,是本着新课程精神设计的。

我的徒弟沈晓影(教令一年)、余红(教令3年)听课后说“我第一次讲这节课时候,10分钟就了草而过了,原来这节课可以开发得这么好”。

沈晓影、刘杰、余红在各自的班里,结合自己的特点作了教学实践,均收到非常好的效果。

朝阳区教研员周岗(特级教师)、张京文听了沈晓影的课后给与高度评价,并提出了建设性意见。

与以往相比,多媒体的运用强化了知识教学的感染效果。感谢椭圆动画制作者沈晓影,感谢我的徒弟:沈晓影、刘杰、余红老师搜集有关课件。

本课在前不久九十四中学教科研年会上,我向全校教师作为一个案例宣讲,得到各个学科教师及各界领导的高度评价。

有关课件、图片:取自于百度搜索。

注释1:战国时代的《尸子》定义说,“上下四方曰宇,往古来今曰宙”

注释2:《灵宪》是张衡有关天文学的一篇代表作,全面体现了张衡在天文学上的成就和发展。原文被《后汉书·天文志》刘昭注所征引而传世

北京市 第九十四中学 刘敏 (特级教师)

通讯地址京市第九十四中学

邮编:100102

电话:13681324571(刘敏)

64754274(单位)

点评人:朝阳 九十四中学 李兆峰

刘敏老师设计的这节课,设计思想中充分体现了新课程的教学理念,以培养学生科学素养,促进学生全面发展为总体目标,从新旧教材的对比中,深入体会新教材的编写意图,利用本节教学内容对学生进行科学精神与人文精神教育及科学方三个维度的设计既符合课标要求又符合学生实际,关注学生的情感体验,三维目标融于同一教学过程之中。教学重点、难点把握准确恰当。教学过程的设计充分体现启发式和科学探究的教育理念,注重培养学生的科学思想和科学方法,注重学生的参与 和媒体的合理使用。该设计对新课标新教材下的物理课堂教学具有指导意义。

相关教案

这是一份高中物理人教版 (新课标)必修21.行星的运动教案,共2页。

这是一份物理人教版 (新课标)1.行星的运动教学设计,共5页。教案主要包含了行星的运动等内容,欢迎下载使用。

这是一份2021学年1.行星的运动教案设计,共2页。