《红楼梦》整本书阅读质量检测A组(答案与解析)教案

展开《红楼梦》整本书阅读质量检测(A组)答案与解析

(全卷五个大题,满分100分,时间40分钟)

一、按要求选择正确答案(本大题共12小题,每小题2分,共24分)

1.(C)【解析】此句似贬实褒,从反面写出宝玉对封建正统的不屑和轻视。

2.(B)【解析】宝玉抓周时不取纸墨笔砚,单抓脂粉钗环,惹得贾政大怒,断言其“将来酒色之徒耳”。

3.(B)【解析】B句是第十八回中薛宝钗所题诗句。

4.(C)【解析】王熙凤精明机变,善于根据长辈的脸色行事,此处的情绪突变也是为了逢迎贾母。

5.(C)【解析】王夫人还有一亡子贾珠,且贾环在贾府中不具备“众星捧月”的地位。

6.(C)【解析】元春落泪均与亲情有关,C不符合落泪的原意

7.(A)【解析】黛玉黄昏时探望的原因见B、C选项,这表现了黛玉深爱宝玉,又行事谨慎的心理。

8.(B)【解析】贾府上下并非皆对刘姥姥尊重,这笑中有嘲讽、有取笑,也有对贾母等人的逢迎之笑。

9.(D)【解析】黛玉此时不是失望,是心系宝玉,是对宝玉深深的关心和挂念之情,写出了两人间的爱恋。

10.(D)【解析】该选项体现出的是晴雯对宝玉的深情。

11.(B)【解析】此语是用来形容探舂的。《红楼梦》第三回:“第二个削肩细腰,长挑身材,鹅蛋脸面,俊眼修眉,顾盼神飞,文彩精华,见之忘俗。”

12.(D)【解析】此句没有表现了对不公平命运的顽强抗争。

二、将正确笞案填入下列试题画线处(本大题共10小题,共26分)

13.《红楼梦》原名《石头记》,作者是清代文学家曹雪芹。该书以贾宝玉、黛玉、薛宝钗三人的爱情与婚姻悲剧为核心,以贾、史、薛、王四大家族的兴衰为轴线,浓缩了整个封建社会大厦将颓的时代内容。

14.《红楼梦》题名众多,除原名和《红楼梦》之外,请写出其他任意三个书名:《情僧录》《风月宝鉴》《金陵十二钗》和《金玉缘》(任选三个即可)

15.“旧红学”是王国维之前的“红学”,主要有两个派别:评点派和索引派。“新红学”的代表人物是王国维、胡适、俞平伯、周汝昌等,他们的红学评述代表作分别为《红楼梦评论》、《红楼梦考证》、《红楼梦辨》、《红楼梦新证》。

16.《红楼梦》中的人名经常谐音取义,如贾雨村取义为“假语村言”,甄士隐取义为“真事隐”。贾府的四春,分别是孤独的元春、懦弱的迎春、精明的探春、孤僻的惜春,四人的名字合起来取义为原应叹息。

17.《红楼梦》中涉及贾府五代人,即“水”字辈,如宁国公贾演、荣国公贾源;“代”字辈,如贾代化、贾代善;“文”字辈如贾敷、贾敬、贾赦、贾政、贾敏(任选两个即可);“玉”字辈,如贾珍、贾琏、贾宝玉、贾环(任选两个即可);“草”字辈贾蓉、贾兰、贾蔷、贾芸(任选两个即可)。

18曹雪芹在第五回《终身误》中对宝钗和黛玉的行为表现、性格倾向加以比较,作了一个初步概括:宝钗是山中高士晶莹雪,黛玉则是世外仙妹寂寞林。

19.曹雪芹在《红楼梦》中为其中几个主要人物各配备了一件独有的标志配饰,贾宝玉佩戴的是通灵宝玉、薛宝钗佩戴的是金锁、史湘云佩戴的是玉麒麟。

20.宝玉梦游太虚幻境时,饮的仙茶叫千红一窟,品的酒叫万艳同杯,听的歌曲名叫红楼梦,这些都喻指了红楼女儿的悲苦命运。

21.贾府中的最高统治者是贾母,管理贾府日常事务的是王熙凤,在管理上最具改革色彩的女子是探春。

22.“凸碧堂品笛感凄清,凹晶馆联诗悲寂寞”一章中,林黛玉与湘云联句,黛玉作“冷月葬诗魂”五字,湘云说她“诗固新奇,只是太颓丧了些”,不该作此“过于清奇诡谲之语”,妙玉亦说“太悲凉了”。此语暗伏第九十七回焚稿断痴情的不幸结局。

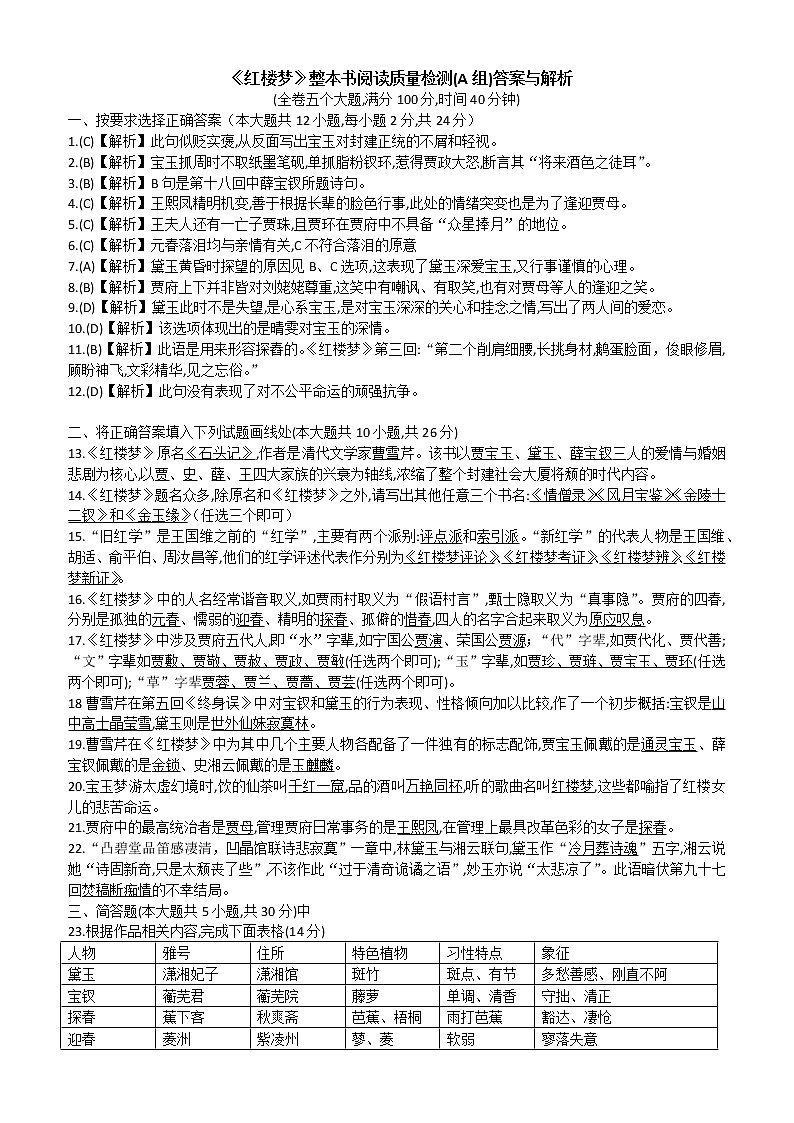

三、简答题(本大题共5小题,共30分)中

23.根据作品相关内容,完成下面表格(14分)

人物 | 雅号 | 住所 | 特色植物 | 习性特点 | 象征 |

黛玉 | 潇湘妃子 | 潇湘馆 | 斑竹 | 斑点、有节 | 多愁善感、刚直不阿 |

宝钗 | 蘅芜君 | 蘅芜院 | 藤萝 | 单调、清香 | 守拙、清正 |

探春 | 蕉下客 | 秋爽斋 | 芭蕉、梧桐 | 雨打芭蕉 | 豁达、凄怆 |

迎春 | 菱洲 | 紫凌州 | 蓼、菱 | 软弱 | 寥落失意 |

惜春 | 藕榭 | 蓼风轩 | 蓼 | 软弱冷清 | 失意孤独 |

李纨 | 稻香老农 | 稻香村 | 蔬菜稻黍 | 平淡 | 清净无为 |

宝玉 | 怡红公子 | 怡红院 | 松树、海棠 | 高洁、雅致 | 坚定不屈 |

24.《红楼梦》中《终身误》曲写道:“都道是金玉良缘,俺只念木石前盟。”请说说“金玉良缘”“木宝前盟”的含义(4分)

【参考·提示】金玉良缘”指的是宝玉和宝钗之间的关系,宝玉有通灵宝王,宝钗有金,最后两人为夫妇(2分)

“木石前盟”指的是宝玉和黛玉之间的关系,宝玉是神瑛侍者下世,黛玉是绛珠仙草下世,神瑛侍者曾施雨露之惠于绛珠仙草(2分)。

25下面是“金陵十二钗正册”中的一段判词,暗指《红楼梦》中两个女子的命运,请指出这两个女子是谁,并简要分析判词中预示了两人怎样的命运。(4分)

可叹停机德,堪怜咏絮才!玉带林中挂,金簪雪里埋。

【参考·提示】这两个女子分别是林黛玉(1分)和薛宝钗(1分)。“可叹停机德”以乐羊子妻停机劝学的典故喻宝钗劝宝玉进学之事。然而宝玉不喜读书,宝钗每每有意劝谏,均受到宝玉冷落(1分)。“金簪雪里埋”,暗示薛宝钗必然遭到冷落孤寒的境遇(1分)。“堪怜咏絮才”是因林黛玉作咏絮词,感怀自己命运遭际;自幼寄居贾府,少人疼爱。再加上她自幼多病,故常生悲戚之感(1分)。“玉带林中挂”暗示黛玉才情被忽视,命运悲惨(1分)

26.《红楼梦》中很多人物的名字表达了作者的某些暗示,请举两例说明。(4分)

【参考·提示】(写出一个人物名字1分,暗示1分。两个人物共4分。

示例一:贾府四春的丫鬟,分别名作抱“琴”、司“棋”、侍“书”、入“画”,合之为“琴棋书画,暗示她们主人的闲情雅趣和艺术修养,暗合社会所认同的大家闺秀形象。

示例二:甄英莲,谐音“真应怜”,贾府通称香菱。她本生在官宦人家,为甄士隐的独女,从小被拐卖,后遭夏金桂欺负。一生命运坎坷,实在可怜。

27.贾府遭到变故后,贾母有何作为?从中你可以感受到贾母是怎样的一个人?(4分)

【参考·提示】贾府遭到变故后,一败涂地,老祖宗贾母先是向上天祷告,求皇天保佑,总有合家罪孽,情愿一人承当,只求以自身一死,宽免儿孙之罪(1分)。后是拿出自己的私房钱分散给众子孙及家仆,又将家里仆人分派,该遣散的遣散,该配人的配人,安排得妥妥当当(1分)。贾母的这些作为显示出她是一个心地善良,会理家,明大义、识大体(1分),经得起风浪,遇事不乱,有主张的女性(1分)。

四、分析题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

28.在第三十回“宝钗借扇机带双敲”中,宝钗对宝玉突然发怒,一改常态,语中带刺。请结合相关情节分析宝钗发怒的原因。(10分)

【参考·提示】

(1)宝钗发怒的导火索是宝玉的一句话—“怪不得他们拿姐姐比杨妃,原来也体丰怯热。”(1分)这句话在宝钗和黛玉看来都是奚落之言,因为他调笑的是女孩子的体态,伤及少女的自尊且杨妃之比易生歧义(2分)。

(2)宝钗发怒的原因还与宝玉解释没去给萨蟠过生日的原因有关(1分)。宝玉没去给薛蟠生日道贺并非因病而是因与黛玉产生摩擦,心情不好才推脱不去的。宝玉不诚实和过分客气的态度使宝钗觉得生分,内心不满(2分)。

(3)宝钗发怒更与内心暗藏有对宝玉的微妙情愫有关。宝钗也爱恋宝玉,她对宝黛的和好也许并无不满,但听到风姐说二人“都扣了环了(亲密得不肯分手)”,不觉心里郁闷(2分)。因此,她隐藏的敏感神经被挑起,又捕捉到黛玉的得意之态,并笃定地认为是宝玉的话遂了黛玉的心愿,因此用话语冲撞宝玉(2分)。

29.第九十八回中,临终前的黛玉满怀心腹事,但没有说完“宝玉,宝玉,你好……”这句话就去世了,请结合原著中的相关内容分析黛玉可能要说什么。为什么?(10分)

【参考·提示】

评分标准:明确黛玉要说什么,2分;对相关情节引述得当,4分;分析合理,4分。

示例一:黛玉可能要说“你好狠心”。此时黛玉的内心充满了怨恨。小说中,宝玉曾为否认与宝钗的姻缘而砸玉、发誓,而他说的“你放心”,是对爱情的郑重许诺。宝玉挨打后给黛玉送旧手帕,黛玉感动而题诗,更是二人心有灵犀的证明。但黛玉没想到宝玉最终背叛了自己,因而死前焚稿断痴情,可见其心中的怨恨。

示例二:黛玉可能要说“你好可怜”。因为此时黛玉的内心充满了爱怜。宝黛心心相印,互为知己,彼此信任。黛玉深知宝玉爱的是自己,却要怀着对自己的爱恋与回忆和宝钗生活下去,能有多少幸福可言。况且黛玉深知宝玉品行高洁,特立独行,自己这一去则世间再无懂他之人。念及独剩宝玉在红尘中挣扎,黛玉充满了同情。

示例三:黛玉此时可能就是没有说出具体内容。因为此时黛玉的内心极为复杂,很可能爱恨交加,悲欣交集。宝黛二人虽青梅竹马,但不是冤家不聚头,其间有众多的误会和激烈的冲突,也有脉脉的深情和相同的志趣,还有郑重的承诺和最后的背叛。黛玉心念真情,可能有爱;自己一片痴情却遭对方背叛,自然有恨;未成正果而魂归离恨天,可能有悲;此去终可脱离苦海,此生艰难短暂但幸有宝玉的真情相随,也许有欣。

高中语文人教统编版必修 下册《红楼梦》教案: 这是一份高中语文人教统编版必修 下册《红楼梦》教案,共7页。

高中语文人教统编版必修 下册第七单元 整本书阅读《红楼梦》教案: 这是一份高中语文人教统编版必修 下册第七单元 整本书阅读《红楼梦》教案,共5页。教案主要包含了新课导入,阅读《红楼梦》需要的条件等内容,欢迎下载使用。

人教统编版必修 下册《红楼梦》精品教案: 这是一份人教统编版必修 下册《红楼梦》精品教案,文件包含《红楼梦》整本书阅读3单篇精读教学课件pptx、《红楼梦》整本书阅读3单篇精读教学设计docx等2份教案配套教学资源,其中教案共16页, 欢迎下载使用。