二年级部编语文《敕勒歌》名师教案+同步练习题

《敕勒歌》

《敕勒歌》是南北朝时北朝敕勒族的民歌,收录在《乐府诗集》中。乐府,是汉代设立的一个音乐机构,它的任务是制礼作乐、搜集歌辞和训练乐员。所搜集的配乐的诗歌,就叫乐府诗,有的出于文人之手,有的是民歌。

敕勒族,古代少数民族,今维吾尔族的主要族源,南北朝时期居住在朔州(今山西省北部与内蒙古自治区南部)一带。这个民族在北方辽阔的草原上,过着逐水草而居的游牧生活,住随时可以搬动的“穹庐”(今俗称“蒙古包”)。

教学目标

【知识与能力目标】

了解乐府;读懂诗句,能够想象诗中所描绘的风光。

【过程与方法目标】

正确、流利、有感情地朗读古诗,体会诗中所表达的思想感情。

【情感态度价值观目标】

激发热爱自然、热爱家乡的情感。

教学重难点

【教学重点】

1、朗读诗歌;

2、对诗歌思想感情的理解。

【教学难点】

“天似穹庐”的比喻所表达的思想感情。

课前准备

多媒体课件、诗歌配乐朗诵音频、字卡、图片。

教学过程

一、创设情景,激情导入:

1、谈话引入:我们祖国的幅员辽阔,有数不清的美丽景色,今天让我们一起来参观雄伟壮观的北国风光。腾格尔一曲《天堂》唱尽了游牧民族对家乡的热爱,令人心潮澎湃。同样在古代也流传着一首明朗豪爽的草原民歌,它更是写尽了北国草原壮丽富饶的风光,唱出了敕勒人对养育他们的大草原,对游牧生活的无限热爱之情。直到今天它的旋律依旧让人为之陶醉。今天我们共同来学习《敕勒歌》。

2、利用多媒体或教学挂图,展示北国风光。(教师板书诗题:敕勒歌)

3、简介介绍一下这首诗歌:《敕勒歌》是一首北朝民歌,选自宋代郭茂倩编写的《乐府诗集-杂歌谣辞》。这首诗内容歌唱草原的辽阔和牛羊的繁盛,写出了西北大草原的特殊景色。

二、初读课文,扫清障碍:

1、学习生字词;

2、自由读古诗,要求读正确、读通顺;

3、指名朗读古诗。听听是否读得既正确又通顺。(读准诗中“见”的音。)

4、全班齐读古诗。

三、细读课文,整体感知:

1、这首民歌写了那些景物?作者站在什么位置?

2、那些词语表现了敕勒川辽阔雄伟的气魄?

3、跟随课件依次学习诗歌每一句,并欣赏每一句对应的景象。

4、带领学生翻译诗歌。

四、精读(选读)课文,深入感悟:

1、开头两句“敕勒川,阴山下。”交代敕勒川位于苍茫美丽的阴山脚下,将草原的背景衬托得十分雄伟辽阔。接着 “天似穹庐,笼盖四野。” 说天空如一顶巨大的圆顶毡制帐篷,盖住了草原的四面八方,以此来形容天野相接,无比壮阔的景象。

2、读一读,想一想:这首诗的最后三句描绘了怎样的景象?

最后三句是一幅壮阔无比、生机勃勃的草原全景图。“天苍苍,野茫茫”形容草原上的所见,给人以无限辽阔的感受。“风吹草低见牛羊”,一阵风儿吹弯了牧草,显露出成群的牛羊,形象生动地写出了草原上水草茂盛和牛羊肥壮的景象。

3、你能讲一讲这首诗好在哪里吗?

这首诗具有北朝民歌所特有的明朗豪爽的风格,语言简练质朴,音调雄壮,意境开阔,是描写草原风光的千古绝唱。全诗仅用27字,就勾勒出我国古代北方游牧民生活的壮丽图景,山川势壮,原野辽阔,牧草丰茂,牛羊繁盛,表达了人们热爱祖国,热爱乡土的思想感情。

4、诗中写了哪些内容?仔细阅读诗歌,将是个划分为三个层次。

5、填空:《敕勒歌》是一首民歌,描绘了,抒写了,这首诗的写景特点是。

6、找一找诗中运用比喻的句子是哪一句?有什么作用?

7、你能讲一讲“风吹草低见牛羊”这句话好在哪里吗?

8、诗中为什么不写人?是否无人?

并非无人,“见牛羊”句暗示了人的存在。

不写人,是为了突出表现草原的浩瀚苍茫的自然特征。

9、在浩瀚苍茫的自然背景下,“风吹草低见牛羊”带给你怎样的感觉?

生机感、喜悦感、怡然自在感

五、课堂总结:

1、齐读诗歌。

2、这是一首草原的赞歌,它歌咏了北国草原的富饶、壮丽,抒发了敕勒人对养育他们的草原的无限热爱之情。

六、布置作业:

有感情地朗读诗歌,并且背诵默写。

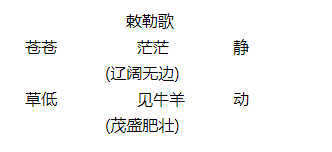

七、板书设计:

《敕勒歌》同步练习

1.给下列加点的字注音或根据拼音写汉字。

chìlè( ) qiónɡ( )庐 见( )牛羊

天似 ( ) 笼( ) 盖

2.根据解释写出相应的语句。

(1)游牧人住的圆顶毡帐,形状像蒙古包。( )

(2)青色。( )

(3)辽阔,深远。( )

(4)同“现”,呈现。( )

3.品味下列语句。

(1)天似穹庐,笼盖四野。

(2)风吹草低见牛羊。

4.请写出含有“见”字的成语,看谁写得最多。

答:__________ __________ __________ __________ __________

__________ __________ __________ __________ __________

5.请想象一下《敕勒歌》所描绘的画面,并用自己的话把这个画面描绘下来。

答:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

6.请谈谈你对《敕勒歌》所展现的境界和语言特点的认识。

答:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7.《敕勒歌》诗中没有直接写人,但我们却可以感觉得到草原的主人。你从诗中感受到这里生活着的是怎样的人?

答:__________________________________________________________________

1、阅读这首歌词完成题目。

蒙古人

洁白的毡房炊烟升起

我出生在牧人家里

辽阔的草原

是哺育我成长的摇篮

养育我的这片土地

当我身躯一样爱惜

沐浴我的那江河水

母亲的乳汁一样甘甜

这就是蒙古人

热爱故乡的人

(1)下列句子节奏划分错误的一项是( )

A、洁白的/毡房/炊烟/升起 B、养育/我的/这片/土地

C、当我身躯/一样/爱惜 D、沐浴/我的/那江/河水

(2)歌词中使用的修辞手法主要是( )和( )。整首歌词为我们描绘了一幅美丽的草原图画,有( )色的毡房、( )色的炊烟、( )色的草原、( )色的土地、( )色的江河水,色彩明丽,对比鲜明。

(3)对这首歌词分析理解正确的一项是( )

A、这首歌词由景及人,语言清丽,风格豪放,抒发了作者热爱故乡,思念故乡的思想感情。

B、歌词中的“蒙古人”和标题上的“蒙古人”都指的是所有热爱自己家乡的蒙古人。

C、歌词通过对蒙古草原的描写,侧面表现了蒙古人豪爽、开朗、乐观、向往自由的性格特点。

D、歌词用“毡房”、“炊烟”、“草原”、“土地”、“江河水”这些鲜明的意象勾画了一幅清新的草原图画,意在表现自己和蒙古草原的深厚感情。

(4)现今,草原沙漠化的现象已日益严重起来,这与人的破坏是分不开的,比如过度放牧,开挖田地,河流污染等等,请拟写一则标语,提醒、警示人们保护草原环境。

参考答案

基础知识达标:

1.敕勒 穹xiàn sì lǒnɡ

2.穹庐 苍苍 茫茫 见

3.

(1) 环顾四野,天空就像其大无比的圆顶毡帐将整个大草原笼罩起来。敕勒族人用自己生活中的“穹庐”作比喻,说天空如毡制的圆顶大帐篷,盖住了草原的四面八方,以此来形容极目远望,天野相接,无比壮阔的景象。这种景象只在大草原或大海上才能见到。这就体现了浓厚的民族和地方色彩。

(2)全诗寥寥二十余字,就展现出我国古代牧民生活的壮丽图景。这是画龙点睛的一笔,我们看到在苍苍茫茫的天地之间,风吹拂着丰茂的草原。时而在这里,时而在那里,露出遍地散布的牛群和羊群。画面开阔无比,而又充满动感,弥漫着活力。诗没有写人,但读者不会不意识到那遍布草原的牛羊的主人——勇敢豪爽的敕勒人。他们是大地的主人,是自然的征服者。只有他们,才能给苍茫大地带来蓬勃生机,带来美的意蕴。

4.见异思迁 见微知著 见利忘义 见风是雨 见风使舵 见缝插针 见钱眼开相形见绌 见仁见智 各抒己见 固执己见 见多识广 见义勇为……

5.阴山脚下,是敕勒人生活的大草原。天幕像帐篷一样,笼罩着辽阔的大地。苍天浩渺无边,草原茫茫无际,当风儿吹来草儿低伏的时候,便露出遍地散布的牛羊。

6.这首诗极力突出天空之苍茫辽远,原野之丰饶无垠,意境雄浑,境界开阔,刚劲粗犷。而用语却质直朴素,明白如话,浅近明快。

7.这里生活着胸怀宽广、勇敢豪爽的敕勒人,他们是大地的主人,是自然的征服者。

课后能力提升:

1.D

2.比喻、对偶 白色、青色、绿色、黄色、蓝色

3.D

4.略

精品成套资料

- 课件

- 教案

- 试卷

- 学案

- 其他