人教版《短新闻两篇——奥斯维辛没有什么新闻》精品教学设计

《短新闻两篇——奥斯维辛没有什么新闻》达标测试

1.下列各句中加点词语的使用,全部正确的一项是(5分)( )

①继导演们不再仰望西方,而开始聚焦民族文化宝藏和中国土壤之后,原创剧目首当其冲,显示了继承与创新并举的魅力。

②语言和文字是思想的影像,一些格调不高的流行语,折射出使用者的心态;或是无伤大雅的自嘲,或是无奈之下的自我矮化。

③这几年,随着“五水共治”“六边三化三美”等生态环境治理工作的开展,原本秀美的仙宫显得更加楚楚动人。

④尊老爱幼是中华民族的传统美德,做父母的要给子女做出表率,上行下效,为精神文明建设贡献自己的一份力量。

⑤在此次专题教育活动中,“察病灶”须严,“找病根”要实,要做全方位、立体式的检查,抽丝剥茧,抓住实质。

A.①⑤ B.②③

C.②⑤ D.②④

2.下列各句中,没有语病的一句是(5分)( )

A.大范围雾霾笼罩京津冀地区,专家分析,该区域大气污染的直接原因是高污染、高能耗产业大量聚集和燃煤、燃油集中排放造成的。

B.长征是中华民族的一部英雄史诗,红军大无畏的英雄气概和艰苦卓绝的斗争精神,早已超越时空,走向世界,称为全人类共同的精神财富。

C.科普小卫星“八一·少年行”的发射升空,是中国第一颗由中学生全方位、全过程参与设计研制,并实现了在外太空独立飞行的小卫星。

D.我国公立医院医疗条件不断改善,但部分地区医疗器械领域存在洋品牌垄断、价格虚高等问题,客观上加剧了群众的“看病贵”。

3.填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是(5分)( )

在一个多元文化环境里,一个人__①__要仰仗自己差异化的价值体系、思维以及生活方式,__②__赢得别人的尊重,__③__这种差异化除个性之外,很大程度上源于自己的母语国家和母语文化。__④__无论多早出国,在海外待多久,__⑤__不能忘本。毕竟,自己的文化身份__⑥__换取世界舞台入场券的条件。

| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |

A | 虽然 | 才 | 然而 | / | 还 | 才是 |

B | 尽管 | 但是 | / | 不过 | 也 | 就是 |

C | 常常 | 才能 | 而 | 因此 | 都 | 才是 |

D | 必然 | 来 | / | 但是 | 却 | 是 |

4.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是(5分)( )

“决定性瞬间”是亨利·卡蒂埃·布列松摄影理论的核心,是世界上为数众多的现实主义摄影家及新闻摄影记者共同遵循的金科玉律。________。________。________。________。________。________。

①认为再小的事物也有伟大的主题

②这本书集中收入了他126张摄影作品

③它讲求的是被摄事物的形式和内容在某一时刻恰到好处地构成一幅和谐、达意的画面

④书中所有照片,都作为布列松自己实践的案例,来支撑这一摄影美学观念

⑤在该书的前言中,布列松引用“世上万物皆有一个决定性的瞬间”来阐释自己的观点

⑥这一概念最早是在布列松1952年出版的摄影集《决定性瞬间》中提出的

A.③⑥②⑤①④ B.⑥③②⑤④①

C.②⑥③①⑤④ D.③②④⑤⑥①

5.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。(9分)

科学家通过实验发现,寄居于肠道内的微生物能改变大脑的工作方式。肠道内合适的微生物会让人情绪开朗,甚至还能对抗有害的精神障碍,如焦虑、抑郁等;反过来,①__________________________________。实验表明,肠道微生物能产生化学物质,这些化学物质也是脑细胞用来互相通讯的信息素。虽然这些研究还处在初级阶段,但它提出了一个对精神健康有重要影响的设想:②____________________________。

6.下面是某校举行的“我心目中的好老师”征文比赛的初步构思框架,请把这个构思写成一段话,要求:内容完整,表述准确,语言连贯,不超过100个字。(8分)

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

【阅读鉴赏】

阅读下面的文字,完成7~9题。(23分)

南京降半旗迎国家公祭日 民众冒雨为遇难者致哀

(新华日报 记者 鹿琳 沈峥嵘)12月13日,第三个南京大屠杀死难者国家公祭日。苍天有感垂泪,南京细雨如诉。

1937年12月13日,侵华日军攻占南京,此后一个多月时间里,30万手无寸铁的中国军民被日军以各种方式屠杀,南京城内三分之一的建筑被毁。如果以秒来计算,平均每隔12秒就有一条生命殒丧于日军暴行!

2016年12月13日上午7时,侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行升国旗、下半旗仪式。高高飘扬的五星红旗,为79年前惨遭日寇杀戮的30万冤魂而半垂,悼念南京大屠杀死难者,悼念中国所有惨遭日本侵略者杀戮的死难者,缅怀为中国人民抗日战争胜利献出生命的先烈和民族英雄。

10:01分,凄厉的警报声再次在南京上空拉响。纪念馆内,和平集会广场上,参加悼念的各界人士着黑衣,戴白花,肃立默哀;所有人脱去雨衣上的帽子,低头静默,任雨水浇注于全身,生怕任何的不敬有碍对死难者的哀思。

“作为南京人,我从小听着警报声长大。我曾在高一时探访鱼雷营丛葬地。就在今年,学校高二年级公开班会还模拟了远东国际法庭的审判。举行国家公祭仪式,不是为了延续仇恨,而是为了远离战争,让和平的光辉洒满人间。”学生代表、金陵中学高三学生彭抒文说,“历史不该遗忘,我辈更当自强。”

“他们望着记忆,后人望着他们。”他们是南京大屠杀劫难中的幸存者,如今已白发苍苍。只要能走得动,他们就会出现在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆广场上,参加和平集会,今年也不例外。

“被杀害的儿子永不再生;被活埋的丈夫永不再生;悲苦留给了被恶魔强暴了的妻;苍天啊……”南京大屠杀幸存者已经减至107人,只要能走,他们都来悼念,悼念亲人。

幸存者杨翠英今年已经92岁高龄,但每年12月13日,她一定要到纪念馆中的南京大屠杀遇难者名单墙前,因为亲人们都在这儿。

日本爱好和平的友人松冈环女士也出现在公祭日活动现场,这是她连续三年参加这个仪式,第90次来中国南京。在仪式正式开始前,松冈环特意走到幸存者们身边,弯下身躯,向他们一一致意慰问。

“我以无以言状的悲怆追忆那血腥的风雨/我以颤抖的双手抚摩那30万亡灵的冤魂/我以赤子之心刻下这苦难民族的伤痛/我祈求/我期盼/古老民族的觉醒/精神的崛起……”这样的诗文镌刻在纪念馆雕塑石碑上,是民族儿女的赤子之心、家国情怀。

“历史告诉我们,落后就要挨打。”中国人民解放军73602部队盛建忠说,中国人民解放军会铭记血的教训,化悲痛为力量,改革强军,实干兴军,保卫国家,捍卫和平,我们要自信而庄严地向世界宣告,敢犯我中华者,虽远必诛。

来自南京工、农、兵、科、学、企界的代表撞响和平大钟,3000羽和平鸽振翅飞向天空。“今天,我们以国家的名义祭奠遇难的同胞,传递的是中华儿女珍爱和平的良好愿望,也希望警钟长鸣,警醒后人时刻牢记历史,让它不再重演。”知识科技界代表、南京医科大学校长沈洪兵说。

白鸽放飞,雨中向上飞翔,人们耳畔依然回响着话音绵延的《和平宣言》“龙盘虎踞,彝训鼎铭,继往开来,永志不忘”,于冬雨中激发“莫忘国耻,圆梦中华”的力量。

7.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是(6分)( )

A.本则新闻的标题十分简洁贴切,整齐有力,既突出了新闻的主要事实,又吸引了读者的注意。

B.国家公祭日这天细雨蒙蒙,既描写了当时的天气情况,又恰好映衬了人们当时哀痛的心情。

C.第二自然段交代了新闻的背景,叙述了南京大屠杀的有关情况,通过数字解说有力地突出了日寇当年的暴行。

D.新闻中主要运用了议论与描写的表达方式,既表达出作者的情感与态度,又突出了现场人群内心的感受,铿锵有力。

8.下列对材料有关内容的分析与概括,最恰当的两项是(8分)( )

A.高三学生彭抒文说,他还清楚地记得自己在班会上模拟了远东国际法庭的审判的情况,并表示历史不该遗忘,我辈更当自强。

B.107名南京大屠杀幸存者,他们每年都前往侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆广场,参加和平集会,并来到遇难者名单墙前悼念亲人。

C.第三个南京大屠杀死难者国家公祭日采用了多种仪式来悼念遇难同胞,包括升国旗,下半旗,拉响警报,撞响和平大钟,放飞和平鸽等。

D.松冈环女士先后90次来中国南京,并在仪式正式开始前,走到幸存者们身边,弯下身躯一一致意,说明日本国民已对历史作出深刻的反省。

E.无论是镌刻在纪念馆雕塑石碑上的诗文,还是各界代表的发言,他们都传达出中华民族共同的心声:历史要牢记,中华要崛起。

9.请联系新闻内容,谈谈我国设立国家公祭日的目的。(9分)

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

参考答案

1.解析:①望文生义,首当其冲:当:承当,承受;冲:要冲,交通要道。比喻最先受到攻击或遭到灾难。这里误以为首先冲在前面;

②正确,无伤大雅:指虽有影响但对主要方面没有妨害。符合语境;

③对象错误,楚楚动人:楚楚:鲜明整洁的样子。形容美好的样子引人怜爱。不能用来形容“仙宫”;

④感情色彩不当,上行下效:效:仿效,跟着学。上面的人怎么做,下面的人就跟着怎么干。贬义词,这里误以为褒义词;

⑤正确,抽丝剥茧:丝得一根一根地抽,茧得一层一层地剥。形容分析事物极为细致,而且一步一步很有层次。符合语境。

答案:C

2.解析:A.句式杂糅,“原因是……造成的”杂糅,删去“造成的”;B.表述正确;C.搭配不当,“发射升空”不能做下句主语,改为“发射升空的科普小卫星‘八一•少年行’”;D.搭配不当, “加剧”不能和“看病贵”搭配,改为“客观上使群众‘看病贵’的现象加剧了”。

答案:B

3.解析:根据对“自己的文化身份”“换取世界舞台入场券的条件”语意的理解,确定为条件关系,排除BD两项;“无论”为条件关系连词,与“都”搭配,排除A项。

答案:C

4.解析:③句紧承上文,阐述“决定性瞬间”的具体内涵,⑥句开头“这一概念”紧接③句,②句开头“这本书”紧接⑥句,①句开头的“认为”紧接⑤句的结尾“观点”,④阐述“论证”放在最后。

答案:A

5.解析:文段主要介绍科学家的对“寄居于肠道内的微生物能改变大脑的工作方式”的发现与设想。第一处空格前的“反过来”表明与前文“肠道内合适的微生物会让人情绪开朗”相反,那应该是“不合适的微生物会让人情绪低落”。第二处空格前文是“对精神健康有重要影响”,那就是“微生物对精神健康的影响”,前文是“设想”,自然应是“正面的影响”,据此推断,空格处应是“利用肠道微生物促进精神健康”。

参考答案:①不合适的微生物会让人情绪低落 ②利用肠道微生物促进精神健康(或:通过调理肠道微生物治疗精神疾病)

6.解析:本题是某校举行的“我心目中的好老师”征文比赛的初步构思框架图,该流程图主要介绍了征文的时间,奖品(包括图书代购券和证书),评委组成主要是由学生代表和教师代表组成,征文程序为初选、复选和获奖篇数;根据以上分析可以解答本题。

参考答案:“我心目中的好老师”征文比赛拟于元月上旬举办。评委由学生和教师代表组成,比赛分初选和复选两个步骤,每班初选5篇,然后在全校复选,最终选出15篇,其中一等奖5篇,二等奖10篇,奖品为图书代金券和荣誉证书。

7.解析:“主要运用了议论与描写的表达方式”错误,议论与描写的文字并不多,都起到了画龙点睛的作用。

答案:D

8.解析:A“自己在班会上模拟了远东国际法庭的审判的情况”与原文不符;B“来到遇难者名单墙前悼念亲人”与原文不符;D“说明日本国民已对历史作出深刻的反省”理解错误。

答案:CE

9.答案:①设立国家公祭日意在以国家的名义祭奠遇难的同胞,悼念死难者,缅怀先烈和民族英雄,表达出民族儿女的赤子之心、家国情怀;②国家公祭日传递的是中华儿女远离战争、珍爱和平的良好愿望;③设立国家公祭日是希望警钟长鸣,提醒人们不要忘记苦难的历史,要化悲痛为力量,从而促使我们承担圆梦中华的历史使命。

《奥斯维辛没有什么新闻》教学设计

教材分析

本课选自高中语文必修一第四“新闻和报告文学”单元。

一、 什么是新闻。

新闻是对新近发生和正在发生、或者早已发生却是新近发现的有价值的事实的纪实报道。新闻一般包括标题、导语、主体、结语和背景五部分。新闻的特点是客观性(真实)和时效性(新鲜)。

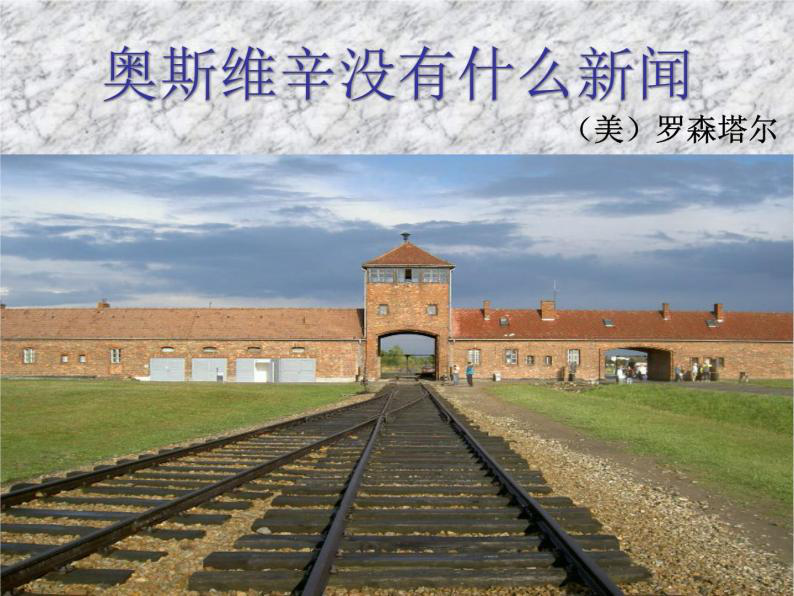

二、 《奥斯维辛没有什么新闻》作为一篇新闻的特点。

《奥斯维辛没有什么新闻》是一篇印象性新闻报道。并是获得普利策新闻奖的作品。“印象性报道”是记者根据自己的观察和人物访问所获得印象写成的报道。把对事实和新闻人物的客观报道与描述同作者的主观印象结合起来写,是印象性报道的主要特色。在写这类报道时作者必须坚持新闻的客观性,但是“印象性报道”允许记者通过对事实的报道充分抒发自己的情感,写印象、写观感。所以《奥斯维辛没有什么新闻》与同类题材的新闻选取的角度有很大的不同,它直接讲述自己以及周围参观者的所见所感,字里行间灌注着作者强烈的情感。

三、《奥斯维辛没有什么新闻》在教材中的地位和作用。

学习新闻作品,要注意新闻结构的多样性,分清新闻事实和新闻背景、客观叙述和主观评价,在此基础上,去粗取精,抓住有用信息。

四、文本解读。

《奥斯威辛没有什么新闻》全文一共16个自然段,1—3段写奥斯维辛的今天,4—5段写奥斯维辛的历史,6—15段写今天(1958年)参观者(包括作者在内)的感受。16段收束全文。文章的开头先写奥斯维辛今天鸟语花香,阳光明媚,而作者却认为这是噩梦,这一巨大的反差引起了读者的思考。当读到后面,了解了奥斯维辛的历史,这一困惑便找到了答案。这是作者怕人们(尤其是儿童)淡忘历史的一种深深的忧虑。正是因为这种忧虑作者在第六段中写道“在奥斯维辛并没有可供报道的新闻。只有一种非写不可的使命感。”直接点明了作者写作此文的原因。

文章理解的难点主要集中在7—15段,这部分主要是描写参观者的感受。有些描写,学生一目了然,例如:“不由自主地停下脚步、浑身发抖”、“感到自己也在被窒息”等。而有些描写语句看似直白,但含义深刻,需要深入理解,才能真正理解作者想表达的意思。例如“参观者庆幸他没有打开门进去,否则它会羞红了脸的。”参观者为什么要“庆幸”呢,是因为一旦打开门,他们也会觉得非常尴尬。正常人对当年在妇女身上进行不育试验的实验室看一眼都觉得尴尬,而那些纳粹分子他们却残忍的、没有良知的进行着实验。简单的一个“庆幸”让我们看到了纳粹的残忍与无耻。像这样的语句还有“解说员快步从这里走开,因为这里没什么值得看的”、“在奥斯维辛没有可以做祷告的地方”等。这些语句在平实地叙述中,蕴含着作者丰富而深刻的情感,对这些语句的深入分析,可以加深学生对奥斯维辛的认识,把握作者创作此文的原因。

学情分析

1、 对于新闻,学生并不陌生,因为在初中已学过新闻的概念、特点及写法等;但是这篇新闻的特点比较特殊,与一般的新闻不太一样。

2、学生对奥斯威辛的了解呈现两级情况,一种是一无所知,一种是有所了解,但是以不了解的为多。

3、高一学生还是有很强的求知欲和表现欲的。教学中要充分调动。

教学指导思想

《语文课程标准》指出:“阅读是学生的个性化行为,不应以教师的分析来代替学生的阅读实践”,“阅读教学是学生、教师、文本之间对话的过程。”教学要激发、寻求、提升阅读者的主体感受和认知深度,所以,教师在课堂上可以通过“师生对话”让学生深入走进文本。

教学目标:

知识和能力:

1、了解奥斯维辛的历史。

2、阅读新闻抓住表达作者主观评价的语句。

3、提高学生理解作者主观评价语句的能力。

过程和方法 讨论式

情感态度价值观 让学生领会在平静叙述中所蕴含着的对纳粹分子强烈的愤怒,使学生能记住历史的惨痛教训,珍惜和平。

教学过程

一、设疑引入

开门见山——奥斯维辛没有什么新闻看到这个题目你有什么疑问?

预设 1、奥斯威辛是什么?

2、为什么作者说没有什么新闻?

3、没有什么新闻作者为什么还要写这篇新闻?

二、初步感知

带着问题读课文(答案用文章中的语句或依据文章中的语句来回答)

问题一:奥斯威辛是什么?

纳粹集中营的杀人工厂的一部分

可怕的旅游中心

奥斯维辛距华沙120英里,地处莫拉维安门的山口的东头,周围是一片沼泽地。

问题二:十四年前奥斯威辛是一个杀人工厂,十四年后它成了一个可怕的旅游中心,在这个可怕的旅游中心都展览些什么?

毒气室 焚尸炉 女牢房 试验室 纪念墙 绞刑室

成堆的头发 婴儿的鞋子 囚犯的照片

三、背景介绍

(插入ppt用图片介绍奥斯维辛——图片很有震撼性,一下子拉进了学生和奥斯维新的距离)

每天,一列又一列火车从被纳粹占领的欧洲国家开进这个大门。那巨大的烟囱终日不停地向外面排放烟雾,也就意味着又有许多人被杀害在毒气室和焚尸炉中。一位党卫军的头目弗里希上尉对一批又一批新来的囚犯说过这样的话:“我警告你们,你们不是到一个疗养院来,你们是到一个德国的集中营来,你们除了从烟囱里出去外,就没有别的路走出这儿。”

德国法西斯在集中营内设立了用活人进行“医学试验”的专门“病房”和实验室,还建有4个大规模杀人的毒气“浴室”及储尸窖和焚尸炉。1944年,这里每天要焚烧约6000具尸体。残暴的法西斯分子甚至在焚尸前敲掉受害者的金牙,剥下纹身人的皮肤做灯罩,并剪下女人的长发编织成地毯。

四、浅谈感受

看完这些图片之后你有何感受?(如果你去奥斯维辛参观,看到这样的展览,你会有什么感触?)

德国纳粹太残忍了!

犹太人太可怜了,这些事情太恐怖了。

生命不能这样被轻视、被践踏。要尊重生命。

问题:今天(1958年)去参观奥斯维辛集中营的人们,他们又有些什么样的感受呢?请在书上划出表现参观者感受的句子。

(学生阅读文章7—14段 找同学朗读,学生边听边标注在书上。)

五、深入理解

问题:在这些描写参观者的感受的句子中,有没有你不明白的语句?(学生自由提问 重点解决以下三个问题 若学生不问 老师就提出问题)

问题一:11段“参观者庆幸他没有打开门进去,否则他会羞红了脸”,为什么?

(搞妇女不育试验的地方——大门紧锁 可提供图片)

明确:一个有良知之人,他就是看一眼这样的场所都感到羞愧,而那些纳粹分子却麻木的做着的试验,表达出了作者对对纳粹的控诉。

这就是灾难岁月给我们带来的不仅是生命的消亡,更是尊严的绝望。因为人的尊严受到冲撞,受到了摧残。

问题二、13段 在这些参观者中还有作者,当看到温和着微笑的照片时,作者为什么会陷入沉思?

(一)作者想这二十多岁的姑娘为什么会微笑?

在奥斯维辛集中营里赴死刑的人的表情都是木然的,这木然让我们看到了他们的麻木、绝望。因为死神天天都会光顾,随时都有人被纳粹杀害,所以多数人已变得麻木和绝望了。而这个姑娘的微笑也许是——终于不用等死了,不用再看到同胞的遇害了,终于解脱了因此微笑。也许是——这个姑娘看到了希望,她心中拥有希望。

但无论是因为什么微笑,她的微笑让我们看到了生命的美丽,而这美丽的生命却被人无情的毁灭了,在奥斯维辛集中营里,人人面对死亡都如此麻木,如此木然;但却有一个二十多岁的姑娘,却温和地微笑着走向死亡。当美好被毁灭时更让人心痛。对纳粹的仇恨更深。作者在沉思些什么呢?

对生命的无视,对人类自身造成的巨大悲剧的沉思。

对战争思考、对生命思考、对人性的思考。

问题三、10段 作者在写这些参观者的感受的时候,也写道了讲解员的态度。“解说员快步从这里走开,因为这里没有什么值得看的。”解说员为何是这样的态度?

提示:游客看到女牢房的景象时,惊惧万分,想叫但却叫不出来;而解说员却快步走开觉得没有什么可看得。

也许是解说员天天看这一景象,天天向大家讲述这些内容,他有些麻木了。所以觉得没什么可看的。——不要对灾难的历史变得麻木。

也许是这一场景与其他的毒气室、焚尸炉、绞刑室比较起来是小巫见大巫,起码还给了一个生存的空间,所以解说员觉得没什么值得看的。——控诉了纳粹份子的惨无人道、残忍。

无论是哪一种理解,都让我们深深地了解了作者的情感。而这两点也都是作者创作本文的意图。

小结:在我们深刻理解了参观者、作者、讲解者的感受之后,相信也唤起了我们对生命的思考、对战争的思考、对和平的思考、对人性的思考。

五、探究主旨

在了解了这篇新闻的内容之后,你们说说“今天”的奥斯维辛发生了什么新闻?没有什么新闻作者为什么还要写这篇新闻?

提示:在奥斯维辛400万人被屠杀——这是14年前的新闻。而今天没有什么新闻。

“非写不可的使命感,一种不安的心情”——表达了作者写作此文的原因。(作者有很强的责任感、、使命感)让作者写下这篇新闻。

普里策曾经说过:“倘若一个国家是一条航行在大海上的船,新闻记者就是船头的守望者。他要在一望无际的海面上观察一切,审视海上的不测风云和浅滩暗礁,并及时发出警报。”

这正是源于新闻工作者崇高的使命感和敏锐的目光,作者透过和平宁静的生活表象,发掘出震撼人们内心的东西,这正是作者写作此文的原因。

六、作业拓展

1、作者离开了奥斯维辛后写下了这篇充满历史责任感的新闻。若是你在参观完奥斯维辛之后,你会在留言墙上写些什么呢?

2、写一篇读后感。

板书设计

奥斯维辛没有什么新闻

罗森塔尔

杀人工厂 旅游中心

毒气室 震惊

展览 焚尸炉 感受 愤恨

绞刑室 可怕

窒息

课后反思:

最大的优点

整个教学流程层次感很强,问题设计基本能做到环环相扣,由浅入深符合学生的思维习惯。抓住学生对文本中描写参观者的感受不理解的句子进行深入分析,切入点很好,学生由不理解到理解的过程,正好是深入把握文章作者情感的过程。

最大的困惑

这是一篇新闻,但我并没有按照新闻的思路来讲,而是像分析散文一样来对文本进行内容的筛选和语句的分析,这样的设计是否合理,我心里还没有答案。